【投資戦略ウィークリー 2025年9月29日号(2025年9月26日作成)】”AI関連は米国金利見通し次第~リターン・リバーサルの好機も”

■AI関連は米国金利見通し次第~リターン・リバーサルの好機も

- AI(人工知能)を巡って連日、大きな金額のニュースが報道されている。その中心的な役割を果たしているのが、米国における大規模AIインフラストラクチャ・プラットフォームの「スターゲート」であり、日本のソフトバンクグループ(9984)は、米OpenAIおよびオラクル(ORCL)とともに、「スターゲート・プロジェクト」の主要構成企業となっている。ソフトバンクグループが9/24に発表したプレスリリースによれば、スターゲートが新たに発表した米国内の5つのAIデータセンター拠点のうち、2つの拠点について同社とOpenAIのパートナーシップにより開発され、今後18ヵ月で最大5GWに拡張可能としている。

- 残りの3拠点を含め、OpenAIとオラクルとの間のパートナーシップが今後5年間で3000億ドルを超える規模になるとみられている。オラクルは大型投資に対応するため、合計で180億ドルの社債を発行。AI向け設備投資の膨張がキャッシュフローの悪化と負債の増加を招くとして、米格付け会社ムーディーズ・レーティングスは9/17、巨額受注に「重大なリスクがある」として信用格付けを現在の「Baa2(トリプルBに相当)」の見通しを「ネガティブ」に引き下げた。また、米半導体大手エヌビディア(NVDA)が9/22、OpenAIに最大1000億ドルを投資すると発表。OpenAIはその資金をもとにエヌビディア製の次世代半導体を搭載したAI開発インフラを整備するとみられ、資金が結局はエヌビディアの売上に還流する構図である。このような循環的な取引が持続可能なのかどうか、市場では疑問が投げかけられ始めている。

- このような大規模な投資を支えるためには、低い資金調達コストが続くことが必要だ。そのためには、米FRB(連邦準備理事会)による年内追加利下げ見通しが維持されることが必要条件だろう。米国の経済指標が堅調な内容を示すものが相次いだこともあり、9/17にFRBが25ポイントの利下げを行った後、米ドルおよび米長期金利はそれぞれ上昇している。これから発表される経済指標次第では、米長期金利の上昇を通じてAI関連銘柄が売られやすくなる可能性がある。

- 株式や為替、商品先物などの相場で騰落を繰り返す銘柄の価格変動において、中長期的にはその平均的な水準(均衡値または適正価格)に戻る性質のことを「ミーン・リバージョン(平均回帰性)」と呼ぶ。相場が平均的水準から大きく乖離するほど、その後の逆方向への動きが大きくなると考えられ、そこに着目した逆張り的発想による投資手法は「リターン・リバーサル」と呼ばれることがある。10/4に予定されている自民党総裁選後の首班指名、新内閣発足後、日本の経済・社会の舵取りは変化すると考えられ、日本株市場も変化への期待を先取りすると考えられる。一部の業種・銘柄については、ミーン・リバージョンに伴うリターン・リバーサルの投資手法が有効となる可能性があり、投資の好機が到来しつつある。(笹木)

本日号は、JPホールディングス(2749)、PKSHA TECHNOLOGY(3993)、オムロン(6645)、日本取引所グループ(8697)、STエンジニアリング(STE)を取り上げた。

■主な企業決算の予定

- 9月29日(月): TAKARA & COMPANY、しまむら、ハニーズホールディングス

- 9月30日(火):キーコーヒー、象印マホービン、スター・マイカ・ホールディングス、キユーソー流通システム、ピックルスホールディングス、オークワ、アンドエスティHD、(米)ナイキ、ペイチェックス

- 10月1日(水): ナガイレーベン、西松屋チェーン

- 10月2日(木): オンワードホールディングス、ダイセキ、キユーピー、霞ヶ関キャピタル、平和堂、クスリのアオキホールディングス

- 10月3日(金): 瑞光、安川電機、ワールド、カネコ種苗、アークランズ

■主要イベントの予定

- 9月29日(月):

・月例経済報告(9月)、日銀国債買い入れオペ、国内自動車大手が8月の世界生産・販売実績公表、ソニーフィナンシャルグループが東証プライムに新規上場、14:00 景気一致指数・先行CI指数(7月)、14:30 日銀の野口旭審議委員が札幌商工会議所で講演

・米クリーブランド連銀総裁がパネル討論会に参加(フランクフルト)、米アトランタ連銀総裁がデルタCEOとの対談で司会、イスラエル首相がトランプ米大統領と会談(ホワイトハウス)

・米中古住宅販売成約指数(8月)、ユーロ圏景況感指数(9月)、ユーロ圏消費者信頼感指数(9月)

- 9月30日(火):

・財務省2年利付国債入札、08:50 金融政策決定会合における主な意見(9月18・19日分)、17:00 日銀が10-12月の国債買い入れ予定を発表、08:50 百貨店・スーパー売上高・小売売上高(8月)、08:50 鉱工業生産(8月)、14:00住宅着工件数(8月)

・米ジェファーソンFRB副議長とラガルドECB総裁がフィンランド中銀会議で基調講演(ヘルシンキ)、米シカゴ連銀総裁が質疑応答、米ダラス連銀総裁が討論会に参加、豪中銀が政策金利発表

・米主要20都市住宅価格指数(7月)、米FHFA住宅価格指数(7月)、米消費者信頼感指(9月)、米求人件数(8月)、独失業率(9月)、独CPI(9月)、英GDP(2Q)、中国製造業・非製造業PMI(9月)、中国RatingDog製造業・サービス業・総合PMI (9月)

- 10月1日(水):

・08:50 日銀短観(9月調査)、09:30 S&Pグローバル日本製造業PMI(9月)

・EU首脳会議(非公式、コペンハーゲン)、中国休場(8日まで、国慶節の連休)、 香港休場(国慶節)、インド中銀が政策金利発表

・米ADP雇用統計(9月)、S&Pグローバル米製造業PMI(9月)、米ISM製造業景況指数(9月)、米建設支出(8月)、米自動車販売(9月)、ユーロ圏製造業PMI(9月)、ユーロ圏CPI(9月)、独製造業PMI(9月)、ロシアGDP(2Q)

- 10月2日(木)

・財務省10年利付国債入札、08:50 対内・対外証券投資(9月26日) 、08:50 マネタリーベース(9月)、14:00消費者態度指数(9月)、15:35 日銀の内田真一副総裁が全国証券大会であいさつ

・米ダラス連銀総裁が討論会に参加、欧州政治共同体(EPC)会合(デンマーク)

・米新規失業保険申請件数(9月27日終了週)、米製造業受注(8月)、ユーロ圏失業率(8月)

- 10月3日(金):

・ヤゲオによる芝浦電子へのTOB期限、オーバーラップホールディングスが東証グロースに新規上場、08:30 失業率・有効求人倍率(8月)、 09:30 S&Pグローバル日本複合・サービス業PMI (9月)、10:00 日銀の植田和男総裁が大阪経済4団体共催懇談会で講演(14:00 記者会見)

・英中銀総裁がシンポジウムで基調講演、米ニューヨーク連銀総裁やラガルドECB総裁も講演(アムステルダム)

・米雇用統計(9月)、S&Pグローバル米サービス業・総合PMI(9月)、米ISM非製造業総合景況指数 (9月)、ユーロ圏サービス業・総合PMI (9月)、ユーロ圏PPI(8月)

- 10月4日(土):

・自民党総裁選

(Bloombergをもとにフィリップ証券作成)

※本レポートは当社が取り扱っていない銘柄を含んでいます。

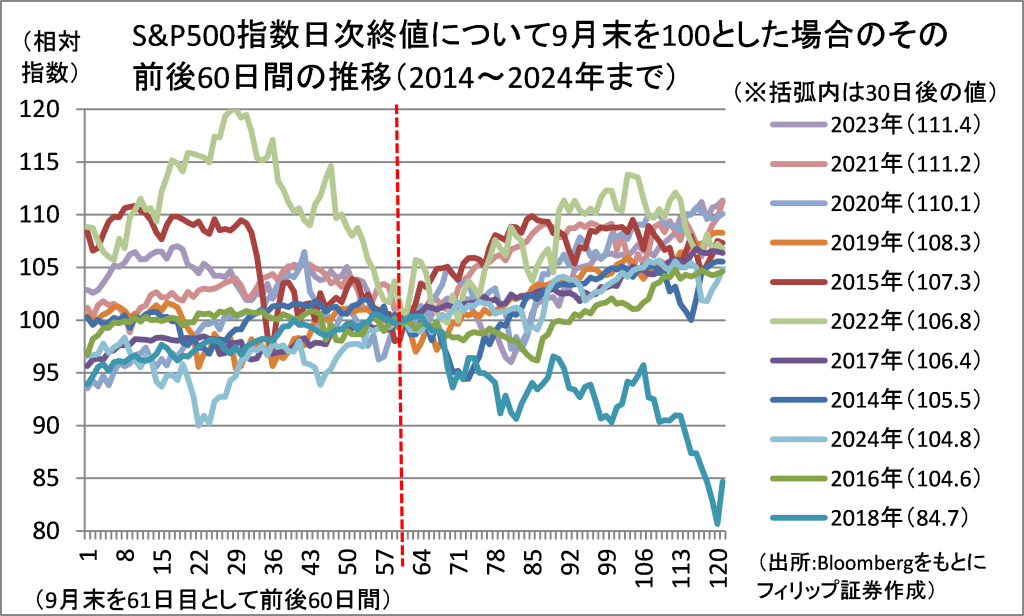

■米国株相場と財政年度替わり月

米国の財政年度は10月~翌年9月までである。そのため、9月末になると翌財政年度における予算案や債務上限の議会承認が得られなかった場合に連邦政府機関の閉鎖を警戒する動きが金融市場で発生しやすい。その一方、「つなぎ予算」が成立すればその反動に伴う安心感から、米国株市場が堅調に推移する傾向がみられる。年末商戦やサンタクロース・ラリーといったアノマリー的な動きもあり、2014~2024年の間におけるS&P500株価指数の年末終値は、2018年だけを除いて9月末を上回った。

第一次トランプ政権期の2018年は、トランプ大統領がメキシコ国境の壁建設予算の要求に対して民主党が反対して予算案がまとまらず、12/22から35日間、米連邦政府機関の一部が閉鎖された。

【米国株相場と財政年度替わり月~12月末は9月末より高い年が多い傾向】

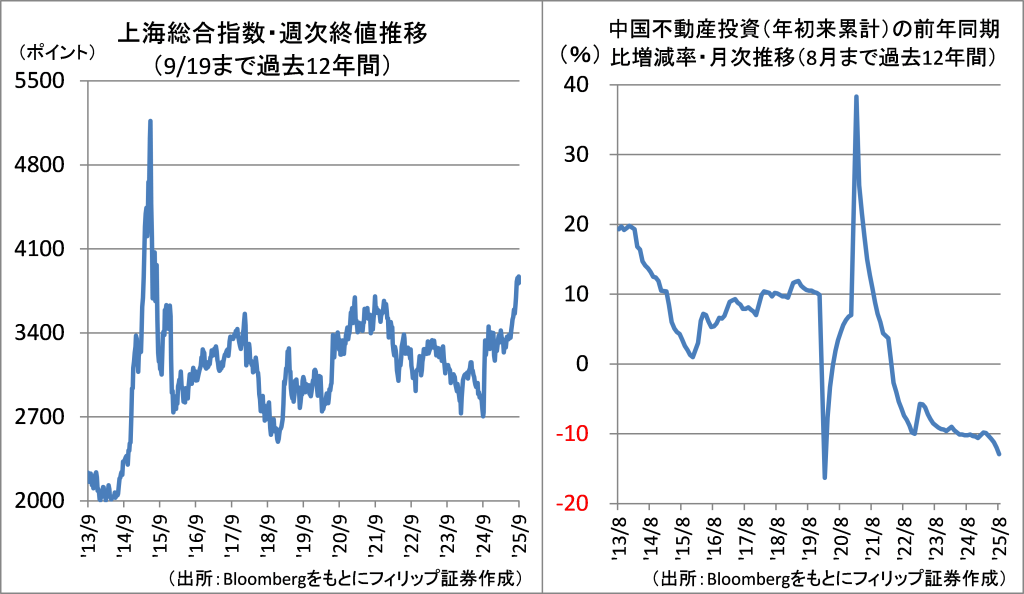

■中国は不動産不況が株高を呼ぶ

中国人民銀行は不動産市況の低迷を受けて2014年11月に金融緩和に踏み切った。不動産投資(年初来累計)の前年同期比伸び率も2013年2月の約20%から2015年12月の1%程度にまで減速した。それに大型の景気対策も加わって中国株式市場に資金が流入し、上海総合株価指数は金融緩和前の2500ポイント近辺から2015年6月に5000ポイント超まで上昇。その後、金融当局が規制強化に乗り出したことから株価が急落した。

足元の不動産不況に対し、中国政府は株高に伴う資産効果で消費を刺激したいことから株式投資を奨励している。5月に保険会社が株式を買う条件を緩めたほか、株式への資金シフト支援もあり、8/8からは債券投資で稼いだ利子所得に対する課税を再開した。

【中国は不動産不況が株高を呼ぶ~10年前は規制強化により中国株急落】

■モーメンタム重視か出遅れ狙いか

10/4に自民党総裁選が行われる。少数与党の状況にあっても、自民党総裁が次期首相となる可能性が高いことに変わりはないとみられることから、日本の経済・社会の舵取りの変化とともに日本株市場の銘柄物色の動きにも大きな変化が起こる可能性がある。

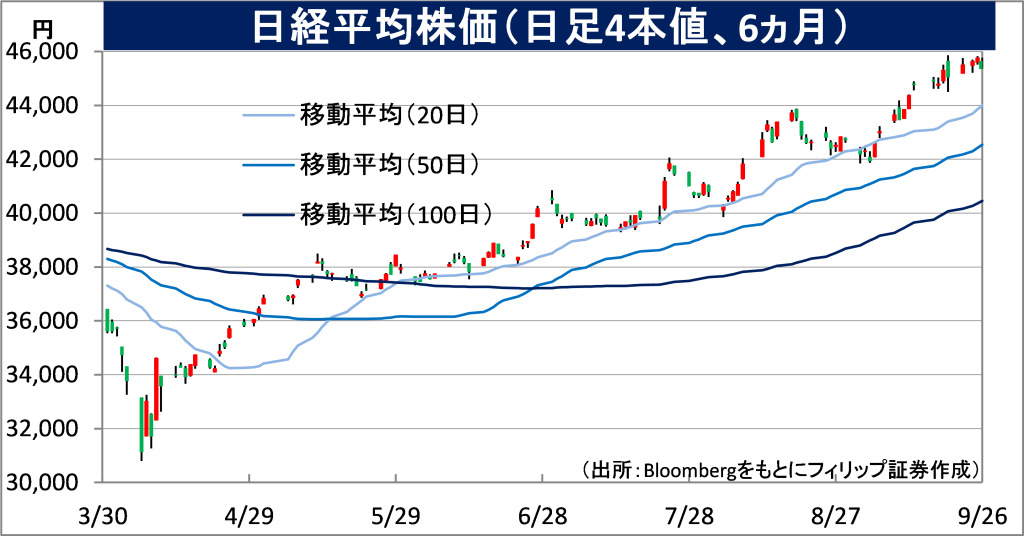

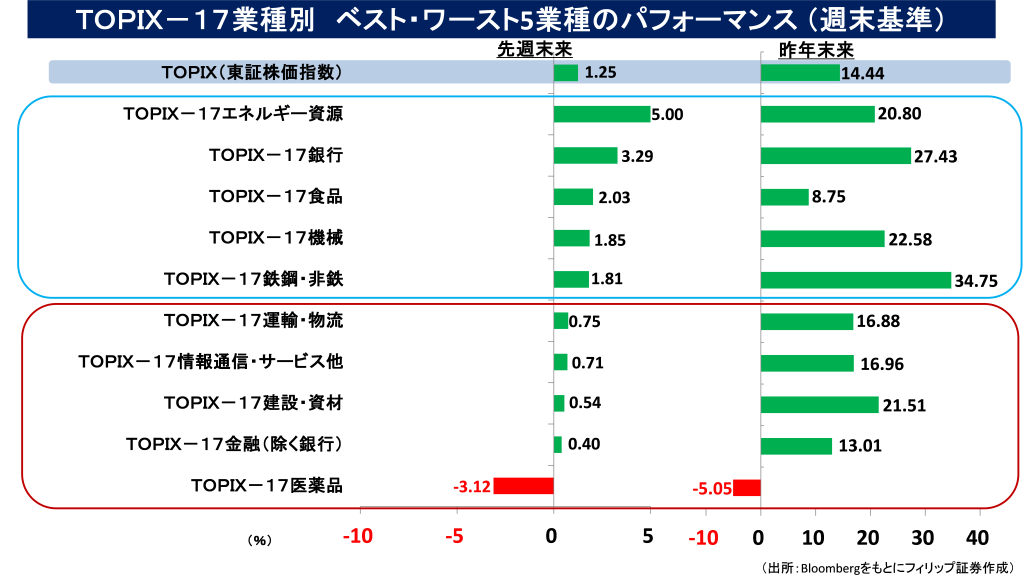

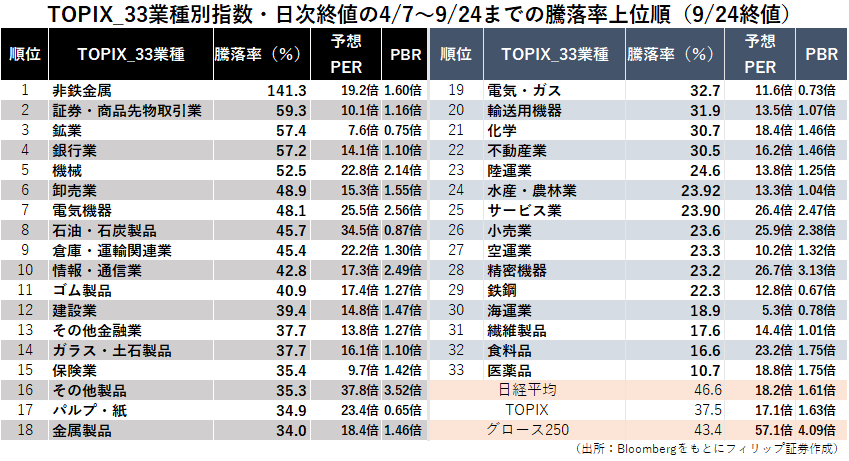

TOPIX(東証株価指数)33業種別指数の騰落率を、で日経平均株価が年初来安値を付けた4/7終値から9/24終値までの騰落率を見ると、AI(人工知能)の半導体やインフラ関連の世界的な投資の増加を受けて、半導体ICパッケージ基板向け素材やデータセンター向け光ファイバー関連業種が堅調に推移。資産価格には買われ過ぎ、売られ過ぎの後に「ミーン・リバージョン(平均回帰)」による修正の動きが出やすい点は要注意だろう。

【モーメンタム重視か出遅れねらいか~新内閣発足後に資金が向かう先は】

■銘柄ピックアップ

JPホールディングス(2749)

615 円(9/26終値)

・1993年に名古屋市で設立。自治体の許認可を得た保育所および学童クラブ、児童館、民間学童クラブを運営する子育て支援事業を行う。ダスキン(4665)が筆頭株主で30.72%の株式を保有。

・8/13発表の2026/3期1Q(4-6月)は、売上高が前年同期比7.9%増の103億円、営業利益が同2.0%減の13億円。6月末子育て支援施設数が3月末比25施設増加の345施設(うち学童クラブが22施設増、児童館が3施設増、こども園が2施設増)。一方、売上高販管費率が0.1ポイント悪化の6.7%。

・通期会社計画は、売上高が前期比1.8%増の419億円、営業利益が同2.7%減の56億円、年間配当が同横ばいの12円。新たな幼児教育プログラム導入に加え、収益構造改革が進展。政府の「異次元少子化政策」の下、保育士配置基準(1人当たり担当児童数)の変更や保育士の大幅な処遇改善に伴う補助金の増加が引き続き追い風になると見込まれる。自民党総裁選後の政策も注目される。

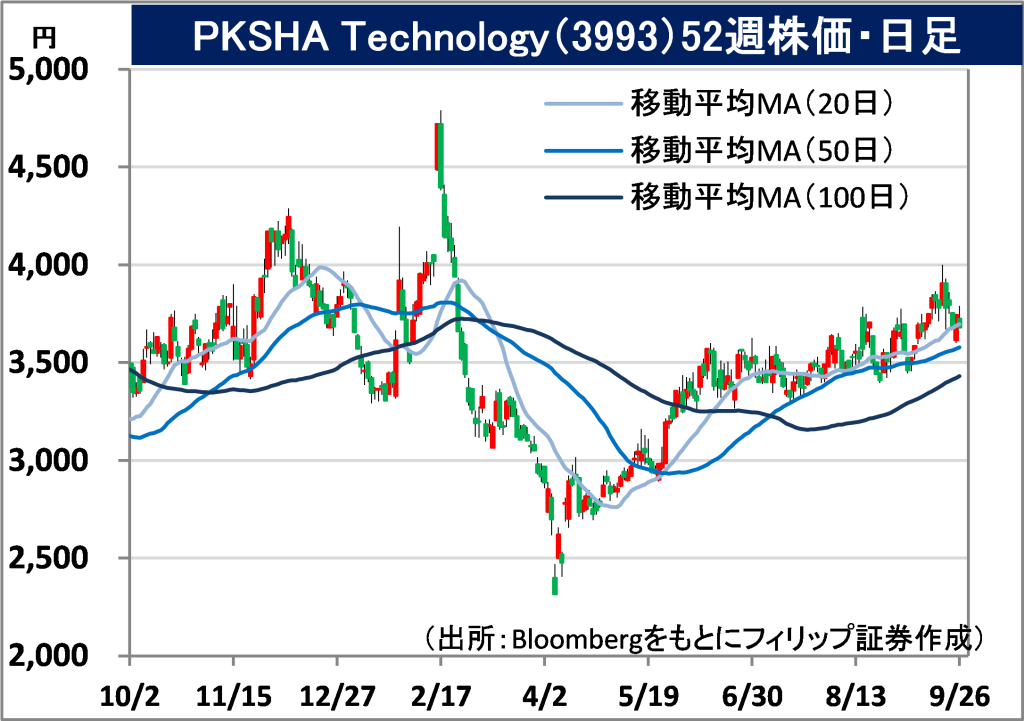

PKSHA TECHNOLOGY(3993)

3680 円 (9/26終値)

・2012年に機械学習技術を用いたデータ解析事業を目的に設立。自然言語処理、機械学習/深層学習、音声・画像認識を中心技術として「AI Research & Solution事業」および「AI SaaS事業」を営む。

・8/14発表の2025/9期9M(10-6月)は、売上収益が前年同期比25.1%増の153億円、株式報酬関連費用等を含む調整後EBITDA(利払・税引・償却前利益)が同39.9%増の42億円。セグメント利益は、AI Research &Solution(売上比率58%)が36%増の19億円、AI SaaS(同42%)が19%増の23億円。

・通期会社計画は、売上収益が前期比18.4%増の200億円、調整後EBITDAが同16.0%増の48億円、年間配当は無配を継続。深刻化する人材不足とAI(人工知能)の技術進化による顧客ニーズの高まりを背景に、AI Research & Solution事業のソリューション案件数、AI SaaS事業のプロダクト導入社数および年間経常収益の積み上げが進展。IoT関連の駐車場機器の製造販売事業も堅調に推移。

オムロン(6645)

4096 円(9/26終値)

・1933年に立石電機製作所として創業。産業用制御機器コンポーネントの全分野およびシステム機器、生活・公共関連機器・システムからヘルスケアまで広範囲の機械器具の製造・販売を営む。

・8/6発表の2026/3期1Q(4-6月)は、売上高が前期比3.1%増の1894億円、営業利益が同1.7%増の63億円。営業利益内訳は、制御機器(売上比率50%)が53%増の109億円、ヘルスケア(同16%)が70%減の14億円、電子部品が(同15%)が4億円、社会システムとデータソリューションは営業赤字。

・通期会社計画は、売上高が前期比2.3-4.1%増の8250-8350億円、営業利益が同3.6-20.3%増の560-650億円、年間配当が同横ばいの104円。本質的な課題に対して抜本的解決に取り組む目的で24年4月~25年9月まで集中期間で構造改革プログラム「NEXT25」に取り組む中、9/19、電子部品事業を来年4月めどに分社化を検討すると発表。意思決定スピード向上による競争力強化を目指す。

日本取引所グループ(8697)

1690 円 (9/26終値)

・東京証券取引所グループと大阪証券取引所が合併し持株会社として2013年設立。2020年7月に東京商品取引所から貴金属など商品先物が傘下の大阪取引所に移管されて総合取引所となった。

・7/30発表の2026/3期1Q(4-6月)は、営業収益が前年同期比7.7%増の434億円、営業利益が同8.3%増の252億円。収益内訳は、取引関連が6%増の173億円、清算関連が24%増の106億円、上場関連が0.2%増の37億円、情報関連が0.9%減の80億円、システム関連が3%増の34億円。

・9/24に通期会社計画の上方修正を発表。営業収益が前期比7.9%増の1750億円(従来計画1610億円)、営業利益が同6.0%増の955億円(同825億円)、株式分割影響考慮後の年間普通配当が同14.5円増配の50.0円(同43.0円)。「株式等」の1日当たり売買代金の前提を従来計画比1兆円増の6兆円とした。株券等や金利スワップの1件当たり債務負担金額の増加により清算関連収益が増加。

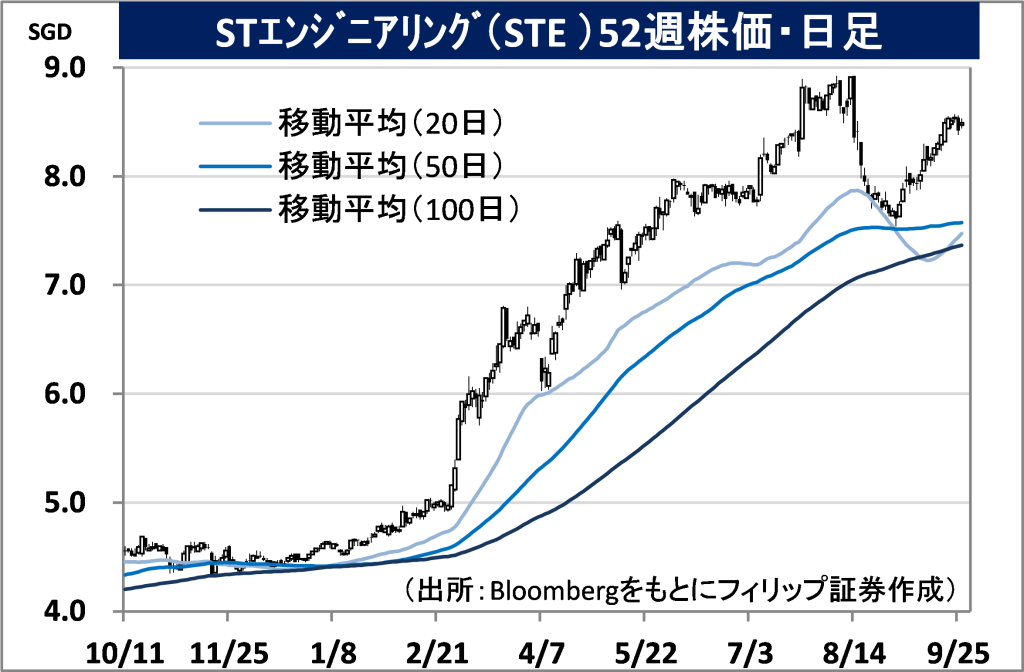

STエンジニアリング(STE)

市場:シンガポール 8.42 SGD (9/25終値)

・1967年設立の防衛・総合工学企業。政府系投資会社テマセクHDSが過半数の持株比率を有し、主に商業航空宇宙事業、都市化ソリューション・衛星通信事業、防衛・公共セキュリティ事業を運営。

・8/14発表の2025/12期1H(1-6月)は、売上高が前年同期比7.2%増の59.16億SGD、EBIT(利払前税引前利益)が同15.1%増の6.02億SGD。商業航空宇宙、都市化ソリューション、防衛・公共セキュリティの各事業が堅調に推移。新規受注高が49%増の91億SGD、6月末受注残が12%増の312億SGD。

・会社は6月末受注残のうち49億SGDについては2025年内の引渡しを見込む。うち都市化ソリューション事業の「スマート・モビリティ」プロジェクトは、政府の国策を追い風に渋滞に悩む新興国への交通システム輸出に結び付くとして、デジタルシステム&サイバーセキュリティ部門とともに持続的成長が見込まれる。また、非中核事業の売却に伴い、総借入金額の減少など財務改善も進展している。

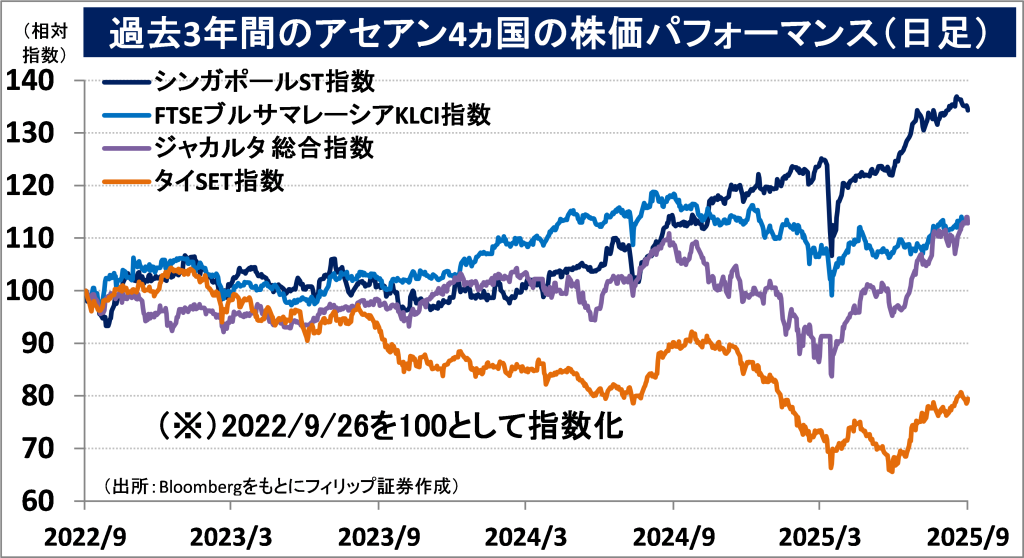

■アセアン株式ウィークリーストラテジー

(9/29号:キャピタランド系のREITが中国本土上場へ)

シンガポール不動産大手キャピタランド系のREIT(不動産投資信託)である華夏凱徳商業REITが中国本土市場に近く上場予定だ。外資系の商業施設REITとしては中国初となる。キャピタランドは中国に40物件強の商業施設を保有し、将来的にはREITへの売却を視野に入れている。

中国の公募REITは2021年6月に9銘柄が上場して始まった。9/17時点で上海と深セン市場で合わせて74銘柄が上場し、時価総額の合計は約2200億元(4兆円強)に上る。投資資産について銘柄数の多い順に、工業団地、有料道路、商業施設、物流施設、再エネ、住宅、その他となっている。中国の経済政策を立案する国家発展改革委員会は9/12、公募REIT市場の育成を促す通知を発表。不動産や公共インフラを抱える地方政府や国有企業などに積極的なREIT組成を求めている。

- 上場有価証券等のお取引の手数料は、国内株式の場合は約定代金に対して上限1.265%(消費税込)(ただし、最低手数料2,200円(消費税込))、外国株式の場合は円換算後の現地約定代金(円換算後の現地約定代金とは、現地における約定代金を当社が定める適用為替レートにより円に換算した金額をいいます。)の最大1.650%(消費税込)(ただし、対面または電話でのお取引の場合、3,300円に満たない場合は3,300円)となります。

- 上場有価証券等は、株式市況、金利水準等の変動による市場リスク、発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合の信用リスク、外国証券である場合には為替変動リスク等により損失が生じるおそれがあります。また新株予約権等が付された金融商品については、これらの権利を行使できる期間の制限等があります。

- 国内の取引所金融商品市場もしくは店頭売買有価証券市場への上場が行われず、また国内において公募、売出しが行われていない外国株式等については、我が国の金融商品取引法に基づいた発行者による企業内容の開示は行われていません。

- 金融商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、お取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書又はお客様向け資料をよくお読みください。

【免責事項】

- この資料は、フィリップ証券株式会社(以下、「フィリップ証券」といいます。)が作成したものです。

- 実際の投資にあたっては、お客様ご自身の責任と判断において行うようお願いいたします。

- この資料に記載する情報は、フィリップ証券の内部で作成したか、フィリップ証券が正確且つ信頼しうると判断した情報源から入手しておりますが、その正確性又は完全性を保証したものではありません。当該情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。この資料に記載する内容は将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。

- この資料を入手された方は、フィリップ証券の事前の同意なく、全体または一部を複製したり、他に配布したりしないようお願いいたします。

アナリストのご紹介 フィリップ証券リサーチ部

笹木 和弘

笹木 和弘

フィリップ証券株式会社:リサーチ部長

証券会社にて、営業、トレーディング業務、海外市場に直結した先物取引や外国株取引のシステム開発・運営などに従事。その後は個人投資家や投資セミナー講師として活躍。2019年1月にフィリップ証券入社後は、米国・アセアン・日本市場にまたがり、ストラテジーからマクロ経済、個別銘柄、コモディティまで多岐にわたる分野でのレポート執筆などに精力的に従事。公益社団法人 日本証券アナリスト協会検定会員、国際公認投資アナリスト(CIIA®)。