【投資戦略ウィークリー 2025年5月26日号(2025年5月23日作成)】”決算発表一巡後に動き出した主要テーマ~債券市場動向が鍵 ”

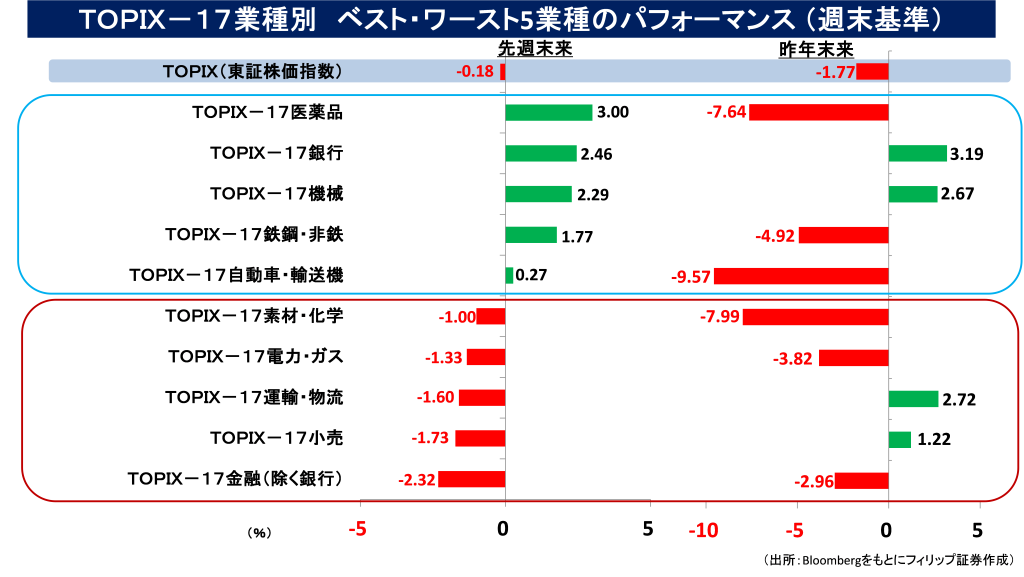

■決算発表一巡後に動き出した主要テーマ~債券市場動向が鍵

- 米中貿易摩擦の緩和、米国と各国との関税交渉進展への期待に続き、トランプ米大統領の中東3ヵ国歴訪に伴う半導体輸出規制の緩和と巨額投資の約束の取り付け、外国の脅威から米国を守るための大規模な次世代ミサイル防衛システム「ゴールデン・ドーム」構築計画など、株式投資の好材料が出てきている。

- 5月中旬で3月決算銘柄に関する決算発表と業績見通しが出揃ったことは、材料出尽くしとみられる一方、出揃った材料を基に、証券会社が投資判断の格付けを見直すタイミングとなる面もある。同じ業種でも、高ROE(株主資本利益率)銘柄や中期経営計画でROE向上のための選択・集中、事業や資本の再編を図る銘柄の評価が上がりやすい面が強まることもあるだろう。

- トランプ氏の中東歴訪でサウジアラビアとの蜜月が強調された。サウジアラビアの「ビジョン2030」国家政策の下、同国はエンターテイメント大国としてアニメやゲームのキャラクター権利(IP)獲得を目指してしており、IP関連銘柄は注目されやすい。特に最近は、IPを活用したトレーディングカード・ゲームが海外で大人気である。

- 最近は中国で開催されたヒト型ロボットのマラソン大会が話題となっている。日本時間5/29早朝に決算発表が予定されている米半導体大手エヌビディア(NVDA)も先端AI(人工知能)半導体のヒト型ロボットへの適用を大きな事業チャンスと捉えている。ファナック(6954)や安川電機(6506)などロボット関連銘柄を証券会社が投資判断を格上げする動きも出始めた。

- 7月の参院選を控え、高止まりが続くコメの店頭価格を中心に政局が動き出した。備蓄米の一般競争入札でJA(農協)が大半を落札する状況が続く中、石破政権は備蓄米の随意契約による売り渡しの検討を打ち出した。小泉新農水大臣とJAとの対立が過熱すれば、かつて2005年9月の小泉純一郎首相の下での「郵政選挙」のように選挙の争点として有権者の耳目を集めそうだ。日本株の上昇に向けての舞台装置としては興味深い展開だろう。

- 問題は債券市場と「米国売り」の動向だ。超長期の30年国債利回り(5/22終値)は、格付け最高位(トリプルA格)のドイツ国債で17%、ダブルAプラス格の米国債で5.04%に対し、シングルA格の日本国債は3.18%。長期国債(10年ゾーン)で日銀が買い入れオペをしているとはいえ、超長期ゾーンの利回りがドイツ国債と同水準なのは均衡を欠いている。それに加え、トランプ米政権による税制・歳出法案が可決すれば、連邦債務増加を嫌気した米国債売り・米ドル売りが出やすくなり、円高が進む可能性が高い。これらは短期的に日本株の下落要因になるとみられる。(笹木)

本日号は、東鉄工業(1835)、ジャパンエンジンコーポレーション(6016)、ライフコーポレーション(8194) 、吉野家ホールディングス(9861) 、ユナイテッド・トラクターズ(UNTR)を取り上げた。

■主な企業決算の予定

- 5月27日(火): ダイドーグループホールディングス、PDDホールディングス

- 5月28日(水):シノプシス、セールスフォース、エヌビディア

- 5月29日(木):マーベル・テクノロジー、ゼットスケーラー、コストコホールセール

- 5月30日(金):トリケミカル研究所

■主要イベントの予定

- 5月26日(月):

・14:00 景気先行CI指数 ・一致指数 (3月)

・米休場(メモリアルデー)、 英休場(バンクホリデー)、ECBラガルド総裁が講演(ベルリン)、 ASEAN首脳会議・関連会合(クアラルンプール、27日まで)

- 5月27日(火):

・08:50 企業向けサービス価格指数 (4月)、09:00 日銀の植田総裁が日銀金融研究所主催の国際コンファランスで開会あいさつ、米ミネアポリス連銀総裁が日銀金融研究所主催の国際コンファランスで講演・パネル討論会(都内)

・米耐久財受注(4月)、 米FHFA住宅価格指数(3月)、米主要20都市住宅価格指数(3月)、米消費者信頼感指数(5月)、 欧州新車販売台数(4月)、ユーロ圏消費者信頼感指数(5月)、ユーロ圏景況感指数(5月)、中国工業利益(4月)

- 5月28日(水):

・財務省40年利付国債入札、日銀金融研究所主催の国際コンファランスで氷見野日銀副総裁とニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁が対談。ウォラーFRB理事もモデレーターとして出席(都内)、 米ミネアポリス連銀総裁が慶応大学で質疑応答(都内)、10:30 三菱電機IRデー、13:30 三菱重工業が2024年事業計画進捗公表(伊藤社長の説明も)、13:55 GPIF理事長が都内のイベントで講演

・米FOMC議事要旨(5月6、7日開催分)、ECBユーロ圏CPI予想 (4月)、ニュージーランド中銀が政策金利発表

・ 独失業率(5月)

- 5月29日(木):

・08:50 対外・対内証券投資(5月18-24日)、14:00 消費者態度指数 (5月)、 14:30 ソニーグループの金融事業に関するインベスターデー、16:30 経団連記者会見

・米シカゴ連銀総裁が質疑応答、米サンフランシスコ連銀総裁が座談会に参加、米ダラス連銀総裁がイベント冒頭のあいさつ、 南ア中銀と韓国中銀が政策金利発表

・米新規失業保険申請件数(5月24日終了週)、米GDP(1Q、改定値)、 米中古住宅販売成約指数(4月)、台湾GDP(1Q)

- 5月30日(金):

・財務省2年利付国債入札、08:30 東京CPI(5月) 08:30 失業率 ・有効求人倍率 (4月)、08:50 鉱工業生産(4月)、08:50 小売売上高(4月)、08:50 百貨店・スーパー売上高(4月)、14:00 住宅着工戸数・件数(4月)

・米シカゴ連銀総裁がインタビュー番組に出演、アジア安全保障会議(シンガポール、6月1日まで)

・米卸売在庫(4月)、 米個人所得・支出(4月)、米個人消費支出(PCE)価格指数(4月)、米前渡し商品貿易収支(4月)、米ミシガン大学消費者マインド指数・確報値(5月)、ユーロ圏マネーサプライ(4月)、独CPI(5月)、インドGDP(1Q)、ブラジルGDP(1Q)

- 5月31日(日):

・中国製造業・非製造業PMI(5月)

(Bloombergをもとにフィリップ証券作成)

※本レポートは当社が取り扱っていない銘柄を含んでいます。

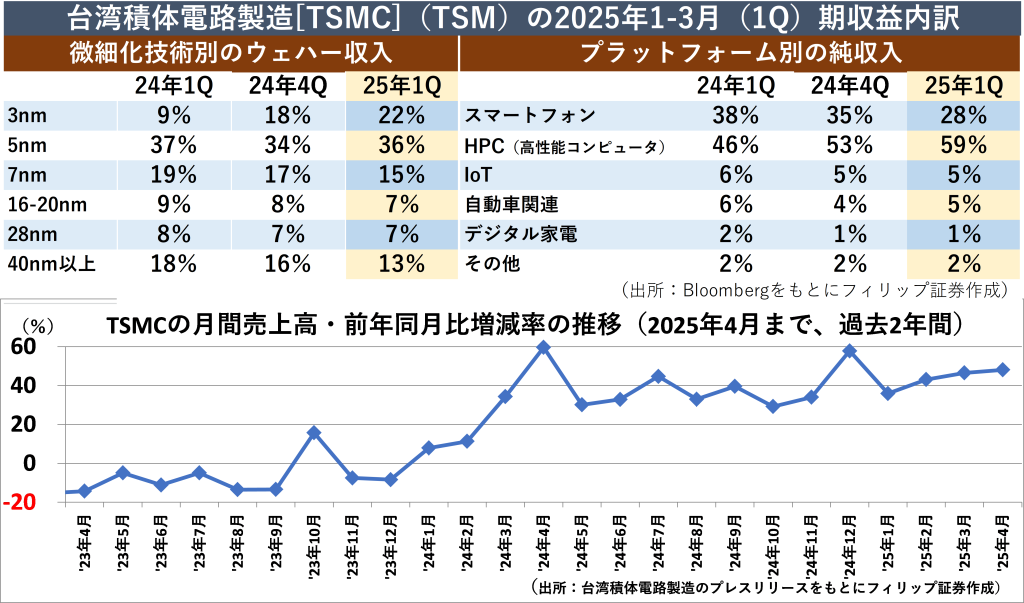

■TSMCの1-3月と4月の業績は堅調

米半導体大手エヌビディア(NVDA)の2025年2-4月期決算発表が日本時間5/29早朝に予定されている。エヌビディアは製造工場を持たないファブレス・メーカーであり、製造はファウンドリの台湾積体電路製造[TSMC](TSM)に委託している。エヌビディアと競合するアドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)も製造をTSMCに委託している。両社から製造受託した半導体はTSMCのプラットフォーム上は、主に3-5nm(ナノメートル)の微細化技術を必要とする先端半導体のHPCに分類される。TSMCが4/9発表した2025年4月の売上高(速報値)は、生成AI(人工知能)を動かすサーバー向けなど先端半導体の販売好調が続き、前年同月比48%増加し、単月で過去最高を記録した。エヌビディアの業績も堅調な推移が見込まれる。

【TSMCの1-3月と4月の業績は堅調~エヌビディアの2-4月期決算への見通し】

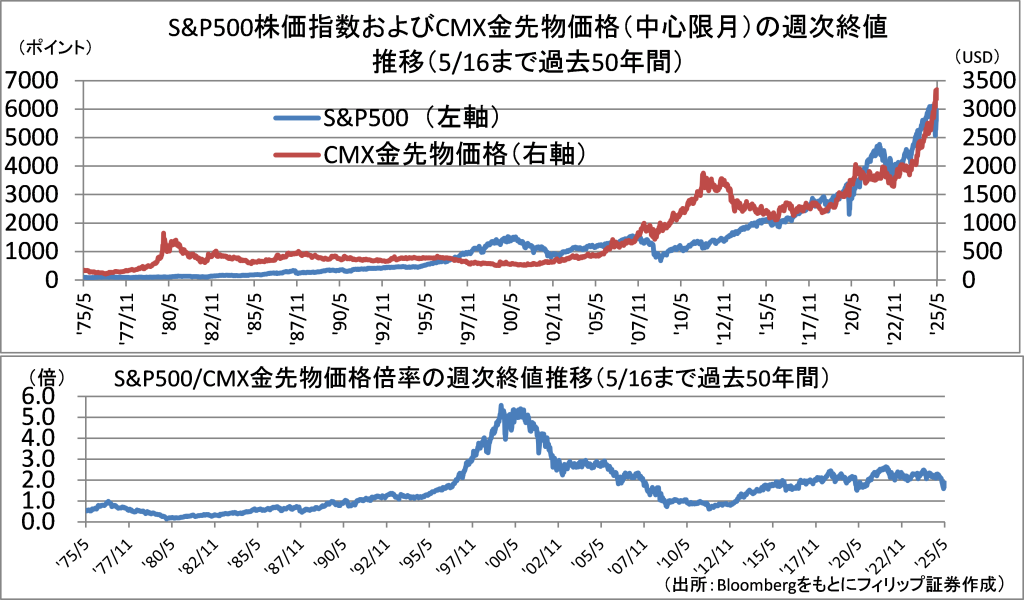

■「S&P500/CMX金先物価格」倍率

国際金融システムは1971年8月のニクソン・ショックで金と米ドルの交換が停止された後、米ドル信認低下に伴い1973年に為替レートを市場の需給に応じて自由に決める変動相場制へ移行した。

米国株の代表的株価指数のS&P500をCMX金先物価格で割った倍率は1990年頃まで1.0倍未満となるのが通常だったが、1990年代は同倍率が上昇基調で推移。ITバブルがピークアウトした2000年以降、2000年代が同倍率の低下、2010年代が緩やかな上昇といったサイクルを辿った。インフレが顕在化してきた2022年以降は同倍率が低下に転じる中、最近10年間は概ね同倍率が2倍近辺で推移してきた。今後は、トランプ関税に伴うインフレの動向次第で同倍率がさらに低下する可能性があるだろう。

【「S&P500/CMX金先物価格」倍率~直近2倍近辺も、1990年まで1倍未満】

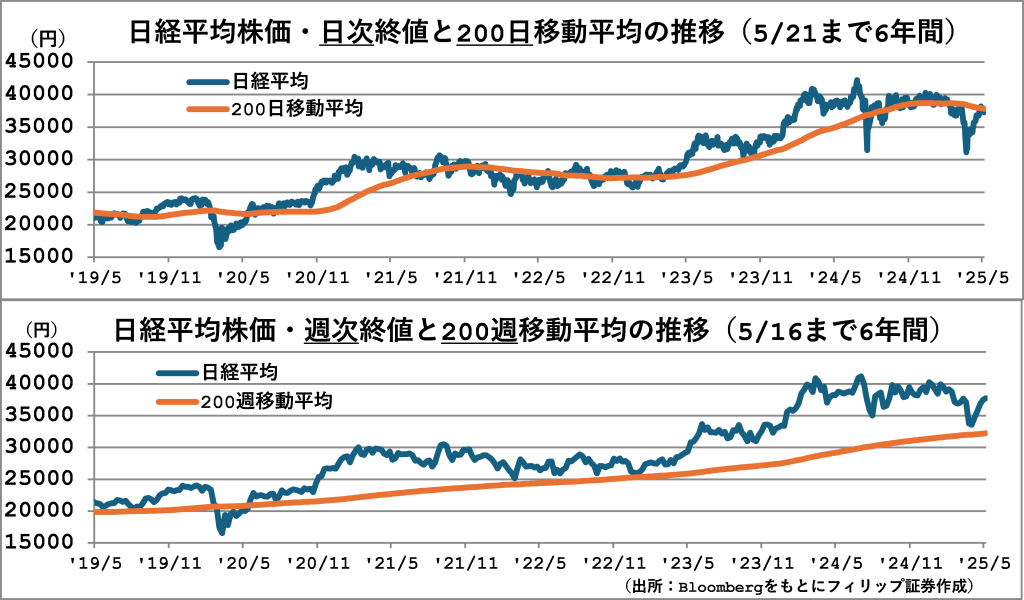

■日経平均200日・200週移動平均

日経平均株価の日次終値は5/13-15の3日間、200日移動平均線を上回った後、5/16以降に再び下回った。200日移動平均価格の過去最高値は1/9の3万8706円であり、5/21の3万7821円まで緩やかに下降している。200日移動平均が下落する中では、戻り売り圧力の強さに押されて上昇継続が難しかったと考えられる。今後も相場の戻り上昇局面で移動平均線の傾きが重要となるだろう。

過去6年間の日経平均株価の推移を見ると、下落局面では週次終値の200週移動平均価格近辺から反転上昇する傾向が見られる。終値の2025年最安値は4/7の3万1136円で、その前週末までの200週移動平均価格は3万2009円だった。上昇基調の200週移動平均線を割れた水準が押し目買い好機となった。

【日経平均200日・200週移動平均~下向き200日戻り高値・200週下値目処】

■銘柄ピックアップ

東鉄工業(1835)

3460 円(5/23終値)

・1943年に当時の鉄道省からの要請で東京鐡道工業として設立。JR東日本(9020)が18.6%の株式を保有。鉄道保守や駅舎工事等JR東日本関連工事が大半を占める。土木、建築事業を主に営む。

・5/15発表の2025/3通期は、売上高が前期比12.8%増の1600億円、営業利益が同32.1%増の155億円。受注高が同3.1%減の1494億円。「JR東日本および公営・民間鉄道」、「鉄道近接工事など鉄道関連分野」、「公共事業体および民間事業者」の3つの重点事業領域を中心に受注活動を展開。

・2026/3通期会社計画は、売上高が前期比3.1%増の1650億円、営業利益が同3.1%増の160億円、年間配当が同5円増配の140円。受注高は同6.7%減の1394億円。JR東日本は同社のほかに筆頭株主として、土木大手の鉄建建設(1815)で17.6%、鉄道電気工事の日本電設工業(1950)で18.9%の株式を保有。人材不足が深刻化する中、JR東日本を中心に提携関係強化が見込まれる。

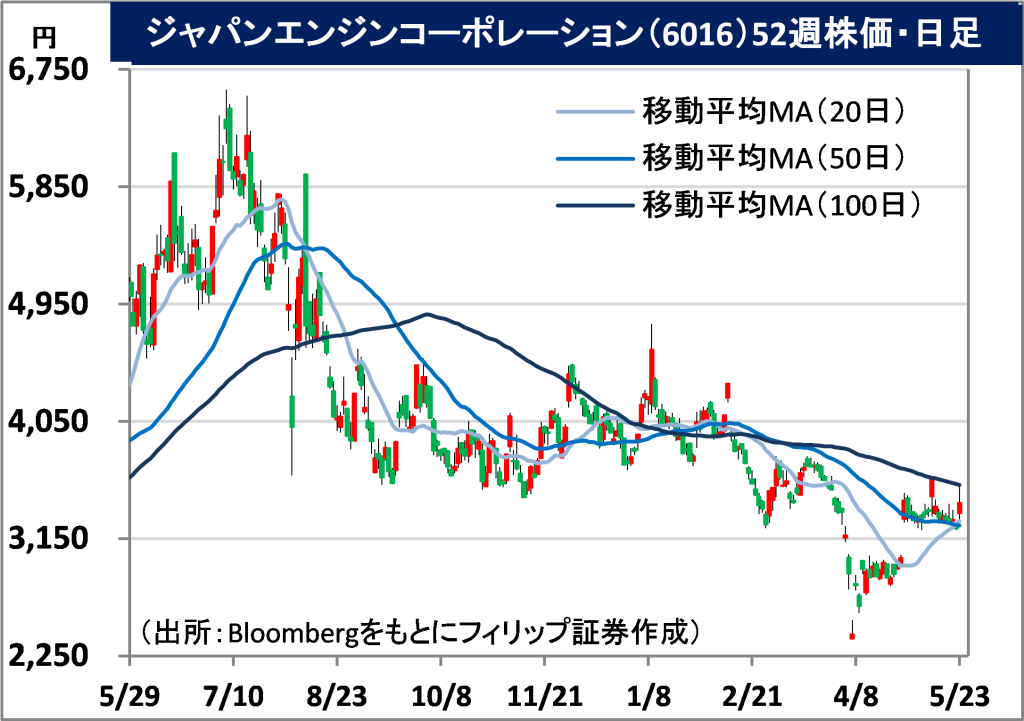

ジャパンエンジンコーポレーション(6016)

3490 円 (5/23終値)

・1910年に神戸市で神戸発動機製造所を創立。船舶用内燃機関(主機関)の製造販売が主な事業内容。三菱重工業(7011)が14.8%の株式保有。関連会社で水素燃料エンジンの開発・設計を行う。

・5/13発表の2025/3通期は、売上高が前期比37.6%増の288億円、営業利益が同132.6%増の50.9億円。受注高は同2.4%減の296億円、3月末受注残高は同3.1%増の273億円。事業別売上高は、売上比率58%の舶用内燃機関(主機関)が77%増収、同42%の修理・部品等が5.3%増収だった。

・2026/3通期会社計画は、売上高が前期比0.9%増の291億円、営業利益が同6.5%減の47.6億円、年間配当が80円(株式分割考慮後で同4円増配)。新造船市場が長期的な好況局面に突入する中、同型エンジンの連続生産による製造効率化、船舶の高稼働運航によるアフターサービス伸長が見込まれる。トランプ政権が中国船籍の入港規制を表明。日本の造船所への発注増が期待される。

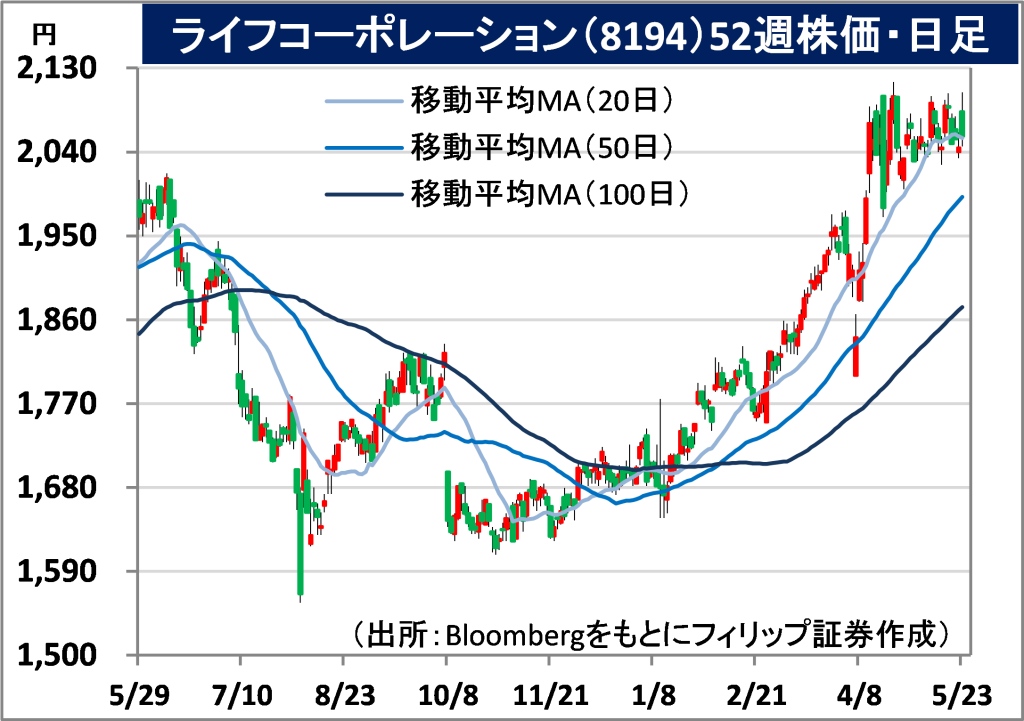

ライフコーポレーション(8194)

2061 円(5/23終値)

・1978年に清水実業(1956年設立)がライフを吸収合併。食料品販売を中心に生活関連用品・衣料品の総合小売業を営む。三菱商事(8058)の持ち分法適用会社で首都圏と近畿で集中展開する。

・4/10発表の2025/2通期は、営業収益が前期比5.0%増の8504億円、営業利益が同4.8%増の252億円。主な部門別売上高は、生鮮食料品が6%増の3597億円、一般食品が5%増の3669億円、生活関連用品が3%増の693億円、衣料品が1%減の228億円。売上高販管費率が1.2ポイント改善。

・2026/2通期会社計画は、営業収益が前期比4.1%増の8850億円、営業利益が同1.7%増の257億円、年間配当が65円(株式分割考慮後で同10円増配)。同社は岩崎社長をはじめ三菱商事が経営陣の人材供給源となっている。三菱商事は食品業界の環境変化への対応で5/8、子会社の三菱食品(7451)に対し完全子会社化を目的に株式公開買付を発表。食品小売りへの対応も見込まれる。

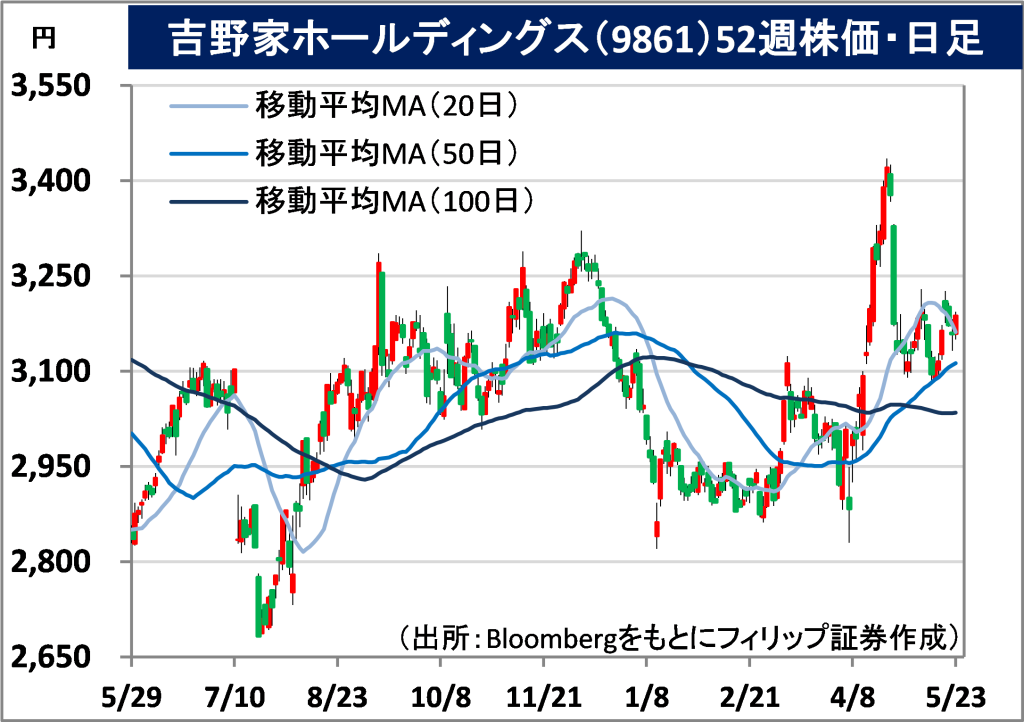

吉野家ホールディングス(9861)

3188 円 (5/23終値)

・1958年に牛丼専門の吉野家を設立。牛丼老舗で国内2位の「吉野家」のほか、セルフ式讃岐うどん「はなまる」の店舗経営およびFC店舗への経営指導を行う。米国・中国・マレーシア他で海外展開。

・4/10発表の2025/2通期は、売上高が前期比9.3%増の2049億円、営業利益が同8.4%減の73億円。2月末グループ店舗数は同55店舗増(国内51店、海外4店)の2821店。既存店増収率は、国内が6%増(吉野家7%増、はなまる8%増、ラーメン6%増)、海外が5%減(米国4%減、中国7%減)。

・2026/2通期会社計画は、売上高が前期比9.8%増の2250億円、営業利益が同1.3%増の74億円、年間配当は同横ばいの20円。同社が5/19に発表した中期経営計画で「ラーメンを第三の柱に育て、10年後に提供食数で世界首位」の戦略目標を掲げた。原材料価格の高騰が利益率圧迫要因となる中、海外での日本食人気が上昇中で、牛丼よりも客単価の高いラーメンへの取組みは注目される。

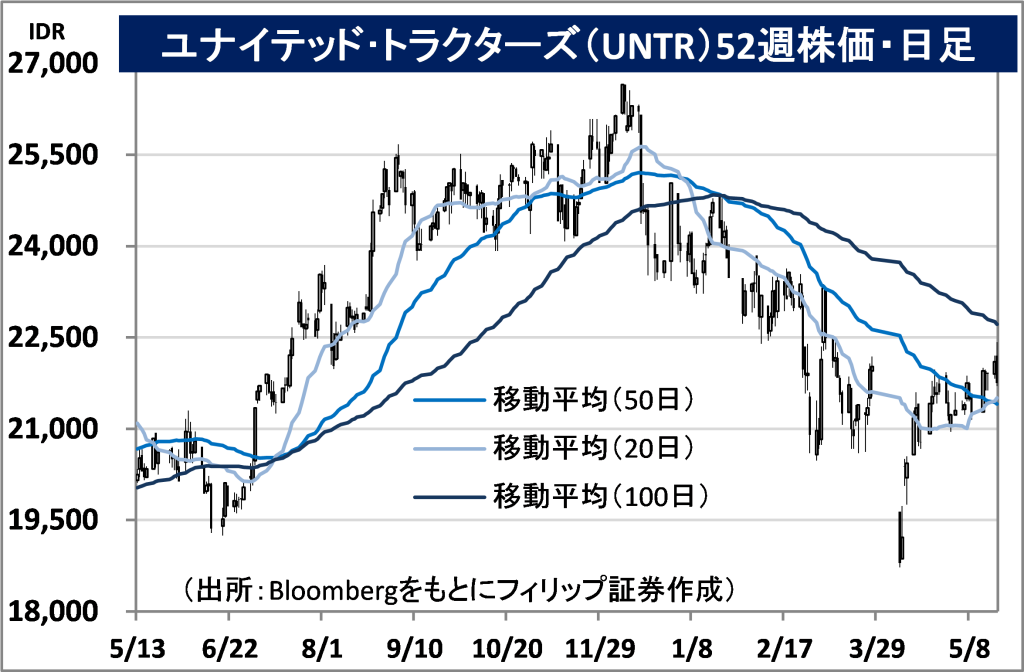

ユナイテッド・トラクターズ(UNTR)

市場:インドネシア 21975 IDR (5/22終値)

・1972年設立のインドネシア最大の建機リース販売会社。同国のコングロマリット最大手のアストラ・インターナショナルの子会社。建設機械、採掘請負、炭鉱、金鉱、および建設の5事業を営む。

・4/29発表の2025/12期1Q(1-3月)は、売上高が前年同期比5.7%増の34.26兆IDR、純利益が同29.9%減の3.18兆IDR。主力の建設機械事業が31%増収、金鉱・その他資源採掘事業が61%増収と堅調に推移。関連会社がロータリーキルン電炉精錬所に関して減損損失を計上し、最終減益。

・同社は2023年秋以降、国内外のニッケル採掘企業の株式取得や買収を進めたことを背景に、「金鉱事業」を「金鉱・その他資源採掘事業」に改めた。ニッケルはインドネシアが世界最大埋蔵量を有し、鉱石生産量も世界首位を占める中、政府がニッケル鉱石の輸出規制を強めている。金鉱も、スンパワ島の西ヌサ・トゥンガラ州に取得した権益で2024年6月までに生産開始後、販売も開始している。

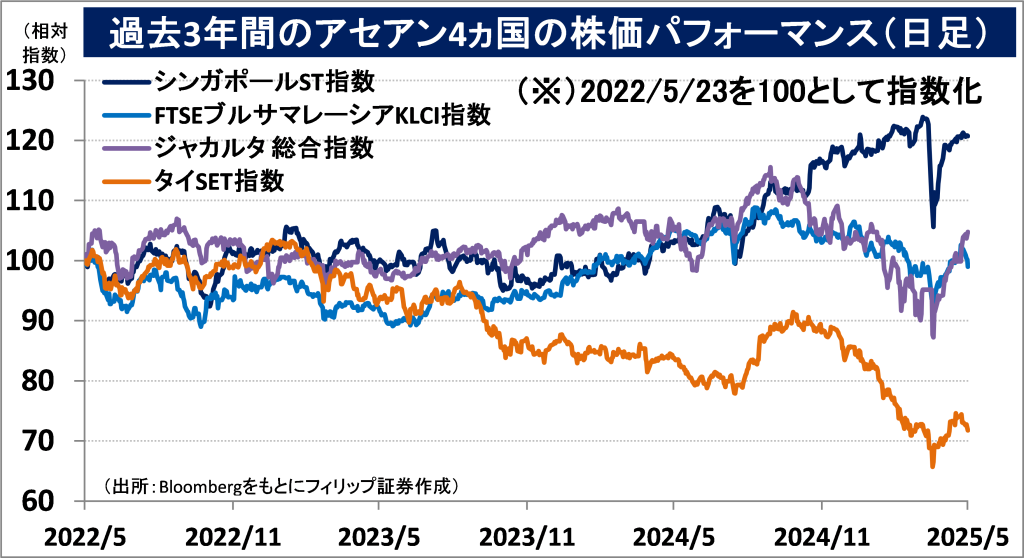

■アセアン株式ウィークリーストラテジー

(5/26号「鉱物採掘ロイヤリティー料率の引き上げ」)

インドネシア政府は4月、ニッケルなど鉱物の採掘事業者から徴収するロイヤリティーの料率を引き上げた。インドネシアでは企業が石炭やニッケル、銅などを販売する際、国際価格の一定率を政府に納める必要がある。この料率が4/26からニッケル鉱石では従来の10%から14~19%、銅鉱石は5%が10~17%に上昇した。プラボウォ政権は最大8千万人を対象に無料の学校給食提供を看板政策に掲げ、巨額の財政支出が見込まれることから原資の確保が課題となっていた。

一方、関連企業は収益悪化につながると警戒を強めている。2025年度予算に計上された首都建設費は前年比65%減少となっている。トランプ米政権の関税政策が響き、資源価格が下落傾向を強める中、唐突に決まった料率引き上げは資源関連の収益悪化に追い打ちをかける可能性がある。

- 上場有価証券等のお取引の手数料は、国内株式の場合は約定代金に対して上限1.265%(消費税込)(ただし、最低手数料2,200円(消費税込))、外国株式の場合は円換算後の現地約定代金(円換算後の現地約定代金とは、現地における約定代金を当社が定める適用為替レートにより円に換算した金額をいいます。)の最大1.650%(消費税込)(ただし、対面または電話でのお取引の場合、3,300円に満たない場合は3,300円)となります。

- 上場有価証券等は、株式市況、金利水準等の変動による市場リスク、発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合の信用リスク、外国証券である場合には為替変動リスク等により損失が生じるおそれがあります。また新株予約権等が付された金融商品については、これらの権利を行使できる期間の制限等があります。

- 国内の取引所金融商品市場もしくは店頭売買有価証券市場への上場が行われず、また国内において公募、売出しが行われていない外国株式等については、我が国の金融商品取引法に基づいた発行者による企業内容の開示は行われていません。

- 金融商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、お取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書又はお客様向け資料をよくお読みください。

【免責事項】

- この資料は、フィリップ証券株式会社(以下、「フィリップ証券」といいます。)が作成したものです。

- 実際の投資にあたっては、お客様ご自身の責任と判断において行うようお願いいたします。

- この資料に記載する情報は、フィリップ証券の内部で作成したか、フィリップ証券が正確且つ信頼しうると判断した情報源から入手しておりますが、その正確性又は完全性を保証したものではありません。当該情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。この資料に記載する内容は将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。

- この資料を入手された方は、フィリップ証券の事前の同意なく、全体または一部を複製したり、他に配布したりしないようお願いいたします。

アナリストのご紹介 フィリップ証券リサーチ部

笹木 和弘

笹木 和弘

フィリップ証券株式会社:リサーチ部長

証券会社にて、営業、トレーディング業務、海外市場に直結した先物取引や外国株取引のシステム開発・運営などに従事。その後は個人投資家や投資セミナー講師として活躍。2019年1月にフィリップ証券入社後は、米国・アセアン・日本市場にまたがり、ストラテジーからマクロ経済、個別銘柄、コモディティまで多岐にわたる分野でのレポート執筆などに精力的に従事。公益社団法人 日本証券アナリスト協会検定会員、国際公認投資アナリスト(CIIA®)。