投資戦略ウィークリー 2023年9月25日号(2023年9月22日作成)】”日米金融政策、配当落ち後の戦略、低PBR投資の視点”

■“日米金融政策、配当落ち後の戦略、低PBR投資の視点”

- 日米の金融政策が注目された週だった。植田日銀総裁による9日付の読売新聞のインタビューを通じて市場では早期の政策正常化観測が台頭。更に、内閣府が8日公表の4-6月期実質GDP改定値で、需給ギャップが下方修正されたものの1%と15四半期ぶりのプラスとなり、需給ギャップほかGDPデフレーター、単位労働コスト、消費者物価物価上昇率に係る「デフレ脱却4条件」も揃った。これらを受けて金融緩和修正への動きを期待する向きがあったものの、日銀は22日の金融政策決定会合で現行の大規模な金融緩和政策の維持を全員一致で決定。先行きの政策指針(フォワードガイダンス)の変更も無かった。

- 米FRB(連邦準備制度理事会)が19-20日、FOMC(連邦公開市場委員会)を開催。政策金利(FF金利)据え置きを決めたものの、金利・経済見通しで2024年末のFF金利の予想中央値を3ヵ月前より5ポイント引き上げる「タカ派の利上げ停止」スタンスを示した。これを受けて米国債利回りが22日、10年物が4.49%、2年物が5.15%近辺まで上昇。日本の銀行・保険会社の株価は一般に日銀の金融緩和修正で恩恵を受けると見られるなか、現状維持の逆風の下でも外債投資による利鞘拡大見通しで堅調に推移。外部環境に左右されにくい「オールマイティ性」を発揮している。

- そのようななか、7日に東証上場のアクティブETF(上場投資信託)の中でも割安バリュー株や高配当株をテーマにした銘柄に人気が集まっている。「NEXTFUNDS日本高配当株アクティブETF(2084)」の組入れ銘柄を見ても予想配当利回りで3%台が中心を占めている。米国2年国債利回りが5%を超え、FRBによる金融引締め長期化観測が現実味を帯びる中で、米国債投資と比較した場合のリスクとリターンの均衡を失している面も指摘されよう。28日の配当権利落ち日を控え、充分に注意すべきポイントだろう。「NEXTFUNDS日本成長株アクティブETF(2083)」をはじめ、JPXプライム150指数構成銘柄を中心とした成長株投資へのシフトの検討、あるいは「割安バリュー株・高配当株とされる銘柄の中での更なる割安銘柄」への投資の重要性が増すものと考えられよう。

- 地銀、テレビ局、アルミ建材、自動車部品、対面証券会社など「万年割安低PBR(株価純資産倍率)」とされていた銘柄の中にも株価見直しの動きが相次いで出始めている。たとえば、経済安全保障の観点からの生産拠点国内回帰で地方の価値が高まり、非効率な業務が温存されやすい業界がAI(人工知能)とDX(デジタル変革)の普及で利益率を高める可能性も大きいだろう。(笹木)

9/25号では、浜松ホトニクス(6965) 、住信SBIネット銀行(7163) 、グローバル・ワン不動産投資法人(8958) 、日本テレビホールディングス(9404)、シンガポール取引所(SGX)を取り上げた。

■主な企業決算の予定

- 9月25日(月): 大光、あさひ

- 9月26日(火):スギホールディングス、日本オラクル、(米)コストコホールセール、シンタス

- 9月27日(水): 西松屋チェーン、ニイタカ、(米)マイクロン・テクノロジー、ペイチェックス

- 9月28日(木):キユーソー流通システム、ハニーズホールディングス、平和堂、ハローズ、(米)ナイキ、アクセンチュア

- 9月29日(金):三益半導体工業、ヤマシタヘルスケアHD、ヒマラヤ、ピックルスホールディングス、スター・マイカ・ホールディン、ケーヨー、アダストリア、TAKARA & COMPAN、ERIホールディングス、DCMホールディングス

■主要イベントの予定

- 9月25日(月)

・ジェイ・イー・ティが東証スタンダードに新規上場、東京GXウイークプレナリーセッション(ホテルニューオータニ)、水素閣僚会議(ホテルニューオータニ)、アジアグリーン成長パートナーシップ閣僚会合(ホテルニューオータニ)、日銀の植田総裁が大阪市で講演・記者会見、全国証券大会、日銀の内田副総裁が全国証券大会であいさつ、全国百貨店売上高(8月)、東京地区百貨店売上高(8月)

・米ミネアポリス連銀総裁、質疑応答に参加、IAEA年次総会(ウィーン、29日まで)

・独IFO企業景況感指数(9月)

- 9月26日(火)

・オートサーバーが東証スタンダード・ネットスターズが東証グロースに新規上場、企業向けサービス価格指数(8月)、日銀の基調的インフレ率を捕捉するための指標

・日中韓高級事務レベル協議(ソウル)、米2年債入札、ハンガリー中銀が政策金利発表

・米主要20都市住宅価格指数(7月)、米FHFA住宅価格指数(7月)、米消費者信頼感指数(9月)、米新築住宅販売件数(8月)

- 9月27日(水)

・オカムラ食品工業が東証スタンダード・AVILENが東証グロースに新規上場、日本取引所グループ山道CEO定例会見、アジアCCUSネットワークフォーラム(ヒルトン広島)、日銀金融政策決定会合議事要旨(7月27・28日分)、カーボンリサイクル産官学国際会議(ヒルトン広島)、景気先行CI指数・一致指数(7月)、工作機械受注(8月)

・米5年債・2年物変動利付債入札、スペイン新首相の信任投票、チェコ中銀と タイ中銀が政策金利発表

・米耐久財受注 (8月)、ユーロ圏マネーサプライ(8月)、中国工業利益(8月)

- 9月28日(木)

・トヨタ自動車や日産自動車・ホンダなどが8月の世界生産・販売実績を発表、対外・対内証券投資(9月17-23日)

・米シカゴ連銀総裁と米リッチモンド連銀総裁が講演、米パウエルFRB議長がタウンホール会議を主宰、米7年債入札、ECB経済報告、メキシコ中銀が政策金利発表

・米新規失業保険申請件数(23日終了週)、米GDP(2Q確定値)、米中古住宅販売成約指数(8月)、ユーロ圏消費者信頼感指数(9月)、ユーロ圏景況感指数(9月)、独CPI(9月)

- 9月29日(金)

・燃料アンモニア国際会議(一橋大学)、出光興産のアポロステーション事業戦略・新規事業発表会、東京CPI(9月)、完全失業率(8月)、有効求人倍率(8月)、 鉱工業生産(8月)、小売売上高(8月)、百貨店・スーパー売上高(8月)、住宅着工戸数・件数(8月)、消費者態度指数(9月)

・米ニューヨーク連銀総裁が講演、ラガルドECB総裁がイベントで講演(パリ)、中国休場(中秋節、国慶節)・10月9日に取引再開

・米卸売在庫(8月)、米個人所得・支出 (8月)、米PCE価格指数(8月)、米ミシガン大学消費者マインド指数(9月)、ユーロ圏CPI(9月)、 独失業率(9月)、英GDP(2Q)、中国財新製造業・サービス業PMI(9月)

(Bloombergをもとにフィリップ証券作成)

※本レポートは当社が取り扱っていない銘柄を含んでいます。

■ブラックロック Midyear Outlook

9/21まで開催された米FOMC(連邦公開市場委員会)でタカ派の姿勢が協調されたなか、資産運用世界最大手のブラックロック(BLK)が6/28発表の「2023 Midyear Outlook」では、中央銀行が長期に渡る金融引締めを維持せざるを得ない見通しが示されていた。供給制約によるインフレ圧力加速に加え、高齢化に伴う労働者供給の減少が「景気後退局面における完全雇用」をもたらす可能性にも言及している。

「メガフォース」として、①デジタルによる創造的破壊とAI、②分断化する世界、③低炭素への移行の追跡、④人口の高齢化、⑤金融業界の今後の5つが挙げられている。中でも⑤に関し、米銀行のリスクへの懸念が残る中で、銀行貸出が縮小してもノンバンクやプライベート・クレジットが伸びる余地への言及は要注目だろう。

【ブラックロック Midyear Outlook~「新たなレジーム、新たな投資機会」とは】

■世界的産金会社の生産量・コスト

9/21まで開催の米FOMCでは24年末の政策金利(FF金利)見通しが0.5ポイント引き上げられるなどタカ派見通しが強まる中でも、NY金先物価格は1オンス1900ドル台で底堅く推移するなど、やや異例の様相を呈している。パウエルFRB議長がFOMC後の会見で述べたように、長期金利上昇が国債供給増の影響を受けている面もあり、引締め強化の影響が限定されていることも一因ではあろう。

更に大きな要因としては供給サイドの事情に着目すべきだろう。世界首位級の産金会社である米ニューモント(NEM)の金生産量および金生産に係るオールインの維持費用(AISC)などの推移を見ると、コスト上昇分が販売価格に充分に転嫁されず、利益率の悪化と生産量の低下に見舞われていることが窺われる。

【世界的産金会社の生産量・コスト~金融引締めも金価格下がりにくい背景】

■地価上昇率の高い都道府県

国土交通省が9/19、2023年の基準地価(7/1時点の価格を算出)を発表。公示地価(1/1時点の価格を算出)とあわせて47都道府県における年間変動率の上位ランキングを見ると、三大都市圏以外の地方も健闘している。先端半導体の工場進出に伴う生活圏の構築やインバウンド需要回復に伴う宿泊施設の需要などが地価を押し上げている。

不動産取引活発化に伴う資金需要に対し、地方では地域密着の地銀のほうがメガバンクより営業面で優位な面もある。2015年7月末を100とした相対指数で株価がメガバンクより出遅れている地銀株はPBR(株価純資産倍率)の低さも相まって投資チャンスが大きい面もあろう。供給網の国内回帰の潮流は地方により多くの投資チャンスをもたらす面もありそうだ。

【地価上昇率の高い都道府県~グローバル化の反転後は地方の時代か?】

■銘柄ピックアップ

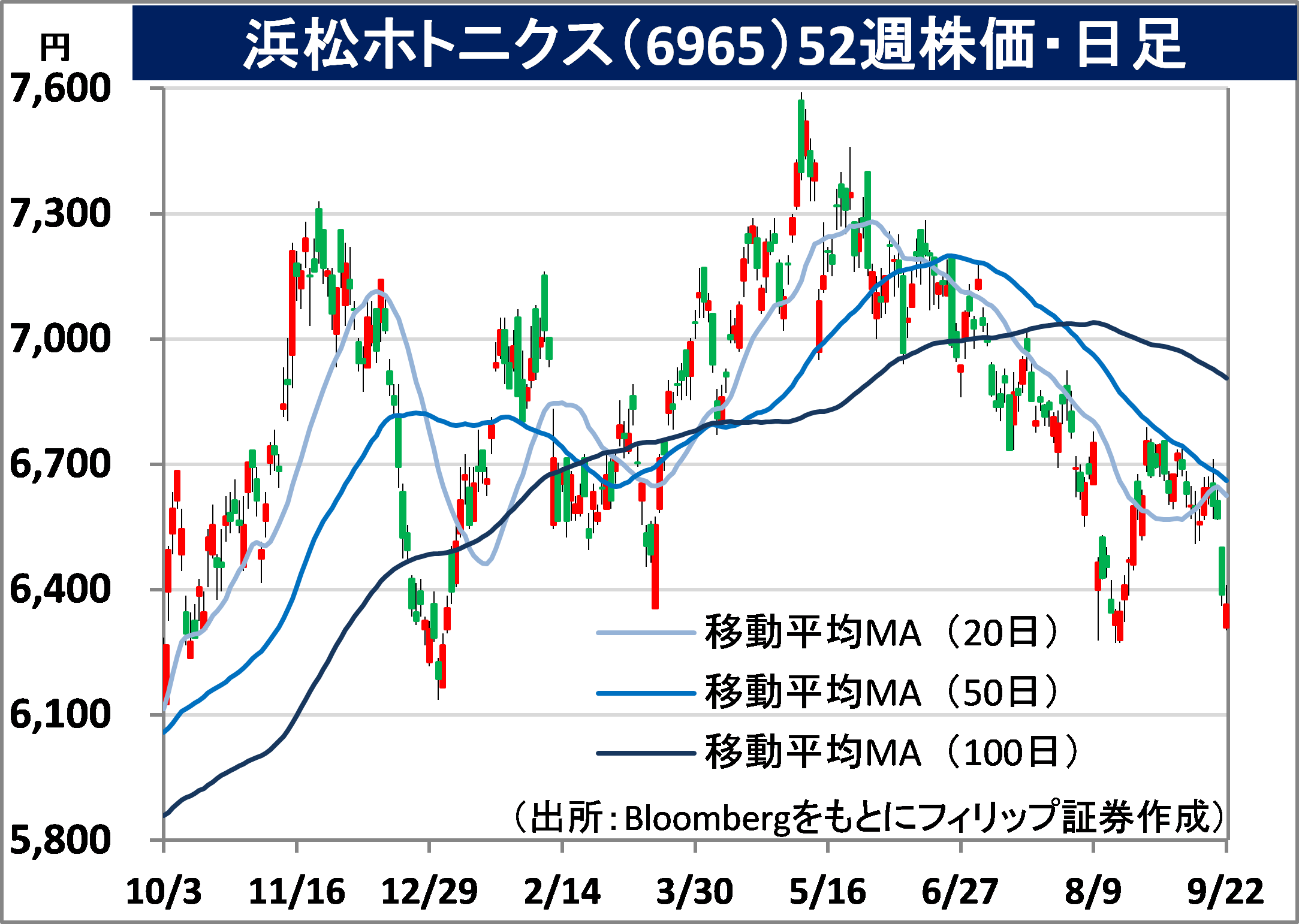

浜松ホトニクス(6965)

6364 円(9/22終値)

・1948年に堀内平八郎が静岡県浜松市で東海電子研究所を創業。主に電子管事業(光電子増倍管、イメージ機器及び光源)、光半導体事業、画像計測機器事業(画像処理・計測装置)を営む。

・8/9発表の2023/9期9M(10-6月)は、売上高が前年同期比8.4%増の1644億円、営業利益が同3.8%増の429億円。電子管(売上比率:39%)は同9%増収、8%営業増益。光半導体(同:45%)は同5%増収、3%営業減益。画像計測機器事業(同:13%)は同22%増収、51%営業増益。

・通期会社計画は、売上高が前期比7.2%増の2239億円、営業利益が同2.1%減の558億円、年間配当が同4円増配76円。総務省は21日、NTT法見直し関連有識者会議を開催。NTTへの研究成果開示義務緩和に関し有識者は大筋了承。より高速・大容量・従来比百分の1の消費電力といった光技術活用による次世代通信基盤(アイオン)実用化で提携先候補として実力発揮が期待される。

住信SBIネット銀行(7163)

1550 円(9/22終値)

・1986年に住信ビジネスサービスとして設立後、2006年にSBIホールディングス(8473)へ第三者割当増資を実施し07年営業開始。「デジタルバンク事業」および金融インフラ提供の「BaaS事業」を営む。

・7/28発表の2024/3期1Q(4-6月)は、経常利益が前年同期比13.0%増の259億円、経常利益が同10.2%増の80億円。営業経費の業務粗利益率は同0.8ポイント低下の50.5%。セグメント別経常利益は、デジタルバンク事業が同2%増の73.19億円、BaaS事業が同6.8倍の7.25億円へ成長拡大。

・通期会社計画は、経常利益が前期比15.7%増の340億円、純利益が同17.4%増の234億円、年間配当が15.50円。BaaS事業プラットフォーム「NEOBANK」が伸長。京王グループが9/27より「京王NEOBANK」、松井証券が10/1より「MATSUI Bank」を開始予定。事業会社等がNEOBANKを活用して金融サービスを導入する動きが相次ぐ。同事業のパイオニアとして市場拡大の恩恵が期待される。

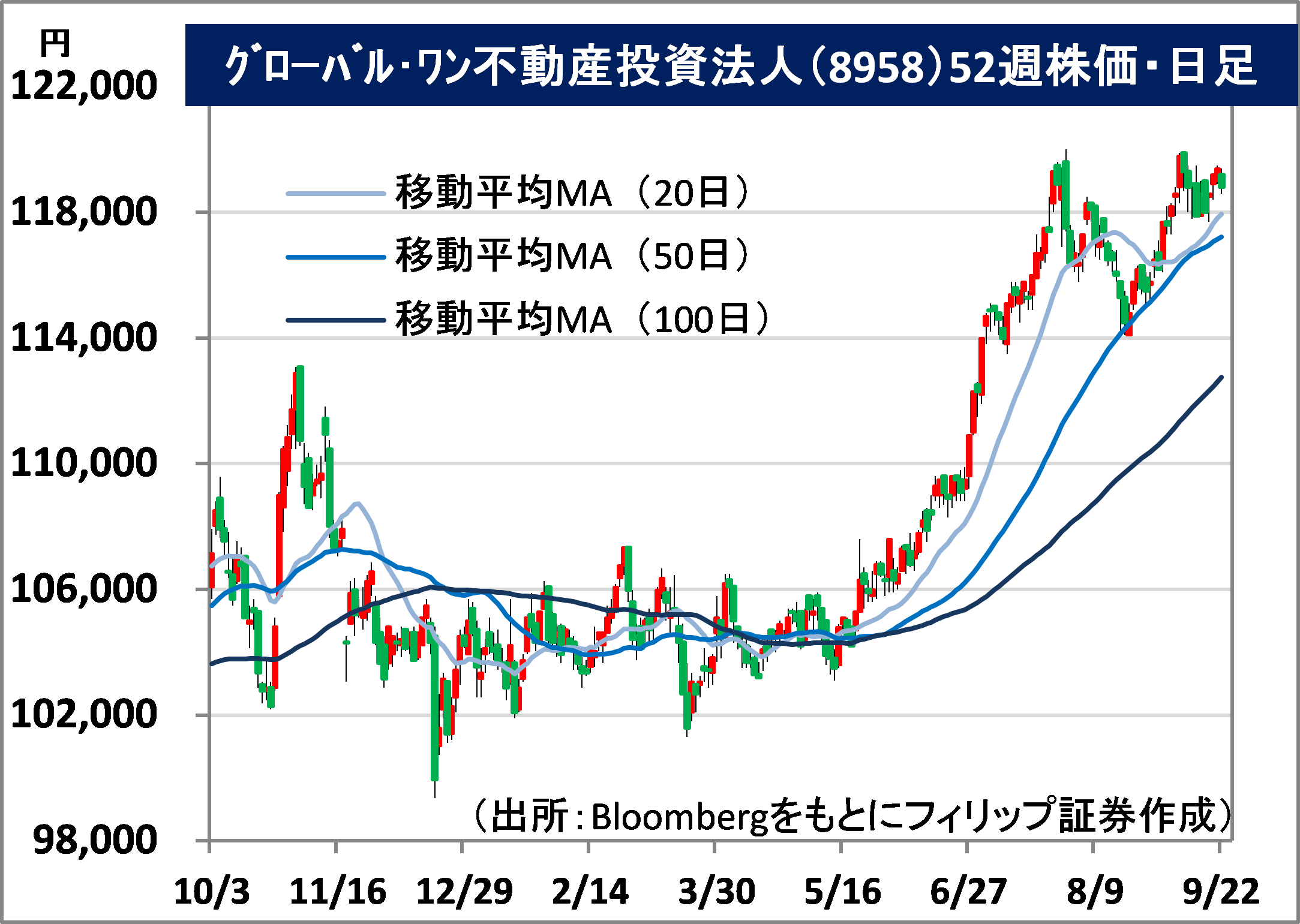

グローバル・ワン不動産投資法人(8958)

118,800 円 (9/22終値)

・明治安田生命・三菱UFJフィナンシャルG、近鉄Gをスポンサーとするオフィスビル特化型J-REIT。特に駅近、築浅、大型のオフィス物件にフォーカスした厳選投資の方針で、規模拡大より質を重視。

・5/18発表の2023/3期(10-3月)は、営業収益が前期(2022/9期)比17.1%増の66.64億円、営業利益が同24.7%増の33.41億円、1口当たり分配金が同17.9%増の2860円。3月末保有資産はオフィス12物件、取得価格総額2023億円、稼働率96.3%。日本格付研究所の長期発行体格付がAA-。

・2023/9期(4-9月)会社計画は、営業収益が前期(2023/3期)比8.8%増の72.52億円、営業利益が同11.9%増の37.40億円、1口当たり分配金が同6.2%増の3038円。2024/3期(10-3月)は減収増益予想も1口当たり分配金は2959円。21日終値での会社予想年分配金利回りが5.02%、株式投資のPBRに相当するNAV倍率が0.88倍。配当利回り投資で買い先行の日本株と比べ割安な面もあろう。

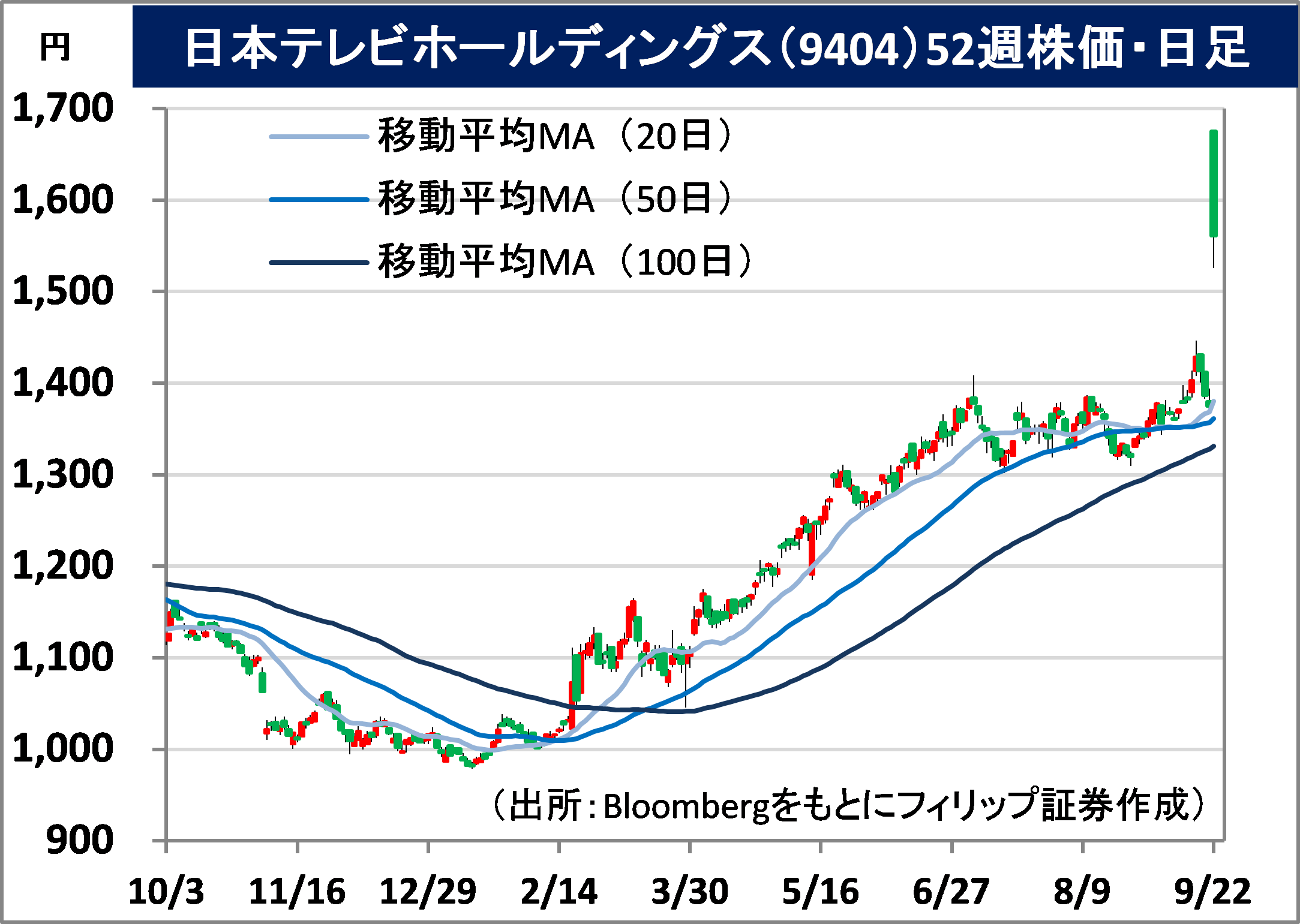

日本テレビホールディングス(9404)

1561 円 (9/15終値)

・1952年に国内初の民間テレビ放送免許を取得し設立。関係会社に読売新聞グループを擁する。主力のメディア・コンテンツ事業のほか、生活・健康関連、不動産賃貸、およびその他事業を営む。

・7/28発表の2024/3期1Q(4-6月)は、売上高が前年同期比2.4%減の980億円、営業利益が同11.5%減の103億円。主力の地上波テレビ広告のほかコンテンツ制作と物品販売も減収。コンテンツ販売は同横ばい。他方、デジタル広告が同21%、興行が同47%、生活・健康関連が同2%増収。

・通期会社計画は、売上高が前期比5.3%増の4360億円、営業利益が同3.0%増の480億円、年間配当が同横ばいの37円。21日、日本テレビ放送網がアニメ映画製作のスタジオジブリ子会社化を発表。ジブリの作品群は国策「クールジャパン」を代表する世界的人気の優良IP(知的財産)として様々な事業展開が期待される。株価もPBRでテレビ東京HD(9413)と比較しての割安な面もあろう。

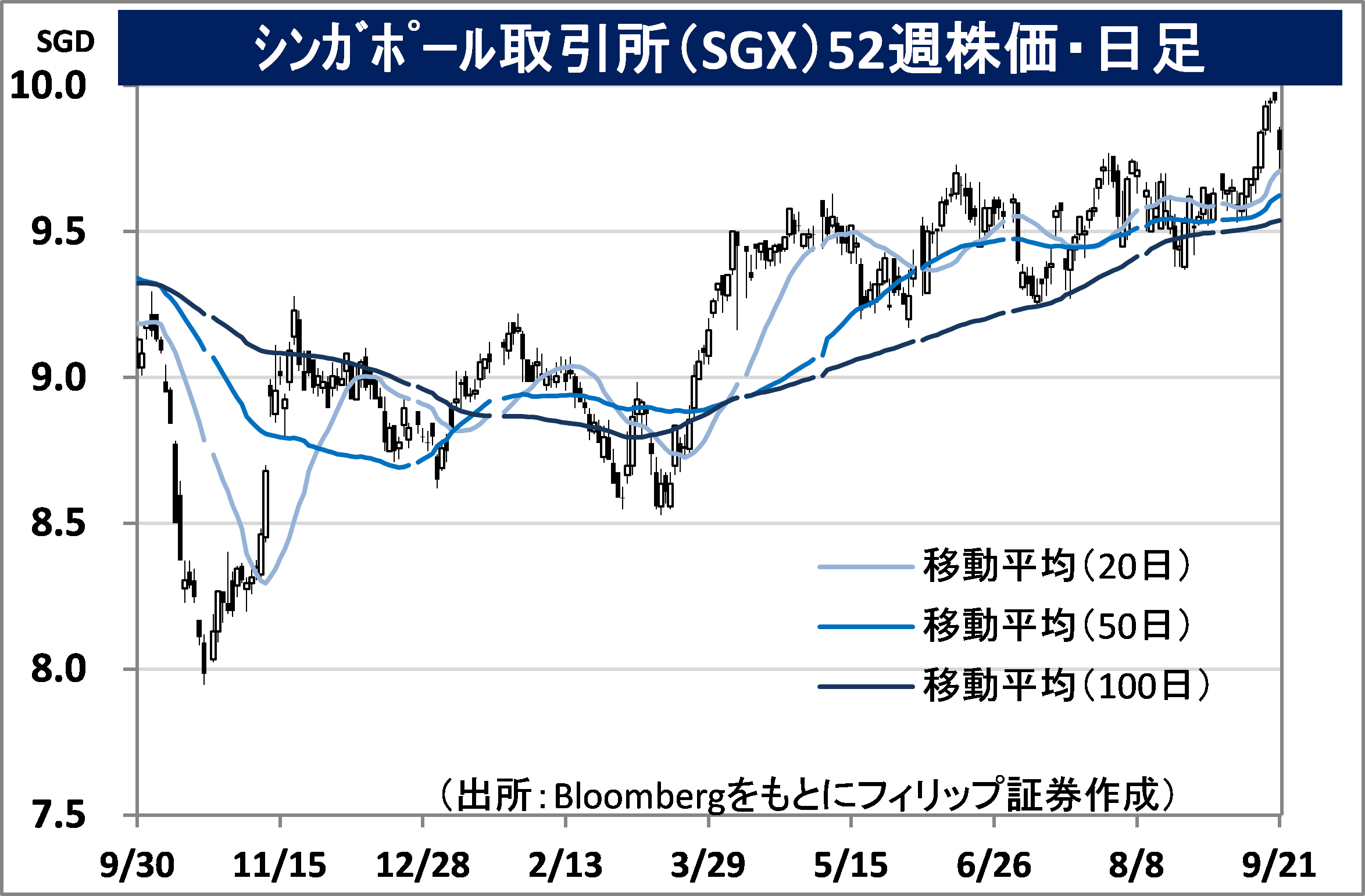

シンガポール取引所(SGX)

市場:シンガポール 9.80 SGD(9/21終値)

・1999年設立の証券取引所および清算機関。中国、日本、インドほか株価指数デリバティブ取引に係る流動性の高いオフショア市場提供に加え、コモディティや通貨のデリバティブ取引も取り扱う。

・8/17発表の2023/6通期は、営業収益が前年同期比8.7%増の11.94億SGD、営業利益が同9.7%増の5.89億SGD。鉄鉱石先物や通貨先物を含む「通貨・コモディティ」が同37%増収、株価指数先物関連が同17%増収。金利高騰を背景にデリバティブ取引証拠金運用に係る財務収益が貢献。

・通期会社計画は、総費用が前期比1桁台半ばの増加率、設備投資支出が同27-36%増の75-80百万SGD。インド経済の存在感高まりとともに、現在FTSE中国A50先物に次ぐ取引枚数のインドNifty株価指数先物、および通貨先物で人民元とインドルピア関連の伸びが期待される。コモディティで鉄鉱石の取引増加を背景に、石炭・穀物含むドライFFA(運賃先物)市場での躍進が見込まれる。

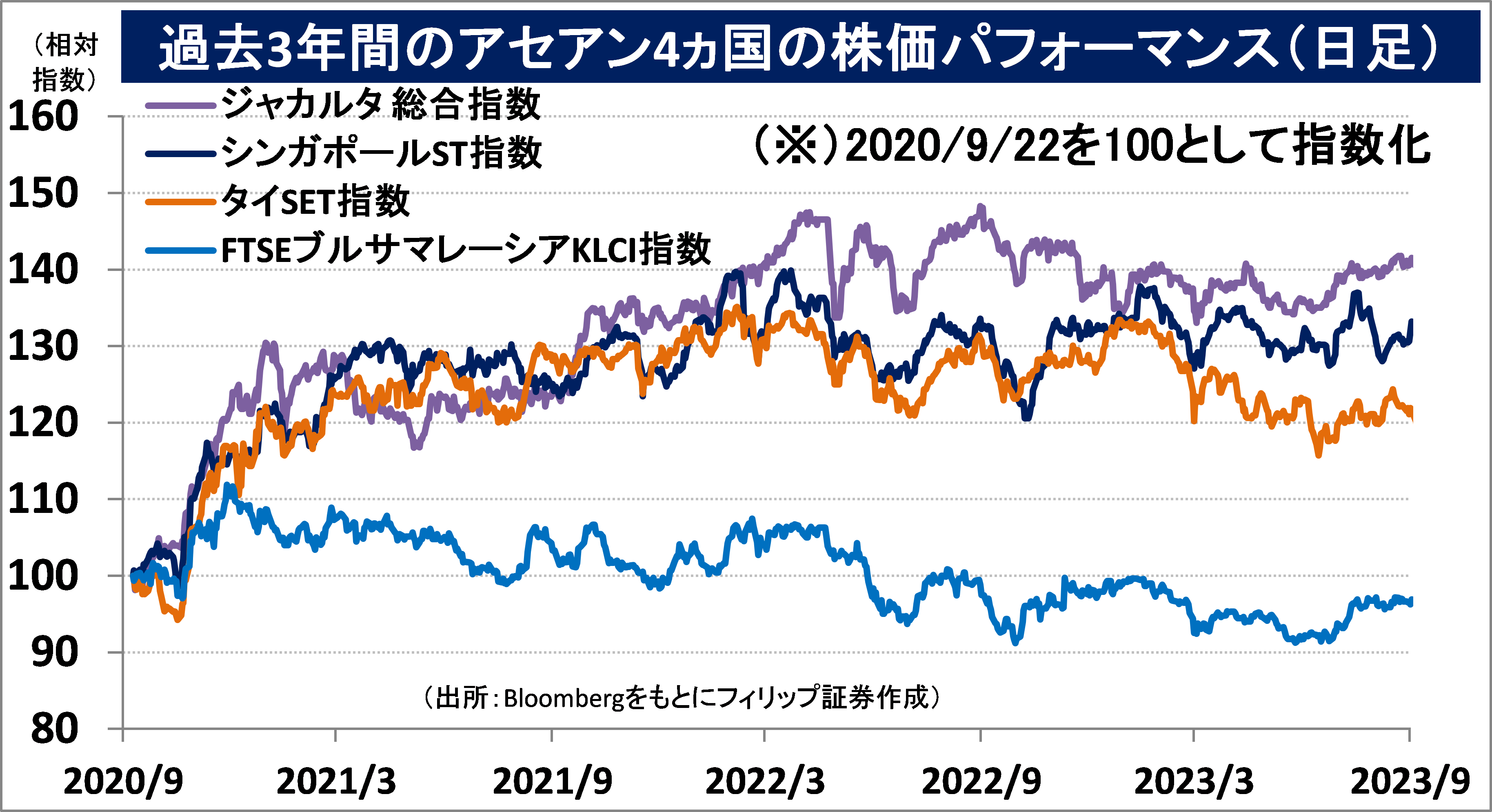

■アセアン株式ウィークリーストラテジー

(9/25号「EMSにおけるシンガポールの優位性」)

シンガポールにはEMS(電子機器受託製造サービス)を営む世界的な有力企業として米ナスダック上場のフレックス(FLEX)とシンガポール取引所上場のベンチャー(VMS)の2社がある。EMS研究ウエブサイトのMMIによれば、世界EMSランキング(2022年)でフレックスが5位、ベンチャーが11位を占める。1位、2位、4位は鴻海精密工業(フォックスコン)、ペガトロン、ウイストロンの台湾勢が占め、3位が米国企業のジェイビルである。

西側諸国と中国本土とのサプライチェーン(供給網)分断や輸出規制の強化、および台湾に係る地政学リスクの高まりといった要因を考慮すると、西側諸国と中国とのどちらの陣営にも偏らず「アセアンのハブ」として貿易拠点の地位を占めるシンガポールはEMSにおいて相対的に優位だろう。

- 上場有価証券等のお取引の手数料は、国内株式の場合は約定代金に対して上限1.265%(消費税込)(ただし、最低手数料2,200円(消費税込))、外国株式の場合は円換算後の現地約定代金(円換算後の現地約定代金とは、現地における約定代金を当社が定める適用為替レートにより円に換算した金額をいいます。)の最大1.650%(消費税込)(ただし、対面または電話でのお取引の場合、3,300円に満たない場合は3,300円)となります。

- 上場有価証券等は、株式市況、金利水準等の変動による市場リスク、発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合の信用リスク、外国証券である場合には為替変動リスク等により損失が生じるおそれがあります。また新株予約権等が付された金融商品については、これらの権利を行使できる期間の制限等があります。

- 国内の取引所金融商品市場もしくは店頭売買有価証券市場への上場が行われず、また国内において公募、売出しが行われていない外国株式等については、我が国の金融商品取引法に基づいた発行者による企業内容の開示は行われていません。

- 金融商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、お取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書又はお客様向け資料をよくお読みください。

【免責事項】

- この資料は、フィリップ証券株式会社(以下、「フィリップ証券」といいます。)が作成したものです。

- 実際の投資にあたっては、お客様ご自身の責任と判断において行うようお願いいたします。

- この資料に記載する情報は、フィリップ証券の内部で作成したか、フィリップ証券が正確且つ信頼しうると判断した情報源から入手しておりますが、その正確性又は完全性を保証したものではありません。当該情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。この資料に記載する内容は将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。

- この資料を入手された方は、フィリップ証券の事前の同意なく、全体または一部を複製したり、他に配布したりしないようお願いいたします。

アナリストのご紹介 フィリップ証券リサーチ部

笹木 和弘

笹木 和弘

フィリップ証券株式会社:リサーチ部長

証券会社にて、営業、トレーディング業務、海外市場に直結した先物取引や外国株取引のシステム開発・運営などに従事。その後は個人投資家や投資セミナー講師として活躍。2019年1月にフィリップ証券入社後は、米国・アセアン・日本市場にまたがり、ストラテジーからマクロ経済、個別銘柄、コモディティまで多岐にわたる分野でのレポート執筆などに精力的に従事。公益社団法人 日本証券アナリスト協会検定会員、国際公認投資アナリスト(CIIA®)。