投資戦略ウィークリー 2023年2月13日号(2023年2月10日作成)】”日経平均VIは「陰の極」~ボラティリティー高騰に注意”

■日経平均VIは「陰の極」~ボラティリティー高騰に注意

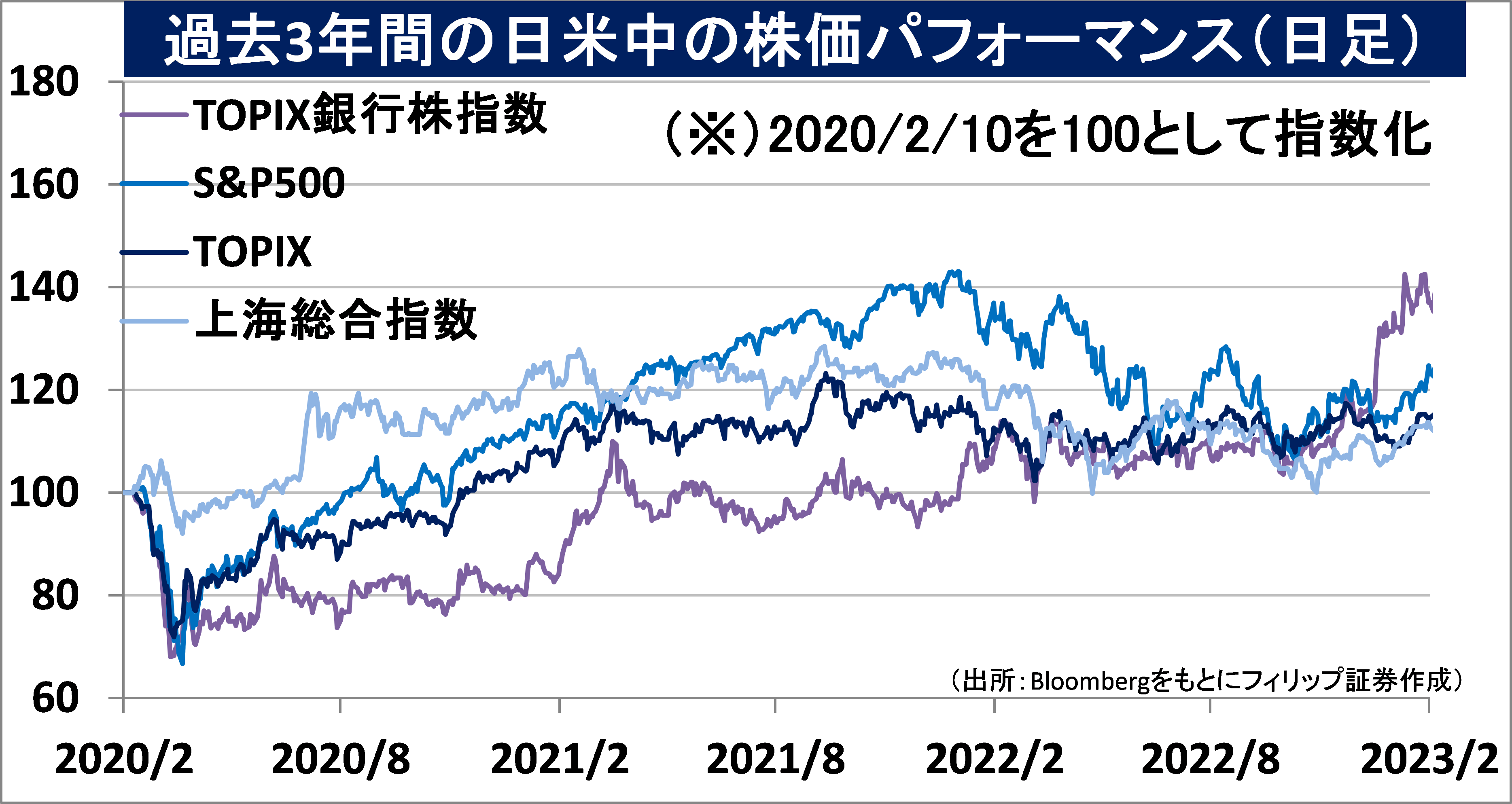

- 14日にも国会に提示されると報道されている日銀正副総裁の後任人事発表を控え、日経平均株価がこう着感を強めている。日本株への投資家心理を映し、日本版の恐怖指数とも呼ばれる「日経平均ボラティリティー指数(日経平均VI)」は8日終値が92まで低下し、2021年7月(6日)以来の低水準となった。

- 6日未明、黒田日銀総裁の後任として政府が雨宮副総裁に就任を打診したとの報道が伝えられた際には、大規模金融緩和路線が維持される期待感と安心から為替相場の円安・ドル高、長期金利低下、そして株高で市場が反応した。それに対し、官邸サイドから打診報道が否定されたほか、岸田首相自身が国内外に対する情報発信力を重視すると発言したことで、金融市場では「国際派」の筆頭格として挙がる中曾・前日銀副総裁の名前が急浮上しつつある。仮に雨宮副総裁が外れた場合、為替相場は円高・ドル安、日経平均株価は下落する可能性が高いだろう。

- また、海外市場を見ても足元は中国経済への回復期待とともに、欧州株が堅調に推移している。欧州経済は天然ガス価格下落に伴うエネルギー不足の緩和からインフレ率の伸びが鈍化していることを受けて、景気後退リスクが薄らいでいる。英FTSE100指数は9日まで連日で取引時間中の過去最高値を更新したほか、独DAX指数も9日に1年ぶり高水準を付けた。そのようななか、ロシアがウクライナ侵攻から1年が経過する2月下旬にも大規模攻勢をかけるのではないかとの見方が強まっている点は気がかりだ。

- このような内外情勢の見通しから、2月中旬から下旬にかけて日本株の株価変動性(ボラティリティー)が「陰の極」から一挙に拡大加速の可能性がある点に要注意だろう。なお、21年7月以降の日経平均株価は、新型コロナの緊急事態宣言を巡る動きを背景に6日の2万8600円台から8/20の2万7000円割れまで下落後、「ポスト菅前首相」への期待の台頭から反転上昇したことがあった。

- 日銀総裁人事サプライズでの相場変動の場合、大規模金融緩和修正観測から銀行・保険株にとっては追い風となろう。個別の金融株で配当狙いの投資のほかにNEXT FUNDS東証銀行業株価指数連動型ETF(1615)も注目されよう。金融関連は12月米雇用統計発表後の米長期金利上昇も追い風になりやすく、内外でメリットを受ける範囲が相対的に広いとみられる。また、ウクライナ情勢のリスクに対しては、エネルギーや穀物、貴金属などロシアを生産国とするコモディティーの需給ひっ迫から、商社株ほかコモディティー相場高騰の恩恵を受けやすい銘柄が注目されよう。(笹木)

- 2/13では、パナソニックホールディングス(6752)、任天堂(7974)、日本ビルファンド投資法人(8951)、テレビ東京ホールディングス(9413)、エスエーティーエスリミテッド(SATS)を取り上げた。

■主な企業決算の予定

- 2月13日(月): GMO インターネットグループ、GMOペイメントゲートウェイ、THK、アルバック、コーセー、コクヨ、サワイグループHD、サントリー食品インターナショ、パイロットコーポレーション、ヤオコー、ヤマハ発動機、ライオン、ラクス、リクルートHDス、ロート製薬、京浜急行電鉄、九州フィナンシャルグループ、戸田建設、住友重機械工業、東急、東京応化工業、東京建物、日本製鋼所、(米)ケイデンス・デザイン・システムズ

- 2月14日(火):DIC、MS&ADインシュアランスグループHD、NIPPON EXPRESSHD、SMC、SOMPOHD、T&DHD、TOYO TIRE、アウトソーシング、アサヒグループHD、オープンハウスグループ、ガンホー・オンライン・エンターテイメント、かんぽ生命保険、キリンHD、クボタ、サンドラッグ、サンリオ、シマノ、すかいらーくHD、タダノ 、ピジョン、ペプチドリーム、ポーラ・オルビスHD、マツキヨココカラ&カンパニー、ミルボン、ゆうちょ銀行、レゾナック HD、荏原製作所、楽天グループ、近鉄グループHD、光通信、江崎グリコ、山崎製パン、鹿島建設、住友ゴム工業、住友林業、出光興産、小林製薬、大塚HD、第一生命HD、朝日インテック、電通グループ、東京海上HD、東芝、日本たばこ産業、日本ペイントHD、日本郵政、堀場製作所、(米)エアビーアンドビー、マリオット・インターナショナル(メリーランド)、エクセロン、グローバルファウンドリーズ、コカ・コーラ

- 2月15日(水):サッポロHD、(米)シスコシステムズ、シノプシス、アメリカン・インターナショナル・グループ(AIG)、シージェン、アナログ・デバイセズ、クラフト・ハインツ、バイオジェン

- 2月16日(木):ブリヂストン、トレンドマイクロ、(米)アプライド・マテリアルズ、サザン、コパート、データドッグ

- 2月17日(金):横浜ゴム

■主要イベントの予定

- 2月13日(月)

・SMBC日興証券の相場操縦事件を巡る裁判で判決

・ユーロ圏財務相会合(ユーログループ)、日米韓外務次官協議(ワシントン)

・中国経済全体のファイナンス規模、新規融資、マネーサプライ(1月、15日までに発表)

- 2月14日(火)

・GDP(4Q)、日銀営業毎旬報告 (2月10日現在)、鉱工業生産・設備稼働率(12月)

・米ダラス連銀総裁が討論会に参加、米ニューヨーク連銀総裁が講演、米証券取引委員会(SEC)への13F提出期限、EU財務相理事会、OPEC月報

・米CPI(1月)、ユーロ圏GDP(4Q)、英ILO失業率 (10-12月)

- 2月15日(水)

・石油連盟会長会見、日本証券業協会の森田会長が定例会見、ANAHDが中期経営戦略発表会(芝田社長など出席)、第3次産業活動指数(12月)、訪日外客数(1月)

・中国の中期貸出制度(MLF)1年物金利

・米ニューヨーク連銀製造業景況指数(2月)、米小売売上高 (1月)、米鉱工業生産(1月)、米NAHB住宅市場指数(2月)、米企業在庫 (12月)、対米証券投資(12月)、ユーロ圏鉱工業生産(12月)、英CPI(1月)

- 2月16日(木)

・全国銀行協会の半沢会長が定例会見、貿易収支・輸出・輸入(1月)、コア機械受注(12月)、対外・対内証券投資 (2月5-11日)、首都圏新築分譲マンション(1月)

・米クリーブランド連銀総裁とセントルイス連銀総裁の講演、ECB経済報告、フィリピン中銀・インドネシア中銀が政策金利発表、ベルリン国際映画祭(26日まで)、インドネシア国際自動車ショー(ジャカルタ、26日まで)、北朝鮮の故金正日総書記の生誕記念日

・米新規失業保険申請件数(2月11日終了週)、米住宅着工件数(1月)、米PPI(1月)、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数(2月)、豪雇用統計(1月)、中国新築住宅価格(1月)

- 2月17日(金)

・米リッチモンド連銀総裁の講演、ミュンヘン安全保障会議(19日まで)、ロシア・中国・南アの合同軍事演習(27日まで)、リオのカーニバル(リオデジャネイロ、25日まで)

・米輸入物価指数(1月)、米景気先行指標総合指数(1月)、露GDP(4Q)、タイGDP(4Q)

(Bloombergをもとにフィリップ証券作成)

※本レポートは当社が取り扱っていない銘柄を含んでいます。

■半導体大手AMDとインテル比較

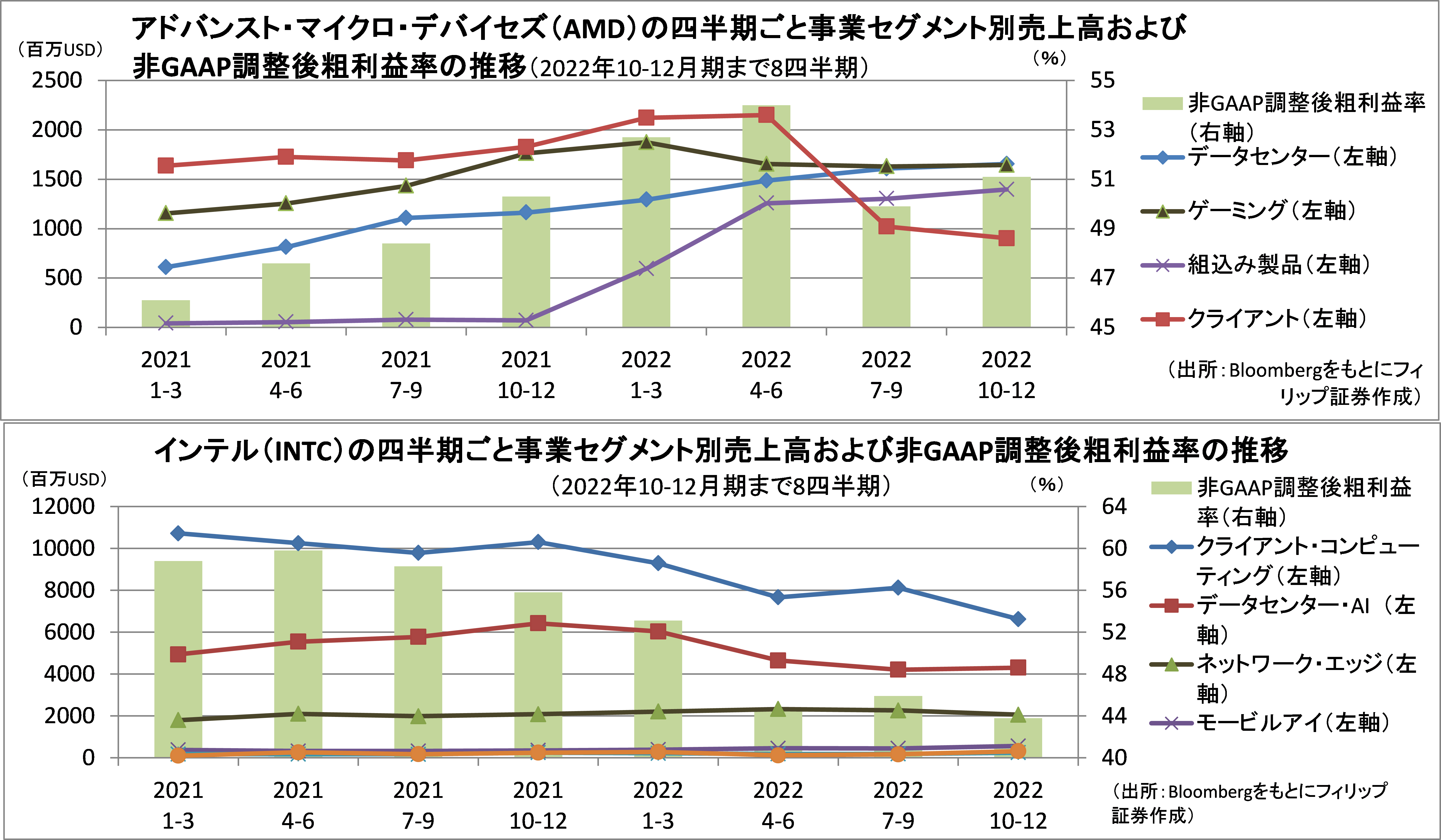

米半導体大手アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)の10-12月決算は、データセンター部門が前年同期比42%増収、組込みシステム部門が同19%増収と堅調。PC向け等クライアント部門が同51%減収と落ち込んだのを吸収して売上増、非GAAPの調整後粗利益率も拡大。特にFPGA(製造後に構成設定できる集積回路)半導体大手ザイリンクス買収によりテスラなど電気自動車向け組込みシステムを伸ばすなど成長軌道に乗っている。

競合する半導体首位のインテル(INTC)の10-12月決算は、需要減退のPC向けなどクライアント・コンピューティング部門が同36%減収に加え、データセンター・AI部門もAMDに市場シェアを奪われて同33%減収。調整後粗利益率も低下が加速している。PC市場の回復待ちも時間を要するだろう。

【半導体大手AMDとインテル比較~AMDはザイリンクス買収から飛躍へ】

■欧州株価指数は史上最高値近辺

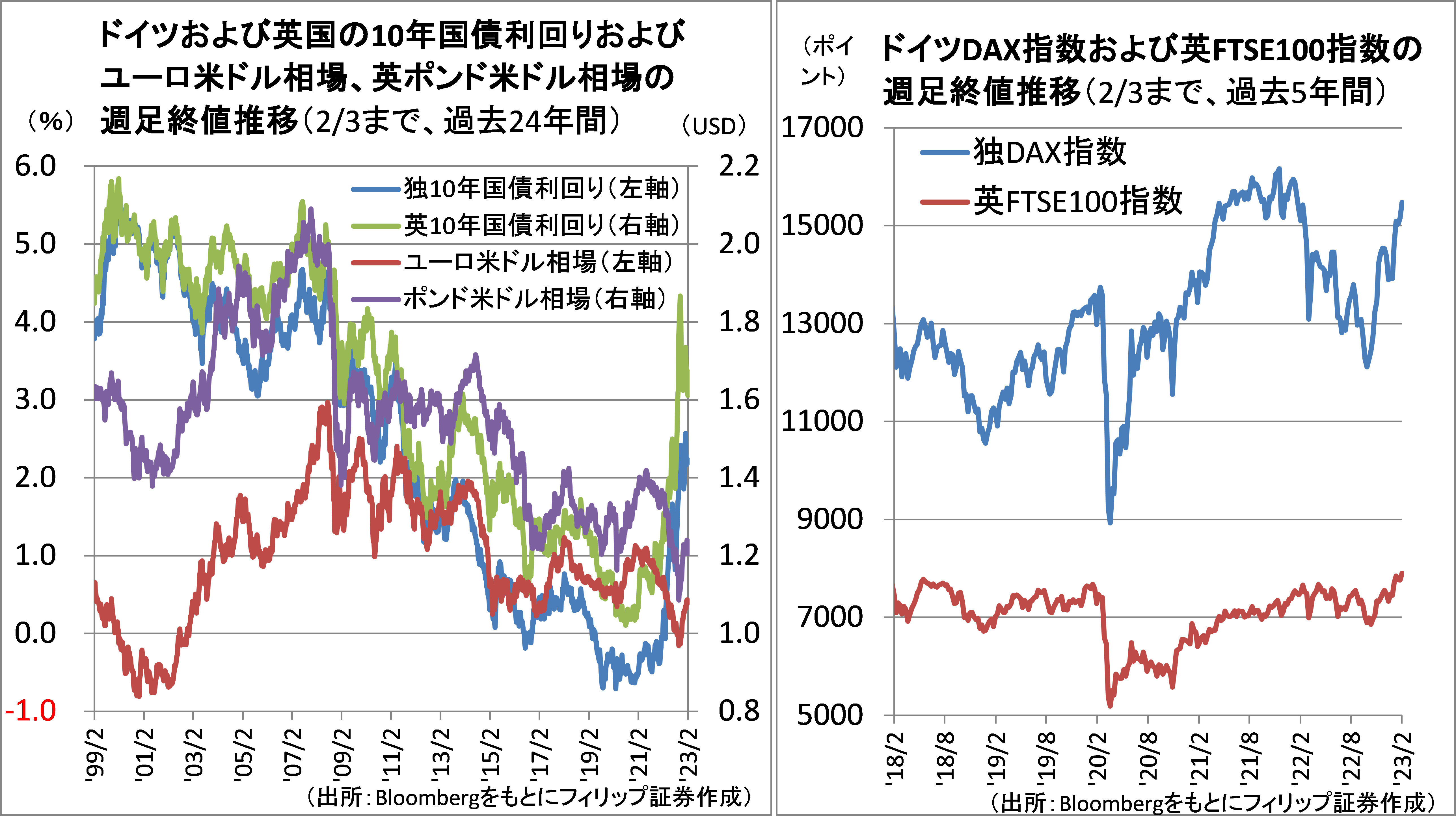

足元で欧州株が好調だ。英FTSE100指数は、シェルやBPといった石油株、資源大手のグレンコア、製薬のアストラゼネカ、金融のHSBCホールディングス、一般消費財のユニリーバなどグローバル企業を構成銘柄寄与度上位に擁し、金利上昇やインフレの恩恵を受けやすいことが要因。独DAX指数も、貿易や直接投資におけるドイツ経済の中国への依存度上昇を背景として、中国経済回復期待から昨年10月以降に約30%上昇。

英ポンドおよびユーロの対米ドル相場は2008年のリーマンショック前から長期下落傾向にあったなか、天然ガス価格の落ち着きに伴うエネルギー不足が緩んだことを背景に足元で反転上昇。金融引締めの下でも景気への不安が薄らいでいる面も大きいようだ。

【欧州株価指数は史上最高値近辺~FTSE100とエネルギー、DAXと中国経済】

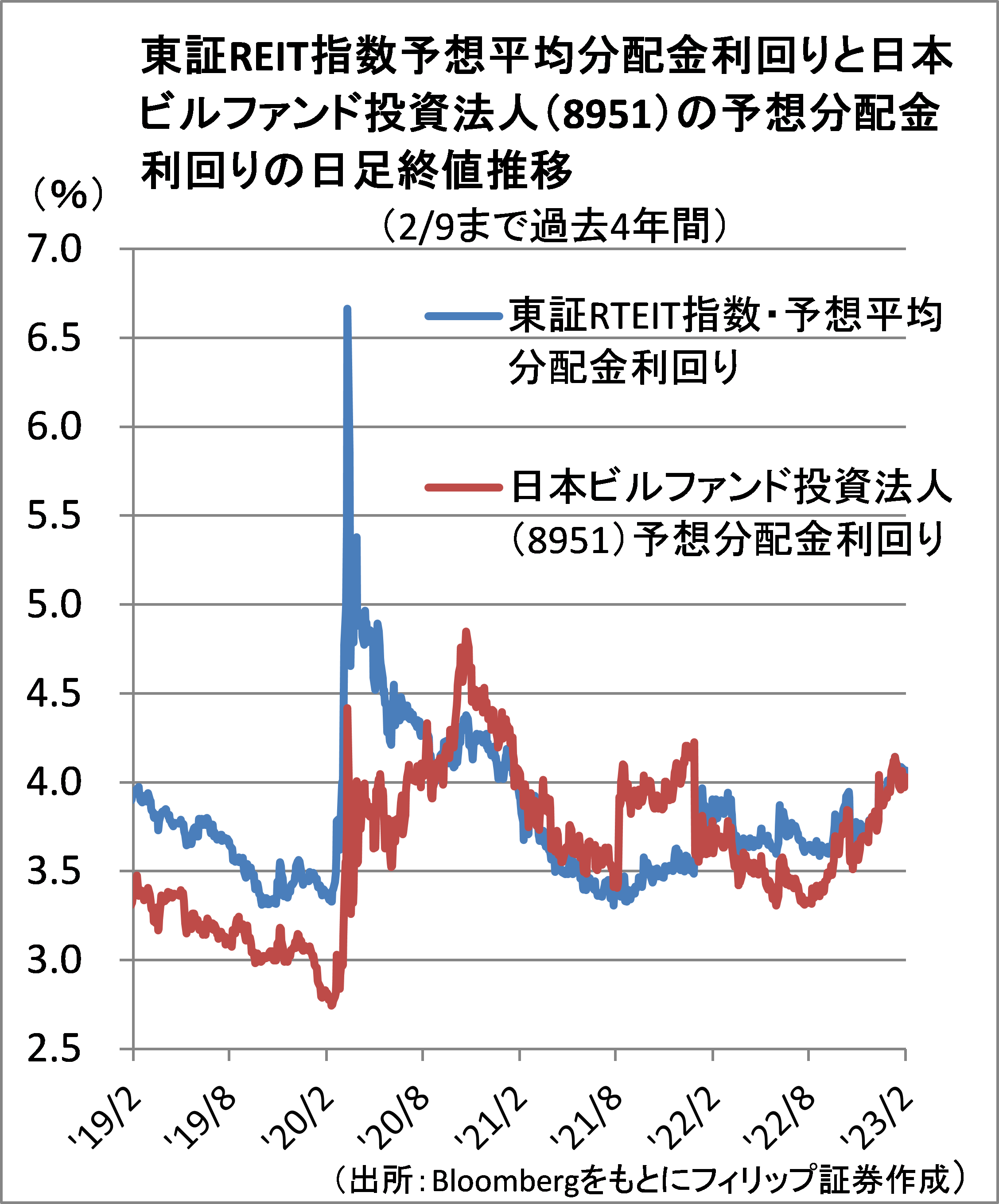

■「オフィス2023年問題」とREIT指数

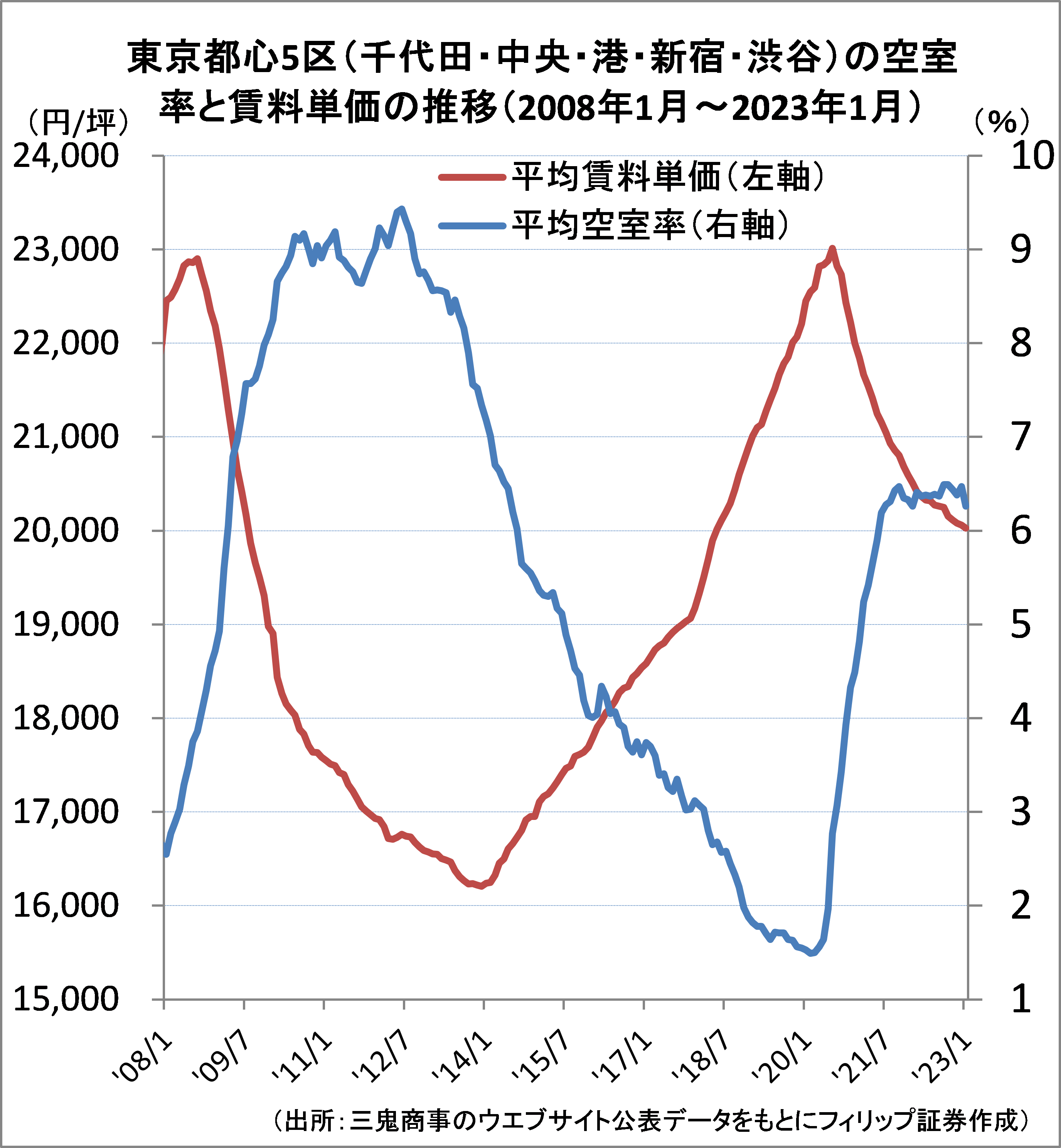

オフィス仲介大手の三鬼商事が9日に発表した1月の東京都5区オフィス平均空室率は、前月比0.21ポイント低下の6.26%。年替わりの季節要因に伴う大型制約の影響もみられる模様だ。

新型コロナ感染拡大防止のためのオフィス離れの動きが続くなか不動産業界では「2023年問題」が取り沙汰されている。23年には「虎ノ門・麻布台プロジェクト」など大規模オフィスを備えたビルが相次ぎ竣工を迎える予定。大量供給で空室となることを避けるため賃料を下げてテナントを確保しようとする動きもあり、東京都5区オフィス平均賃料は20年6月からの右肩下がりが続く。25年は品川駅周辺でも大量供給が予定される。内部留保が潤沢なオフィス系のJ-REIT銘柄は割安な価格で投資できる好機の面もあろう。

【「オフィス2023年問題」とREIT指数~大規模オフィス供給過剰懸念が好機も】

■銘柄ピックアップ

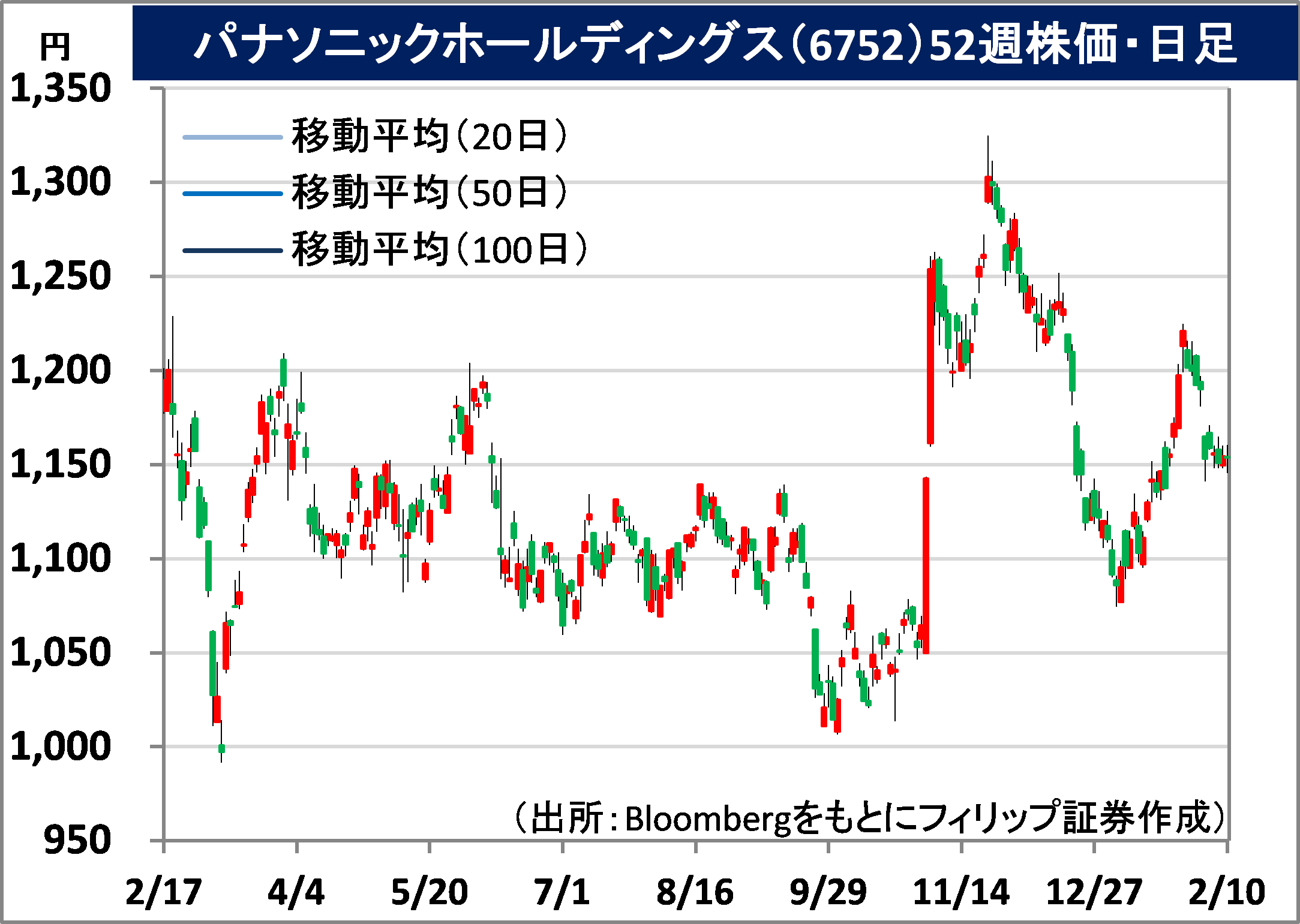

パナソニックホールディングス(6752)

1154 円(2/10終値)

・1935年設立の総合電機メーカー。家電、FA機器、情報通信機器や住設機器などの生産、販売やサービスの提供を行う。リチウムイオン電池、デバイスなどとともに拡大する車載事業へ重点注力。

・2/2発表の2023/3期9M(4-12月)は、売上高が前年同期比14.8%増の6兆2245億円、営業利益が同14.6%減の2342.20億円。3Q(10-12月)は同14%増収、同16%営業増益。3Qのセグメント別売上高はオートモーティブが同27%増、テスラ向け車載電池事業などを行うエナジーが同26%増。

・通期会社計画を下方修正。売上高は前期比11.0%増の8兆2000億円で据え置きも、中国市況(ICT等)の悪化を受けて営業利益を同21.7%減の2800億円(従来計画3200億円)とした。昨年8月成立・12月末から施行の米インフレ抑制法の税控除は、テスラ向け稼働中の米ネバダ工場と24年度稼働予定のカンザス州新工場が対象となる見通しも細則未公表のため業績予想に織り込めず。

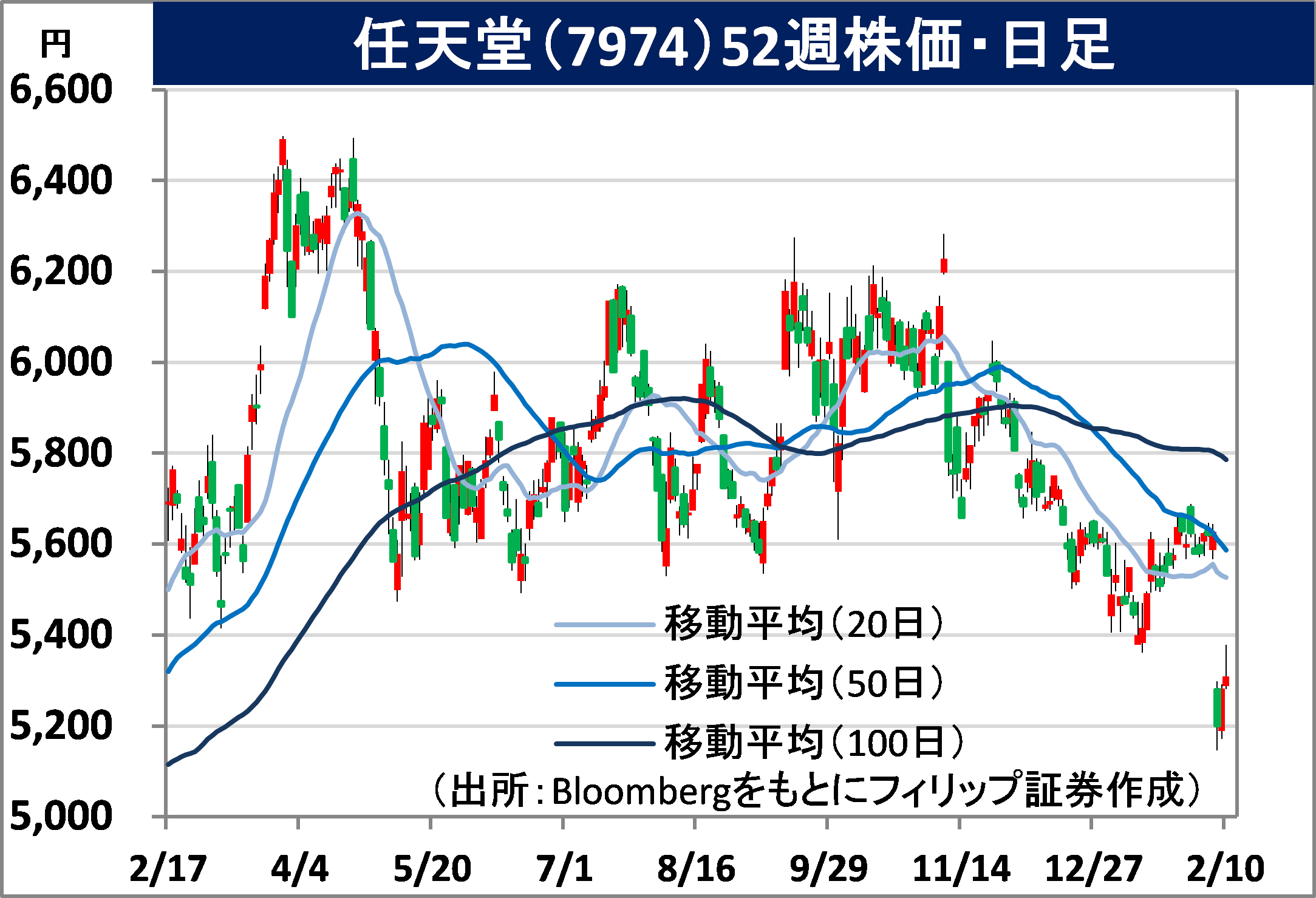

任天堂(7974)

5307 円(2/10終値)

・1889年に花札製造で創業後、1947年にかるた・トランプ類の製造・販売で発足。コンピューター利用の「ゲーム専用機」を主な製品とする。株式会社ポケモンは持株比率32%の持分法適用会社。

・2/7発表の2023/3期9M(4‐12月)は、売上高が前年同期比1.9%減の1兆2951億円、営業利益が同13.1%減の4105億円。年末商戦が集中する3Q(10-12月)は、売上高が同8.3%減、営業利益が同24.7%減。「Switch」ハード機は累計販売台数1億2555万台に達し、販売数量が伸び悩んだ。

・通期会社計画を下方修正。売上高を前期比5.6%減の1兆6000億円(従来計画1兆6500億円)、営業利益を同19.0%減の4800億円(同5000億円)とした。年間配当は同44円減配の159円。ハード機販売数量減もソフト販売本数増が期待される。2/17、ユニバーサル・スタジオ・ハリウッドに「Super Nintendo World」オープン、4月「ザ・スーパーマリオブラザース・ムービー」世界公開。新境地開拓が進もう。

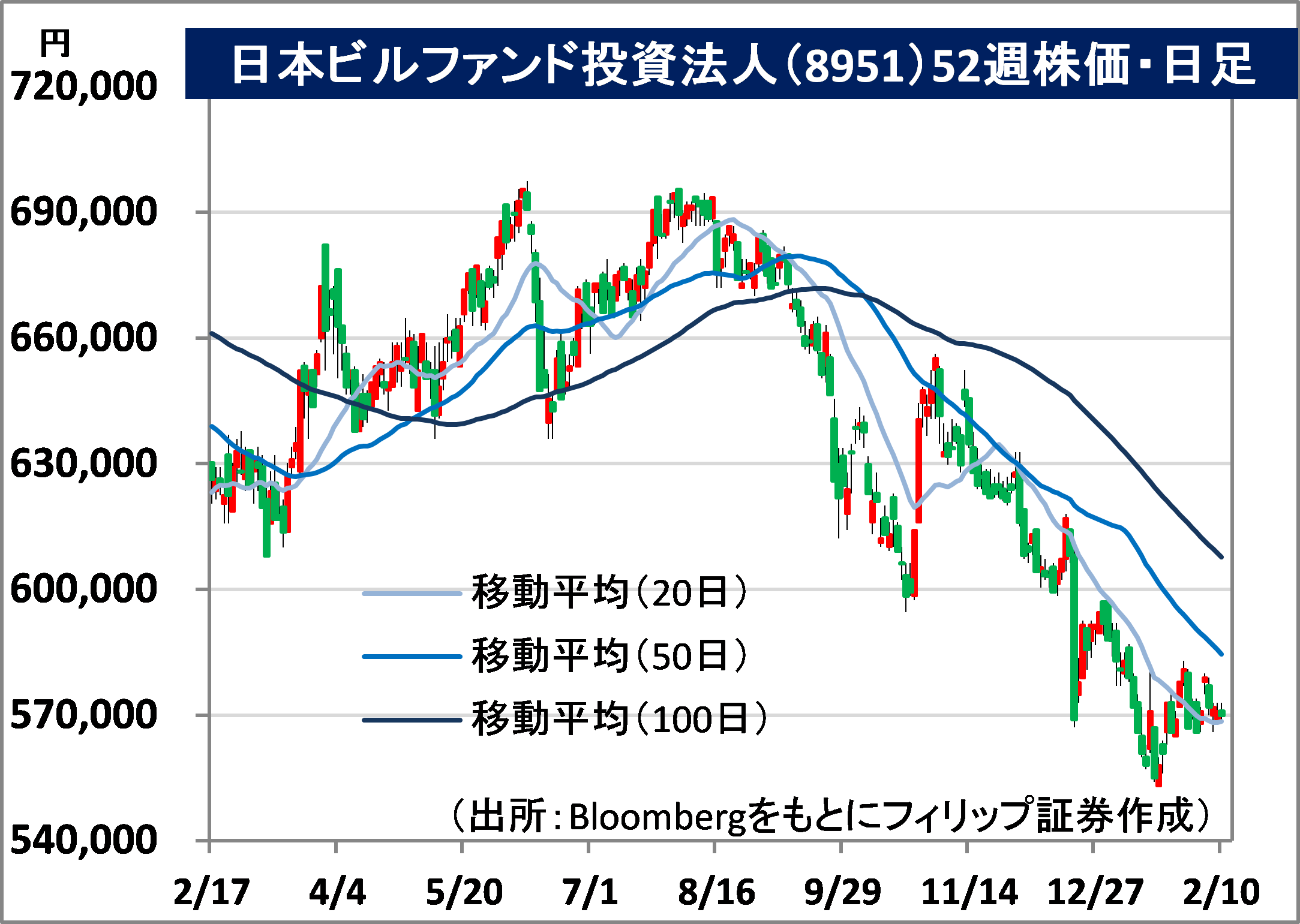

日本ビルファンド投資法人(8951)

570,000 円(2/10終値)

・三井不動産(8801)を主要スポンサーとするオフィスビル特化型J-REIT。2001年上場のJ-REIT最古参銘柄の一つで資産規模1兆円を果たした最初の銘柄。1月末現在物件取得額計1兆4259億円。

・8/15発表の2022/6期(1-6月)は、営業収益が前期(2021/12期)比3.7%増の522.15億円、営業利益が同16.5%増の268.06億円、1口当たり分配金が同13.7%増の13,476円。保有物件数は同横ばい(73件)も、期末ポートフォリオ全体稼働率が同0.2%ポイント上昇、テナント総数が同2.2%増。

・2022/12期(7-12月)会社計画は、大口テナント退去の影響から営業収益が前期(2022/6期)比9.4%減の473億円、営業利益が同20%減の214億円、1口当たり分配金が同16.3%減の11,500円。2023/6期(1-6月)も減収減益予想も、1口当たり分配金は11,500円。9日終値での2023/6期までの会社予想年分配金利回りが4.03%。同社は物件売却益を継続的に内部留保に回す点に特徴。

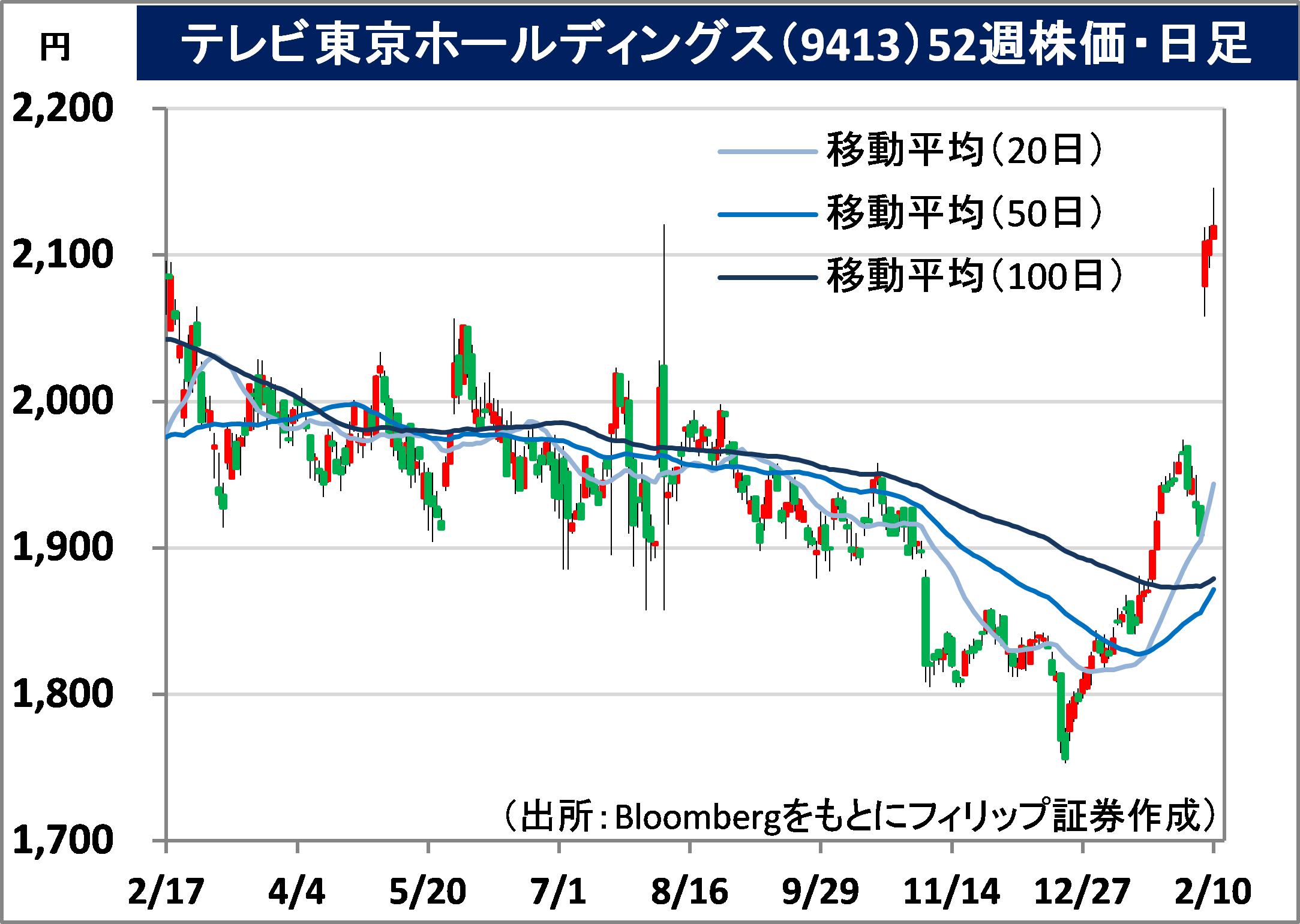

テレビ東京ホールディングス(9413)

2120 円(2/10終値)

・2010年にテレビ東京他の経営統合により設立。地上波放送(地上波放送・番組販売・ライツ)、放送周辺(番組制作・通信販売・CS放送・音楽出版)、BS放送、コミュニケーションの4事業を営む。

・2/7発表の2023/3期9M(4‐12月)は、売上高が前年同期比0.8%増の1107億円、営業利益が同6.3%増の81億円。3Q(10-12月)は、同1.1%増収、同8.2%営業増益。アニメや配信ビジネス、イベントなどコンテンツ活用による非広告収入のライツ事業が9Mで同26%増収、3Qで同31%増収。

・通期会社計画を上方修正。売上高が前期比1.3%増の1500億円で据え置きも営業利益を同1.3%増の87億円(同83億円)、年間普通配当金を同10円増配の70円(同60円)とした。更に、自社株買いの取得枠も拡大。9日終値での同社株PBR(株価純資産倍率)は0.63倍。コンテンツに係る権利・ライセンスの潜在的資産価値が市場で評価されればPBR1.0倍割れからの脱却余地もあろう。

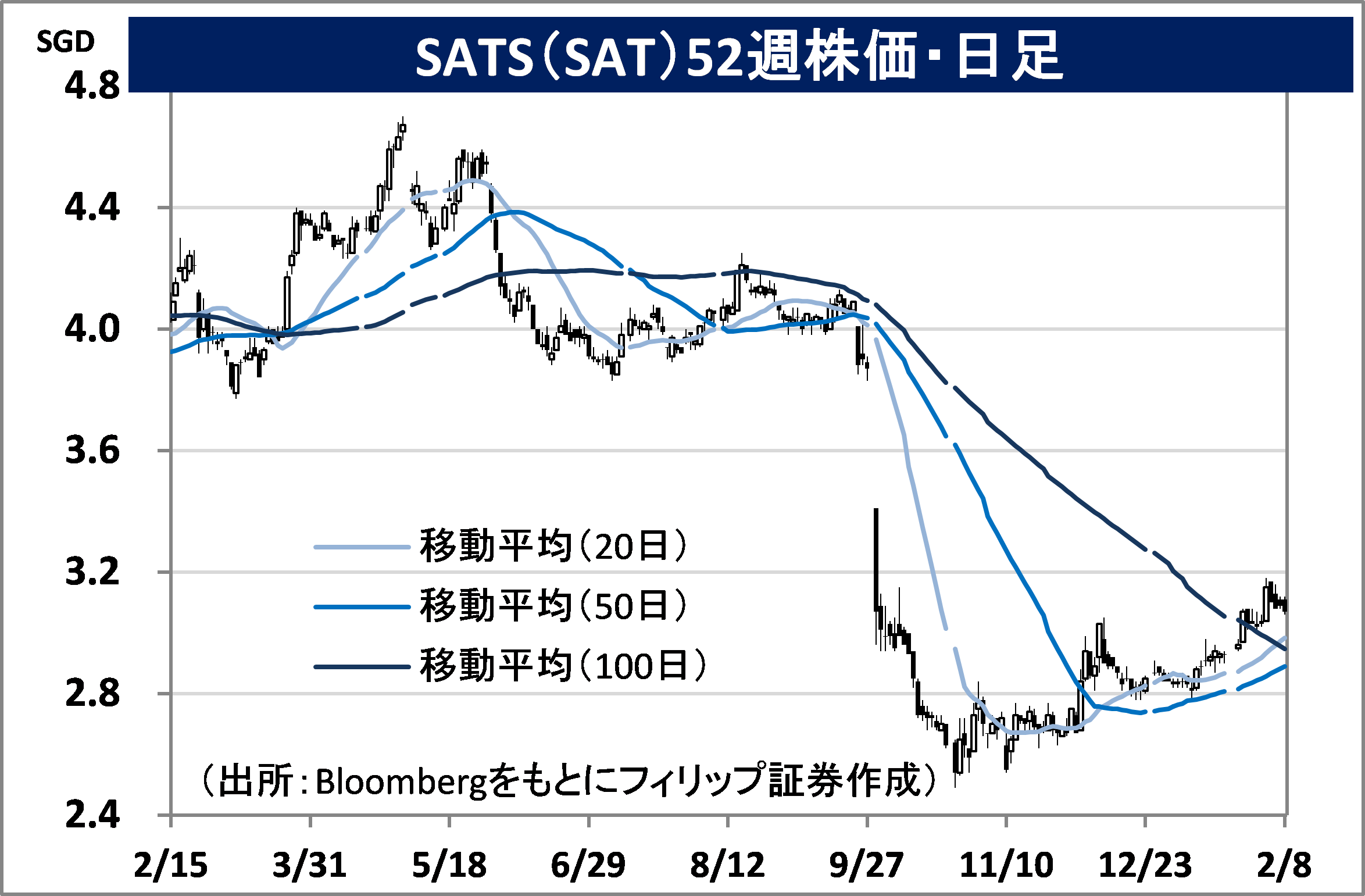

エスエーティーエスリミテッド(SATS)

市場:シンガポール 3.04 SGD (2/9終値)

・1972年にシンガポール航空の子会社として設立された空港運営サービス会社。主にシンガポールのチャンギ国際空港で、フード・ソリューション事業とゲートウェイサービス事業を営む。

・11/9発表の2023/3期1H(4-9月)は、売上高が前年同期比41.3%増の8.04億SGD、営業利益が前年同期の4.0百万SGDから▲42.3百万SGDへ赤字転落。新型コロナ禍前水準比では発着便数、旅客数とも6割前後まで回復も、政府支援金の減少や支出増、子会社AAT統合買収費用が嵩んだ。

・同社は欧州拠点で欧米市場に強く20ヵ国以上で事業を展開する航空貨物大手ワールドワイド・フライト・サービス(WFS)を11.87億EURで今年3月までに買収完了予定。株主割当増資による資金調達が嫌気されて株価が昨年10月に大幅下落したものの、買収後の売上構成比は、従来のシンガポール85%から、米州大陸30%、欧州・中東・アフリカが25%へと抜本的に変わる見通しだ。

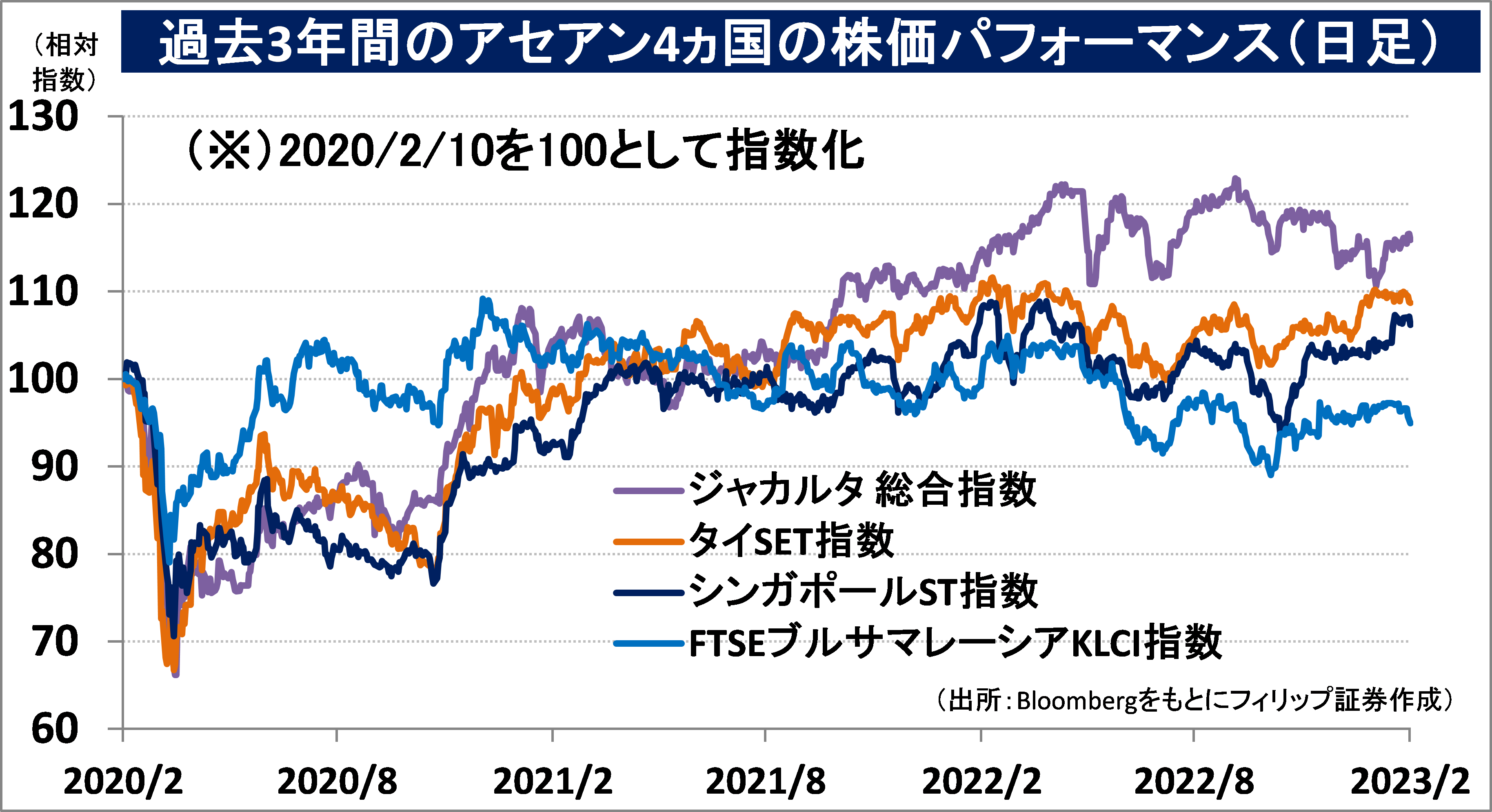

■アセアン株式ウィークリーストラテジー

(2/13号「シンガポール企業の海外企業買収」)

空港運営会社のエスエーティーエスリミテッド(SATS)や郵便・物流会社のシンガポール・ポスト(SPOS)のように、シンガポール企業の中には海外企業の買収によって地域ごとの売上構成比を抜本的に変えて企業変身を遂げる実例がみられる。シンガポール・ポストは21年12月に豪州の物流大手フリート・マネジメント・ホールディングス(FMH)買収を完了し、2023/3期1Hで豪州のロジスティクス事業の全体売上構成比が42%に達している。

企業の抜本変革に関して両社に共通する点は、筆頭株主が政府系投資会社のテマセク・ホールディングスであることが挙げられる。次に、シンガポール取引所(SGX)に四半期決算義務がないことから、中長期的経営戦略の下で抜本変革を行いやすいことも背景として挙げられるだろう。

- 上場有価証券等のお取引の手数料は、国内株式の場合は約定代金に対して上限1.265%(消費税込)(ただし、最低手数料2,200円(消費税込))、外国株式の場合は円換算後の現地約定代金(円換算後の現地約定代金とは、現地における約定代金を当社が定める適用為替レートにより円に換算した金額をいいます。)の最大1.650%(消費税込)(ただし、対面または電話でのお取引の場合、3,300円に満たない場合は3,300円)となります。

- 上場有価証券等は、株式市況、金利水準等の変動による市場リスク、発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合の信用リスク、外国証券である場合には為替変動リスク等により損失が生じるおそれがあります。また新株予約権等が付された金融商品については、これらの権利を行使できる期間の制限等があります。

- 国内の取引所金融商品市場もしくは店頭売買有価証券市場への上場が行われず、また国内において公募、売出しが行われていない外国株式等については、我が国の金融商品取引法に基づいた発行者による企業内容の開示は行われていません。

- 金融商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、お取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書又はお客様向け資料をよくお読みください。

【免責事項】

- この資料は、フィリップ証券株式会社(以下、「フィリップ証券」といいます。)が作成したものです。

- 実際の投資にあたっては、お客様ご自身の責任と判断において行うようお願いいたします。

- この資料に記載する情報は、フィリップ証券の内部で作成したか、フィリップ証券が正確且つ信頼しうると判断した情報源から入手しておりますが、その正確性又は完全性を保証したものではありません。当該情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。この資料に記載する内容は将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。

- この資料を入手された方は、フィリップ証券の事前の同意なく、全体または一部を複製したり、他に配布したりしないようお願いいたします。

アナリストのご紹介 フィリップ証券リサーチ部

笹木 和弘

笹木 和弘

フィリップ証券株式会社:リサーチ部長

証券会社にて、営業、トレーディング業務、海外市場に直結した先物取引や外国株取引のシステム開発・運営などに従事。その後は個人投資家や投資セミナー講師として活躍。2019年1月にフィリップ証券入社後は、米国・アセアン・日本市場にまたがり、ストラテジーからマクロ経済、個別銘柄、コモディティまで多岐にわたる分野でのレポート執筆などに精力的に従事。公益社団法人 日本証券アナリスト協会検定会員、国際公認投資アナリスト(CIIA®)。