投資戦略ウィークリー 2023年1月23日号(2023年1月20日作成)】”4つの維持と1つの拡充、中国リベンジ消費、倉庫株”

■4つの維持と1つの拡充、中国リベンジ消費、倉庫株

- 18日発表の日銀金融政策決定会合で大規模金融緩和の継続が決定された。主な内容は「4つの維持」と「1つの拡充」だ。

- 「4つの維持」とは、①長期金利の上限を5%程度とする長短金利操作、②短期金利をマイナス0.1%とするマイナス金利政策、③年12兆円を上限とする上場投資信託(ETF)や年1800億円を上限とする不動産投資信託(REIT)の買い入れ方針、④金融政策の先行きを前もって示す「フォワードガイダンス」である。「1つの拡充」とは「共通担保資金オペ」の拡充。同制度に関し、「固定金利方式」では金利を0%から貸付ごとに決定する方式へ変更し、「金利入札方式」では期限の上限を1年から10年に延長した。本来は返済までの期間が短い資金を供給して短期金利を押し下げる手段だったのを長期金利低下を促す手段へと改変・機能変更した模様。

- 日銀正副総裁人事案は2月10日を軸に国会に提示する方向で調整中と報道されている、黒田総裁の任期中の金融政策決定会合は3月9・10日の1回を残すのみとなった。銀行の3月決算を控えていることから少なくとも3月末までは現行の枠組みが維持される可能性が高いと思われる。海外市場でインフレ伸び率ピークアウトが続く中では、マイナス金利の解除および長期金利の変動幅上限引き上げ・撤廃は、新総裁の下で政府・日銀共同声明(アコード)の見直しが行われた後でも遅くはないといったところだろう。

- 中国政府が「ゼロコロナ」政策を事実上終了したことを受け、経済活動の再開に伴うリベンジ消費が一気に表面化するとの期待から、欧州株の中でもルイ・ヴィトンやグッチ、エルメス、カルティエなど中国市場依存度が高い高級ブランド保有銘柄が上昇している。一方、高級ブランドに係るラグジュアリー株はGDP成長率が高くない中で株価上昇の持続力に欠ける懸念も残る。日本株の中でも中国市場での売上構成比が高く、かつ、生活に密着した消費に強い銘柄のほうが株価上昇の持続力が優る可能性もあろう。

- 来年4月からトラック運転手に対する時間外労働規制が強化されることに伴い、物流業界では「2024年問題」と呼んで運転手不足による輸送量減少が懸念されている。国の検討会が17日、荷主側の企業にも法律上の規定を設けて物流効率化に取り込むことを盛り込んだ中間報告案を了承。物流効率化のためには、常時トラックで巡回することでより多くの荷主からの混載による積載効率を高めたり、出荷先の近くに物流拠点を配置して倉庫業務を行うなど陸上運送と倉庫を活用した総合的な物流ソリューションが求められる。陸上運送機能を持つ倉庫株は有望とみられる。(笹木)

1/23号では、セブン&アイ・ホールディングス(3382)、サイゼリヤ(7581)、ユニ・チャーム(8113)、住友倉庫(9303)、タイ・ビバレッジ(THBEV)を取り上げた。

■主な企業決算の予定

- 1月23日(月): PLANT、(米)ベーカー・ヒューズ

- 1月24日(火): ディスコ、日本電産、オービック、ニデックオーケーケー、オービックビジネスコンサルタント、(米)テキサス・インスツルメンツ、マイクロソフト、キャピタル・ワン・ファイナンシャル、ユニオン・パシフィック、ベライゾン・コミュニケーションズ、ジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J)、ゼネラル・エレ、トリック(GE)、3M、ダナハー、レイセオン・テクノロジーズ、パッカー、ロッキード・マーチン、インテュイティブサージカル

- 1月25日(水): SBテクノロジー、インソース、サイバーエージェント、ジャフコグループ、ヤマト、信越ポリマー、日置電機、富士通ゼネラル、(米)IBM、CSX、テスラ、ラムリサーチ、オートマチック・データ・プロセシング(ADP)、ゼネラル・ダイナミクス、AT&T、アボットラボラトリーズ、ボーイング、USバンコープ、ネクステラ・エナジー、ASMLホールディング

- 1月26日(木):アサックス、アツギ、エイトレッド、エスリード、カワチ薬品、キムラユニティー、ゴールドクレスト、ペガサスミシン製造、極東証券、空港施設、月島機械、小糸製作所、松井証券、信越化学工業、積水樹脂、第一工業製薬、東邦チタニウム、日東電工、富士電機、北海道電力、未来工業、野村不動産HD、(米)ビザ、インテル、KLA、ダウ、コムキャスト、マスターカード、エクセル・エナジー

- 1月27日(金):KOA、SGHD、SHOEI、SMK、アイザワ証券グループ、アイネス、アルゴグラフィックス、イントラスト、エレマテック、カナレ電気、キヤノンマーケティングジャパン、キヤノン電子、タカキタ、ファナック、フジッコ、ブルドックソース、プレステージ・インターナショナル、ホクシン、ホクシン、マースグループHD、ミスミグループ本社、モーニングスター、モバイルファクトリー、阿波銀行、京阪神ビルディング、兼松エレクトロニクス、元気寿司、三晃金属工業、三谷産業、四国化成HD、滋賀銀行、七十七銀行、杉本商事、清水銀行、第四北越フィナンシャルグルー、蝶理、鳥取銀行、椿本興業、都築電気、東邦瓦斯、日本M&Aセンターホールディ、日本エスコン、日本航空電子工業、日本高純度化学、日本車輌製造、日本精線、日立建機、北陸電気工事、北國フィナンシャルホールディ、明治海運、(米)アメリカン・エキスプレス、チャーター・コミュニケーションズ、コルゲート・パルモリーブ、シェブロン

■主要イベントの予定

- 1月23日(月)

・通常国会召集・衆院本会議で岸田首相の施政方針演説など政府4演説、日銀金融政策決定会合議事要旨(12月19・20日分)、日銀主要銀行貸出動向アンケート調査(1月)

・ECB総裁・講演、EU外相理事会、中国市場休場(春節)・30日に取引再開

・米景気先行指標総合指数 (12月)、ユーロ圏消費者信頼感指数 (1月)

- 1月24日(火)

・じぶん銀行日本サービス業・複合・製造業PMI (1月)、日銀営業毎旬報告(1月20日現在)、日銀の基調的なインフレ率を捕捉するための指標、全国百貨店売上高 (12月)、東京地区百貨店売上高(12月)

・ハンガリー中銀・政策金利発表、米アカデミー賞ノミネート発表、ラテンアメリカ・カリブ諸国共同体(CELAC)首脳会議(ブエノスアイレス)

・S&Pグローバル米製造業・サービス業・総合PMI(1月)、S&Pグローバル・ユーロ圏製造業・サービス業・総合PMI(1月)

- 1月25日(水)

・半導体の部品や材料の開発・実装展「ネプコンジャパン」が東京ビッグサイトで開幕、景気一致指数(11月)、景気先行CI指数(11月)、月例経済報告(1月)

・タイ中銀政策金利発表、独IFO企業景況感指数 (1月)、豪CPI(4Q)

- 1月26日(木)

・テクノロジーズが東証グロースに新規上場、日銀金融政策決定会合における主な意見(1月17・18日分)、企業向けサービス価格指数(12月)、対外・対内証券投資 (1月15-21日)、首都圏新築分譲マンション(12月)、工作機械受注(前年比) (12月)

・南ア中銀政策金利発表、米耐久財受注 (12月)、米GDP・速報値(4Q)、米卸売在庫(12月)、米新規失業保険申請件数(1月21日終了週)、米新築住宅販売件数 (12月)、韓国GDP(4Q)・フィリピンGDP(4Q)

- 1月27日(金)

・東京CPI(1月)

・米個人支出(12月、米個人所得 (12月)、米ミシガン大学消費者マインド指数 (1月)、米中古住宅販売成約指数(12月)、ユーロ圏マネーサプライ(12月)

(Bloombergをもとにフィリップ証券作成)

本レポートは当社が取り扱っていない銘柄を含んでいます。

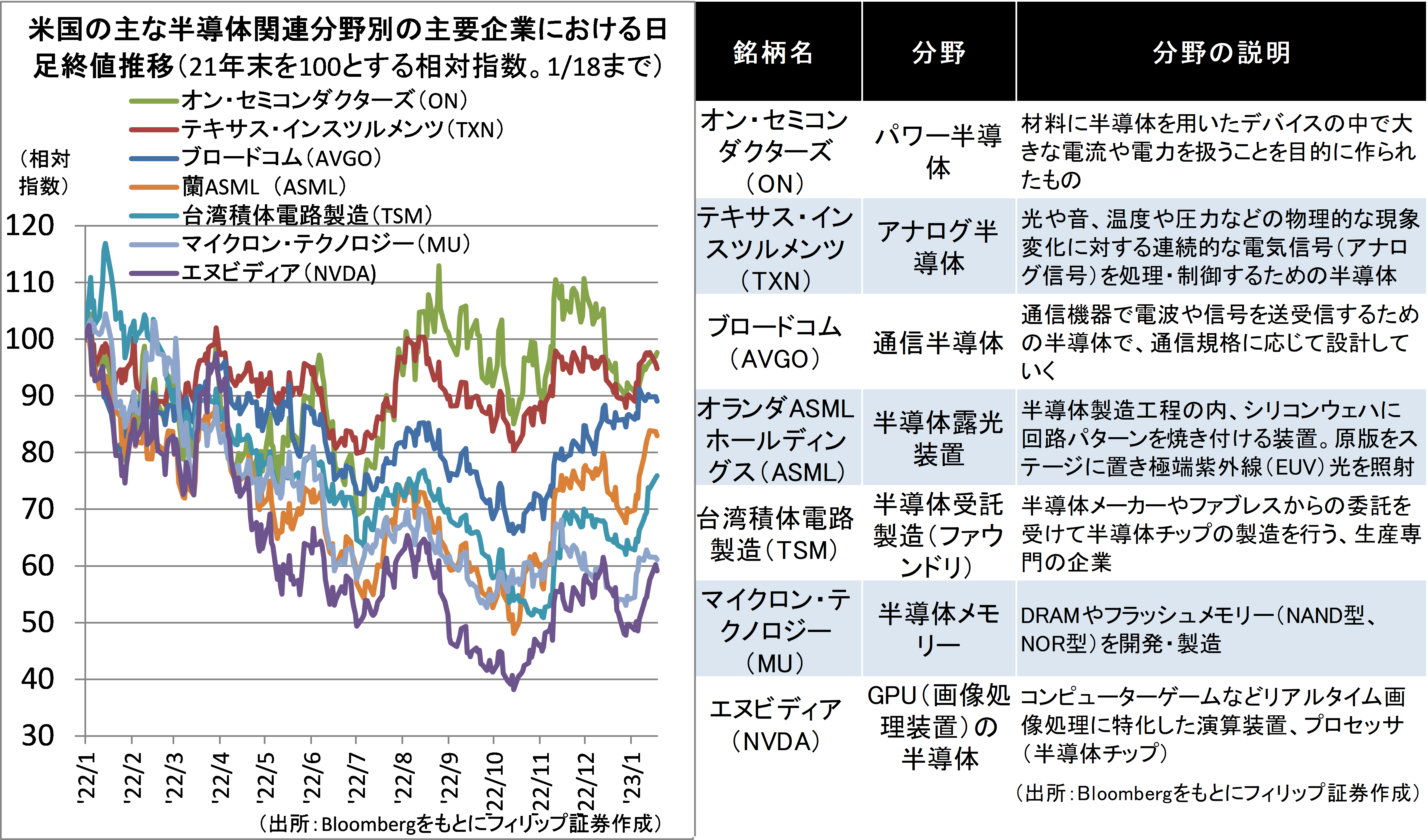

■半導体関連銘柄のセグメント化

パソコンやスマホの需要鈍化に伴い、マイクロン・テクノロジー(MU)のような半導体メモリー、およびエヌビディア(NVDA)のような半導体チップメーカーは在庫増加を発表し始め、株価も伸び悩んでいる。その一方、エネルギー問題の深刻化を背景に電力制御を効率化するパワー半導体のオン・セミコンダクターズ(ON)、IoTセンサーの普及に伴って物理世界の様々なアナログ情報をデジタル信号に変換するアナログ半導体のテキサス・インスツルメンツ(TXN)、およびそのデジタル信号をデータセンターや基地局などでの通信機器を通じてクラウドシステム等と送受信する通信半導体のブロードコム(AVGO)のような銘柄は、半導体関連銘柄の中で株価が相対的に堅調だ。半導体投資の中でどのセグメントに属するのかが重要といえよう。

【半導体関連銘柄のセグメント化~パワー半導体・アナログ半導体・通信半導体】

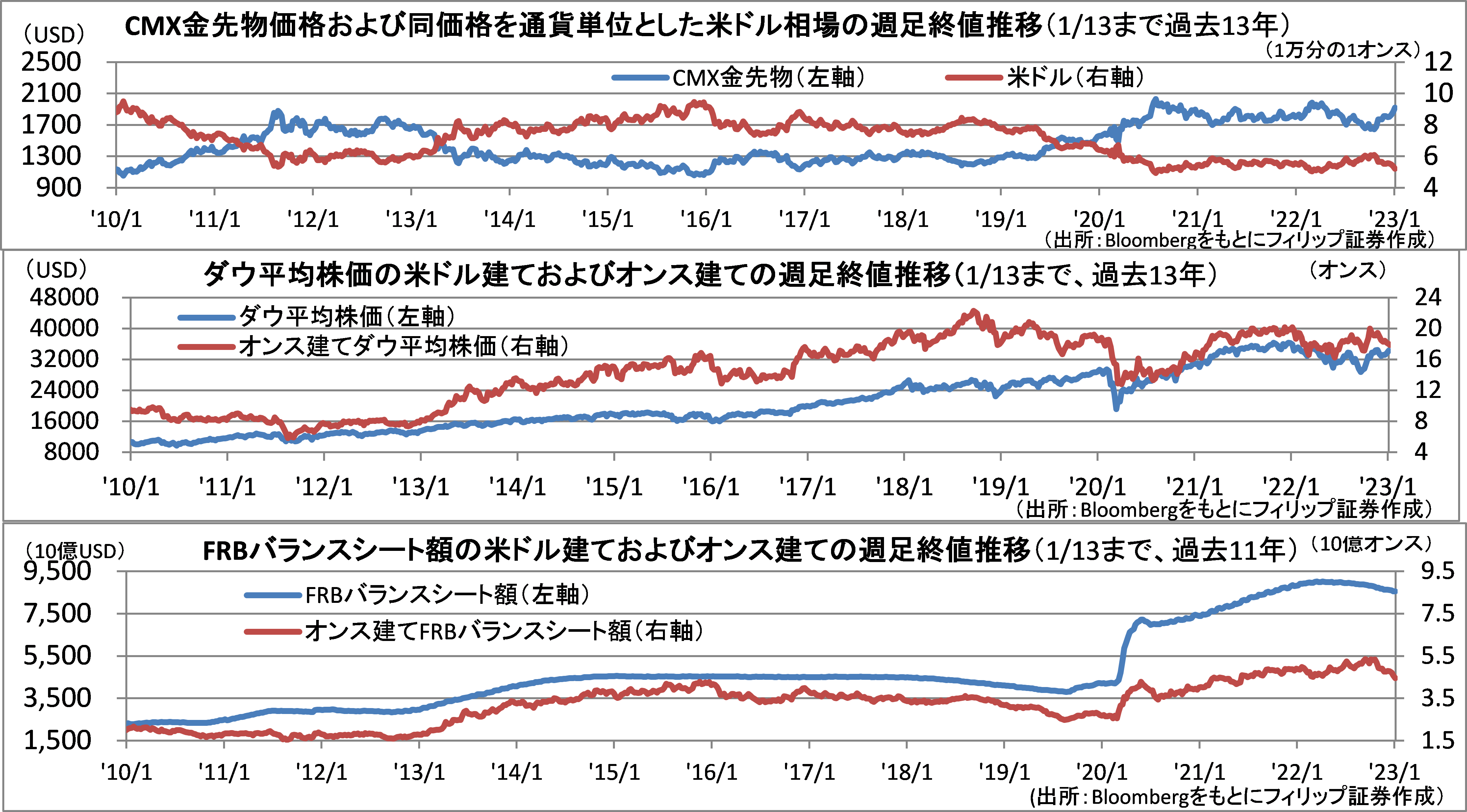

■無国籍通貨・金から見た資産価値

国家の信用力に依存しない「無国籍通貨」の金は、希少性が高く無価値にならないため世界の基軸通貨であるドルの下落局面で代替資産として買われやすい。1USDをCMX金先物価格で換算し貴金属の単位であるトロイオンス(オンス)を通貨単位として各種の資産価値の推移を見ると、米ドルは2015年後半からの下落傾向からここ数年は横ばい傾向にある。

ダウ平均株価は22年1月に史上最高値を付けたが、オンス単位では18年9月に最高値を付けた後で下落傾向。更に、FRBのバランスシート額も22年4月から緩やかな下落基調だが、オンス単位では22年9月が過去最高水準である。中国人民銀行をはじめ世界の中央銀行が外貨準備の金を増やす傾向にあり、オンス建て資産価値の動向も注目されよう。

【無国籍通貨・金から見た資産価値~FRBバランスシートとダウ平均株価】

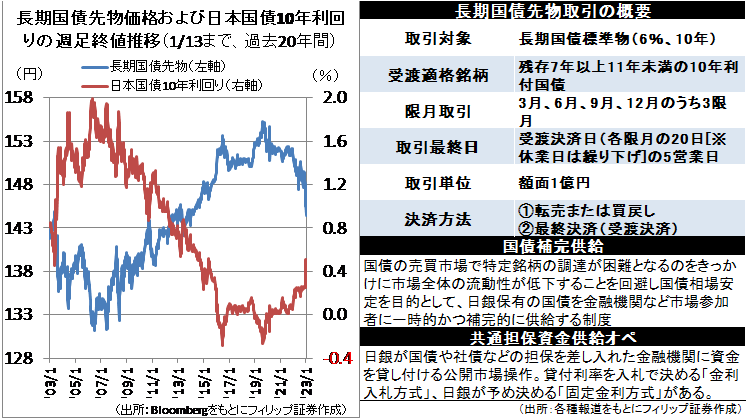

■長期国債先物と国内債券市場

18日発表の日銀政策決定会合では長期金利許容変動幅が上下0.5%に据え置かれたが、金融調節円滑化を図るため「共通担保資金供給オペ」が拡充され、固定金利方式の適用利率を従来の年ゼロ%から年限ごとに国債市場実勢を踏まえて貸付けの都度決定するとした。

日銀による国債大量買い入れに伴って金融機関同士が取引する国債の品不足が深刻化。「国債補完供給オペ」を利用している市場参加者が多いと推察され、許容限度幅を超える長期金利が発生する要因とされる。このような国債の品不足問題が最も顕在化するのは、長期国債先物の受渡決済に際し先物売り方が買い方に渡すための受渡適格銘柄を調達できない「ショート・スクィーズ」(踏み上げ)による市場の混乱の懸念だろう。

【長期国債先物と国内債券市場~先物受渡決済のショート・スクイーズが鍵】

■銘柄ピックアップ

セブン&アイ・ホールディングス(3382)

5,961 円(1/20終値)

・2005年にセブン-イレブン・ジャパン、イトーヨーカ堂、デニーズジャパンの統合で設立。国内コンビニエンスストア、海外コンビニエンスストア、スーパーストア、百貨店、金融関連ほかの事業を展開。

・1/12発表の2023/2期9M(3-11月)は、営業収益が前年同期比43.5%増の8兆8237億円、営業利益が同30.4%増の3948.73億円。21年6月に買収した米コンビニ事業「スピードウェイ」の寄与により海外コンビニエンス事業は営業収益が同2.9倍の6兆6282億円、営業利益が同2.8倍の2275億円。

・通期会社計画を上方修正。営業収益を前期比35.0%増の11兆8120億円(従来計画11兆6460億円)、営業利益を同29.0%増の5000億円(同4770億円)とした。年間配当は同3円増配の103円で据え置き。海外コンビニエンスストア事業はガソリンスタンド併設店であることからガソリン販売の採算向上が利益増に貢献。生活関連ディフェンシブに加えてエネルギー関連としても注目されよう。

サイゼリヤ(7581)

3,205 円(1/20終値)

・1973年に千葉県市川市で設立。低価格イタリアワイン&カフェンレストラン「サイゼリヤ」を直営展開。22年8月末時点で国内1069店舗、中華圏・シンガポール合計473店舗。豪州自社工場を保有。

・1/11発表の2023/8期1Q(9-11月)は、売上高が前年同期比27.0%増の431.23億円、営業利益が前年同期の▲2.19億円から16.97億円へ黒字転換。アジア事業は継続的な新規出店の寄与により売上高が同33.2%増の156.83億円、営業利益が同31.1%増の20.87億円と利益面で業績を牽引。

・通期会社計画は、売上高が前期比17.8%増の1700億円、営業利益が同17.7倍の75億円、年間配当が同横ばいの18円。1Qの日本事業は同業他社が相次いで値上げをするなか価格維持の戦略で客足が回復し、前年同期比23.7%増収、営業利益も同▲19.15億円から▲4.43億円へ赤字幅縮小。顧客に注文を紙とペンで書いてもらう手法は低コストと接客を両立させる点で効果的だろう。

ユニ・チャーム(8113)

4,788 円(1/20終値)

・1961年設立。乳幼児・大人向け紙おむつ、生理関連用品、掃除用品、ウェットティッシュや立体型マスクなど「パーソナルケア事業」、および「ペットケア事業」が主力。中国軸にアジア展開に注力。

・11/7発表の2022/12期9M(1-9月)は、売上高が前年同期比14.5%増の6545.48億円、粗利益から販管費を控除したコア営業利益が同5.9%減の916.62億円。ウェルネスケア、フェミニンケア、ベビーケア、Kireiケアの関連商品を含む「パーソナルケア」が同14%増収、「ペットケア」が同19%増収。

・通期会社計画は、売上高が前期比8.6%増の8500億円、コア営業利益が同3.7%増の1270億円、年間配当が同2円増配の38円。前期の地域別売上比率は、中国が13%、アジア(インドネシア、タイ、ベトナム、インド)が31%。中国は1/8に入国時の隔離義務を撤廃しゼロコロナ政策が事実上終了し、経済再開に舵を切った。インドも人口で中国を抜き新興国市場を牽引すると期待される。

住友倉庫(9303)

1,935 円(1/20終値)

・1899年に住友家の個人営業で倉庫業を開始。倉庫業、港湾運送業、国際輸送業および陸上運送業などの「物流事業」のほか、船舶使用の貨物運送に係る「海運事業」、「不動産事業」を営む。

・11/8発表の2023/3期1H(4-9月)は、営業収益が前年同期比16.8%増の1235.20億円、営業利益が同85.1%増の176.55億円。国際一貫輸送の増収、海外子会社の業績好調に加え、国内で倉庫貨物取扱いが堅調のほか海運市況も堅調だったことから、物流事業および海運事業が大幅増収。

・通期会社計画は、営業収益が前期比2.8%減の2250億円、営業利益が同7.7%減の256億円、年間配当が同3円増配の100円。同社はコア事業を物流事業と不動産事業と定め、経営資源集中から海運事業子会社Westwood Shipping Linesの全株式を譲渡。傘下に遠州トラックを擁することから運転手の働き方改革に係る「物流2024年問題」に対し陸上運送と倉庫の組合せで優位に立とう。

タイ・ビバレッジ(THBEV) 市場:シンガポール

0.70 SGD (1/19終値)

・1991年設立。タイ最大のアルコール飲料メーカーで華僑系財閥TCCグループ中核企業。タイ僧侶による宗教上のアルコール消費反対を契機に2006年シンガポール上場。チャーンビールが有名。

・11/25発表の2022/9通期は、売上高が前期比13.2%増の2723.59億THB、EBITDAが同15.7%増の539.28億THB。ビール事業はタイとベトナムの経済再開が、ノンアルコール飲料事業と食品事業は店舗での飲食再開が追い風。食品事業は売上高販管費率が同8.6ポイント低下と利益率が向上。

・ビール事業は、「ビア・サイゴン」と「サベコ333」を製造する傘下のサベコを通じたベトナム市場の成長が期待されるものの、タイが寡占市場で成長余地が乏しい。同社は健康志向の広がりの風潮も背景に食品・ノンアルコール・蒸留酒など非ビール市場への投資を強化中。日本語の「美味しい」に由来のOishiブランドの甘味緑茶やOishiグループによる日本食レストランも成長が期待される。

■アセアン株式ウィークリーストラテジー(1/23号「タイのビール市場で規制緩和の動き」

タイのビール市場は「シンハー」で知られる老舗のブンロート・ブルワリーと、「チャーン」のタイ・ビバレッジの財閥系2社が9割強のシェアを占める寡占市場であり、厳しい規制がビール市場への参入障壁となっていた。そのようななか、昨年11月に漸くクラフトビールを含む酒造の規制が緩和され、政府の省令改正により中小規模の醸造所の免許取得に関する資本金や製造量の要件が撤廃された。民主派野党の「前進党」が国会に提出していた法案は、更に踏み込んでビールが醸造所の敷地内だけで提供可能という規制も緩和する内容だったが、軍事政権の流れをくむ連立与党の反対多数で否決された。タイ・ビバレッジは、ビール事業子会社のスピンオフによるシンガポール上場を目指しているものの、不安定な市場環境の長期化を理由に上場が延期されている。

- 上場有価証券等のお取引の手数料は、国内株式の場合は約定代金に対して上限1.265%(消費税込)(ただし、最低手数料2,200円(消費税込))、外国株式の場合は円換算後の現地約定代金(円換算後の現地約定代金とは、現地における約定代金を当社が定める適用為替レートにより円に換算した金額をいいます。)の最大1.650%(消費税込)(ただし、対面または電話でのお取引の場合、3,300円に満たない場合は3,300円)となります。

- 上場有価証券等は、株式市況、金利水準等の変動による市場リスク、発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合の信用リスク、外国証券である場合には為替変動リスク等により損失が生じるおそれがあります。また新株予約権等が付された金融商品については、これらの権利を行使できる期間の制限等があります。

- 国内の取引所金融商品市場もしくは店頭売買有価証券市場への上場が行われず、また国内において公募、売出しが行われていない外国株式等については、我が国の金融商品取引法に基づいた発行者による企業内容の開示は行われていません。

- 金融商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、お取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書又はお客様向け資料をよくお読みください。

【免責事項】

- この資料は、フィリップ証券株式会社(以下、「フィリップ証券」といいます。)が作成したものです。

- 実際の投資にあたっては、お客様ご自身の責任と判断において行うようお願いいたします。

- この資料に記載する情報は、フィリップ証券の内部で作成したか、フィリップ証券が正確且つ信頼しうると判断した情報源から入手しておりますが、その正確性又は完全性を保証したものではありません。当該情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。この資料に記載する内容は将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。

- この資料を入手された方は、フィリップ証券の事前の同意なく、全体または一部を複製したり、他に配布したりしないようお願いいたします。

アナリストのご紹介 フィリップ証券リサーチ部

笹木 和弘

笹木 和弘

フィリップ証券株式会社:リサーチ部長

証券会社にて、営業、トレーディング業務、海外市場に直結した先物取引や外国株取引のシステム開発・運営などに従事。その後は個人投資家や投資セミナー講師として活躍。2019年1月にフィリップ証券入社後は、米国・アセアン・日本市場にまたがり、ストラテジーからマクロ経済、個別銘柄、コモディティまで多岐にわたる分野でのレポート執筆などに精力的に従事。公益社団法人 日本証券アナリスト協会検定会員、国際公認投資アナリスト(CIIA®)。