投資戦略ウィークリー 2022年12月26日号(2022年12月23日作成)】”日銀の金融緩和修正で銀行株が主役となるのか?”

■日銀の金融緩和修正で銀行株が主役となるのか?

- 日本銀行は19-20日に開いた金融政策決定会合で、従来25%程度としてきた長期金利の変動許容幅を0.5%に拡大する大規模緩和を修正する方針を決めた。変動幅の拡大は21年3月に0.2%から0.25%に引き上げられて以来だ。長期金利の変動許容幅設定は、16年9月に「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」として導入され、同時に、2%インフレが実績値で数ヵ月にわたって達成できたとしても金融緩和を継続し、ある程度のインフレ率上振れを許容するとした「オーバーシュート型コミットメント」といった政策枠組みも導入されていた。更に遡ること16年1月、金融機関が保有する日本銀行当座預金の一部に▲0.1%のマイナス金利を適用する「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」が導入されていた。

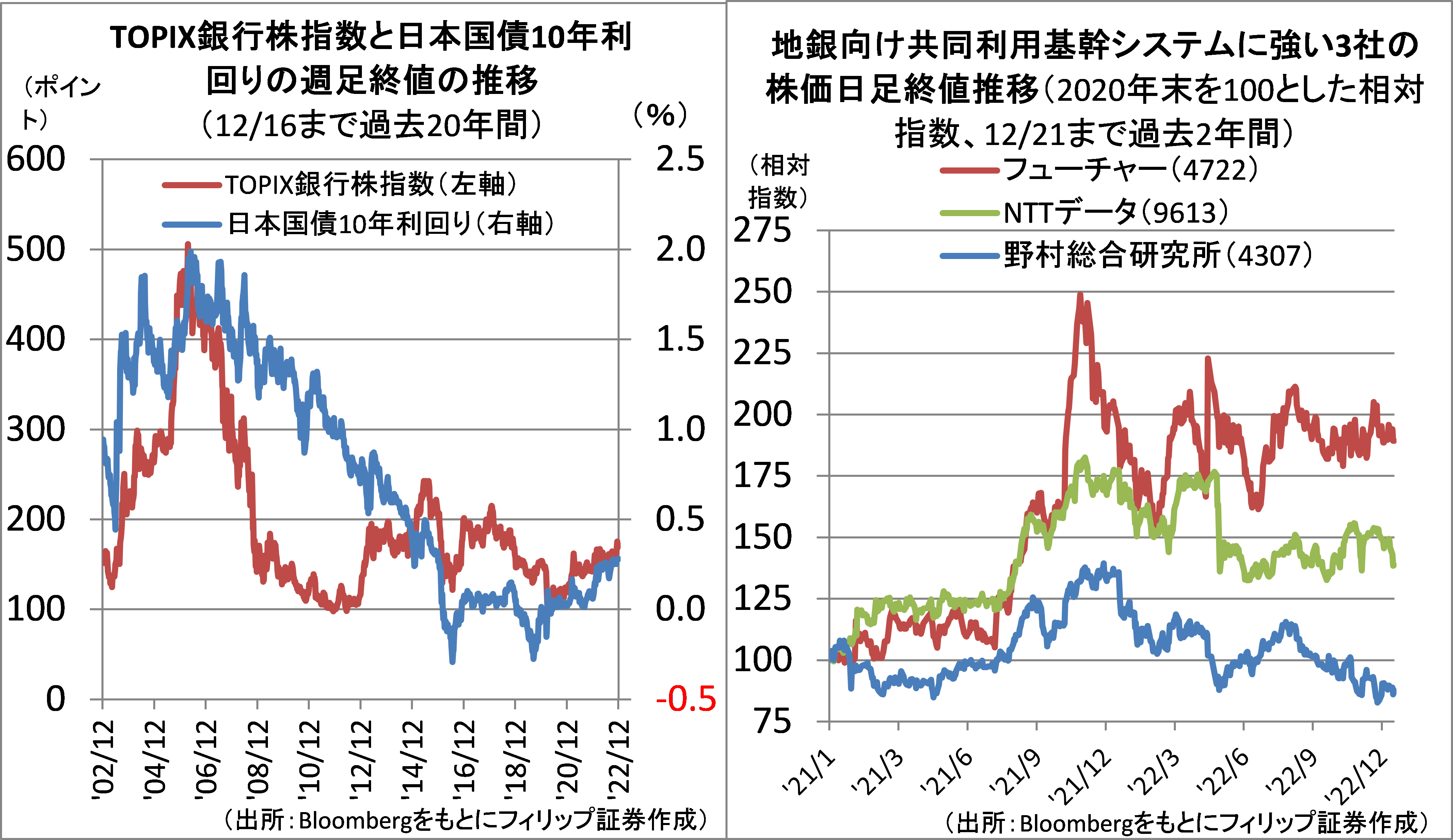

- 短期金利が据え置かれた上で長期金利が上昇すれば、預貸の利ざやが拡大する金融機関の収益に直結し、保険会社の資産運用利回りも改善が見込まれる。実際にTOPIX銀行株指数と日本国債10年利回りの推移には、後述の「長期金利と銀行株、地銀システム」で示されているように相関性がみられる。向こう10年の期待インフレ率を表す10年ブレークイーブン・インフレ率も今年4月以降、概ね8~1.0%の範囲で推移しており、0.5%は実力としての水準を下回っている可能性が高い。今後の長期金利変動許容幅拡大、更には日銀新総裁就任後の早期撤廃も視野に入れるべきだろう。本来、中央銀行が直接コントロールできる短期の政策金利とは異なり、長期金利は債券市場の需給を反映すべきものとされている。債券市場が本来の機能を取り戻した場合、長期金利の更なる上昇と、金融機関収益の拡大可能性が考えられよう。

- 金融機関の収益拡大によって貸出に対するリスク許容度が高まれば、与信拡大を通じて設備投資が伸びる可能性もある。現在の欧米市場のように長期の金利が短期を下回る「逆イールド」が景気後退のサインと言われるのとは対照的に、日本では長期の金利が短期を上回る際の格差である「長短順イールド」が拡大中であり、景気拡大に繋がるとの期待も高まろう。ただ、日本の長期金利上昇は為替市場の円高へ反映される可能性が高い。2003年から06年までの長期金利上昇時にも、ドル円相場は03年初の1ドル120円台から04年末にかけて101円台まで円高ドル安が進んだ。

- 「物流の2024年問題」期限(2024年4月1日)に関連して、輸送能力不足への対応はドローンによる無人配達のほか、自動運転にも期待がかかる。走行ルートなど特定条件下での完全自動運転である「レベル4」の運行許可は来年4/1に解禁の予定だ。(笹木)

- 12/26号ではアイサンテクノロジー(4667)、フューチャー(4722)、中部鋼板(5461)、かんぽ生命保険(7181)、インド・セメント・トゥンガル・プラカルサ(INTP)を取り上げた。

■主な企業決算の予定

- 12月26日(月): しまむら、象印マホービン、壱番屋、髙島屋、あさひ

- 12月27日(火): TAKARA & COMPAN、ピックルスHD、三陽商会、オークワ、三益半導体工業、ミタチ産業、スギHD、平和堂、ハローズ、J.フロント リテイリング

- 12月28日(水):ERIHD、ウェザーニューズ、ケーヨー、クスリのアオキHD、DCMHD、マルマエ

- 12月29日(木):ファーマライズHD、アダストリア

- 1月5日(木): ダイセキ環境ソリューション、ダイセキ、ネクステージ、カネコ種苗、サンエー、(米)ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス

- 1月6日(金): ヤマシタヘルスケアHD、ヨンドシーHD、良品計画、アークス、ハイデイ日高、日本BS放送、ハニーズHD、薬王堂HD、エスクロー・エージェント・ジャパン

■主要イベントの予定

- 12月26日(月)

・アルファパーチェスとダイワ通信が東証スタンダードに新規上場、黒田日銀総裁が日本経団連審議員会で講演、 企業向けサービス価格指数 前年比(11月)

・米欧市場など休場

- 12月27日(火)

・ELEMENTSとBTMが東証グロースに新規上場、 完全失業率 ・有効求人倍率 (11月)、小売売上高(11月)、百貨店・スーパー売上高(11月)、日銀・基調的なインフレ率を捕捉するための指標、住宅着工件数・戸数(11月)

・英国・香港休場、ロシアと中国の東シナ海での海軍演習最終日、米主要20都市住宅価格指数(10月)、米FHFA住宅価格指数(10月)、中国工業利益(11月)

- 12月28日(水)

・日銀金融政策決定会合における主な意見(12月19・20日分)、 鉱工業生産(11月)

・米中古住宅販売成約指数 (11月)

- 12月29日(木)

・スマサポが東証グロースに新規上場

・ECB経済報告、米新規失業保険申請件数(24日終了週)、ユーロ圏マネーサプライ(11月)

- 12月30日(金)・31日(土)

・大納会・日本取引所グループの清田CEOがあいさつ、外国為替平衡操作の実施状況(11月29日-12月28日)

・ 米債券市場・短縮取引、 露GDP (3Q) 、中国製造業・非製造業PMI(12月)

- 1月1日(日)

・クロアチアが単一通貨ユーロ導入、スウェーデンが2023年上期のEU議長国に就任、スウェーデン中銀総裁にエリック・テデーン氏が就任、ブラジル新大統領就任、独アディダス、ビヨン・グルデン氏が最高経営責任者(CEO)に就任

- 1月2日(月)

・米英市場など休場、地域的な包括的経済連携(RCEP)協定・インドネシアについても発効、S&Pグローバル・ユーロ圏製造業PMI (12月)、中国財新製造業PMI (12月)

- 1月3日(火)

・米第118議会開会、 S&Pグローバル米製造業PMI(12月)、米建設支出(11月)、独失業率(12月)、 独CPI (12月)

- 1月4日(水)

・大発会・日本取引所グループの清田CEOがあいさつ、日証協など業界諸団体共催の新年名刺交換会、対外・対内証券投資(12月18日- 24日)、auじぶん銀行日本製造業PMI (12月)、自動車販売台数(12月)

・米FOMC議事要旨 (12月13、14日開催分)、ポーランド中銀が政策金利発表

・米自動車販売(12月)、米求人件数(11月)、米ISM製造業景況指数(12月)、S&Pグローバル・ユーロ圏コンポジット・サービス業PMI(12月)、中国財新コンポジット・サービス業PMI(12月)

- 1月5日(木)

・経済3団体共催の新年祝賀会(都内)、自動車5団体新春賀詞交歓会、マネタリーベース(12月)、日銀営業毎旬報告(12月31日現在)、 消費者態度指数 (12月)

・家電見本市「CES」(ラスベガス、8日まで)、米ADP雇用統計 (12月)、米新規失業保険申請件数 (12月31日終了週)、米貿易収支 (11月)、S&Pグローバル米総合・サービス業PMI (12月)、ユーロ圏 PPI (11月)、中国貿易収支(12月、1月13日までに発表)

- 1月6日(金)

・実質賃金総額(11月)、毎月勤労統計-現金給与総額(11月)、auじぶん銀行日本サービス業・複合PMI(12月)、日銀・需給ギャップと潜在成長率

・米リッチモンド連銀総裁の講演、米雇用統計 (12月)、米製造業受注 (11月)、米ISM非製造業総合景況指数 (12月)、ユーロ圏景況感指数 (12月)、ユーロ圏消費者信頼感指数(12月)、ユーロ圏CPI(12月)、ユーロ圏小売売上高(11月)、独製造業受注(11月)

- 1月7日(土)

・中国外貨準備高 (12月)

(Bloombergをもとにフィリップ証券作成)

※本レポートは当社が取り扱っていない銘柄を含んでいます。

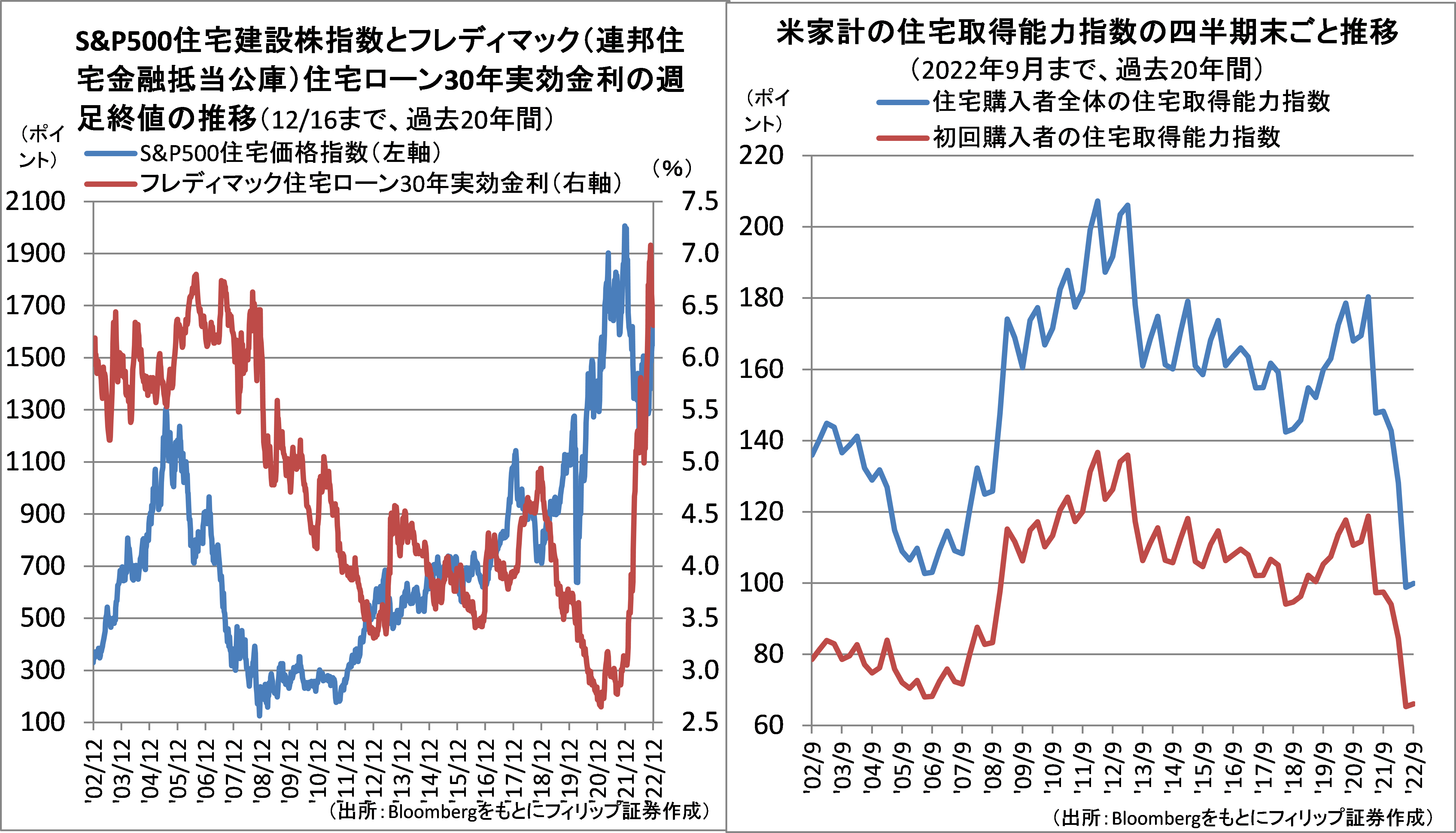

■米国の住宅取得能力指数

米国では11月に住宅ローン金利が7%を超えた。今月16日時点で6.31%とやや低下したものの前年同時期と比べると2倍近くの高水準。S&P500住宅建設株指数は、昨年12月から下落基調だったなか、今年10月に反転上昇の兆し、16日には昨年3月の水準まで戻している。

全米不動産協会(NAR)が3ヵ月毎に公表する「住宅取得能力指数」(100以上であれば住宅取得が可能な所得を得ていることを意味する)によれば、初回購入者は既に昨年6月から100を下回り、足元は60台で推移。住宅購入者全体についても今年6月と9月がともに100を僅かに下回った。住宅購入者全体の住宅取得能力指数100割れは過去20年間で初めてのこと。9日発表の7-9月米家計純資産も前四半期比で0.3%減少している。

【米国の住宅取得能力指数~住宅ローン金利高騰で節目100割れの危機】

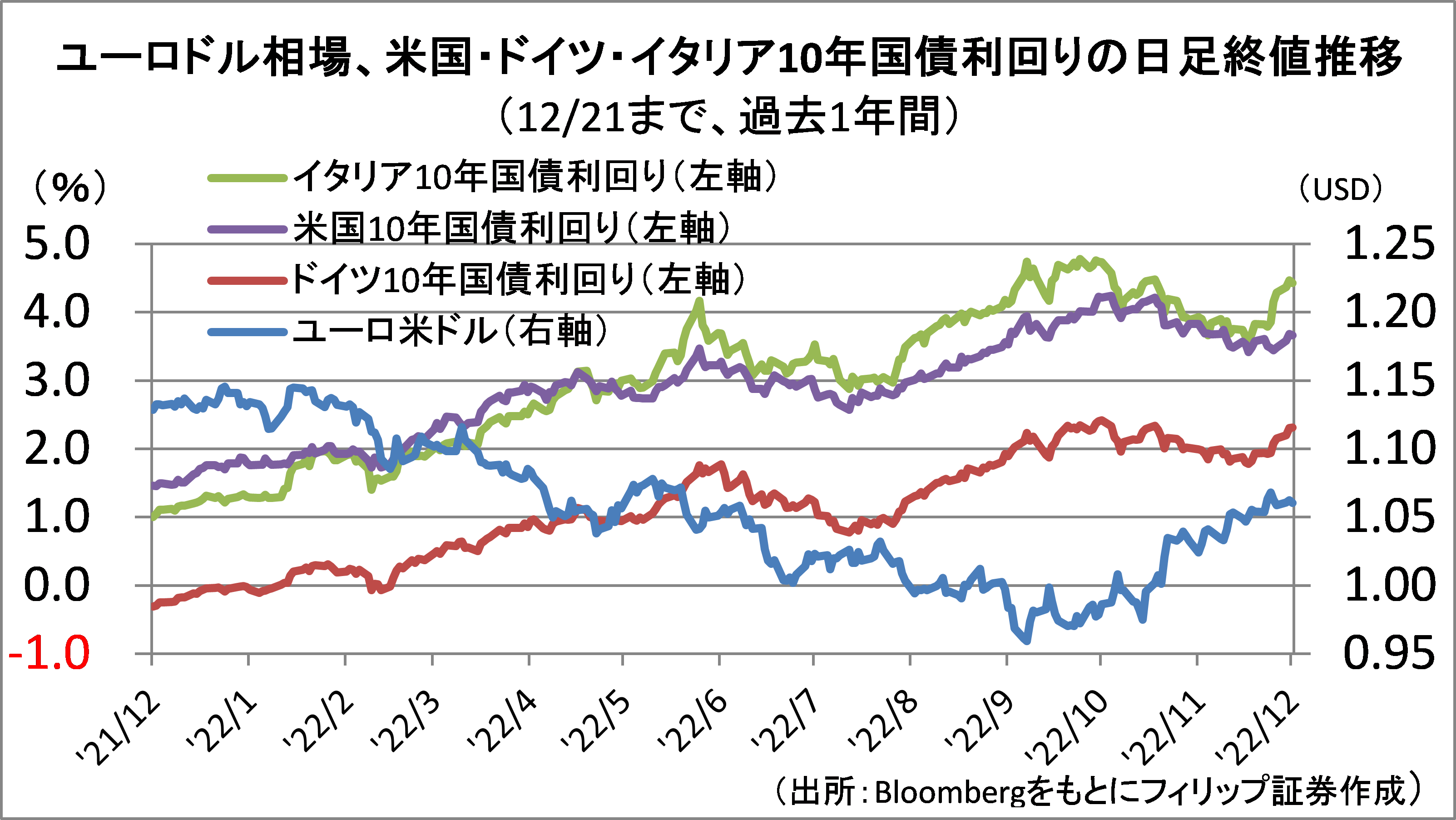

■ユーロ高と欧州長期金利上昇

ロシアのウクライナ侵攻を契機とする欧州のエネルギー危機を背景に、ユーロは対米ドルで今年9月下旬まで下落基調を辿っていた。その間、欧州主要国は長期金利も上昇基調で推移しており、景気悪化、通貨安、金利上昇に喘いだ。

10月以降、米国のインフレ伸び率の鈍化観測の台頭に伴う米ドル高騰の一服に伴い、ユーロは対米ドルで反転上昇に転じてきた。米国、欧州ともに長期金利は10月上旬以降の低下傾向から12月上旬に反転上昇の兆しを示しているなか、ドイツやイタリアのほうが米国よりも上昇ペースで上回っている。その主な背景としては、金融引締めスタンスに関してラガルド欧州中央銀行総裁のほうがパウエル米FRB議長よりも「タカ派」の度合いが強かったことが挙げられる。

【ユーロ高と欧州長期金利上昇~欧州金利上昇がユーロ安からユーロ高へ】

■長期金利と銀行株、地銀システム

日銀は20日、政策決定会合で長期金利の上限を従来の0.25%から0.5%程度まで上昇を認める方針に修正。これを受けて金融株は、短期金利調達・長期金利運用することに伴う預貸の利ざや拡大が見込まれるとして株価が上昇。過去20年間でも、10年国債利回りが2003年6月の0.5%割れから2006年5月の2%近辺まで上昇したことに伴い、TOPIX銀行株指数は2003年4月の安値から2006年4月の高値まで約4.1倍上昇。黒田総裁は市場機能改善を強調しており長期金利を市場に委ねる方針強化の可能性もあろう。

地銀は、勘定系基幹業務システムの共同利用を巡ってシステム会社の影響力が高まっており、各陣営による陣取り合戦の様相を呈している。地銀の業績改善はシステム会社の恩恵にもなり得よう。

【長期金利と銀行株、地銀システム~銀行株から金融系システム会社も注目】

■銘柄ピックアップ

アイサンテクノロジー(4667)

1,516 円(12/23終値) ※東証スタンダード銘柄

・1970年設立。測量・土木建設業向け等自社ソフトウェア開発・販売を主力とする。測量・不動産市場向けの公共セグメント、自動車・MaaS関連のモビリティセグメントを営む。自動運転関連を強化。

・11/9発表の2023/3期1H(4-9月)は、売上高が前年同期比17.60億円、営業利益が同45.6%減の72百万円。事業セグメント別売上高は、公共が同3.1%減の13.69億円、モビリティが同29.0%減の3.85億円。受注から納品まで時間を要する案件が多く、収益計上が10-12月期以降に集中予定。

・通期会社計画は、売上高が前期比9.8%増の46億円、営業利益が同24.3%増の3.20億円、年間配当が同1円増配の14円。6月にトヨタ系部品メーカーの東海理化と自動運転車両の遠隔監視・操作システムで共同開発契約締結のほか8月にJR小松駅と小松空港間の自動運転バス導入向け連携協定を締結。自動運転車両走行経路設定に係る3Dマップ実証実験も10/28-11/6に実施済み。

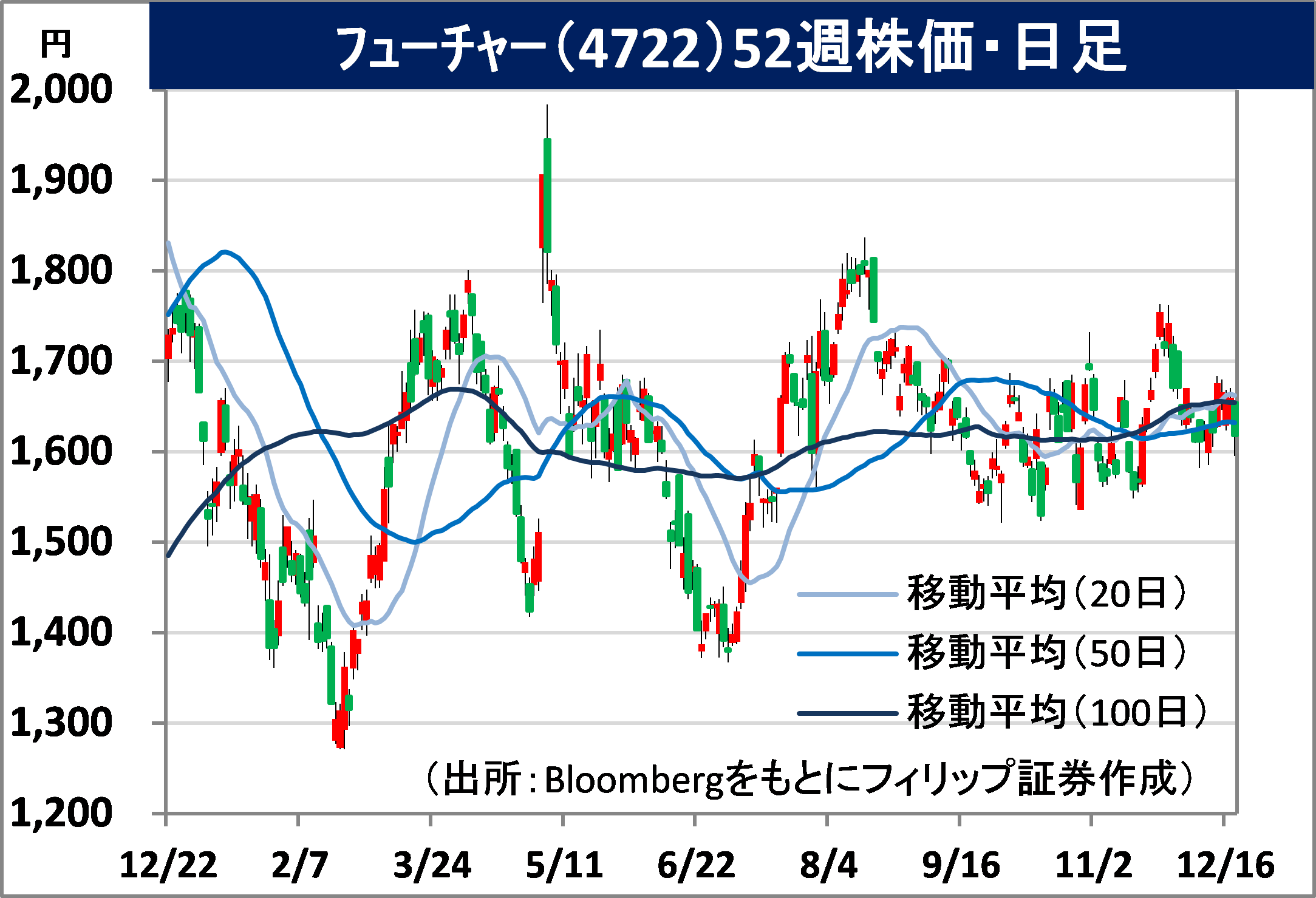

フューチャー(4722)

1,640 円(12/23終値)

・1989年設立。業務システムを中心として顧客企業のデジタル・トランスフォーメーション(DX)を主に手がけており、ITコンサルティング&サービス事業およびビジネスイノベーション事業を展開する。

・10/26発表の2022/12期9M(1-9月)は、売上高が前年同期比10.7%増の396.14億円、営業利益が同43.0%増の93.61億円。売上比率85%のITコンサルティング&サービス事業は、多種多様な顧客企業から戦略的かつ中長期成長に資する大型プロジェクトが順調に進行し、同60%営業増益。

・通期会社計画は、売上高が前期比14.0%増の555億円、営業利益が同33.3%増の120億円、年間配当が株式分割調整後で同8.5円増配の34円。子会社フューチャーアーキテクトは融資支援システム「FutureBANK」を千葉銀行をはじめ地銀10行が加盟の広域連携枠組み「TUBASAアライアンス」加盟行に相次ぎ導入。地域金融機関向け次世代バンキング導入プロジェクトが現在進行中だ。

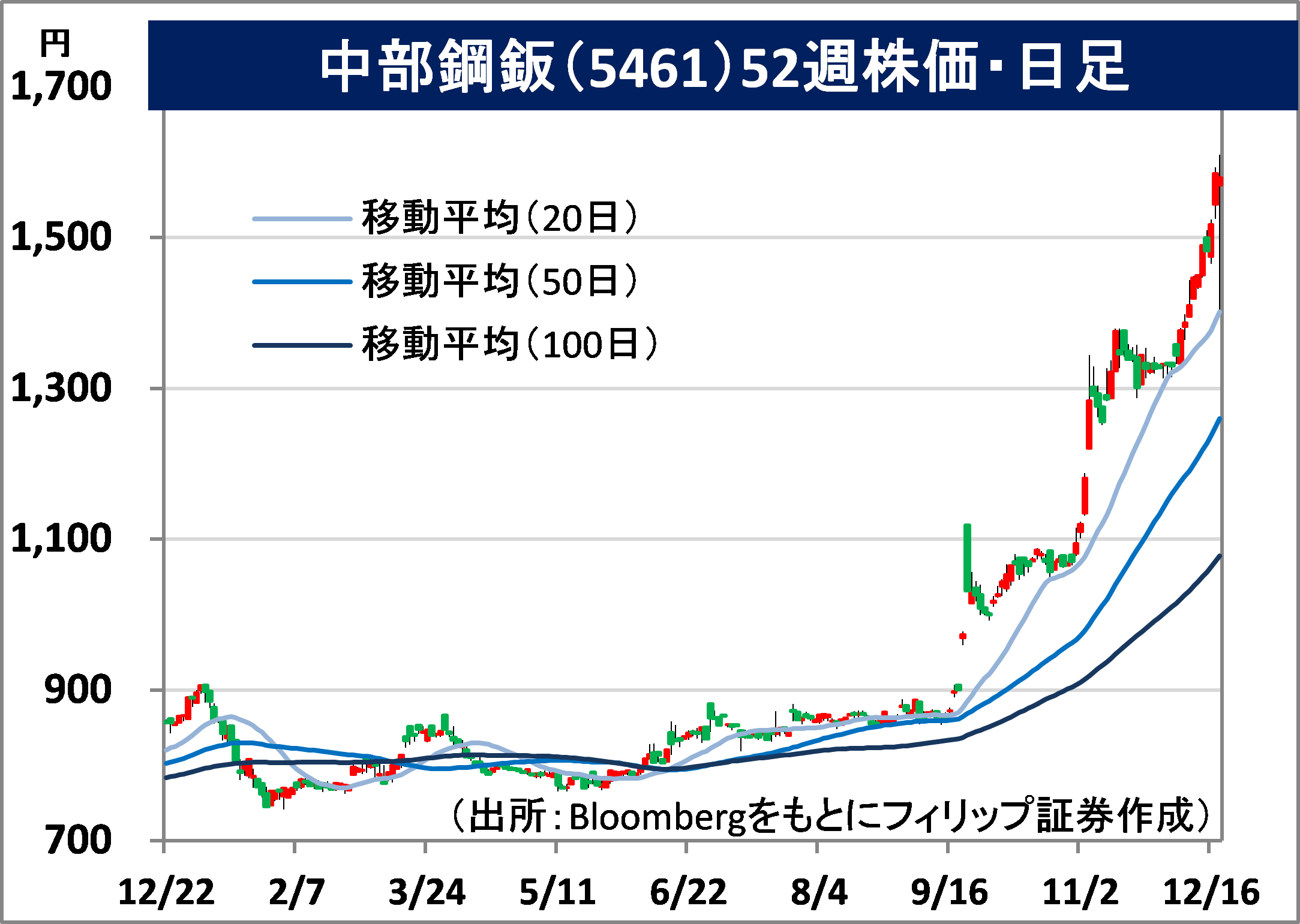

中部鋼板(5461)

1,608 円(12/23終値)

・1950年に名古屋市で設立。国内唯一の電炉による厚板鉄鋼専業メーカーであり、国内最大級の電炉を保有。工作機械向けで建築にも積極的に進出。12/28に東証プライム市場に重複上場。

・11/1発表の2023/3期1H(4-9月)は、売上高が前年同期比47.5%増の392.97億円、営業利益が同6.3倍の55.78億円。鉄鋼需要は、建築・土木向けが物流倉庫・商業施設等の非住宅向けを中心に堅調のほか、産業機械・建設機械向けも底堅く推移。コスト上昇の販売価格転嫁が順調に進んだ。

・通期会社計画は、売上高が前期比21.4%増の782億円、営業利益が同69.2%増の69.2億円、年間配当金が同27円増配の70円。昨年4月、老舗鉄鋼メーカーの中山製鋼所(5408)と包括的業務提携契約を締結。日本の産業部門のCO2排出の4割を占める鉄鋼業界で、温暖化ガス排出量削減のため高炉をCO2排出量が少ない電炉へ転換する動きが高まりつつあり、同社の重要性が増そう。

かんぽ生命保険(7181)

2,363 円(12/23終値)

・2006年に郵政民営化法に基づき設立。生命保険業、他の保険会社商品の受託販売、および簡易生命保険管理業務を営む。改正郵政民営化法により3分の1超を除いて株式早期売却の要請。

・11/11発表の2023/3期1H(4-9月)は、経常収益が前年同期比0.7%減の3兆2024億円、経常利益が同81.2%減の345.41億円。責任準備金戻入額の増加が寄与し7-9月の四半期ベースで14四半期ぶり前年同期比増も、経常利益では有価証券売却損・評価損等の資産運用費用増が響いた。

・通期会社計画は、経常収益が前期比3.6%減の6兆2200億円、経常利益が同55.1%減の1600億円、年間配当が同2円増配の92円。営業体制変更が奏功し1営業日当たり新契約販売数の9月が4月比で倍増と改善。同社は10月、2022年下期一般勘定運用について「日本国債の投資妙味が出てきた」として償還分の超長期国債投資、為替ヘッジ付き外貨建て債からのシフトを進めるとした。

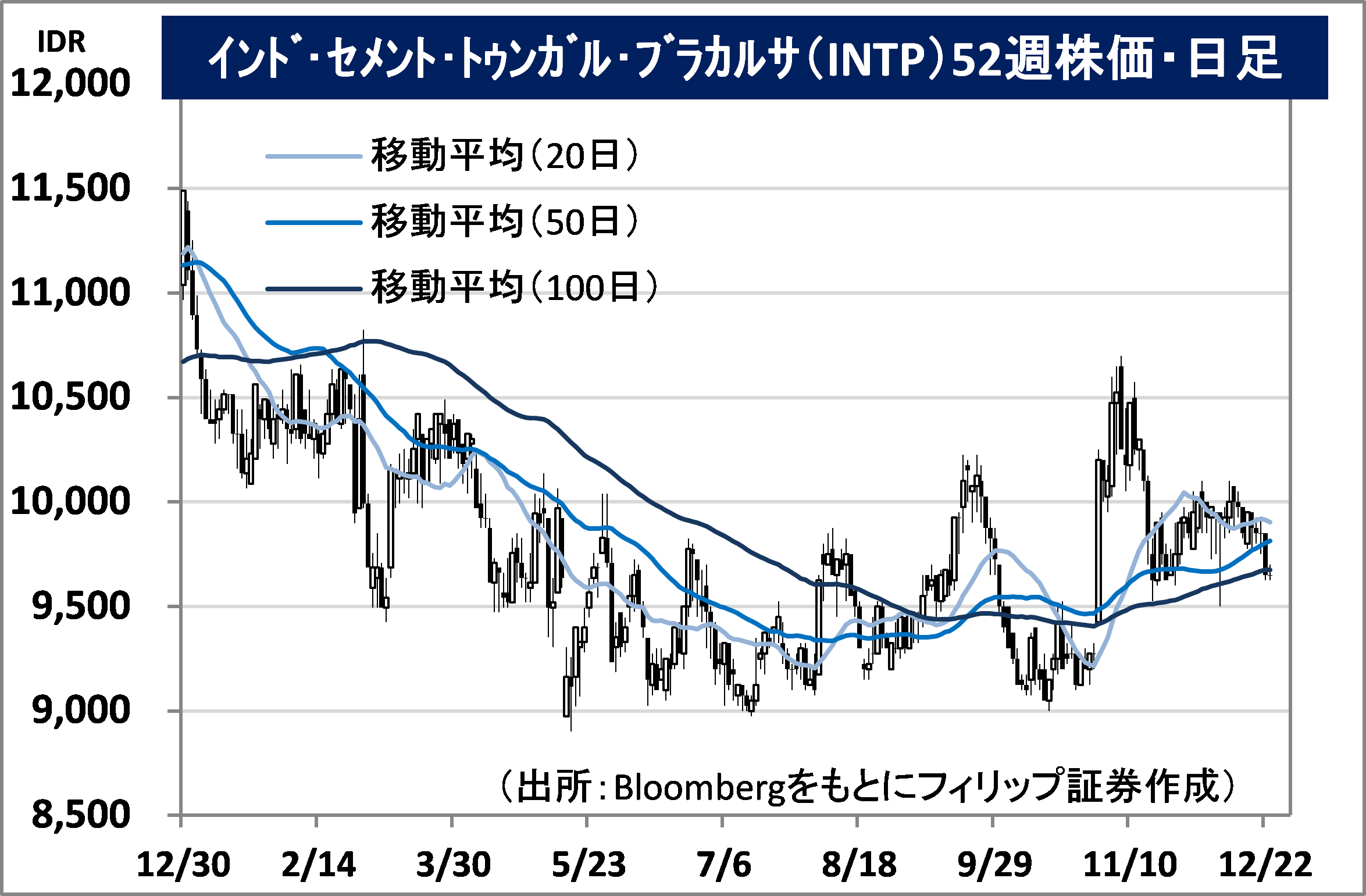

インド・セメント・トゥンガル・プラカルサ(INTP)

市場:インドネシア 9,650 IDR (12/22終値)

・1975年創業。ドイツの大手セメントメーカーのハイデルベルクセメント傘下企業。セメント、生コンクリート、骨材採取の3事業を展開。主力のセメント事業はインドネシア個人顧客と住宅を対象とする。

・10/31発表の2022/12期9M(1-9月)は、売上高が前年同期比9.9%増の11.66兆IDR、EBITDAが同13.8%減の2.03兆IDR、純利益が同21.6%減の9469億IDR。9月までに3回にわたる販売価格引き上げが奏功し増収。石炭価格高騰でエネルギーの製造コストに占める比率上昇が利益面で響いた。

・同社は代替燃料の使用比率を高め、かつ、石炭も低カロリー価(LCV)石炭の使用比率を高めることを通じて継続的なコスト効率性改善を進めている。9M実績は、代替燃料のエネルギー全体に対する使用比率が前期(通期)比6.2ポイント上昇の18.4%。25年会社目標は25%。また、同社は昨年12月から今年9月まで発行済株式数の6.7%の自社株買戻しを実施など株主還元を強化している。

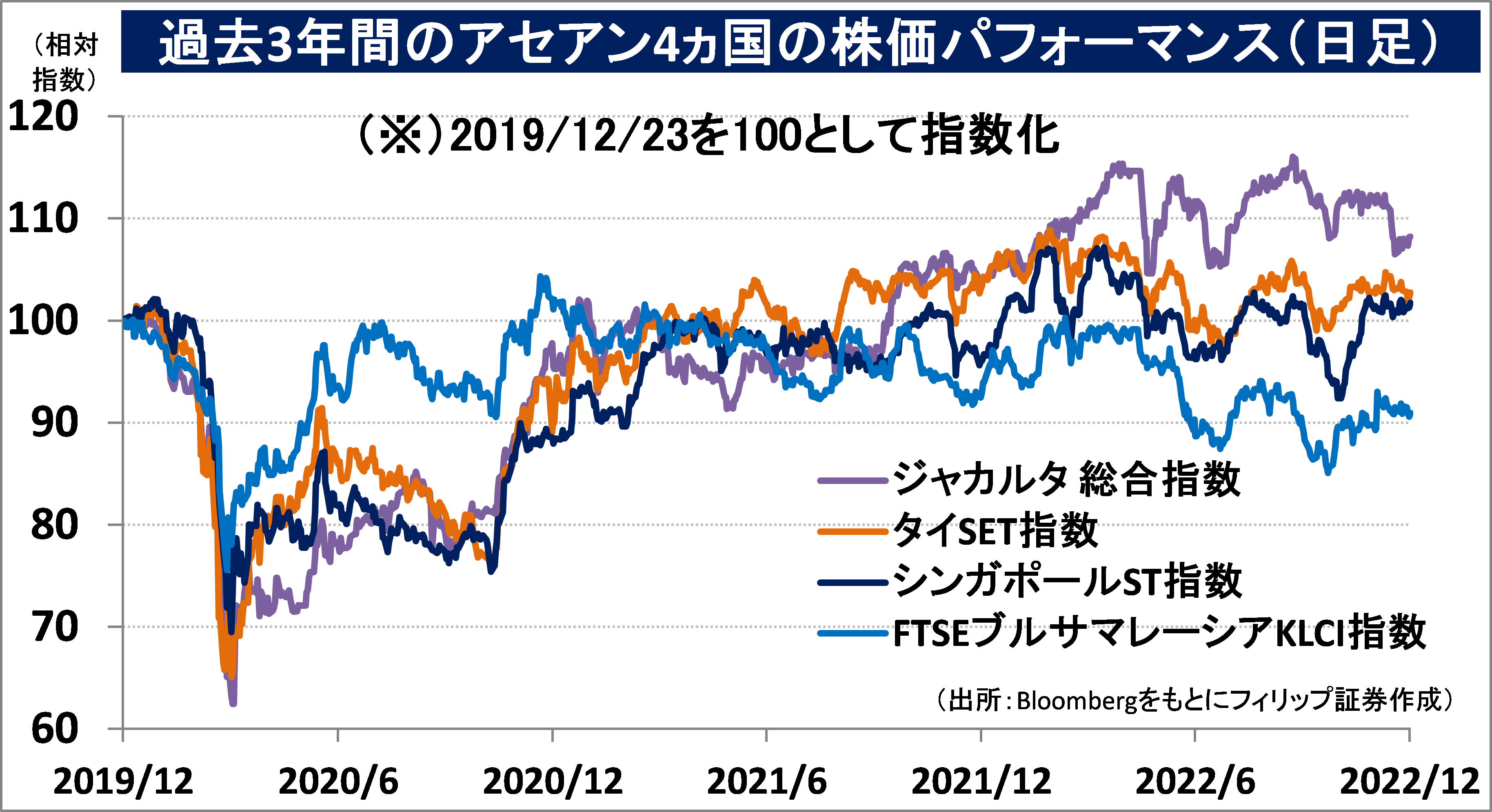

■アセアン株式ウィークリーストラテジー

(12/26号「シンガポール・ドルの通貨バスケット制」

外国為替相場とは一般的に、異なる通貨が交換される際の交換比率のことを言い、相場が市場における需要と供給のバランスで決まる「変動相場制」のほか、為替レートをある特定水準に固定もしくは変動を小幅に限定する「固定相場制」があり、固定相場制の下では輸出・輸入とも相場変動による為替差損益が発生しにくい一方、国の金融政策の裁量の余地が小さいデメリットもある。香港のような「米ドルペッグ制」、シンガポールのような「通貨バスケット制」も固定相場制の一種だ。

シンガポール・ドルの「通貨バスケット制」は複数の通貨の平均レートと自国通貨を連動させている。構成通貨は非開示だが、貿易額加重平均で為替レートが決まり、為替レートの上昇ペース、政策バンドのレンジおよび中心値を決めることを通じた金融政策が採用されている。

- 上場有価証券等のお取引の手数料は、国内株式の場合は約定代金に対して上限1.265%(消費税込)(ただし、最低手数料2,200円(消費税込))、外国株式の場合は円換算後の現地約定代金(円換算後の現地約定代金とは、現地における約定代金を当社が定める適用為替レートにより円に換算した金額をいいます。)の最大1.650%(消費税込)(ただし、対面または電話でのお取引の場合、3,300円に満たない場合は3,300円)となります。

- 上場有価証券等は、株式市況、金利水準等の変動による市場リスク、発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合の信用リスク、外国証券である場合には為替変動リスク等により損失が生じるおそれがあります。また新株予約権等が付された金融商品については、これらの権利を行使できる期間の制限等があります。

- 国内の取引所金融商品市場もしくは店頭売買有価証券市場への上場が行われず、また国内において公募、売出しが行われていない外国株式等については、我が国の金融商品取引法に基づいた発行者による企業内容の開示は行われていません。

- 金融商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、お取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書又はお客様向け資料をよくお読みください。

【免責事項】

- この資料は、フィリップ証券株式会社(以下、「フィリップ証券」といいます。)が作成したものです。

- 実際の投資にあたっては、お客様ご自身の責任と判断において行うようお願いいたします。

- この資料に記載する情報は、フィリップ証券の内部で作成したか、フィリップ証券が正確且つ信頼しうると判断した情報源から入手しておりますが、その正確性又は完全性を保証したものではありません。当該情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。この資料に記載する内容は将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。

- この資料を入手された方は、フィリップ証券の事前の同意なく、全体または一部を複製したり、他に配布したりしないようお願いいたします。

アナリストのご紹介 フィリップ証券リサーチ部

笹木 和弘

笹木 和弘

フィリップ証券株式会社:リサーチ部長

証券会社にて、営業、トレーディング業務、海外市場に直結した先物取引や外国株取引のシステム開発・運営などに従事。その後は個人投資家や投資セミナー講師として活躍。2019年1月にフィリップ証券入社後は、米国・アセアン・日本市場にまたがり、ストラテジーからマクロ経済、個別銘柄、コモディティまで多岐にわたる分野でのレポート執筆などに精力的に従事。公益社団法人 日本証券アナリスト協会検定会員、国際公認投資アナリスト(CIIA®)。