投資戦略ウィークリー 2022年10月3日号(2022年9月30日作成)】”日経平均の割安感、ロシア併合とFAANG2.0、経済対策”

■日経平均の割安感、ロシア併合とFAANG2.0、経済対策

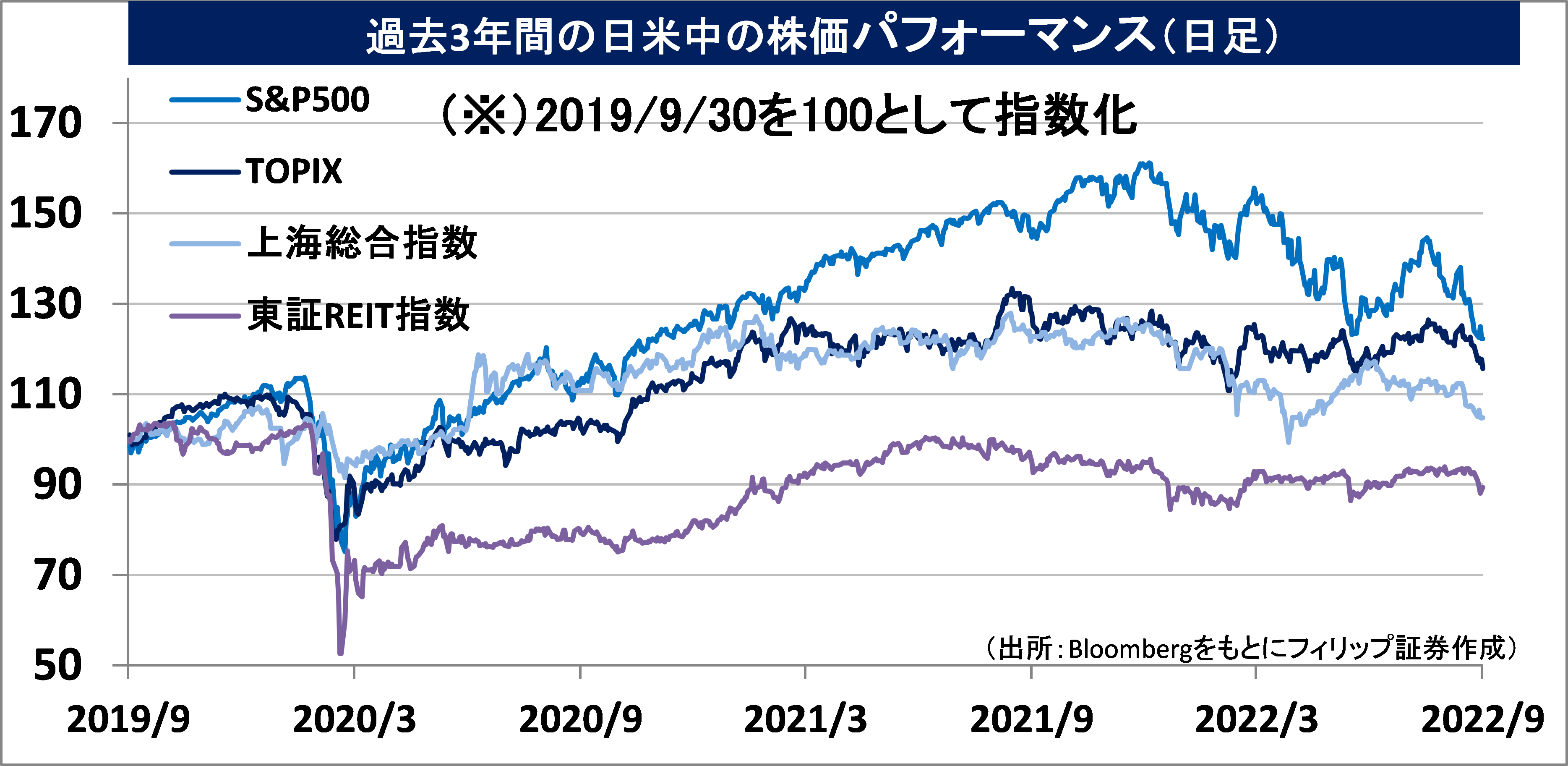

- 日経平均株価はファンダメンタルズ(経済基礎的条件)面での割安度を増している。銘柄毎の時価総額等による加重平均の予想PER(株価収益率)は28日に02倍と、今年3月8-9日の12倍割れ以来の低水準となった。加重平均のPBR(株価純資産倍率)は28日に1.09倍と、3/9終値での1.10倍を下回って年初来最低水準に達した。日経平均は半年ぶりの割安水準まで売られたことになる。

- 折しも、3月8-9日は2/24に開始されたロシアのウクライナ侵攻後の混乱が冷めやらない状況でロシアへの経済制裁が相次いで発表され、WTI原油先物価格が1バレル130ドルまで急騰した時期だった。これに対し、足元でもロシアが支配するウクライナ東南部4州で「住民投票」が開かれた。その結果をもとにロシアのプーチン大統領が30日にも4州の併合を発表するのではないかとみられ、ロシアが併合に動けば欧米諸国は足並みを揃えて追加制裁に動く構えを示している。今後、併合した地域への攻撃をロシアが主権領土に対する攻撃とみなすことで、ウクライナへの戦争がより危険なレベルの入る可能性が高まったと言えるだろう。

- 今年5月上旬、米銀バンク・オブ・アメリカが「米国市場の主役が旧フェイスブック、アマゾン、アップル、ネットフリックス、グーグル」の「FAANG」から「①燃料(Fuel)、②航空・防衛(Aerospace & Defense)、③農業(Agriculture)、④原子力・再生可能エネルギー(Nuclear and Revewable Energy)、⑤金・非鉄金属・貴金属(Gold and Other Base & Precious metals)に移行する」として「0」を提唱した。米国をはじめ日本を除く主要国でインフレ抑制のための金融引き締めが強化され、かつ主要消費国である中国のゼロコロナ政策に伴う景気減速のなかでエネルギー、農産物、貴金属、非鉄金属などの資源・コモディティ相場は概ね今年6月以降、下落基調にあった。制裁強化に伴って供給が不足するようになれば、底入れから反転上昇に向かう可能性もあるだろう。

- 岸田首相は30日の閣議で、物価高騰と賃上げへの取組みや円安を生かした地域の活性化などを柱に、新たな総合経済対策について来月末をめどに取りまとめるように関係閣僚に指示。英国でトラス新政権が大型減税策を打ち出したところ財政悪化に繋がるとの警戒感が高まって通貨ポンド売りと英国債急落(利回りは上昇)が重なった。利上げサイクルの英国と異なり、日本は大規模金融緩和を継続している。円安を生かした水際対策緩和によるインバウンド消費を後押しする可能性があり、日本株相場にはプラス効果が大きいだろう。(笹木)

10/3号では、岩塚製菓(2221)、不二製油グループ本社(2607)、住友精密工業(6355)、エネクス・インフラ投資法人(9286)、エネクス・インフラ投資法人(9286)を取り上げた。

■主な企業決算の予定

- 10月3日(月): アークランズ、オークワ、クスリのアオキHD、クリエイトSDHD、しまむら、ダイセキ、ダイセキ環境ソリューション、ナガイレーベン、ネクステージ、象印マホービン、日本フイルコン、北恵

- 10月4日(火):イオンディライト、イオンフィナンシャルサービス、イオンモール、ウエルシアHD、エスプール、キャンドゥ、フジ、ユナイテッドスーパーマーケットHD

- 10月5日(水): GameWith、アルテック、イオン、イオンファンタジー、イオン北海道、ウェザーニューズ、キユーソー流通システム、サンエー、ジーフット、タカキュー、トーセイ、フェリシモ、壱番屋、薬王堂HD

- 10月6日(木):インテリックス、オーエスジー、オンワードHD、クリーク・アンド・リバー社、セブン&アイ・HD、ローソン、三協立山、三陽商会、東海ソフト、乃村工藝社、不二越、毎日コムネット

- 10月7日(金):MS&Consulting、アダストリア、エコートレーディング、エスクロー・エージェント・ジャパン、エストラスト、カーブスHD、カネコ種苗、キユーピー、コジマ、サーラコーポレーション、サカタのタネ、ジャステック、ハイデイ日高、ファーストブラザーズ、ベルク、マルマエ、ヨンドシーHD、ワキタ、わらべや日洋HD、安川電機、大阪有機化学工業、日本BS放送

■主要イベントの予定

- 10月3日(月)

・臨時国会召集・岸田首相が所信表明演説、金融政策決定会合における主な意見(9月21・22日分)、日銀短観 (3Q)、auじぶん銀行日本製造業PMI(9月)、自動車販売台数(9月)

・米アトランタ連銀総裁・同連銀主催の会議で開会のあいさつ、米ニューヨーク連銀総裁講演、英財務相演説(英保守党大会で)、ユーロ圏財務相会合(ユーログループ)、中国が国慶節で休場(7日まで、10日に取引再開)、ノーベル医学生理学賞受賞者発表

・米自動販売 (9月)、米ISM製造業景況指数 (9月)、米建設支出(8月)、S&Pグローバル・ユーロ圏製造業PMI(9月)

- 10月4日(火)

・東京CPI(9月)、マネタリーベース(9月)

・米ダラス連銀総裁・アトランタ連銀主催のイベントであいさつ、米ニューヨーク連銀総裁・同連銀主催のイベントで開会・閉会のあいさつ、米クリーブランド連銀総裁・シカゴ連銀主催のイベントで講演、米サンフランシスコ連銀総裁・外交問題評議会(CFR)で講演、EU財務相理事会、豪中銀が政策金利発表、ノーベル物理学賞受賞者発表

・米製造業受注(8月)、米求人件数(8月)、ユーロ圏PPI(8月)

- 10月5日(水)

・auじぶん銀行日本サービス業・複合PMI(9月)、日銀・需給ギャップと潜在成長率

・米アトランタ連銀総裁・講演、「OPECプラス」閣僚級会合、英首相・演説(英保守党大会で)、ポーランド中銀・ルーマニア中銀・NZ中銀、政策金利発表、ノーベル化学賞受賞者発表

・米ADP雇用統計(9月)、米貿易収支(8月)、米ISM非製造業総合景況指数(9月)、S&Pグローバル・ユーロ圏総合・サービス業PMI (9月)、ロシアGDP(2Q)

- 10月6日(木)

・FIXERが東証グロースに新規上場、日銀支店長会議・日銀地域経済報告(さくらリポート、10月)、対外・対内証券投資(9月25日-10月1日)

・米シカゴ連銀総裁・質疑応答に参加、米クックFRB理事がピーターソン国際経済研究所で講演、米クリーブランド連銀総裁が講演、ペルー中銀が政策金利発表、ECB議事要旨(9月会合分)、ノーベル文学賞受賞者発表

・米新規失業保険申請件数(1日終了週)、ユーロ圏小売売上高(8月)、独製造業受注(8月)

- 10月7日(金)

・キューブが東証グロースに新規上場、毎月勤労統計(8月)、日銀営業毎旬報告(9月30日現在)、景気先行CI・一致指数(8月)

・米ニューヨーク連銀総裁が質疑応答に参加、EU首脳非公式会議(プラハ)、ノーベル平和賞受賞者発表

・米雇用統計(9月)、米卸売在庫(8月)、米消費者信用残高(8月)、独鉱工業生産(8月)、ロシアCPI(9月)、中国外貨準備高 (9月)

- 10月8-9日(土・日)

・中国財新サービス業コンポジットPMI(9月)

(Bloombergをもとにフィリップ証券作成)

■アップル・ブル&指数ETF・ベア

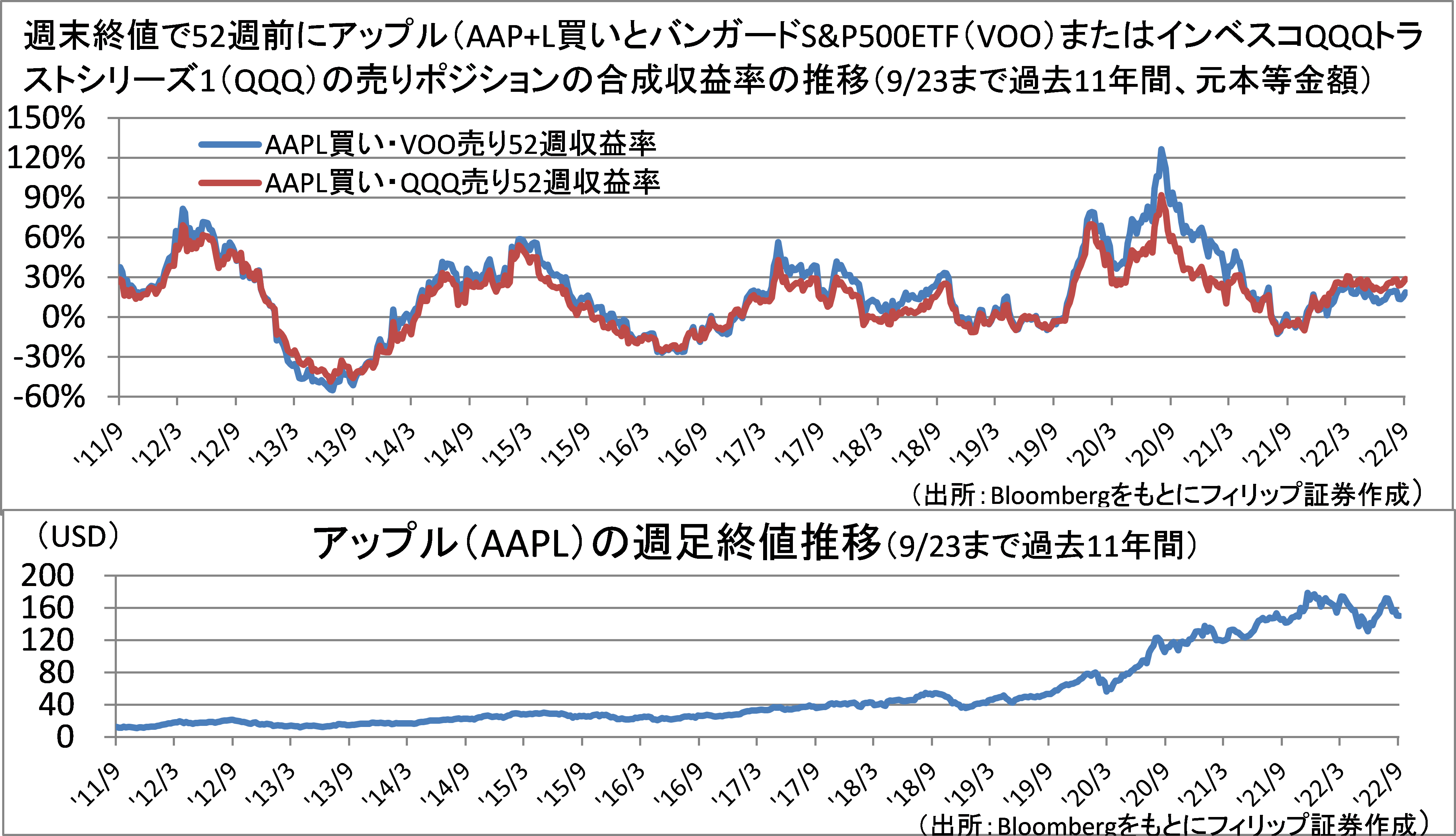

個別銘柄の収益率が市場平均(ベンチマーク)の収益率を上回っている程度を示す数値として「アルファ値」が利用される。アルファを獲得するため、個別銘柄の買いポジションと指数売りポジションをそれぞれを等金額保有することが考えられる。7月以降、日本でも米国株信用取引が解禁され、「米国個別銘柄買いと主要米国株価指数ETFの新規売建て」のポートフォリオ構築も現実化しつつある。

米国株時価総額首位でS&P500とナスダック100への寄与率が首位のアップル(AAPL)買いに対し、S&P500連動のバンガードS&P500ETF(VOO)、またはナスダック100連動のインベスコQQQトラストシリーズ1(QQQ)の新規売建てを週足終値で52週前に実施した場合の週末まで収益率は2014年以降、安定的に推移。

【アップル・ブル&指数ETF・ベア~2014年以降52週パフォーマンスは堅実】

■ドル指数と米10年TIPSの上昇

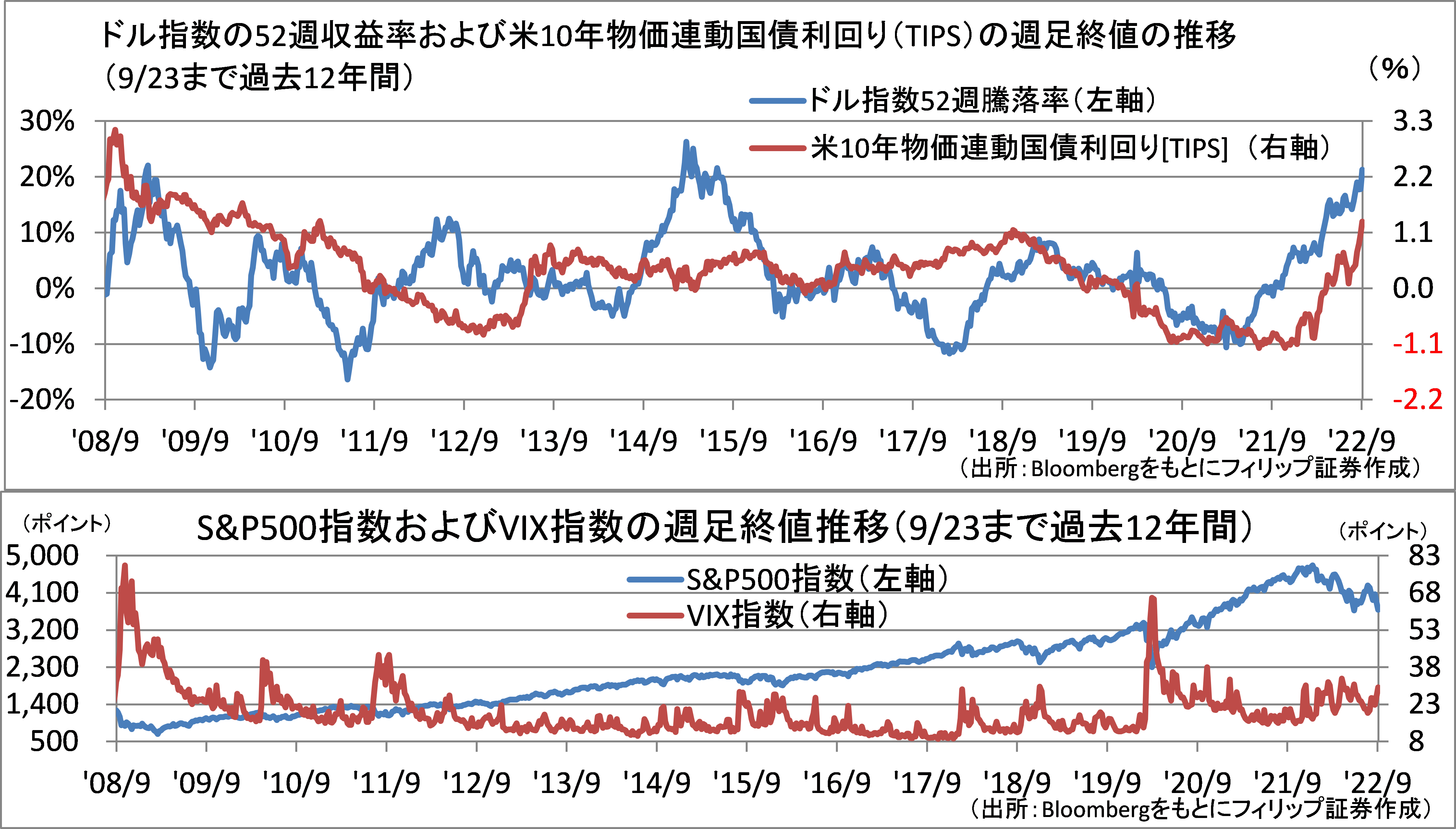

ユーロ・円・ポンド・スイスフランなど複数主要国通貨に対する米ドル相場を指数化した「ドル指数」が20年ぶりの高値水準。これを週足終値・52週間の収益率で過去12年間見た場合、足元は2009年3月、2015年7月に次いで20%超えとなった。また、名目金利から期待インフレ率を引いた実質金利に相当する「物価連動国債利回り(TIPS)の10年物も、足元は2018年12月以来の1%超となり、その前の1%超えは2011年2月以前まで遡る。

15年7月近辺は米国株市場は概ね横ばいで推移し、「恐怖指数」と呼ばれるVIX指数も安定的に推移。一方、09年3月は「リーマンショック」後の株式相場下落時期でVIX指数も高水準だった。足元はドル指数の前年同月比と米10年TIPSの両方が揃っている点で要警戒だろう。

【ドル指数と米10年TIPSの上昇~両方揃うのは2008年リーマンショック以来】

■東証REIT指数と分配金利回り

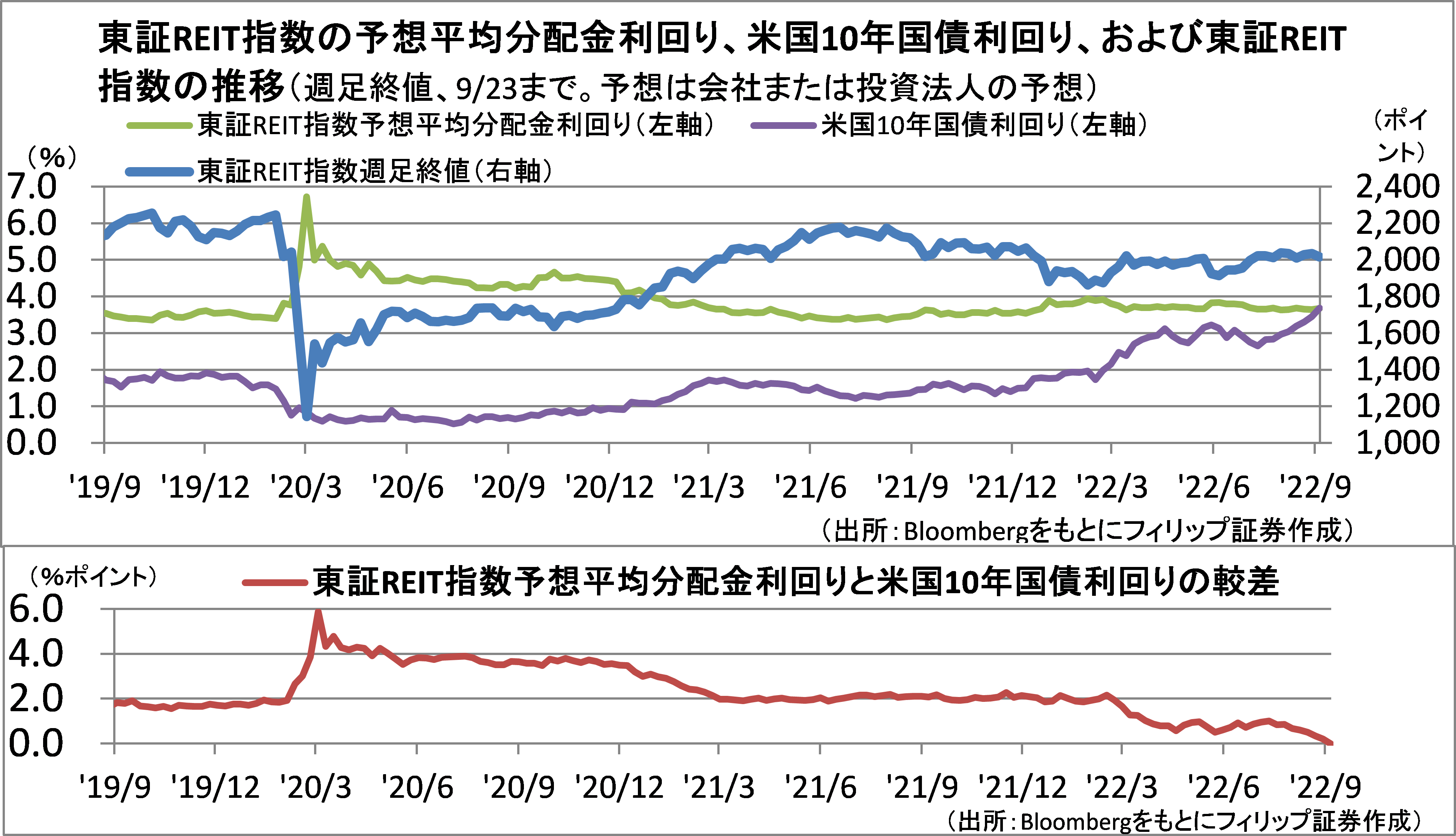

2020年3月、新型コロナの影響に年度末の金融機関中心の決算対策売りが重なったことで上場不動産投資信託のJ-REIT価格が急落。東証REIT指数が同年2月高値から同年3月安値まで一時50%安となる局面があり、東証REIT指数の予想平均分配金利回りが7%近くまで跳ね上がったことがある。今振り返れば良い投資チャンスだったと評価されるだろう。

東証REIT指数は、予想分配金利回りと米10年国債利回りとの較差が縮小し米国債の魅力が相対的に増すことで価格が下落しやすい面がある。ところが米国債利回り急上昇も、賃貸市場が堅調であるため分配金の安定から東証REIT指数は底堅く推移。賃貸市場は景気に遅行する傾向があるなか、分配金利回りの上昇には時間を要する可能性もあろう。

【東証REIT指数と分配金利回り~米長期金利上昇も分配金利回りは横ばい】

■銘柄ピックアップ

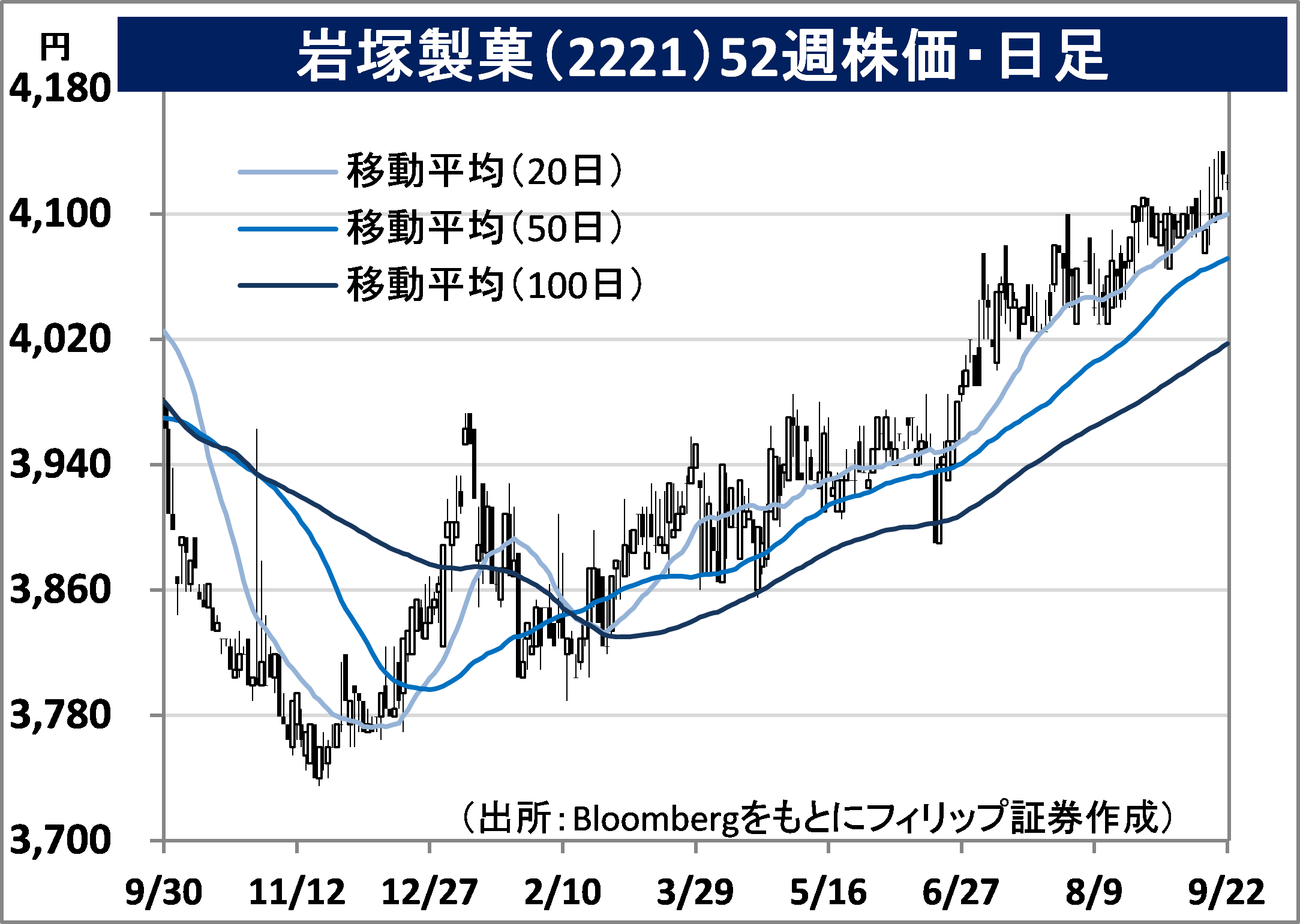

岩塚製菓(2221)

4,045 円(9/30終値)

・1947年に現在の新潟県長岡市で設立。せんべい・あられ・おかき等を製造する米菓事業を営む。米菓では国内3位。収益面で、出資・技術支援先の台湾の旺旺集団からの配当金収入に特徴。

・8/8発表の2023/3期1Q(4-6月)は、売上高が前年同期比23.0%増の51.56億円、営業利益が前年同期の▲1.44億円から70百万円へ、経常利益が同▲1億円から2.99億円へ黒字転換。株式配当金含む受取配当金が同4.6%増の20.5百万円、為替差益が前年同期のゼロから1.15億円へ増加。

・9/26に通期会社計画を上方修正。同社が5%株式保有する世界的総合食品メーカーの中国旺旺集団からの配当金42.88億円受領通知を受け、経常利益を前期比3.6倍の51億円(従来計画21億円)とした。売上高は同9.7%増の198億円、年間配当は同2円増配の34円で据え置き。29日終値では、中国旺旺集団の時価総額の5%相当額は約550億円に対し、同社の時価総額は約245億円。

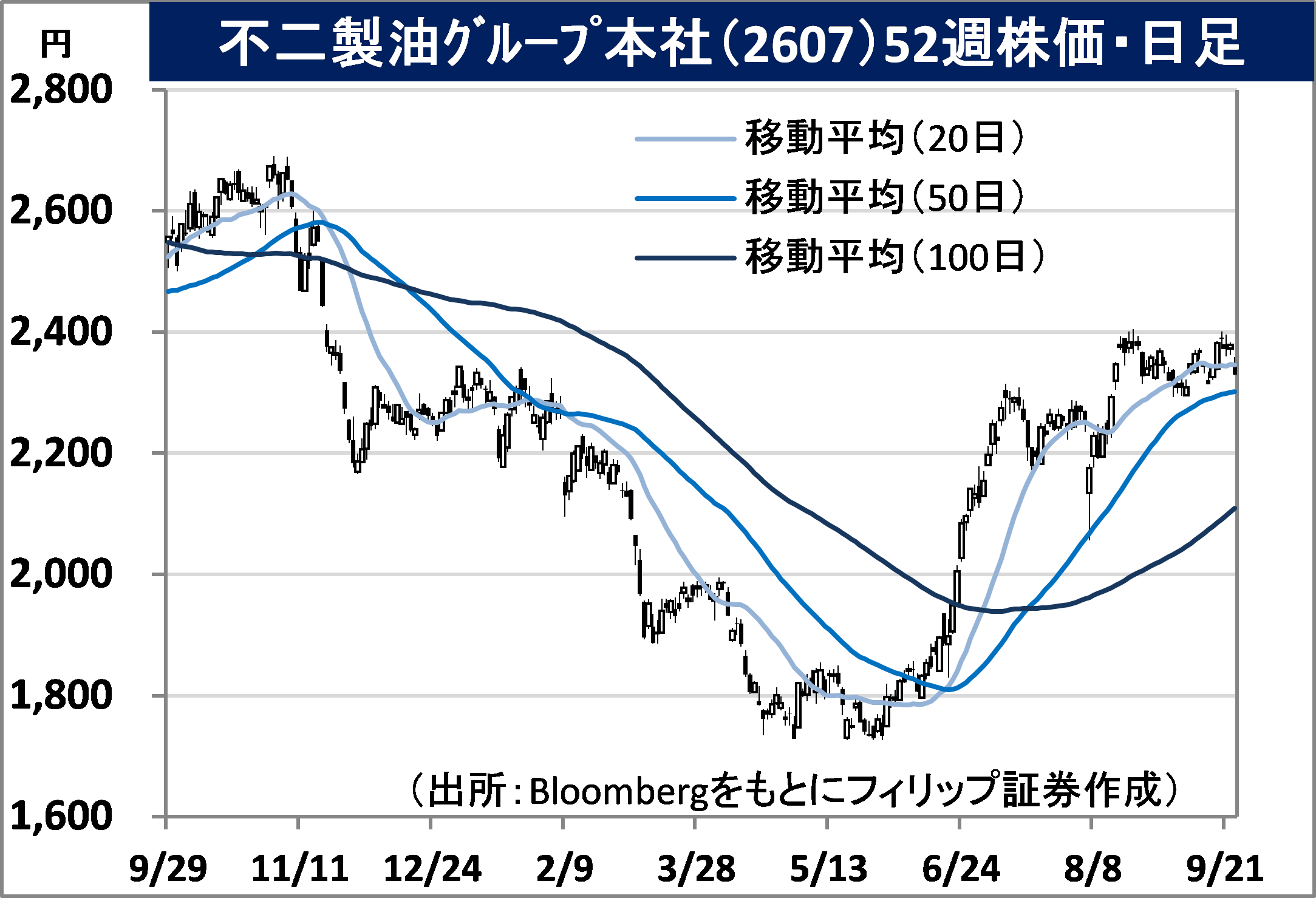

不二製油グループ本社(2607)

2,406 円(9/30終値)

・1950年に伊藤忠商事(8001)の出資により設立。油脂製品、製菓・製パン素材製品、大豆製品の製造販売を主として行う。触ってもべたつかないチョコレートの開発など独自の技術に定評がある。

・8/4発表の2023/3期1Q(4-6月)は、売上高が前年同期比29.6%増の1279.28億円、営業利益が同42.3%減の23.74億円。販売価格の引上げで増収も、主原料のパーム油価格がウクライナ情勢やインドネシアのパーム油輸出制限等により高騰。為替差益により経常利益は同9.8%減にとどまった。

・通期会社計画は、売上高が前期比10.6%増の4800億円、営業利益が同9.9%増の165億円、年間配当が同横ばいの52円。主原料のパーム油の国際価格指標であるマレーシア先物が、今年4月下旬にトン当たり7,100MYR超まで上昇後、一転して下落基調に転じ、28日にトン当たり3,232MYRと21年2月上旬以来の安値まで下落。業績見通しの懸念材料の緩和により業績改善が期待される。

住友精密工業(6355)

2,505 円(9/30終値)

・1961年に住友金属工業の航空機器事業部を継承。航空宇宙事業(プロペラ・降着装置・熱制御などの系統機器等)、産業機器事業(液化天然ガス気化装置等)、ICT事業を主な事業とする。

・8/10発表の2023/3期1Q(4-6月)は、売上高が前年同期比15.3%増の89.13億円、営業利益は前年同期の▲2.85億円から▲1.04億円へ赤字幅縮小。エアライン長距離路線需要低迷および中国景気減速が響くなか、民間航空機向け機器需要の緩やかな回復と堅調な半導体市場が貢献。

・通期会社計画は、売上高が前期比19.1%増の521.80億円、営業利益が同70.1%増の32.10億円。日本や香港などアジアで新型コロナに係る国境を跨ぐ移動規制の緩和が進も、米ボーイングも中型機787の出荷を8月より再開。また、欧州中心に世界的エネルギー安全保障が重要となるなか、産業機器事業における液化天然ガス(LNG)基地向けに気化装置供給が伸びると期待される。

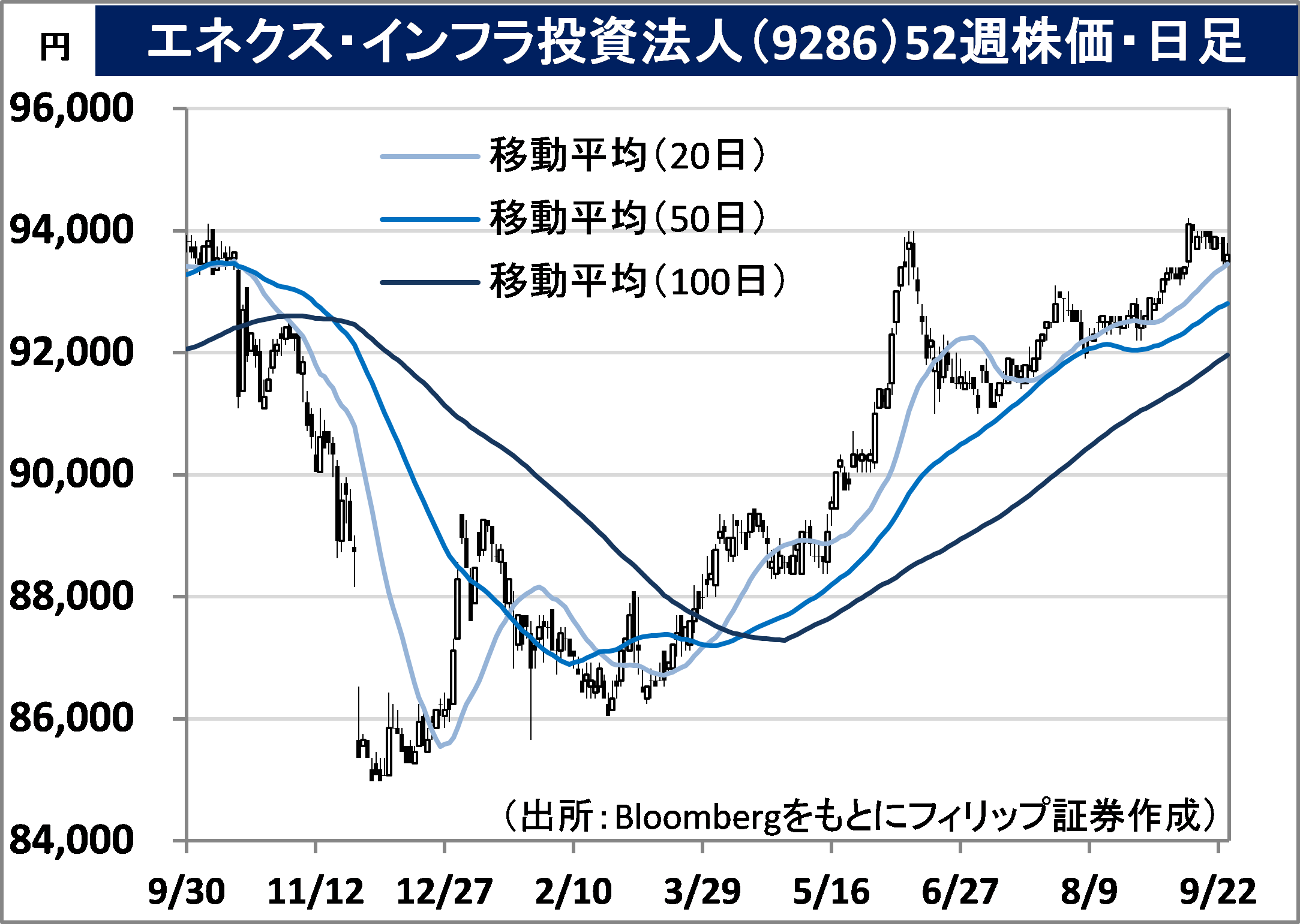

エネクス・インフラ投資法人(9286)

95,000 円(9/30終値)

・伊藤忠グループの中核エネルギー会社である伊藤忠エネクスを主スポンサーとするインフラファンド。2019年2月上場時資産は、5物件全て太陽光発電所で、取得価額合計が約174億円だった。

・7/15発表の2022/5期(12-5月の半年間)は、営業収益が27.84億円(前期12ヵ月間46.06億円)、営業利益が10.32億円(同12.98億円)、利益超過分配金含む1口当り分配金が3,030円(同6,000円)。今年3月、北海道紋別太陽光発電所(取得価格66億円)を取得。期末資産取得合計額631億円。

・2022/11期(6-11月)会社計画は、営業収益が前期比2.3%減の27.19億円、営業利益が同15.3%減の8.74億円、利益超過分配金含む1口当たり分配金が同30円減配の3,000円。日本再生可能エネルギーインフラ投資法人へのTOB成立に続き、28日にタカラレー・ベンインフラ投資法人に対するTOBが発表。太陽光発電所の新規取得コストが上がるなか、インフラ投資法人が注目されよう。

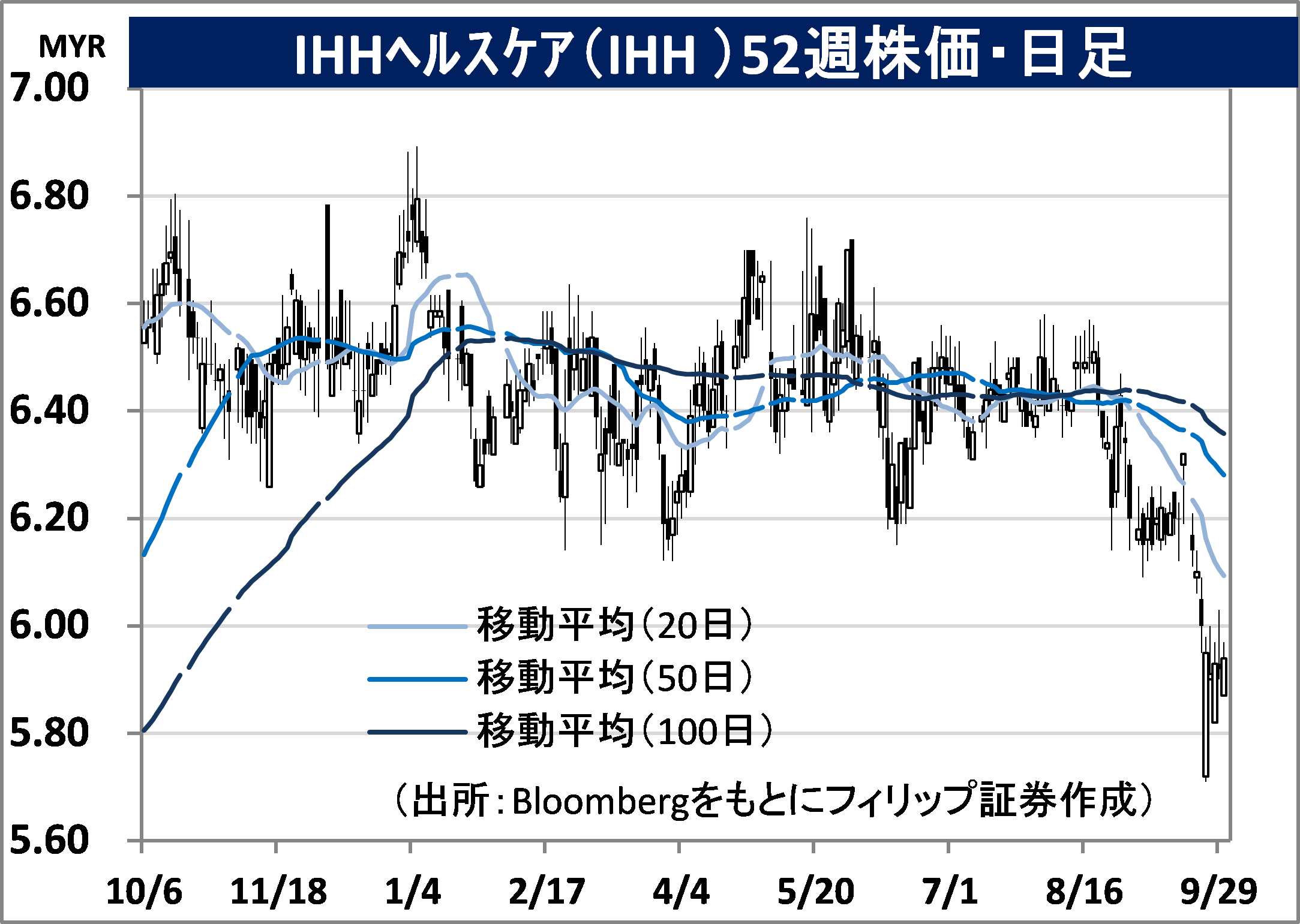

IHHヘルスケア(IHH)

市場:マレーシア 5.92 MYR (9/29終値)

・時価総額でアジア最大の民間病院の持株会社。三井物産(8031)が32.92%保有の筆頭株主。マレーシア、シンガポール、トルコ、インド、中国ほか11ヵ国で15,000超の病床を80の病院で運営。

・8/25発表の2022/12期2Q(4-6月)は、営業収益が前年同期比2.4%増の43.74億MYR、EBITDA(利払い前・税引き前・償却前利益)が同11.7%減の9.79億MYR。新型コロナ感染落ち着きで患者が病院に戻ってきた。利益面ではシンガポールの人件費増やトルコの超インフレ会計適用が響いた。

・筆頭株主の三井物産は同社を核としたデータ事業の構築をヘルスケア事業戦略の柱としている。検査事業セグメントの21年度は売上高が前年度比63%増の20.68億MYR、EBITDAマージンが同6ポイント上昇の33%と成長拡大。データ蓄積加速が見込まれる。また、成長余地の大きい地域(クラスター)への重点資本投下とそれ以外の地域の資産リサイクル戦略で、ROEは2Qで8.8%まで上昇。

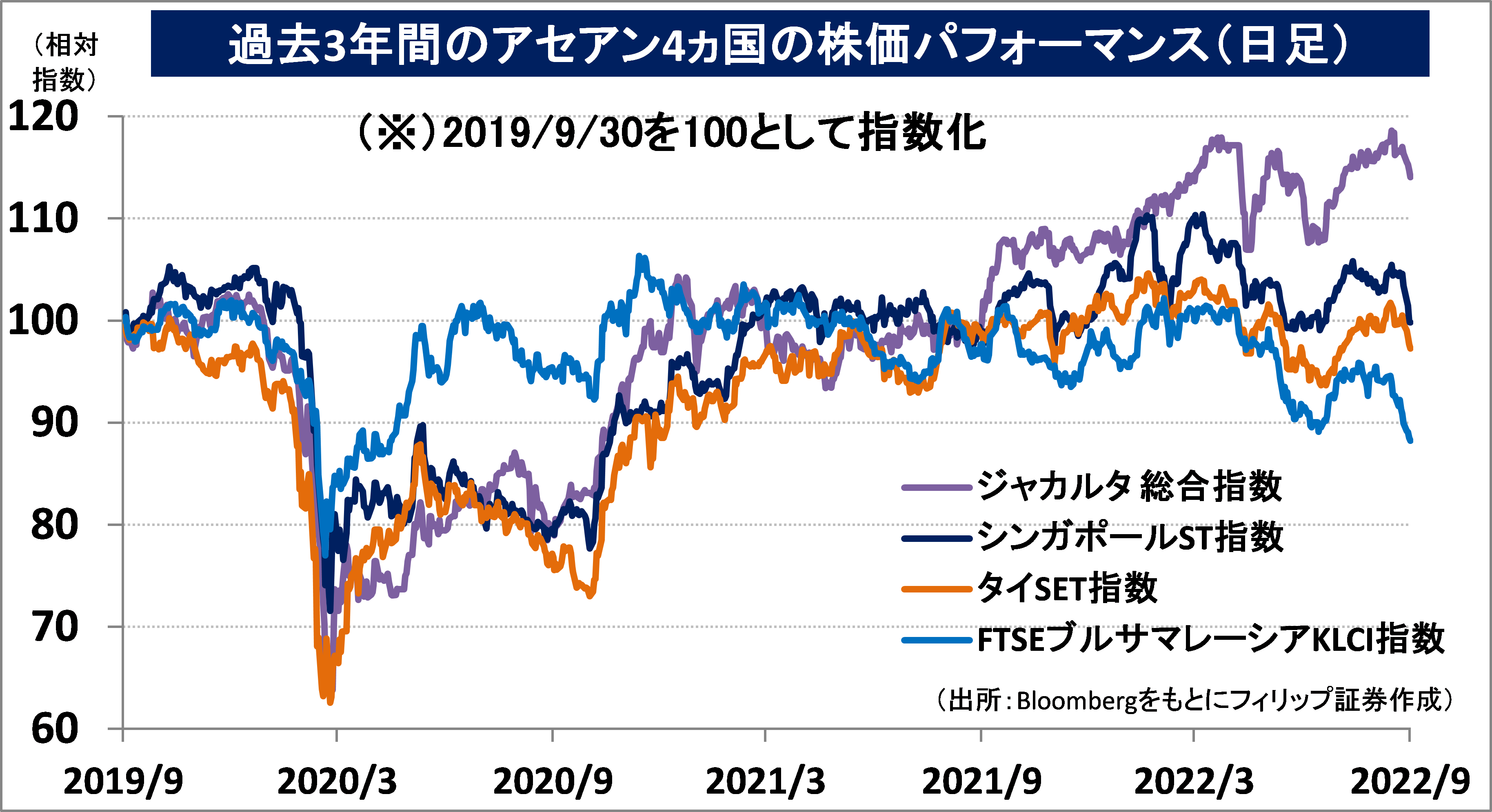

■アセアン株式ウィークリーストラテジー

(10/3号「パーム油国際価格下落と農業関連銘柄」

揚げ油やマーガリン等に使うパーム油の国際価格が下落している。指標のマレーシア先物は、20年5月上旬の1トン2,000MYRの水準から一貫して上昇基調で推移し、今年4月下旬にトン当たり7,100MYRを超えた。その後一転して下落基調に転じ、9/28にトン当たり3,232MYRと21年2月上旬以来の安値まで下落。食料需要は景気動向の影響を受けにくいとされるが、経済鈍化に伴う外食機会の減少を無視できない。また、9月はアセアンで増産期にあたり、世界生産2割を占めるマレーシアでパーム油の8月の在庫量が19年11月以来の高水準に積み上がった。

シンガポールのゴールデン・アグリ・リゾーシズやウィルマー・インターナショナル、マレーシアのIOIコープ、タイのタイ・ベジタブル・オイルなどのプランテーションや植物油大手の7-9月期以降の決算は要注意だろう。

- 上場有価証券等のお取引の手数料は、国内株式の場合は約定代金に対して上限1.265%(消費税込)(ただし、最低手数料2,200円(消費税込))、外国株式の場合は円換算後の現地約定代金(円換算後の現地約定代金とは、現地における約定代金を当社が定める適用為替レートにより円に換算した金額をいいます。)の最大1.650%(消費税込)(ただし、対面または電話でのお取引の場合、3,300円に満たない場合は3,300円)となります。

- 上場有価証券等は、株式市況、金利水準等の変動による市場リスク、発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合の信用リスク、外国証券である場合には為替変動リスク等により損失が生じるおそれがあります。また新株予約権等が付された金融商品については、これらの権利を行使できる期間の制限等があります。

- 国内の取引所金融商品市場もしくは店頭売買有価証券市場への上場が行われず、また国内において公募、売出しが行われていない外国株式等については、我が国の金融商品取引法に基づいた発行者による企業内容の開示は行われていません。

- 金融商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、お取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書又はお客様向け資料をよくお読みください。

【免責事項】

- この資料は、フィリップ証券株式会社(以下、「フィリップ証券」といいます。)が作成したものです。

- 実際の投資にあたっては、お客様ご自身の責任と判断において行うようお願いいたします。

- この資料に記載する情報は、フィリップ証券の内部で作成したか、フィリップ証券が正確且つ信頼しうると判断した情報源から入手しておりますが、その正確性又は完全性を保証したものではありません。当該情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。この資料に記載する内容は将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。

- この資料を入手された方は、フィリップ証券の事前の同意なく、全体または一部を複製したり、他に配布したりしないようお願いいたします。

アナリストのご紹介 フィリップ証券リサーチ部

笹木 和弘

笹木 和弘

フィリップ証券株式会社:リサーチ部長

証券会社にて、営業、トレーディング業務、海外市場に直結した先物取引や外国株取引のシステム開発・運営などに従事。その後は個人投資家や投資セミナー講師として活躍。2019年1月にフィリップ証券入社後は、米国・アセアン・日本市場にまたがり、ストラテジーからマクロ経済、個別銘柄、コモディティまで多岐にわたる分野でのレポート執筆などに精力的に従事。公益社団法人 日本証券アナリスト協会検定会員、国際公認投資アナリスト(CIIA®)。