投資戦略ウィークリー 2022年5月2日号(2022年4月28日作成)】”円安とインバウンド、中国都市封鎖とインフラ投資”

■円安とインバウンド、中国都市封鎖とインフラ投資

- 日銀は27-28日に開催した金融政策決定会合で、現行の量的・質的金融緩和政策の継続を賛成多数で決定。明らかに応札が見込まれない場合を除き、10年国債を利回り25%で無制限に買い入れる「連続指値オペ」を毎営業日実施するとした点を除いて目新しい点はなく、市場では日銀が更なる円安進行を容認したものとみなされ、円安ドル高が進行している。岸田首相が26日の記者会見で、2%の物価上昇率をめざす日銀の金融政策を支持しており、予想されていたものの、政府同時に原油価格や物価の高騰対策として、事業規模13兆円の総合緊急対策を発表していた。そのような中で輸入インフレを通じて物価高騰を助長することにつながる円安ドル高を抑制する方向に向かうのではないかという見方も出ていたことから、日銀の動向が注目されていた。

- ただし、為替相場は米国側の要因も重要だ。5月3-4日のFOMCで50%の政策金利大幅引上げと中央銀行FRBのバランスシート縮小による金融引き締めが予想され、大幅利上げが当面続くと見込まれている。それに加え、中国の新型コロナ感染拡大を抑え込むための都市封鎖強化が長引くことやロシアによる欧州への天然ガス供給停止への懸念などによる複合的な世界景気の減速への警戒が高まっており、米国長期金利が上昇しにくくなっている。今年3月からの急激な円安ドル高に対する反動としてドル円相場が調整局面を迎える可能性が高まっている面もあるだろう。

- 株式投資の観点では、円安は潜在的なインバウンド(外国人の日本観光)消費需要を高める点が注目される。政府は10日に1日当たり入国者数の上限を7千人から1万人に引き上げたものの、入国者数に制限はない主要先進国との差が大きい。また、水際対策についても同様だ。円安は今後外国人の入国制限が緩和された際の「爆買い」などインバウンド消費に繋がるものとして日本株の投資魅力を高める面があるだろう。前回の「爆買い」時と比べて現在は越境Eコマースが発達しており、インバウンド恩恵銘柄についてIT関連含めて多様化する可能性がある点も注目されよう。

- 中国では習近平国家主席が「中国の経済成長率が米国を上回ることを望む」と述べたとの話が報じられ、今年の目標成長率を従来の5%から大幅に引き下げる兆しが出ている一方、習国家主席は空港などの輸送・交通ハブやエネルギー・水資源の大型プロジェクトなどに係るインフラ建設強化への取組みを呼び掛けた。素材や非鉄金属などインフラ投資関連の日本企業も有望だろう。都市封鎖の規模が拡大し経済への悪影響が大きくなるほど、その反動としてインフラ投資の規模も膨らむと見るべきだろう。(笹木)

5/2号では、エレマテック(2715)、味の素(2802)、ラウンドワン(4680)、鈴茂器工(6405)、テルコム・インドネシア(TLKM)を取り上げた。

■主な企業決算の予定

- 5月2日(月): アルインコ、京王電鉄、ティーガイア、TOA、アドウェイズ、SPK、イチネンホールディングス、リケンテクノス、三井物産、双日、(米)NXPセミコンダクターズ

- 5月3日(火):(米)アメリカン・インターナショナル・グループ(AIG)、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)、ベリスク・アナリティクス、マッチ・グループ、スカイワークス・ソリューションズ、エアビーアンドビー、スターバックス、ファイザー、バイオジェン、デュポン・ド・ヌムール

- 5月4日(水):(米)フォーティネット、アンシス、イーベイ、メットライフ、コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ、ブッキング・ホールディングス、CVSヘルス、アイデックスラボラトリーズ、モデルナ、エマソン・エレクトリック、リジェネロン・ファーマシューティカルズ、マリオット・インターナショナル

- 5月5日(木):(米)イルミナ、バーテックス・ファーマシューティカルズ、Lucid Group Inc、コノコフィリップス、データドッグ

- 5月6日(金):株式会社ヤマダホールディング、アクシアル・リテイリング、日東富士製粉、ジェイリース、プロシップ、椿本興業、富士製薬工業、ミスミグループ本社、スパークス・グループ、ヒロセ電機、ヘリオス テクノ ホールディング、イフジ産業、新日本科学、アグレ都市デザイン、魚力、メディカルシステムネットワーク、日本航空、ジェイ エフ イー ホールディングス、ジョイフル本田、HOYA、ジャパンベストレスキューシステム、ソネック、インテリジェント・ウェイブ、ノジマ、ビーピー・カストロール、BIPROGY、マークラインズ、日本セラミック、サンネクスタグループ、FOOD & LIFE COMPANIES、栗田工業、クニミネ工業、オリエントコーポレーション、サカイ引越センター、丸紅、セブン銀行、上新電機、アイネット、クリエートメディック

■主要イベントの予定

- 5月2日(月)

・auじぶん銀行日本製造業PMI (4月)、消費者態度指数(4月)、自動車販売台数(4月)

・英国休場、香港休場、中国休場(4日まで)

・米建設支出 (3月)、米ISM製造業景況指数 (4月)、S&Pグローバル・ユーロ圏製造業PMI (4月)

- 5月3日(火)

・米FOMC(4日まで)、ユーロ圏財務相会合(ユーログループ)、豪中銀 政策金利発表

・米自動車販売 (4月)、米求人件数 (3月)、米製造業受注 (3月)、ユーロ圏失業率 (3月)、ユーロ圏PPI (3月)、独失業率 (4月)、香港GDP(1Q、速報値)

- 5月4日(水)

・米FOMC声明発表 パウエル議長記者会見、ブラジル中銀 政策金利発表

・米ADP雇用統計 (4月)、米貿易収支 (3月)、米ISM非製造業総合景況指数 (4月)、S&Pグローバル・ユーロ圏サービス業・総合PMI(4月)、ユーロ圏 小売売上高 (3月)、独貿易収支 (3月)

- 5月5日(木)

・英中銀政策金利と金融政策報告発表、ノルウェー中銀 政策金利発表、ポーランド中銀 政策金利発表、チリ中銀 政策金利発表、英地方選・北アイルランド議会選挙、「OPECプラス」閣僚級会合、アジア開発銀行年次総会第1ステージ 総務会

・米新規失業保険申請件数 (4月30日終了週)、独製造業受注 (3月)、中国財新コンポジットPMI (4月)、中国財新サービス業PMI (4月)

- 5月6日(金)

・東京CPI (4月)、マネタリーベース(4月)、営業毎旬報告(4月30日現在)

・米ニューヨーク連銀総裁 イベントで冒頭挨拶、米アトランタ連銀総裁 大学卒業式でスピーチ、米ウォラーFRB理事とセントルイス連銀総裁 パネル討論会参加、米サンフランシスコ連銀総裁 大学卒業式でスピーチ

・米雇用統計(4月)、米消費者信用残高 (3月)、独鉱工業生産(3月)

- 5月7日(土)・8日(日)

・独シュレスウィヒ・ホルシュタイン州選挙、香港行政長官選挙

・中国外貨準備高 (4月)

(Bloombergをもとにフィリップ証券作成)

※本レポートは当社が取り扱っていない銘柄を含んでいます。

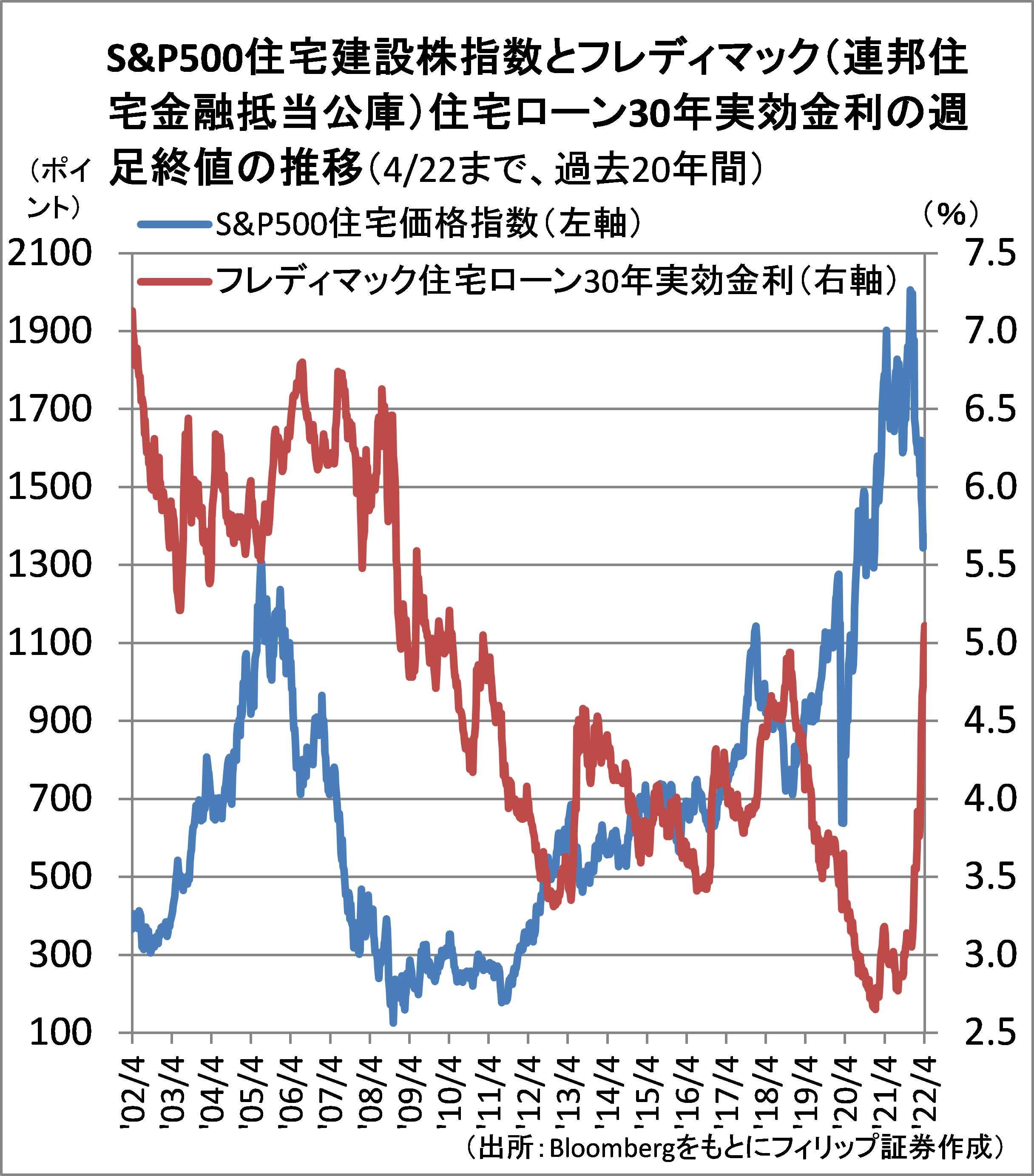

■米住宅関連株と住宅ローン金利

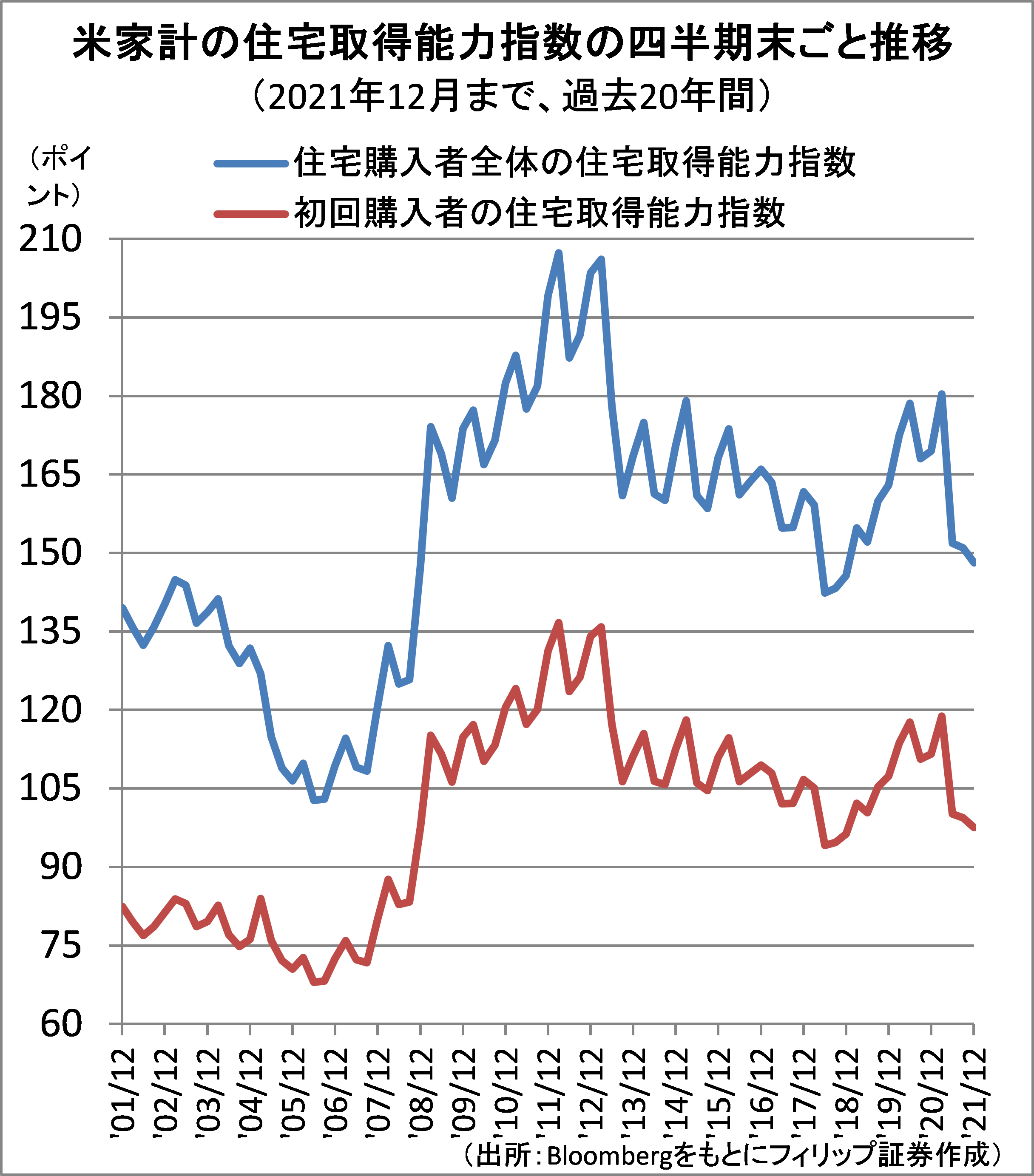

FRBによる金融引き締めで住宅ローン金利が12年ぶりの高水準となり、米S&P住宅建設株価指数が昨年末から4/22までに31%以上下落。住宅建設だけでなく建材から家具など関連業界の株価にも売りが広がっている。住宅ローン月当たり返済額の上昇に加え、アルミや木材などの資材価格や人件費の上昇で住宅価格が高騰していることから、家計の住宅の取得力(100以上であれば住宅取得が可能な所得を得ていること)を示す「住宅取得能力指数」が2007年または2018年以来の水準に落ち込んだ。

住宅ローン月当たり返済額は最近1年間で4割以上上昇している模様で、FRBの急激な利上げによる住宅取得余力の低下が懸念される。昨年9月以降、初回購入者の同指数は100を下回っている。

【米住宅関連株と住宅ローン金利~住宅取得能力指数の100割れに要注意】

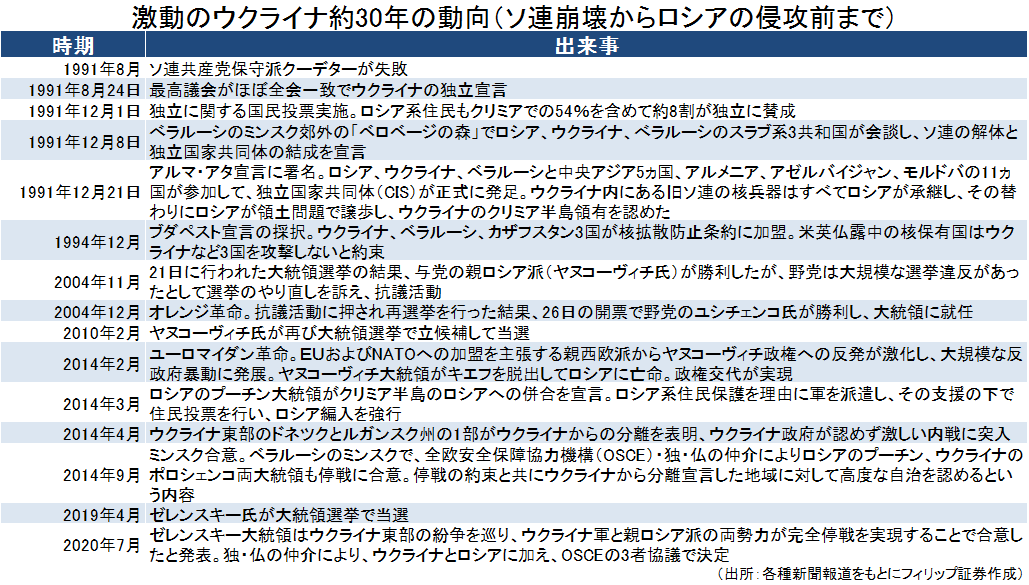

■ウクライナ情勢の歴史的経緯

2/24に開始されたロシアのウクライナ侵攻に関して過去の経緯を知ることは、今後の株式市場の見通しを立てる上で重要だろう。1991年にソ連の解体と共にロシア、ウクライナ、ベラルーシの3国が中心となって独立国家共同体(CIS)が結成され、アルマ・アタ宣言により、ロシアはウクライナ領域内の旧ソ連の核兵器を全て承継した替わりにウクライナのクリミア半島領有を認めていた。更に、1994年採択のブダペスト宣言で核保有国がウクライナを攻撃しないと約束していた。

2004年12月のオレンジ革命に続く14年2月のユーロマイダン革命により親ロシア派のヤヌコーヴィチ大統領がロシアに亡命。それを受け、ロシアのプーチン大統領が14年3月にクリミア半島のロシア併合を宣言し、軍隊を派遣した。

【ウクライナ情勢の歴史的経緯~ユーロマイダン革命以降、ロシアが前面に】

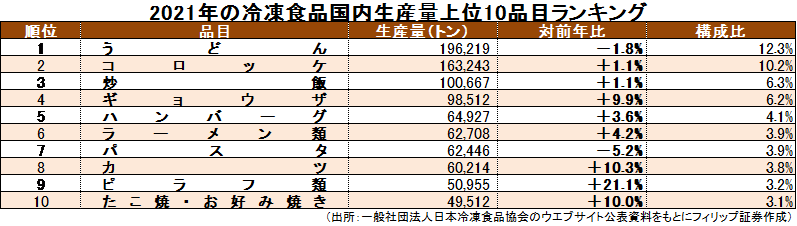

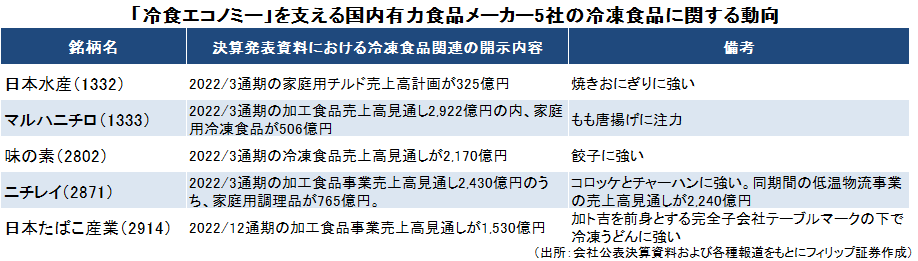

■2021年の冷凍食品市場動向

4/20に日本冷凍食品協会が発表した2021年の冷凍食品の国内生産量は前年比2.9%増の159.6万トンだった。業務用が同2.3%増の79.8万トンに対し、家庭用が同3.6%増の79.9万トンと初めて家庭用が業務用を上回った。コロナ前19年比で家庭用の出荷額が24%、数量が15%増。業務用の出荷額が同10%、数量が同11%減ったのと対照的だ。

冷凍食品メーカーの決算情報は「家庭用冷凍食品」の区分が曖昧も、味の素(2802)とニチレイ(2871)が市場シェア上位と推察される。品目別生産量ではうどん、コロッケ、炒飯の3強が3年連続変わらないものの4位の餃子の伸び率が高く、餃子首位の味の素に追い風だ。また、食品ロス削減の観点から冷凍食品の技術開発が進んでいる点も注目される。

【2021年の冷凍食品市場動向~餃子が3強に迫る。食品ロス削減へ貢献も】

■銘柄ピックアップ

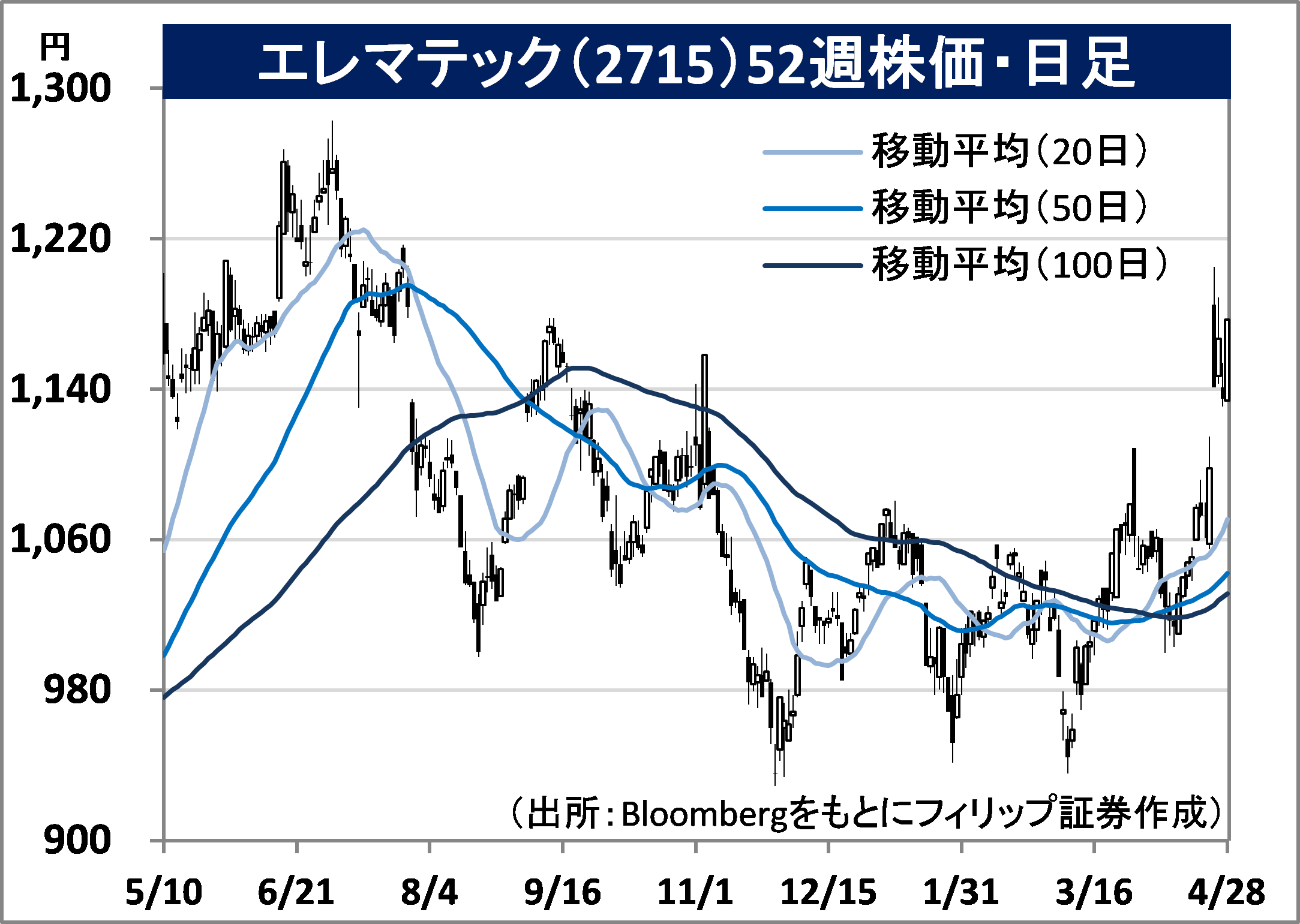

エレマテック(2715)

1,177 円(4/28終値)

・1947年設立の高千穂電気が2009年に大西電気と統合。豊田通商(8015)傘下の電子材料・部品専門商社で同グループの化学品・エレクトロニクス事業に位置。スマホ・車載・医療機器へ展開。

・4/22発表の2022/3通期は、売上高が前期比11.3%増の2,006.46億円、営業利益が同52.8%増の83.46億円。半導体等の供給不足や供給網の混乱があったものの、自動車需要の回復、5G関連および産業機器等の様々な分野での需要が拡大。その中でも自動車向け各種関連部材に注力。

・2023/3通期会社計画は、売上高が前期比12.4%増の2,255億円、営業利益が同7.2%増の89.50億円、年間配当が同7円増配の60円。従来のスマホ中心から自動車・医療関連・産業機器へと軸足をシフトするなか、需要拡大を見込める分野にシフトすることで収益安定化を図る方針。同社は利益配分に関する基本方針を連結配当性向40%以上としており、配当利回り面でも注目されよう。

味の素(2802)

3,385 円(4/28終値)

・1907年設立。アミノ酸技術を核に調味料から飼料・医薬へ多角化。調味料、栄養・加工食品等の「調味料・食品」、「冷凍食品」、医薬用・食品用アミノ酸など「ヘルスケア等」の主要3事業を営む。

・1/31発表の2022/3期9M(4‐12月)は、売上高が前年同期比7.5%増の8,542億円、持分法による損益を含めた事業利益が同8.4%増の1,084億円。主要3事業セグメントともに増収。事業利益では調味料・食品、冷凍食品がコスト増により減益も、ヘルスケア等が同81%増だったことが貢献した。

・通期会社計画は、売上高が前期比7.1%増の1兆1,480億円、事業利益が同6.1%増の1,200億円。家庭用冷凍食品の国内市場が伸長するなか、2021年は日本の冷凍餃子生産量が前年比9.9%と大幅増。同社は冷凍餃子老舗で国内首位。ニチレイ(2871)が炒飯など家庭用冷凍食品の8月以降値上げを発表。ブランド力のある冷凍食品は値上げで収益増を図りやすい面があろう。

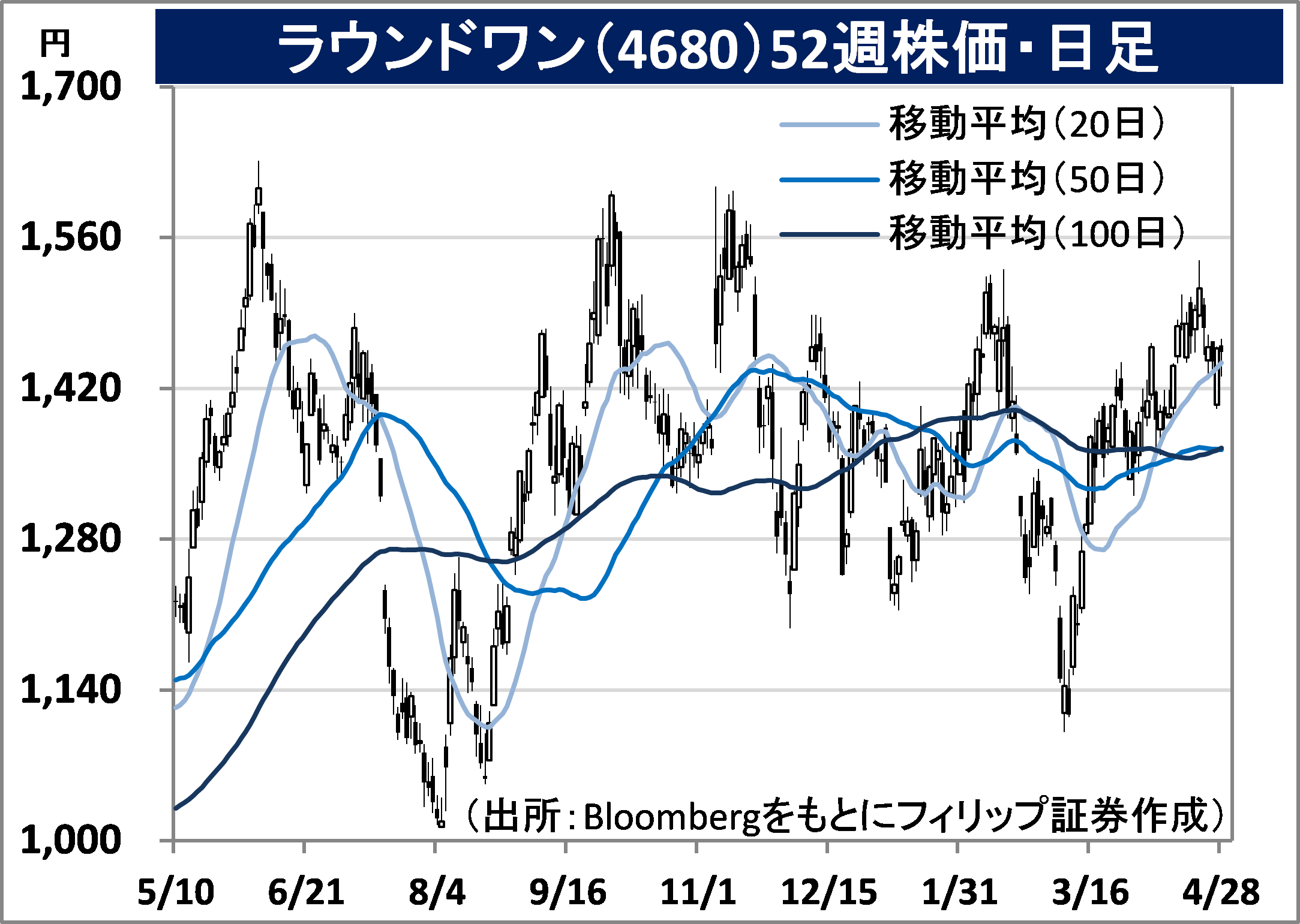

ラウンドワン(4680)

1,454 円(4/28終値)

・1980年設立。ボウリング・アミューズメント・カラオケ・スポッチャ(スポーツをテーマとした時間制施設)等を中心に、地域密着の屋内型複合レジャー施設の運営を行う。2010年に米国に進出した。

・2/10発表の2022/3期9M(4-12月)は、売上高が前年同期比65.8%増の665.78億円、営業利益が前年同期の▲181.41億円から▲47.15億円へ赤字幅縮小。休業や時短要請に伴う政府・自治体からの補助金収入が同12.4倍の57.16億円に上ったことにより経常利益および純利益が黒字転換。

・通期会社計画は、売上高が前期比57.2%増の958.70億円、営業利益が前期の▲192.86億円から▲19.10億円へ赤字幅縮小。現在45店舗展開の米国で、日本でも流行していた「ダンスダンスマシーン」や「太鼓の達人」などゲームマシンが流行中。大人向けアミューズメント施設が少ない米国での市場開拓が奏功している模様。4/22基準の東証信用倍率が0.83倍と、需給面でも注目されよう。

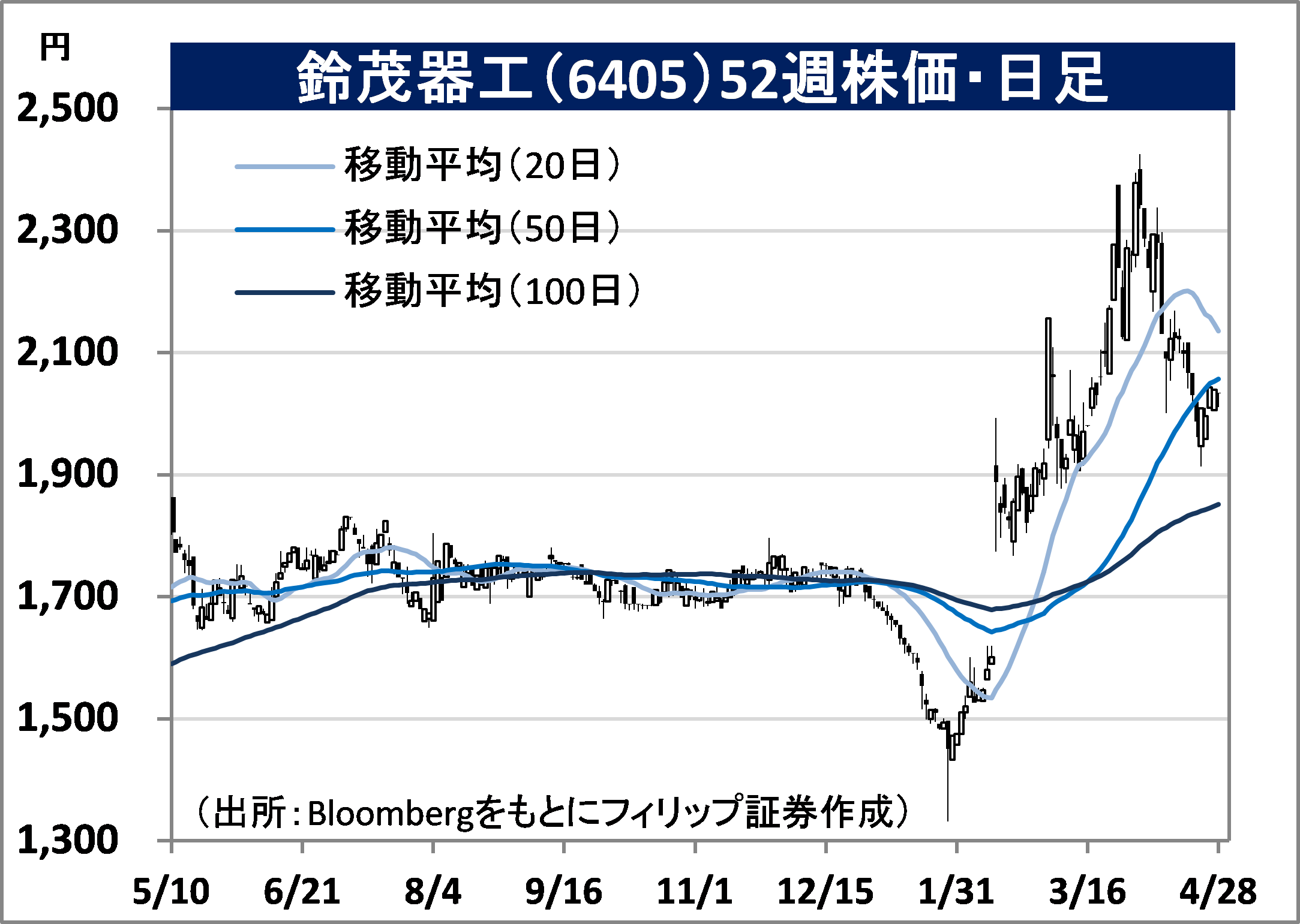

鈴茂器工(6405)

2,033 円(4/28終値)

・1961年設立。「寿司ロボット」や「盛付けロボット」等の米飯加工機械の製造・販売を主とするほか、アルコール系洗浄剤・除菌剤等の衛生資材の製造・販売を行う。和食人気の海外展開にも注力。

・2/10発表の2022/3期9M(4-12月)は、売上高が前年同期比26.1%増の87.47億円、営業利益が同2.1倍の13.58億円。外食・小売業においてテイクアウトやデリバリーの普及に伴う省人化の動きが加速し、回転寿司チェーン向けの寿司ロボット、ホテル・旅館向けのご飯盛付けロボット等が伸びた。

・通期会社計画を上方修正。売上高を前期比24.1%増の117.7億円(従来計画100.0億円)、営業利益を同84.9%増の17.0億円(同9.3億円)、年間配当を同20円増配の40円(同20円)とした。中国Keenon Robotics社開発のAI(人工知能)配膳ロボット「PEANET」の日本正規販売店である日本システムプロジェクト社を昨年9月に完全子会社化。飲食店などの省人化需要増の恩恵を受けよう。

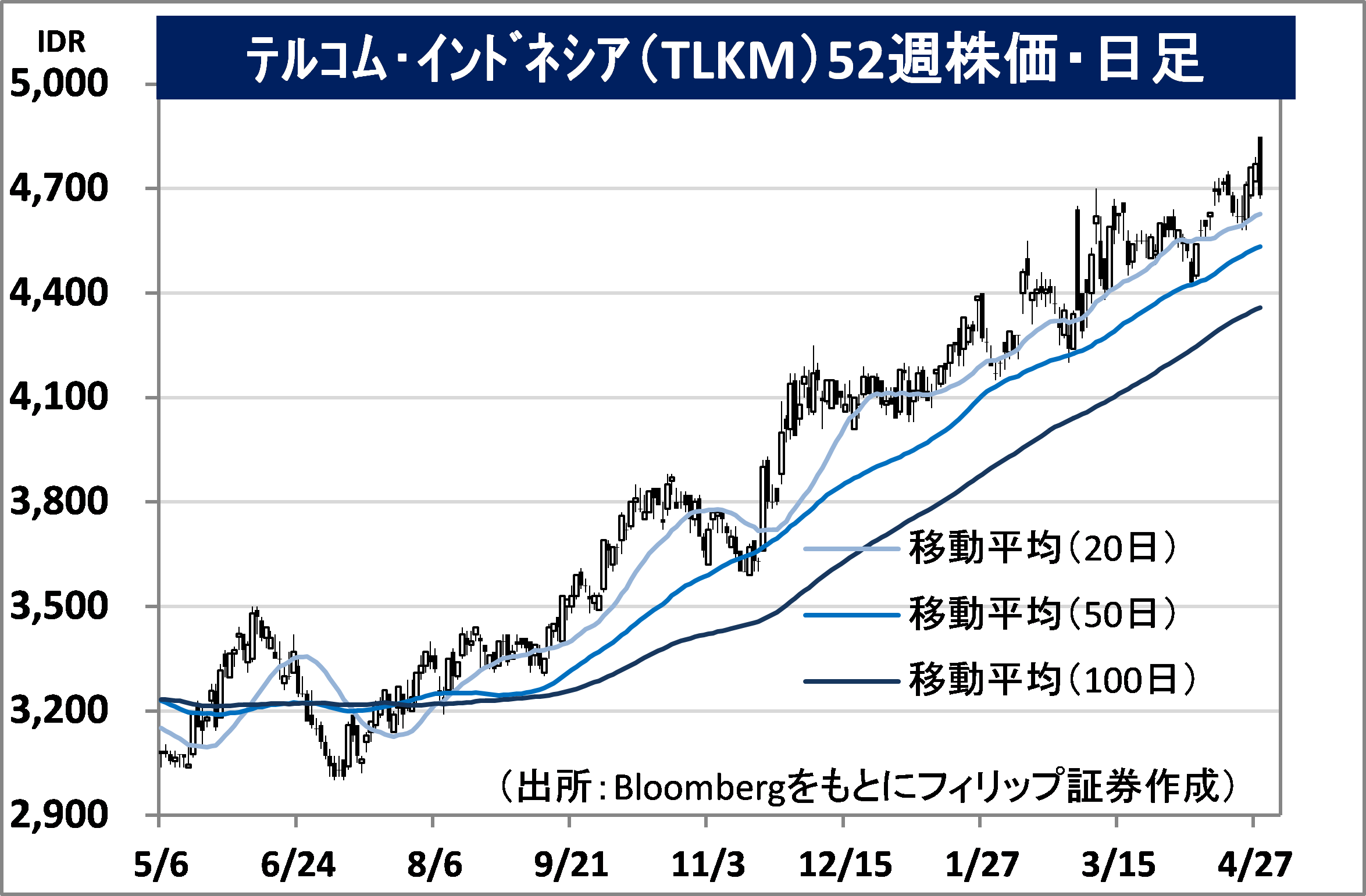

テルコム・インドネシア(TLKM)

市場:インドネシア 4,770 IDR (4/27終値)

・1965年設立の国営の情報通信会社。主要子会社のテルコムセルは、モバイル、固定回線、大規模通信・国際通信、ネットワーク・インフラ、法人および個人向けデジタルサービス事業を営む。

・4/18発表の2021/12通期は、売上高が前期比4.9%増の143.21兆IDR、EBITDAが同5.1%増の75.72兆IDR。家庭の電話やデータ通信をパッケージ化したブロードバンド・デジタル通信サービスのIndihome事業が同18.5%増収。固定ブロードバンド登録者数とモバイルデータ通信量が増加。

・同社が出資するインドネシア配車大手ゴジェックが昨年5月にEコマース大手トコペディアとの経営統合でGoToを発足し、今年4月にIPOを達成。キャッシュレス決済を軸にアプリ上で幅広いサービスを展開するGoToのスーパーアプリとの連携によるユーザー数増加を図る方針。また、既に国内外27データセンターを保有するなか、6月迄の巨大データセンター稼働の業績寄与が期待されよう。

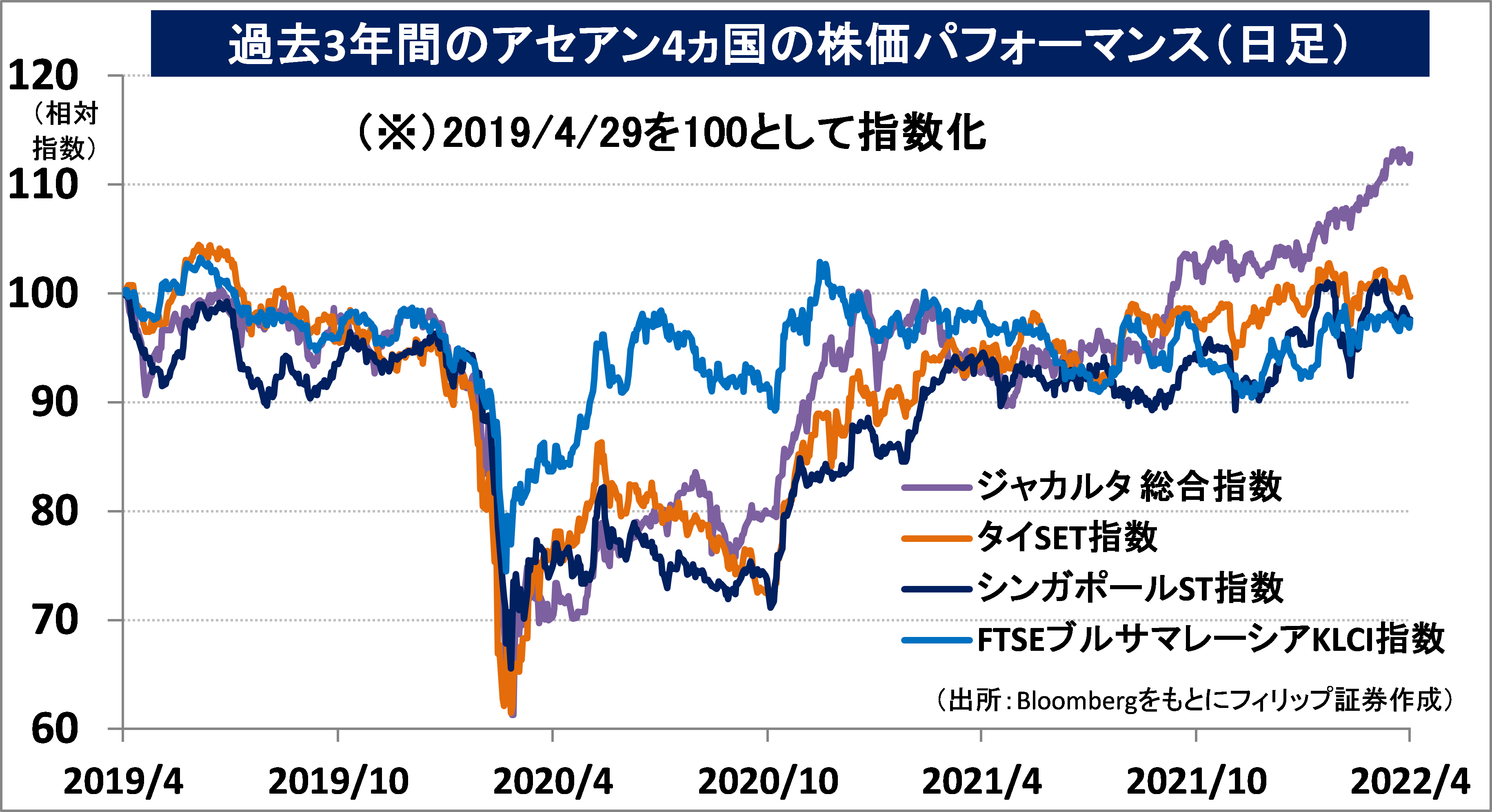

■アセアン株式ウィークリーストラテジー

(5/2号「インドネシアのパーム油輸出禁止の余波」)

インドネシア政府が4/22、ウクライナ情勢に起因する国内の食料価格の高騰を抑え込む方策としてパーム油の全面禁止を発表。翌週明けの25日以降、パーム油価格が上昇し、インドネシア・ルピアが下落。インドネシアは揚げ油やマーガリンなどに使うパーム油の世界最大の輸出国である。

同政府の発表を受けてパーム油産地として代替需要が高まるとみられていたマレーシアでは、移民労働者に対する強制労働が問題視されている。今年3月、米税関国境保護局(CBP)がマレーシアから輸出されたパーム油を差し押さえたほか、イタリア菓子メーカーのフィエロが4月中旬、マレーシアのサイム・ダービー・プランテーションのパーム油関連製品の調達を止めると発表。ウクライナ問題に加え、ESG(環境・社会・企業統治)も世界的食料インフレ加速圧力となっている模様だ。

- 上場有価証券等のお取引の手数料は、国内株式の場合は約定代金に対して上限1.265%(消費税込)(ただし、最低手数料2,200円(消費税込))、外国株式の場合は円換算後の現地約定代金(円換算後の現地約定代金とは、現地における約定代金を当社が定める適用為替レートにより円に換算した金額をいいます。)の最大1.650%(消費税込)(ただし、対面または電話でのお取引の場合、3,300円に満たない場合は3,300円)となります。

- 上場有価証券等は、株式市況、金利水準等の変動による市場リスク、発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合の信用リスク、外国証券である場合には為替変動リスク等により損失が生じるおそれがあります。また新株予約権等が付された金融商品については、これらの権利を行使できる期間の制限等があります。

- 国内の取引所金融商品市場もしくは店頭売買有価証券市場への上場が行われず、また国内において公募、売出しが行われていない外国株式等については、我が国の金融商品取引法に基づいた発行者による企業内容の開示は行われていません。

- 金融商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、お取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書又はお客様向け資料をよくお読みください。

【免責事項】

- この資料は、フィリップ証券株式会社(以下、「フィリップ証券」といいます。)が作成したものです。

- 実際の投資にあたっては、お客様ご自身の責任と判断において行うようお願いいたします。

- この資料に記載する情報は、フィリップ証券の内部で作成したか、フィリップ証券が正確且つ信頼しうると判断した情報源から入手しておりますが、その正確性又は完全性を保証したものではありません。当該情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。この資料に記載する内容は将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。

- この資料を入手された方は、フィリップ証券の事前の同意なく、全体または一部を複製したり、他に配布したりしないようお願いいたします。

アナリストのご紹介 フィリップ証券リサーチ部

笹木 和弘

笹木 和弘

フィリップ証券株式会社:リサーチ部長

証券会社にて、営業、トレーディング業務、海外市場に直結した先物取引や外国株取引のシステム開発・運営などに従事。その後は個人投資家や投資セミナー講師として活躍。2019年1月にフィリップ証券入社後は、米国・アセアン・日本市場にまたがり、ストラテジーからマクロ経済、個別銘柄、コモディティまで多岐にわたる分野でのレポート執筆などに精力的に従事。公益社団法人 日本証券アナリスト協会検定会員、国際公認投資アナリスト(CIIA®)。