投資戦略ウィークリー 2022年3月22日号(2022年3月18日作成)】”「まん防」解除と参院選、米利上げとドル円相場”

■「まん防」解除と参院選、米利上げとドル円相場

- 政府は3/17、新型コロナ対応の「まん延防止等重点措置」を適用中の18都道府県について期限の21日に全面解除することを正式決定。東京都をはじめ各自治体の判断で解除にあわせて飲食店に対する時短営業や酒類制限の措置も終わる模様だ。また、13日の自民党大会で茂木幹事長が夏の参院選が6/22公示、7/10投開票と発言。岸田首相も、新型コロナ感染拡大で中断した観光支援事業「Go To トラベル」の早期再開を夏の参院選に向けた実績としてアピールしたい政権の狙いもあるとみられることから、引き続き旅行・レジャー・飲食店関連の業績急回復を睨んだ投資が有効だろう。その中でも、コロナ禍において出店コストを押さえつつも逆張りで店舗を拡大してきた企業、あるいは海外展開にも目を向けてきた企業が有望と言えるだろう。

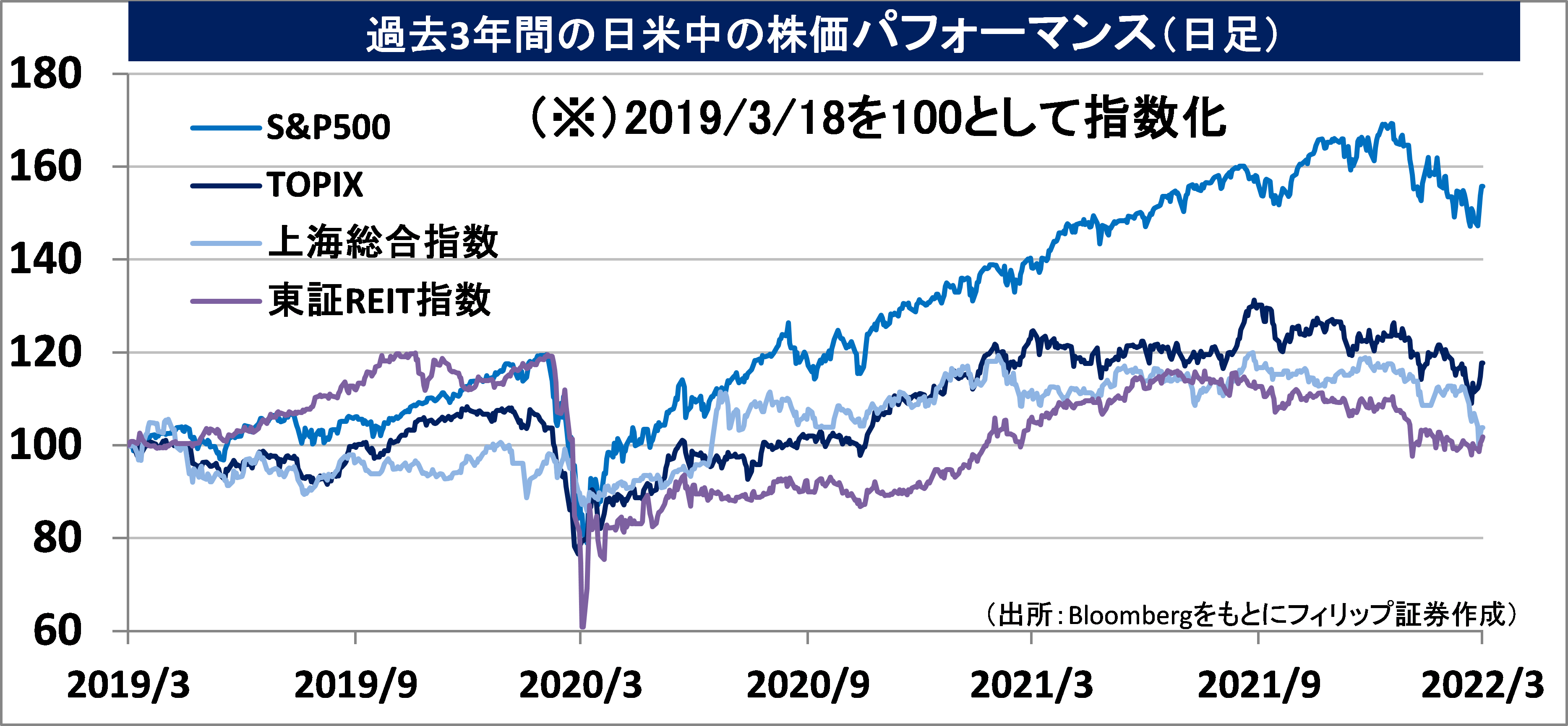

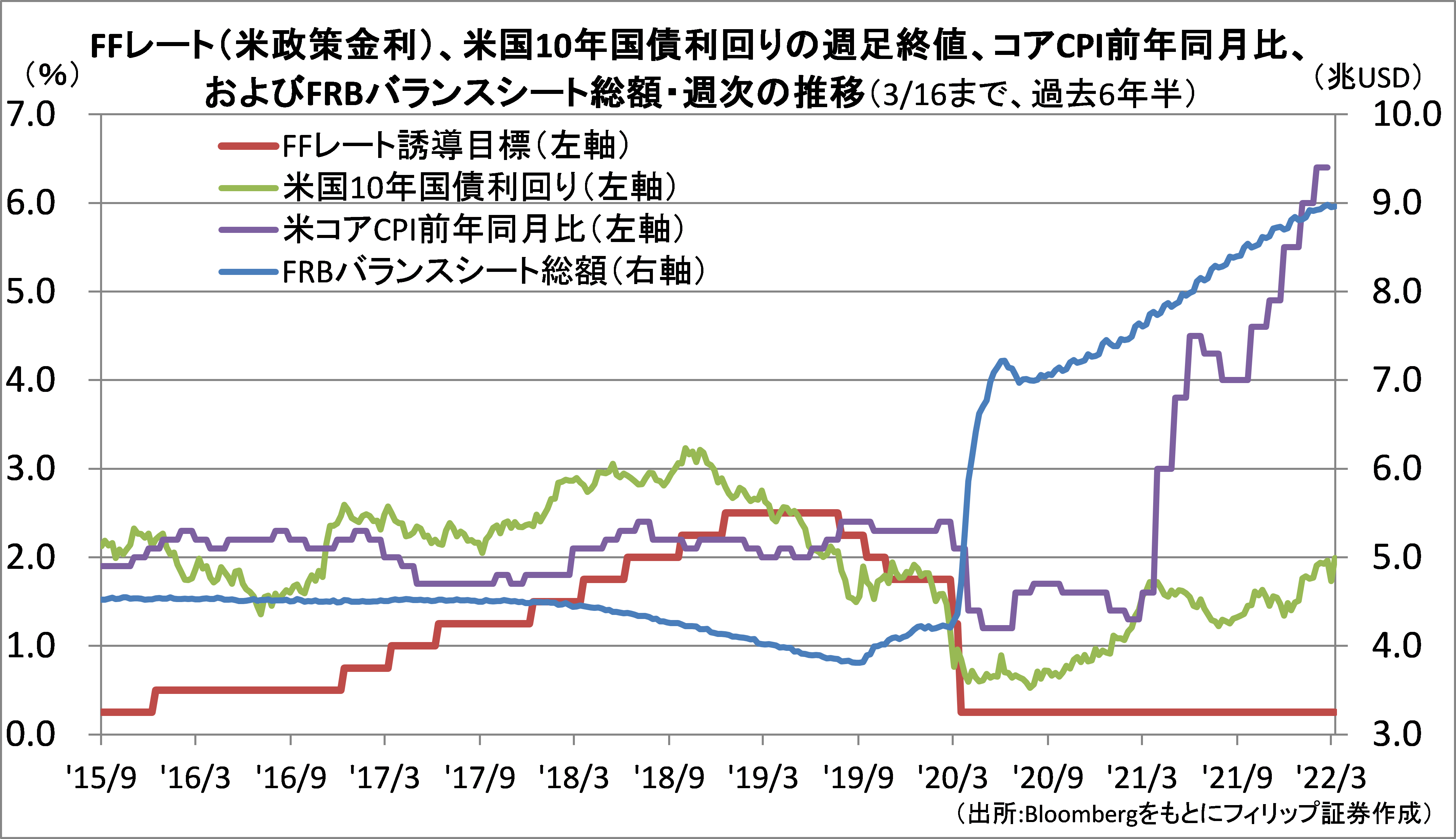

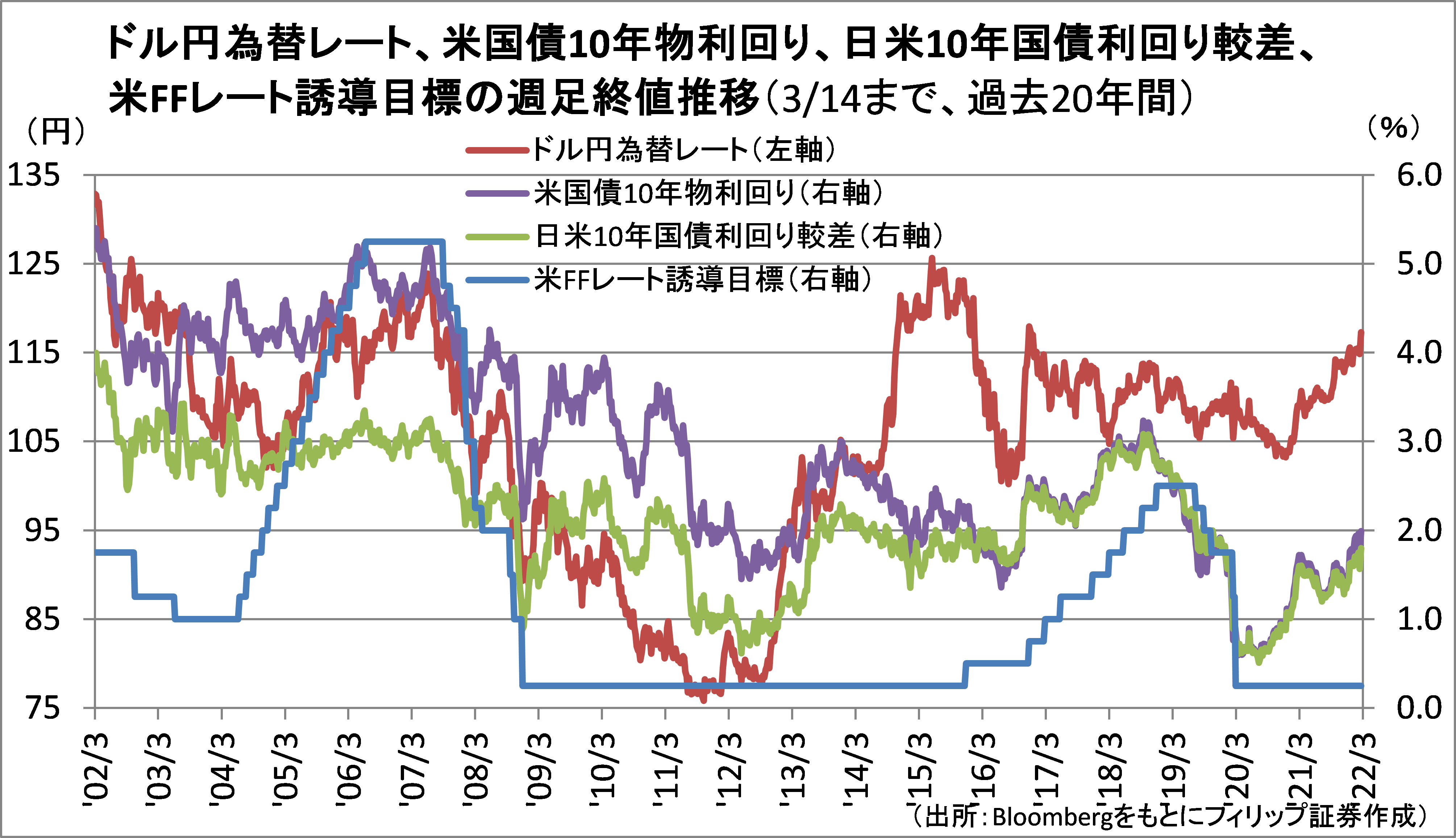

- 3/16の米FOMC(連邦公開市場委員会)で政策金利の誘導目標を25ポイント引き上げた。参加者の政策金利見通しでは来年までに利上げ回数が11回前後実施され、最終的に2.75%まで高まるとの予想が示された。これがドル円相場にどのような影響を与えるのかが焦点となる。前回の利上げ局面では2015年12月から2018年12月までの3年間で9回の利上げが実施されたなか、ドル円相場は既に利上げを織り込んでいたためか、2015年6月に125円台までドル高円安が進んでいた。その後のリスクオフ局面で2016年8月に100円割までドル安円高が進んだ後、米大統領選とトランプ減税を織り込んで2017年1月の118円台までのドル高円安となった。その後は、2017年3月の3回目以降の断続的利上げにもかかわらず、緩やかなドル安円高基調で推移した。

- 前々回の2004年7月から2006年6月までの17回、合計25ポイントに達する米利上げ局面では、前回とは異なり、ドル円相場は利上げの後半に本格的なドル高円安局面となった。一方、2005年1月の5回目の利上げまではドル安円高が進んだ。

- 今回の利上げ局面で前回および前々回と大きく異なる点は、米中銀FRBのバランスシート総額が9兆ドル近辺まで膨張したことで米長期金利が人為的に低く抑えられている点、および、消費者物価(CPI)上昇率が既に40年ぶりの高水準に達している点だろう。それでも、基本的には2015年と同様に、タカ派的な利上げ局面を事前に織り込んだドル高円安が足元で進行している可能性が高く、利上げとエネルギー価格高騰で米景気の減速が示されるようになればドル安円高に反転する可能性もあり得よう。(笹木)

3/22号では、コシダカホールディングス(2157)、伊勢化学工業(4107)、オービックビジネスコンサルタント(4733) 、日本電気(6701)、バンコク・ドゥシット・メディカル・サービス(BDMS)を取り上げた。

■主な企業決算の予定

- 3月21日(月): (米)ナイキ、拼多多(ピンドゥオドゥオ)

- 3月22日(火): 日本オラクル、ツルハホールディングス、(米)アドヒ゛

- 3月23日(水): (米)シンタス

- 3月25日(金): 三益半導体工業、ニイタカ、ミタチ産業

■主要イベントの予定

- 3月21日(月)

・米FRB議長とアトランタ連銀総裁 全米企業エコノミスト協会(NABE)の年次会合で講演、 EU外相理事会

- 3月22日(火)

・国際決済銀行(BIS)イノベーションサミット(23日まで) ECB総裁や米ニューヨーク連銀総裁などが参加、米クリーブランド連銀総裁講演・サンフランシスコ連銀総裁 オンライン討論会に参加、ハンガリー中銀 政策金利発表

- 3月23日(水)

・日本船主協会 会長会見、オーシャン・ネットワーク・エクスプレス 事業説明会、TORICO 東証マザーズに新規上場、日銀営業毎旬報告、景気一致指数 (1月)、 景気先行CI指数 (1月)、工作機械受注(2月)

・BISイノベーションサミット(最終日) 米FRB議長や英中銀総裁などが参加、米サンフランシスコ連銀総裁 ブルームバーグ主催のイベントに参加、英財務相 予算案、G7貿易相会合、バンコク国際モーターショー(4月3日まで)

・米新築住宅販売件数 (2月)、ユーロ圏消費者信頼感指数 (3月)、英CPI (2月)

- 3月24日(木)

・日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(1月17・18日

分)、東芝が臨時株主総会を開催、日本ガス協会・東京ガス・大阪ガス共催のカーボンニュートラルセミナー、日本郵船 「NYKグループESGストーリー2022」説明会、じぶん銀行 日本PMI (3月)、全国百貨店売上高(2月)、東京地区百貨店売上高 (2月)

・米 アトランタ連銀総裁 オンライン討論会に参加、ECB経済報告、EU首脳会議(25日まで)、北大西洋条約機構(NATO)緊急首脳会議、スイス中銀 政策金利発表、ノルウェー中銀 政策金利発表、メキシコ中銀 政策金利発表、南ア中銀 政策金利発表、フィリピン中銀 政策金利発表

・米経常収支 (4Q)、米新規失業保険申請件数 (19日終了週)、米耐久財受注 (2月)、マークイット米製造業・総合・サービス業PMI(3月)、マークイット・ユーロ圏製造業・総合・サービス業PMI (3月)

- 3月25日(金)

・東京CPI(3月)、企業向けサービス価格指数(2月)

・米ニューヨーク連銀総裁 講演

・米ミシガン大学消費者マインド指数 ・改定値(3月)、米中古住宅販売成約指数 (2月)、ユーロ圏マネーサプライ (2月)、独IFO企業景況感指数 (3月)

- 3月26日(土)・27日(日)

・欧州 夏時間開始、米アカデミー賞授賞式、独ザールラント州議会選挙

・中国工業利益 (1-2月)

(Bloombergをもとにフィリップ証券作成)

■前回の利上げより強いタカ派色

米FRBが3/16、FOMC(連邦公開市場員会)の結果を発表し、0.25%の利上げを決定。参加者の政策金利見通しでは年内利上げが今回を含めて7回、23年にも3-4回の利上げを実施し、最終的な政策金利は2.75%に高まるとの予想を示した。前回の利上げ局面が2015年12月から18年12月までの3年間で9回の利上げ実施であり、最終的な政策金利が2.50%だったことから、その比較でもタカ派色を大幅に強めたものと言えるだろう。

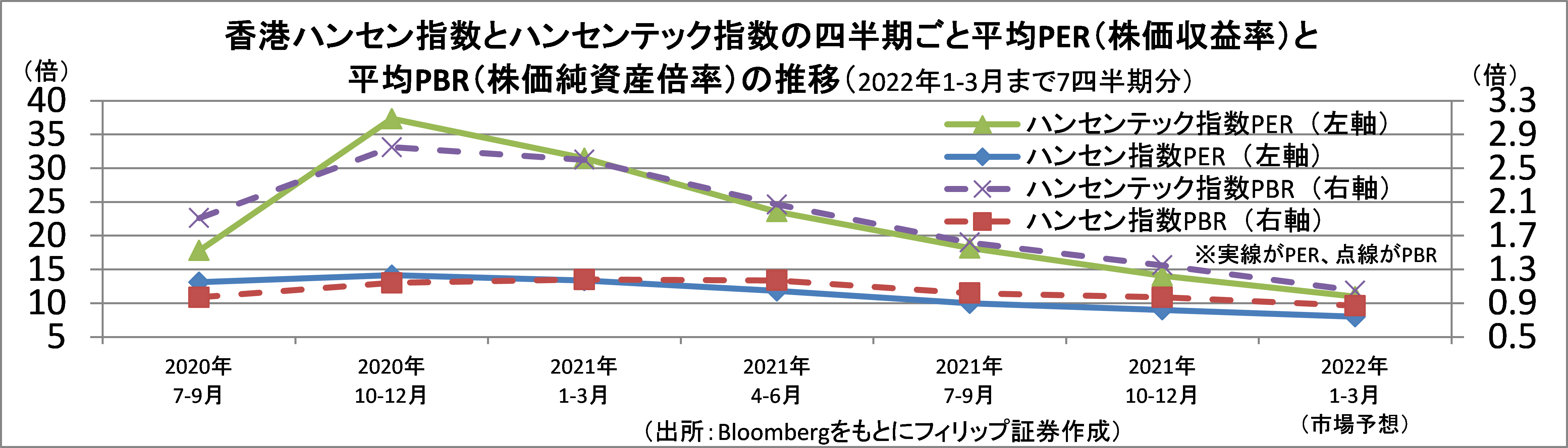

米10年債利回りも来年までに2.75%を超えて18年10月の3.2%台を上回る可能性があり、高PERハイテク株への逆風となり易いだろう。ただ、FRBバランスシート縮小時期先送りやCPI上昇率の落ち着きが示される余地もあり、既にPERの水準訂正が進んだハイテク株が注目されよう。

【前回の利上げより強いタカ派色~FRBの利上げ見通し23年まで10回超】

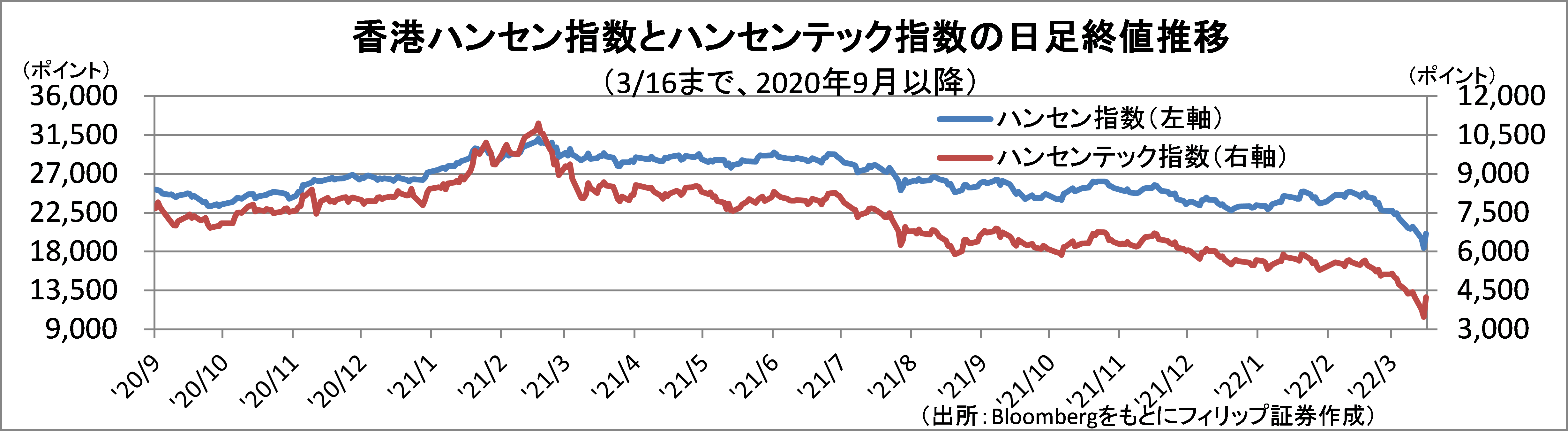

■香港市場の主要株価指数

香港市場の代表的株価指数として、不動産・金融の比率が高い「ハンセン指数」、およびハイテク関連銘柄の「ハンセンテック指数」がある。3/17現在で前者が66銘柄、後者が30銘柄から構成され、9銘柄が両指数に重複する。また、米上場のADR銘柄で構成される「ナスダック・ゴールデン・ドラゴン中国指数」は構成銘柄もハンセンテック指数と類似している。

米証券取引委員会が外国企業説明責任法に基づき、会計監査要件で問題ある中国企業を新たに特定したことから中国企業の米上場廃止懸念が高まっていたなか、16日に劉鶴副首相が中国企業の米上場を支援する姿勢を示し、ハンセンテック指数は16日大幅高。同指数はPERやPBRといった指標面から既に割安な水準まで売られていた面もあるだろう。

【香港市場の主要株価指数~ハンセン指数とハンセンテック指数に割安感も】

■ドル円相場と米国金利の関係

米FRBによる利上げ開始に伴ってドル円相場の行方が注目される。前回の2015年12月から3年間の利上げ局面では、ドル円相場は15年6月に既に125円超えまで上昇し、1回目の利上げ後の16年8月に100円割れまでドル安円高が進んだ。前々回の04年7月から06年6月までの17回、合計4.25ポイントに上る利上げ局面では、05年1月の5回目の利上げまでドル安円高が進行後に反転し、ドル高円安基調に移行した。

今回3/16からの利上げ局面は、FOMC参加者より2023年末までで約11回の利上げ見通しが示された。期間は前々回並み、利上げ幅は前回を上回るが、前々回には及ばない見通し。ただ、40年ぶりのCPI上昇率という過去2回にない利上げ局面ということは注意されろう。

【ドル円相場と米金利の関係~米国金利引上げ局面のドル円相場は複雑】

■銘柄ピックアップ

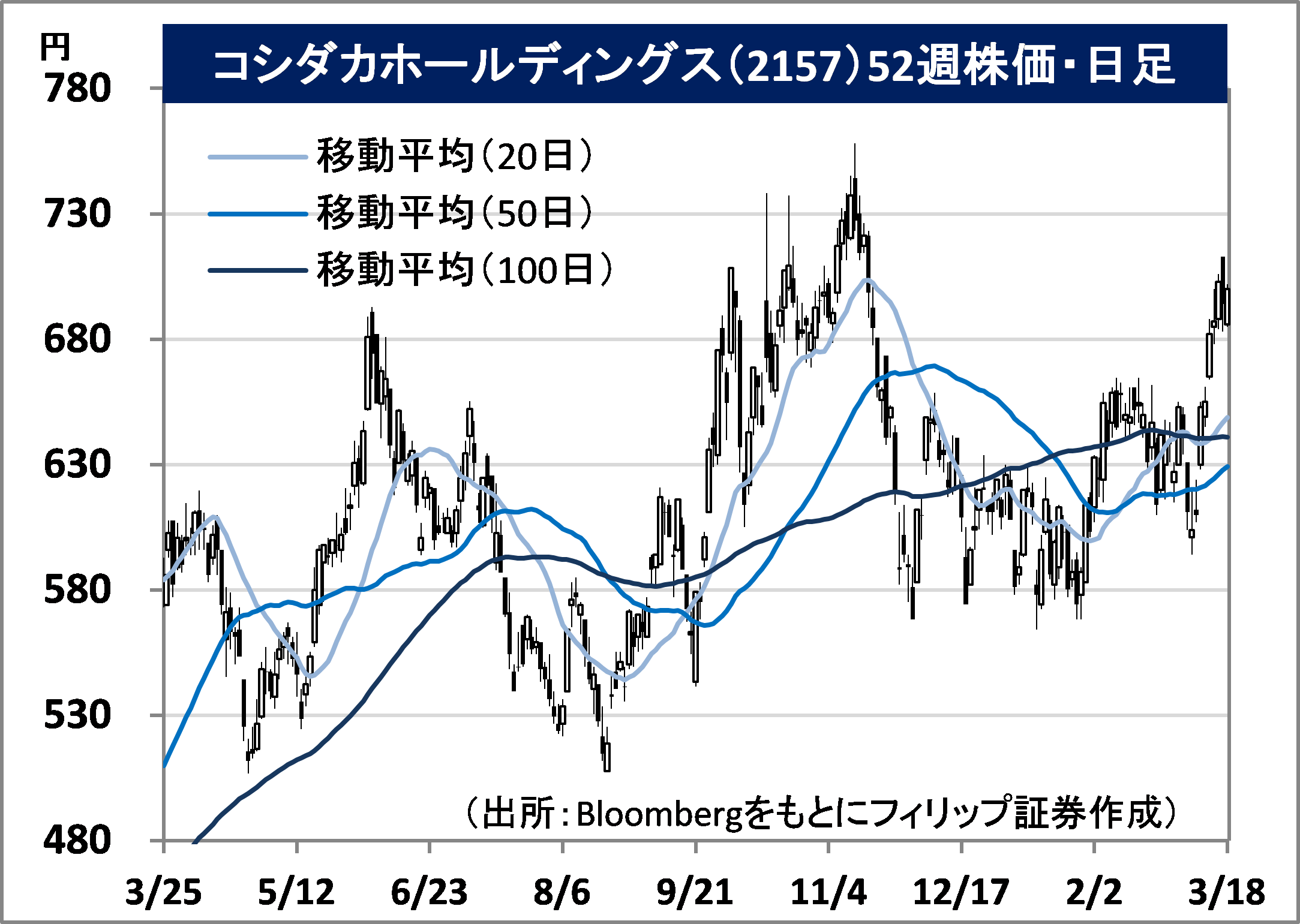

コシダカホールディングス(2157)

699 円(3/18終値)

・1967年に群馬県前橋市の中華料理店(新盛軒)として創業。「カラオケまねきねこ」や「ワンカラ」のカラオケ事業、「まねきの湯」や「らんぷの湯」の温浴事業、および不動産管理事業を営む。

・1/13発表の2022/8期1Q(9‐11月)は、売上高が前年同期比2.7%減の63.71億円、営業利益が前年同期の▲9.83億円から▲11.30億円へ赤字幅拡大。昨年9月の緊急事態宣言下で大半の店舗休業が響いた。時短協力金の寄与で経常利益は同▲7.95億円から▲1.96億円へ赤字幅縮小。

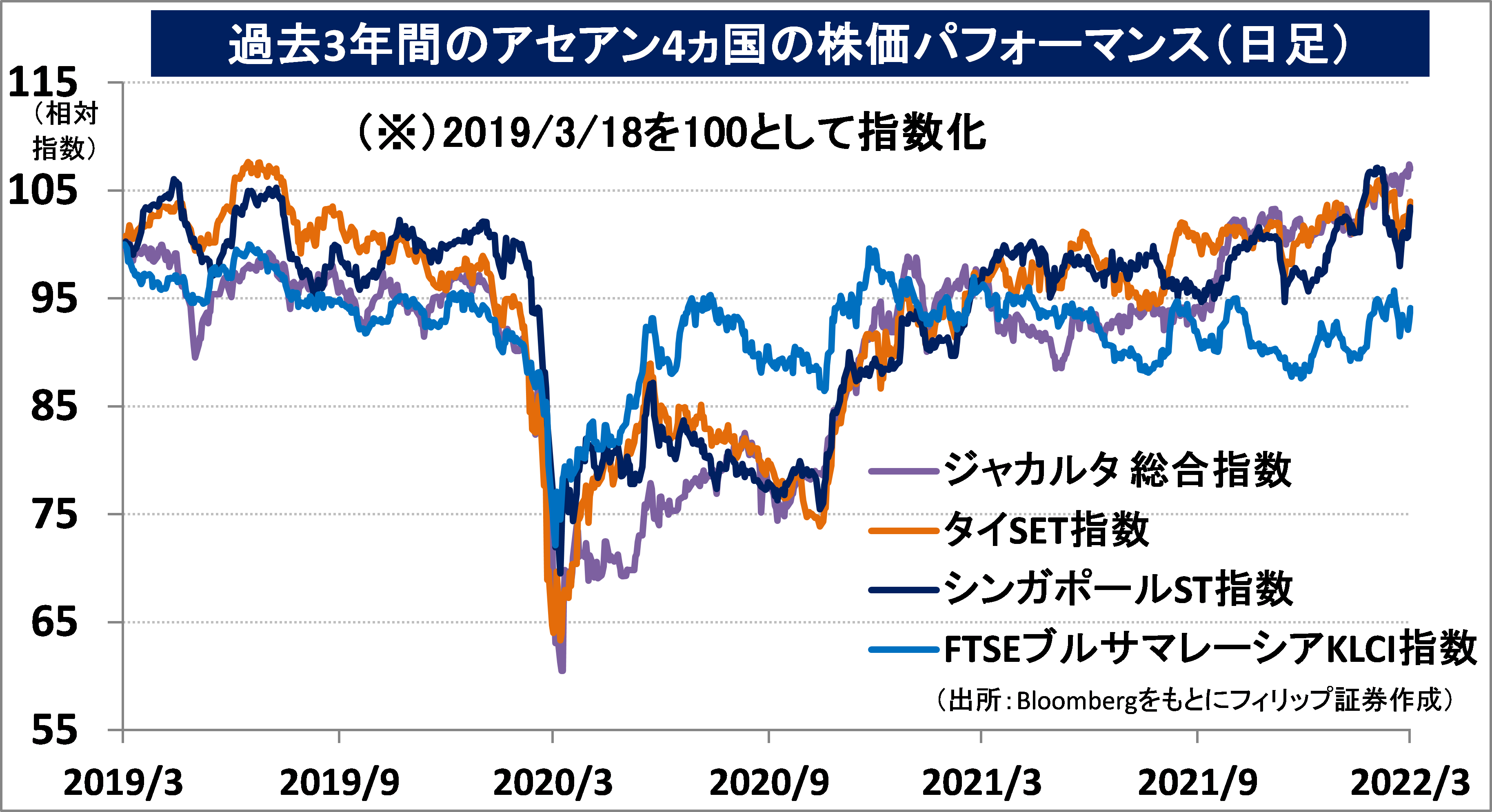

・通期会社計画は、売上高が前期比92.8%増の400.93億円、営業利益が前期の▲76.28億円から27.01億円へ黒字転換。今月21日の期限で全ての地域で新型コロナのまん延防止等重点措置の解除が決定。昨年3月に居酒屋大手の大庄から低コストの居抜き物件でカラオケ事業(43店舗)を譲り受けるなど特色ある事業モデルで店舗拡大。また、韓国のほかアセアンでも海外展開積極化。

伊勢化学工業(4107)

4,135 円(3/18終値)

・1927年に三重県伊勢市で創業。AGC(5201)の連結子会社でヨウ素及び天然ガスと金属化合物(2次電池向けコバルト・ニッケル等)の製造販売を行う。ヨウ素生産で国内首位級かつ世界屈指。

・2/3発表の2021/12通期は、売上高が前期比20.7%増の203.54億円、営業利益が同24.0%増の27.09億円。ヨウ素及び天然ガス事業は、ヨウ素の国際市況が堅調に推移したほか製品販売数量が回復。金属化合物事業は、塩化ニッケルの販売数量増に加え、金属相場上昇の恩恵を受けた。

・2022/12通期会社計画は、売上高が前期比3.2%増の2,100億円、営業利益が同11.4%減の24億円。新規坑井開発や維持更新投資に伴う減価償却費増と原燃材料価格上昇を想定。ヨウ素の生産は日本とチリで世界の9割以上、日本が約3割を占める。また、放射能を持たない薬剤の安定ヨウ素剤は放射線被ばくに対する予防効果があるとされ、地政学リスクが高まれば注目度が増そう。

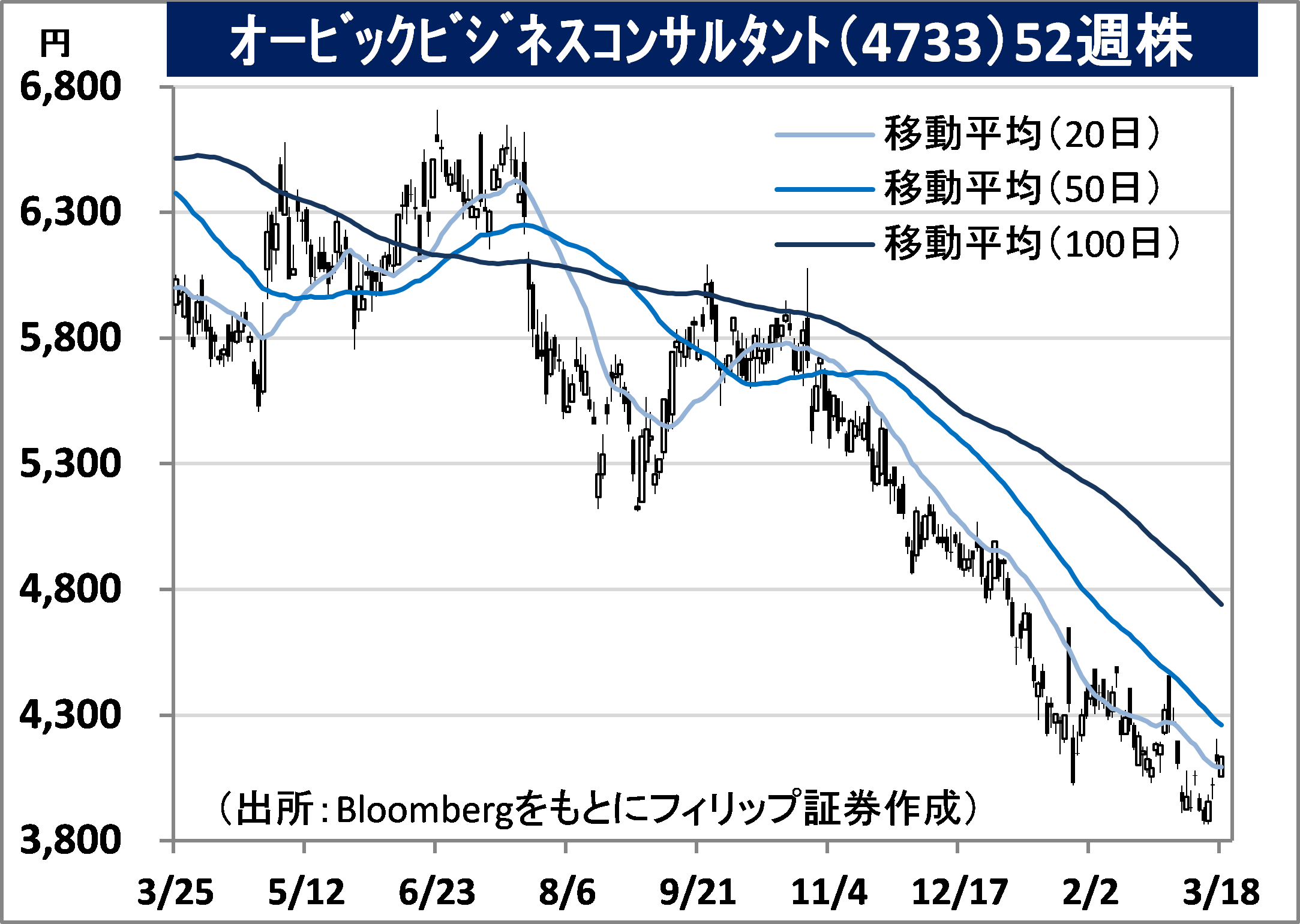

オービックビジネスコンサルタント(4733)

4,190 円(3/18終値)

・1980年設立のソフトウェアメーカー。主に中小企業向けに基幹業務システムの開発・販売、および基幹システムを補う業務サービスを多数提供する。「勘定奉行」などの「奉行シリーズ」で知られる。

・1/25発表の2022/3期9M(4-12月)は、売上高が254.44億円(収益認識会計基準適用前の前年同期211.95億円)、営業利益が前年同期比33.9%増の115.60億円。社会的なDX化(デジタル変革)要請の高まりのなか、クラウドサービスやWEB経由指導料の売上増、安定的な保守契約が貢献。

・通期会社計画は、売上高が340億円(収益認識会計基準適用前の前期292.52億円)、営業利益が153.90億円(同129.52億円)。SaaS(Software as a Service)化の進展で12月末の前受収益残高が前年同期比29%増と拡大。また、同社は3/15、徳島県の阿波銀行グループと協業で同行の取引先を中心に地域密着で業務効率化のためのDX支援を開始。地銀との提携の横展開が期待される。

日本電気(6701)

5,090 円(3/18終値)

・1899年創業の官公庁・企業向けITサービス大手。パブリック、エンタープライズ、ネットワークサービス、システムプラットフォーム、グローバルの5事業を営む。通信インフラで国内首位を占める。

・1/31発表の2022/3期9M(4-12月)は、売上収益が前年同期比2.5%増の2兆963億円、本源的事業業績を測る調整後営業利益が同21.7%減の759.51億円。前年同期の一過性利益計上の反動減で減益も顧客企業向けエンタープライズ事業や通信インフラ等グローバル事業が業績を牽引。

・通期会社計画を上方修正。調整後営業利益を前年同期比10.2%減の1,600億円(従来計画1,550億円)とした。5G通信インフラの海外顧客からの需要が旺盛のほか、ウクライナが高精度画像を集めてロシア軍の動向把握のために日本に「合成開口レーダー(SAR)」搭載の人工衛星データの提供を求めている模様。同社が強みを有するSARは天候に左右されず夜でも観測できる利点がある。

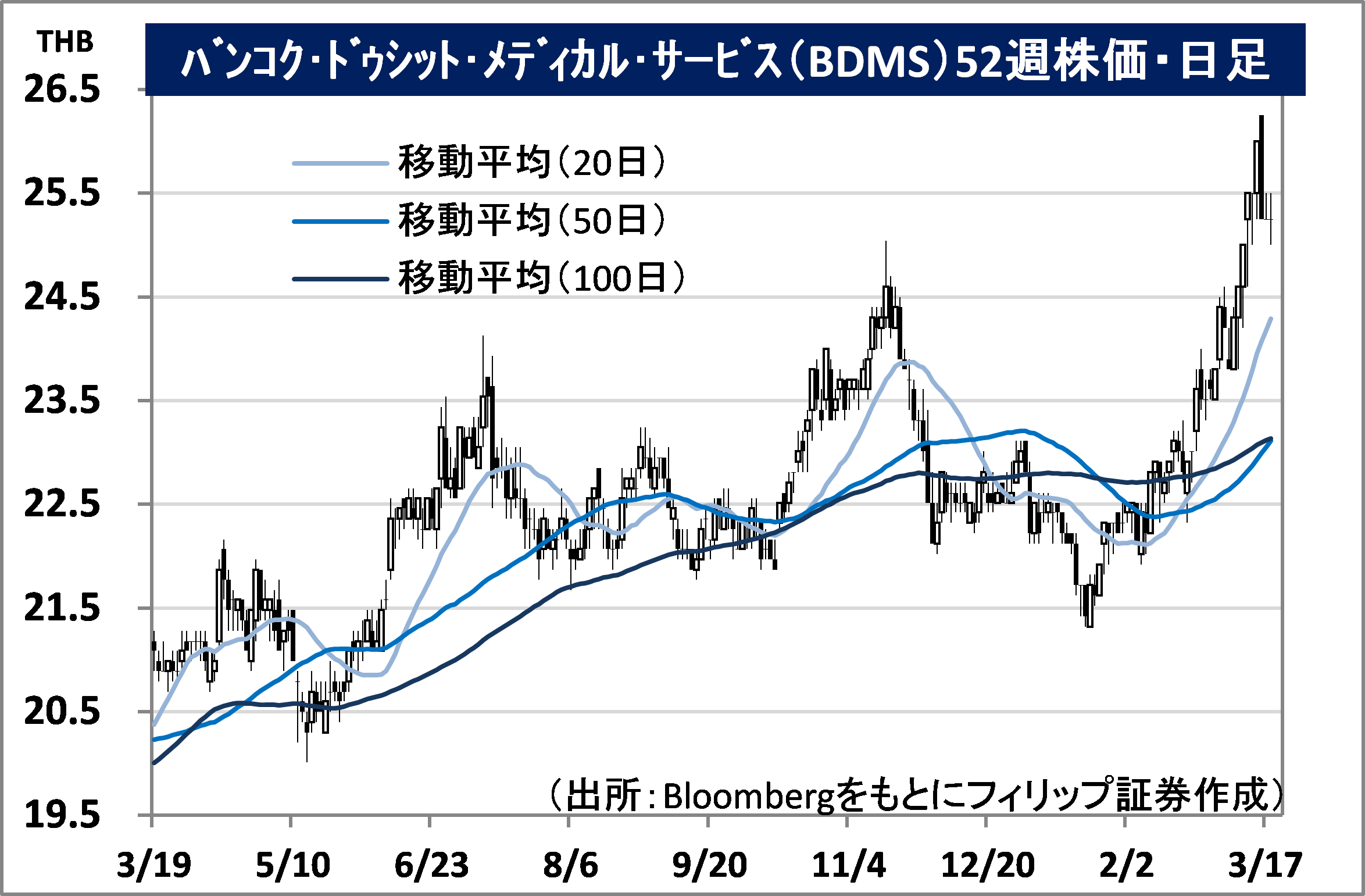

バンコク・ドゥシット・メディカル・サービス(BDMS)

市場:タイ 25.25 THB (3/17終値)

・1969年に設立。タイ最大の民間病院運営会社であり、同業では時価総額で世界トップ5に入る。留学経験のある質の高い医師や看護師を揃え、国内外の患者に最先端の医療サービスを提供。

・2/23発表の2021/12期4Q(10-12月)は、総営業収益が前年同期比20.8%増の218.78億THB、EBITDAが同52.9%増の52.18億THB、純利益が同10.3%増の26.36億THB。タイで外国人旅行者受入れ再開本格化に伴う外国人患者増が貢献。前四半期比でも総営業収益9%増、純利益5%増。

・タイ政府は昨年12月から中断していた隔離無し入国制度「テスト・アンド・ゴー」を今年2月から再開。中東およびCLMV(カンボジア・ラオス・ミャンマー・ベトナム)からの外国人患者数が持ち直してきた。新型コロナ感染拡大前にタイGDPの約2割を占めた観光業の回復による経常収支改善期待から外為市場でタイバーツが上昇基調。同社は医療ツーリズムを通じて観光業回復に貢献しよう。

■アセアン株式ウィークリーストラテジー

(3/22号「ベトナムも外国人観光客受け入れ再開」)

アセアン各国による外国人観光客受入れはベトナムにも波及している。ベトナム政府は3/16より、一時停止していた日本や韓国など13ヵ国に対するビザ免除措置を再開。対象国の場合、ビザなしで入国から15日間の滞在が可能となった。出国前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書などの提示で、入国後の検査や隔離措置は不要だ。

ベトナムの1日当たり新型コロナ新規感染者数は足元で15万-20万人で推移し東南アジアで最大ではあるものの、18歳以上の大半が2回の新型コロナワクチン接種を終え、3回目の接種率も4割近くと高水準で推移。重症化による病床ひっ迫リスクが限定されているものとみられる。ただ、コロナ禍前に入国者数が年400万人に達していた韓国の新規感染者数が1日当たり60万人台と世界最多水準まで急増している点は気掛かりだろう。

- 上場有価証券等のお取引の手数料は、国内株式の場合は約定代金に対して上限1.265%(消費税込)(ただし、最低手数料2,200円(消費税込))、外国株式の場合は円換算後の現地約定代金(円換算後の現地約定代金とは、現地における約定代金を当社が定める適用為替レートにより円に換算した金額をいいます。)の最大1.650%(消費税込)(ただし、対面または電話でのお取引の場合、3,300円に満たない場合は3,300円)となります。

- 上場有価証券等は、株式市況、金利水準等の変動による市場リスク、発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合の信用リスク、外国証券である場合には為替変動リスク等により損失が生じるおそれがあります。また新株予約権等が付された金融商品については、これらの権利を行使できる期間の制限等があります。

- 国内の取引所金融商品市場もしくは店頭売買有価証券市場への上場が行われず、また国内において公募、売出しが行われていない外国株式等については、我が国の金融商品取引法に基づいた発行者による企業内容の開示は行われていません。

- 金融商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、お取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書又はお客様向け資料をよくお読みください。

【免責事項】

- この資料は、フィリップ証券株式会社(以下、「フィリップ証券」といいます。)が作成したものです。

- 実際の投資にあたっては、お客様ご自身の責任と判断において行うようお願いいたします。

- この資料に記載する情報は、フィリップ証券の内部で作成したか、フィリップ証券が正確且つ信頼しうると判断した情報源から入手しておりますが、その正確性又は完全性を保証したものではありません。当該情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。この資料に記載する内容は将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。

- この資料を入手された方は、フィリップ証券の事前の同意なく、全体または一部を複製したり、他に配布したりしないようお願いいたします。

アナリストのご紹介 フィリップ証券リサーチ部

笹木 和弘

笹木 和弘

フィリップ証券株式会社:リサーチ部長

証券会社にて、営業、トレーディング業務、海外市場に直結した先物取引や外国株取引のシステム開発・運営などに従事。その後は個人投資家や投資セミナー講師として活躍。2019年1月にフィリップ証券入社後は、米国・アセアン・日本市場にまたがり、ストラテジーからマクロ経済、個別銘柄、コモディティまで多岐にわたる分野でのレポート執筆などに精力的に従事。公益社団法人 日本証券アナリスト協会検定会員、国際公認投資アナリスト(CIIA®)。