投資戦略ウィークリー 2022年1月24日号(2022年1月21日作成)】”引締めと緩和の狭間、コモディティ・シフトは変わらず”

■”引締めと緩和の狭間、コモディティ・シフトは変わらず”

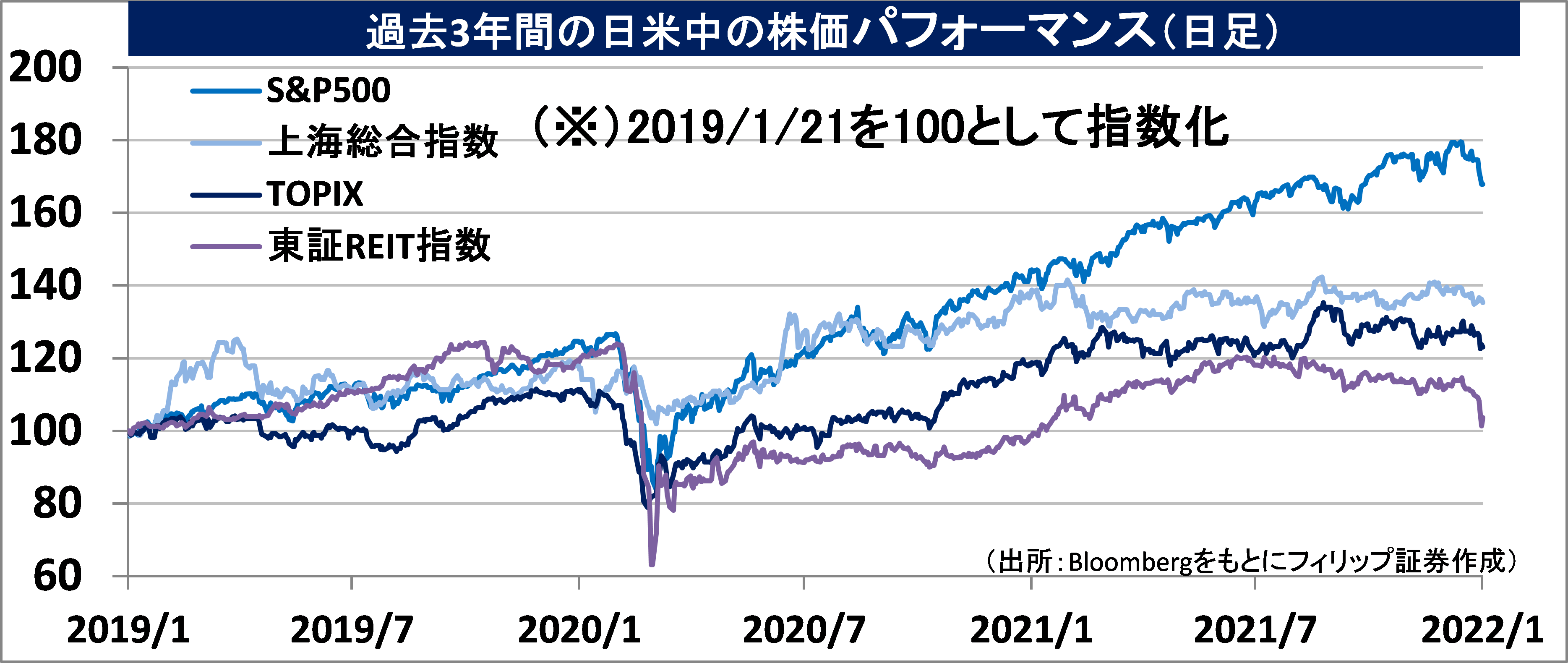

- 日本株市場は、1/26の米FOMCで示唆が見込まれている金融引き締めに怯える米国市場、それと対照的に中国人民銀行が政策金利の最優遇貸出金利の2ヵ月連続引き下げといった金融緩和を進める中国市場に挟まれ、大きくうねり始めたのかもしれない。

- 14日終値で2万8,000円台を維持して引けた日経平均株価は、18日以降は2万7千円台で終始した。20日終値(27,772円)では時価総額で加重平均した株価純資産倍率(PBR)は25倍。昨年9月末の3銘柄入れ替えで投資家に人気の高い高PBR銘柄に入れ替えられた影響が残るせいで低下しにくくなった面があるものの、5-10年のタームでの平均的な水準である1.20倍(2万6,660円)割れが当面の下値の目処となりやすいのではないかと思われる。

- 19日に開催されたHSBCアセットマネジメントのメディア向け新春オンラインセミナーが注目されている。『世界経済が現在、景気サイクル中盤期の「景気拡大」局面にある。経済成長率と企業利益の成長率はピークを過ぎており、インフレ率は上昇。政策は正常化に向かいつつある』との現状認識を背景に、「過去18ヵ月にわたり投資家は高水準のリターンを享受してきたが、その大半は高PERで将来から借りたため、市場におけるバリュエーション上昇と安全マージン低下によってマクロの見通しは悪化している」との見方を示した。それに加え、米国株と比較すると出遅れている欧州株・日本株・アジア新興国株への妙味のほか、中国経済について金融引締めと規制強化から、金融緩和で不動産業界の信用不安などのショックに備えるステージに入っているとした。

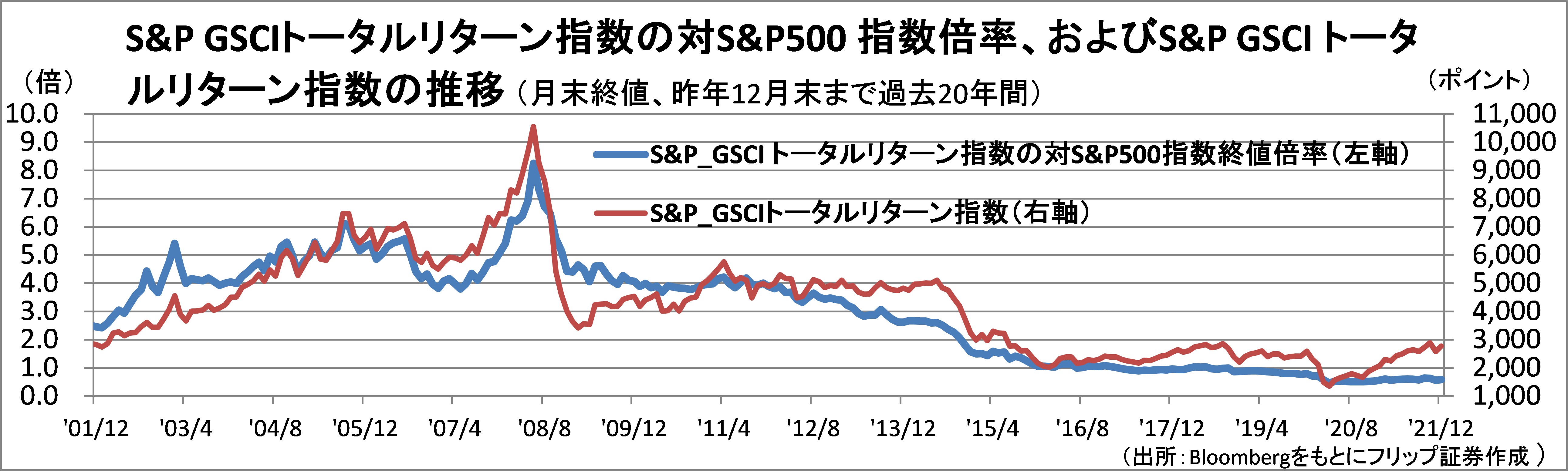

- 2020年12月から21年1月にかけて当ウィークリーでは、コモディティに係る「S&P GSCIトータルリターン指数」のS&P500指数に対する倍率が歴史的最低水準にあること、2000年のITバブル崩壊後の2002年頃から2007年半ば頃にかけて「新興国シフト」を伴う「コモディティ・シフト」が起こり、同期間の日本株ではコモディティ・シフトを背景に鉄鋼株と海運株が他の業種別指数を大きく上回るパフォーマンスを上げたことを示した。また、先月の13日号では「需給面で足元膠着も、インフレ忌避マネーを待つ」として日本株相場への先行き強気のスタンスを示した。コモディティ・シフトへの大きな潮流が既に始まっているとの見方は1年後の現時点も変わっていない。失業率とインフレ率を合計した「貧困度指数」では日本は世界最低水準であり、中国も世界的に低い水準にある。仮に米国から中国にインフレ忌避のグローバルマネーがシフトするならば、日本に立ち寄らない理由は見当たらないように思われる。(笹木)

1/24号では、ニチレイ(2871)、日本たばこ産業(2914)、丸紅(8002)、学研ホールディングス(9470)、ラチャブリ・グループ(RATCH)を取り上げた。

■主な企業決算の予定

(※日本企業はTOPIX500構成企業よりピックアップ)

- 1月24日(月):(米) IBM

- 1月25日(火):ディスコ、オービック、(米)パッカー、マイクロソフト、アメリカン・エキスプレス、ベライゾン・コミュニケーションズ、ジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J)、ゼネラル・エレクトリック(GE)、レイセオン・テクノロジーズ、テキサス・インスツルメンツ、3M、ネクステラ・エナジー、ロッキード・マーチン

- 1月26日(水):富士通ゼネラル、日東電工、カプコン、日本電産、ファナック、キヤノンマーケティングジャパン、サイバーエージェント、ジャフコグループ、(米)ラムリサーチ、インテル、テスラ、バーテックス・ファーマシューティカルズ、ザイリンクス、AT&T、オートマチック・データ・プロセシング(ADP)、アボットラボラトリーズ、ボーイング、ゼネラル・ダイナミクス

- 1月27日(木):三井住友トラスト・HD、小糸製作所、富士電機、日本取引所グループ、JCRファーマ、キヤノン、日清製粉グループ本社、信越化学工業、アイカ工業、新光電気工業、野村不動産HD、北海道電力、野村総合研究所、アドバンテスト、アンリツ、富士通、メイテック、(米)アップル、KLA、マスターカード、アトラシアン、ビザ、モンデリーズ・インターナショナル、アルトリア・グループ、ダウ、コムキャスト、ダナハー、エクセル・エナジー、マクドナルド

- 1月28日(金):KDDI、SCREENHD、SGHD、アルプスアルパイン、オムロン、オリエンタルランド、セイコーエプソン、タダノ、テイ・エステック、トプコン、ヒューリック、ファンケル、ミスミグループ本社、関西電力、九電工、山九、四国電力、新生銀行、綜合警備保障、大東建託、大和証券グループ本社、中部電力、東邦瓦斯、日本M&AセンターHD、日本化薬、八十二銀行、(米)チャーター・コミュニケーションズ、コルゲート・パルモリーブ、シェブロン、キャタピラー

■主要イベントの予定

- 1月24日(月)

・じぶん銀行 日本PMIコンポジット ・サービス業・製造業 (1月)

・EU外相理事会、イタリア議会・大統領選出投票開始

・マークイット米製造業・総合・サービス業PMI (1月)、 マークイット・ユーロ圏製造業・サービス業・総合PMI (1月)

- 1月25日(火)

・首都圏新築分譲マンション (12月)、全国百貨店売上高(12月)、東京地区百貨店売上高(12月)

・米FOMC(26日まで)、米5年債入札、国際通貨基金(IMF)、世界経済見通し(WEO)、ハンガリー中銀政策金利

・米FHFA住宅価格指数 (11月)、米主要20都市住宅価格指数(11月)、米消費者信頼感指数(1月)、独IFO企業景況感指数(1月)、韓国GDP(4Q)

- 1月26日(水)

・日銀金融政策決定会合における主な意見(1月17・18日分)、企業向けサービス価格指数(12月)、景気一致・先行CI指数 (11月)

・米FOMC声明発表・パウエル議長記者会見、カナダ中銀・チリ中銀が政策金利発表、ドイツ10年債入札、世界経済フォーラム(WEF)「世界競争力レポート」発表

・米卸売在庫(12月)、米新築住宅販売件数(12月)

- 1月27日(木)

・JCCP国際石油・ガス協力機関が国際シンポジウムを開催(オークラ東京)、日本取引所グループ清田CEO定例会見、ルノー・日産自動車・三菱自動車アライアンスがオンライン会見、対外・対内証券投資 (1月16-22日)、工作機械受注(12月)

・米7年債入札、南ア中銀が政策金利発表、LGエナジーソリューションが韓国に上場

・米GDP(4Q、速報値)、米新規失業保険申請件数 (22日終了週)、米耐久財受注(12月)、 米中古住宅販売成約指数(12月)、中国工業利益(12月)、フィリピンGDP(4Q)、台湾GDP(4Q)

- 1月28日(金)

・東京CPI(1月)

・米雇用コスト指数 (4Q)、米個人所得・支出(12月)、米ミシガン大学消費者マインド指数・改定値 (1月)、ユーロ圏マネーサプライ(12月)、ユーロ圏景況感指数(1月)、ユーロ圏消費者信頼感指数(1月)、独GDP (4Q)、香港GDP(4Q)

- 1月30日(日)

・ポルトガル総選挙、中国製造業・非製造業PMI(1月)、中国財新製造業PMI(1月)

(Bloombergをもとにフィリップ証券作成)

※本レポートは当社が取り扱っていない銘柄を含んでいます。

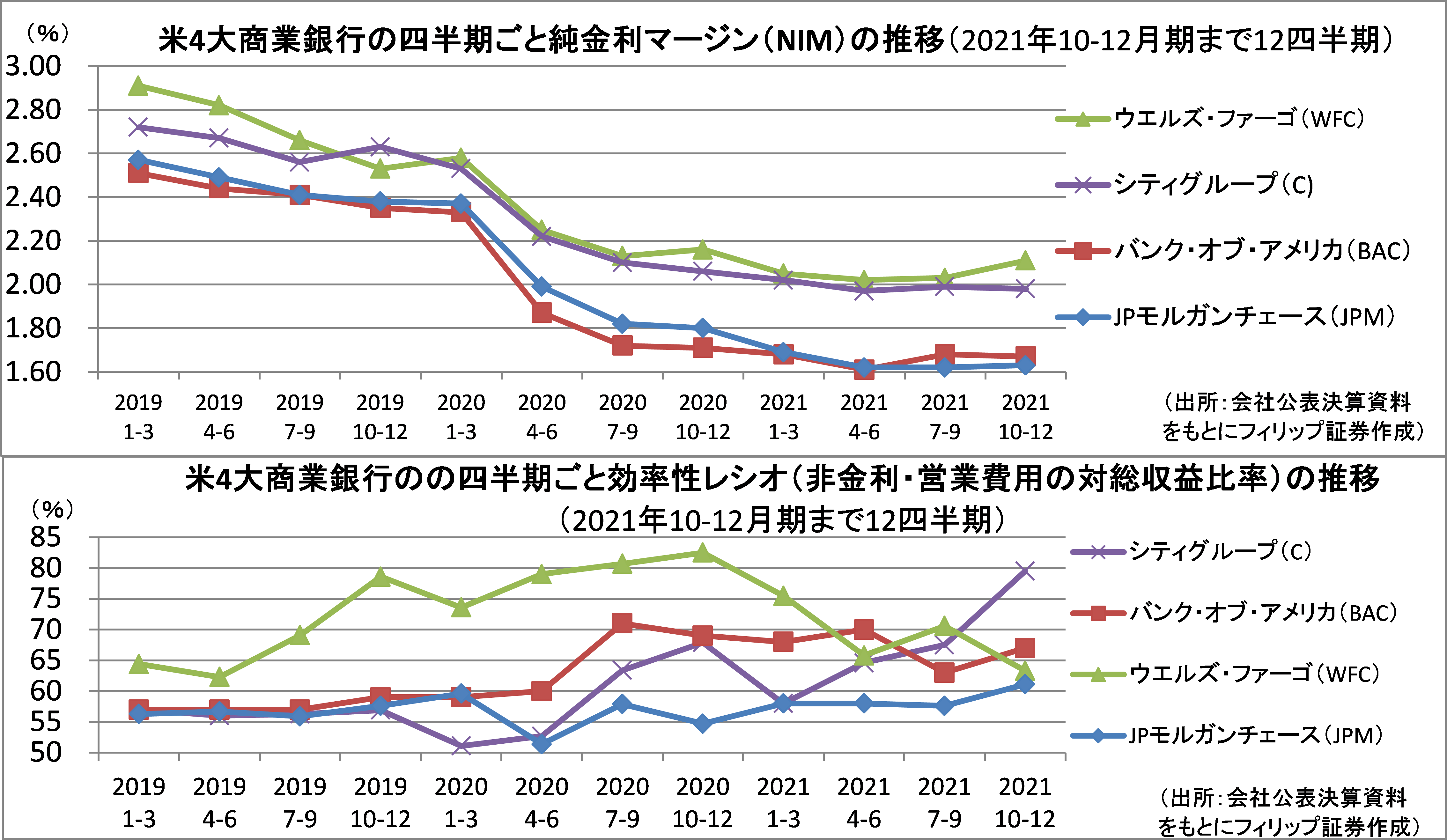

■利上げ局面の米4大商業銀行

米6大銀行のうち、リーマンショック時に銀行持株会社となったゴールドマン・サックス・グループ(GS)とモルガン・スタンレー(MS)は投資銀行業務やトレーディング業務など非金利収益を中心とする一方、JPモルガン・チェース(JPM)、バンク・オブ・アメリカ(BAC)、ウエルズ・ファーゴ(WFC)、シティ・グループ(C)など商業銀行業務を主とする4行は預金と貸出のスプレッドによる純金利収益の比重が高く、金利上昇局面では純金利マージンの拡大により収益拡大が期待される。

ウエルズ・ファーゴの2021年10-12月は、純金利マージンが前四半期比0.08ポイント上昇の2.11%と他の大手商業銀行3行を水準および改善ペースで上回ったほか、営業費用の対総収益比率(効率性レシオ)も低下・改善傾向にある。

【利上げ局面の米4大商業銀行~純金利マージンと効率性レシオがポイント】

■コモディティの対株式での割安度

世界経済の全般的な商品価格動向とインフレを示す先行指標とされる「S&P GSCIトータルリターン指数」は、2002年頃からリーマンショック前の08年前半に上昇。その後は20年4月まで長期低落傾向を辿った後に反転上昇。一方で、米国株相場との比較で同指数をS&P500指数で割った倍率は反転上昇を示しておらず、対株式でのコモディティ価格の歴史的な割安水準は放置されたままである。コモディティが株式をアウトパフォームする可能性が高まりつつあるのかも知れない。

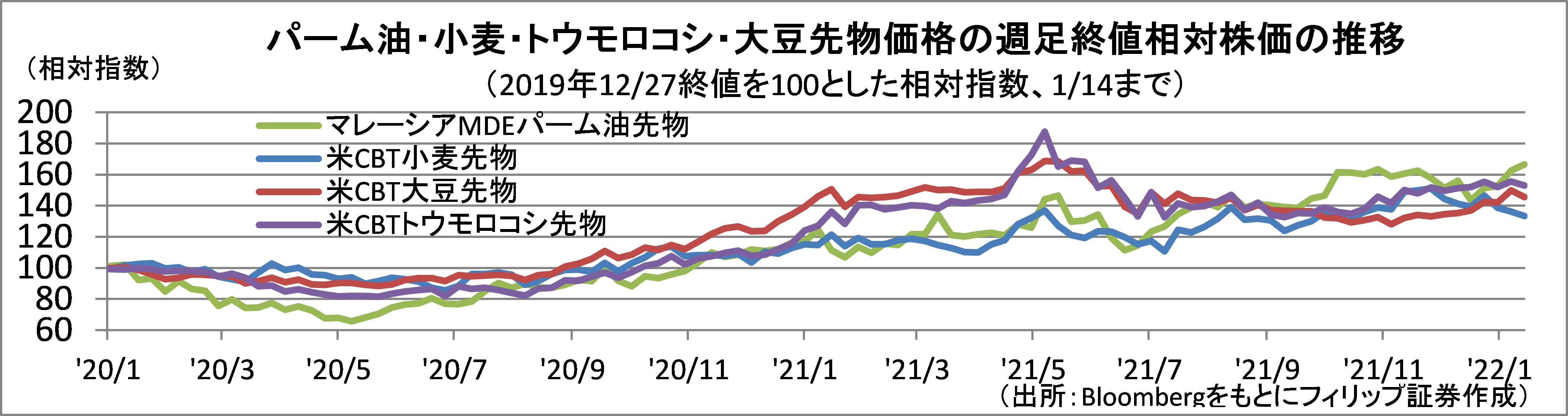

コモディティ価格の中でも、穀物相場はトンガ沖で発生した海底火山噴火による気候変動の影響が懸念される。1991年のフィリピン・ピナツボ火山噴火時と同様に噴出物の成層圏への大量放出が冷夏をもたらせば、相場高騰に繋がろう。

【コモディティの対株式での割安度~穀物相場はトンガ沖噴火で影響も?】

■益々熱くなる冷食エコノミー

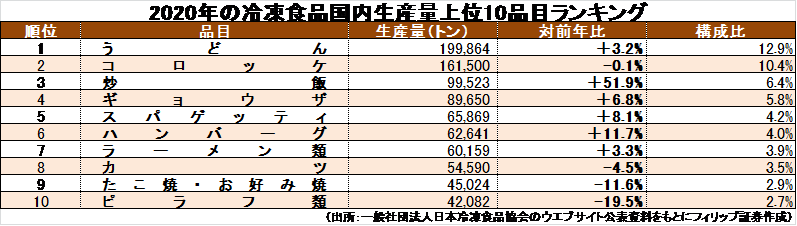

新型コロナ禍を契機とした食生活変化を背景に家庭用冷凍食品の存在感が高まり、イオン(8267)等小売りや神戸物産(3038)の「業務スーパー」でも冷凍食品の売り場面積シェアが上昇中だ。日本冷凍食品協会によれば、2020年の冷凍食品の国内生産量は全体で前年比2.3%減の155.1万トンだったが、業務用が同13.0%減の77.8万トンに対し、家庭用が同11.4%増の77.1万トンと拡大している。

冷凍食品メーカーの決算情報は「家庭用冷凍食品」の区分が曖昧なため正確な市場シェアは不明も、餃子に強い味の素(2802)、コロッケとチャーハンに強いニチレイ(2871)が市場シェア上位と推察される。また、国内生産量首位の冷凍うどんに強いのはテーブルマークを傘下に擁する日本たばこ産業(2914)である。

【益々熱くなる冷食エコノミー~高シェアの上位2品目に伸び盛り炒飯が迫る】

■銘柄ピックアップ

ニチレイ(2871)

2,549 円(1/21終値)

・1942年に水産統制令に基づき設立。主として加工食品事業、水産事業、畜産事業、低温物流事業、不動産事業を営む。冷蔵倉庫と冷凍食品で首位のほか、欧州を中心に低温物流が拡大中。

・11/2発表の2022/3期1H(4‐9月)は、売上高が前年同期比4.5%増の2,945.78億円、営業利益が同4.3%減の160.20億円。主力の加工食品事業や低温物流事業が堅調に推移したことにより増収の一方、タイで新型コロナ感染拡大による稼働低下や原材料・仕入れコスト上昇が響き営業減益。

・通期会社計画を下方修正。売上高は前期比4.8%増の6,000億円と従来計画を据え置いたが、営業利益を同0.2%増の330億円(従来計画350億円)と引き下げた。同社は家庭用冷凍食品でコロッケと炒飯に強みを有するなか、2020年の品目別国内生産量でコロッケが第2位、炒飯が前年比51%増で第3位。また、減益要因だったタイの新型コロナ感染は昨年10月以降に落ち着いてきた。

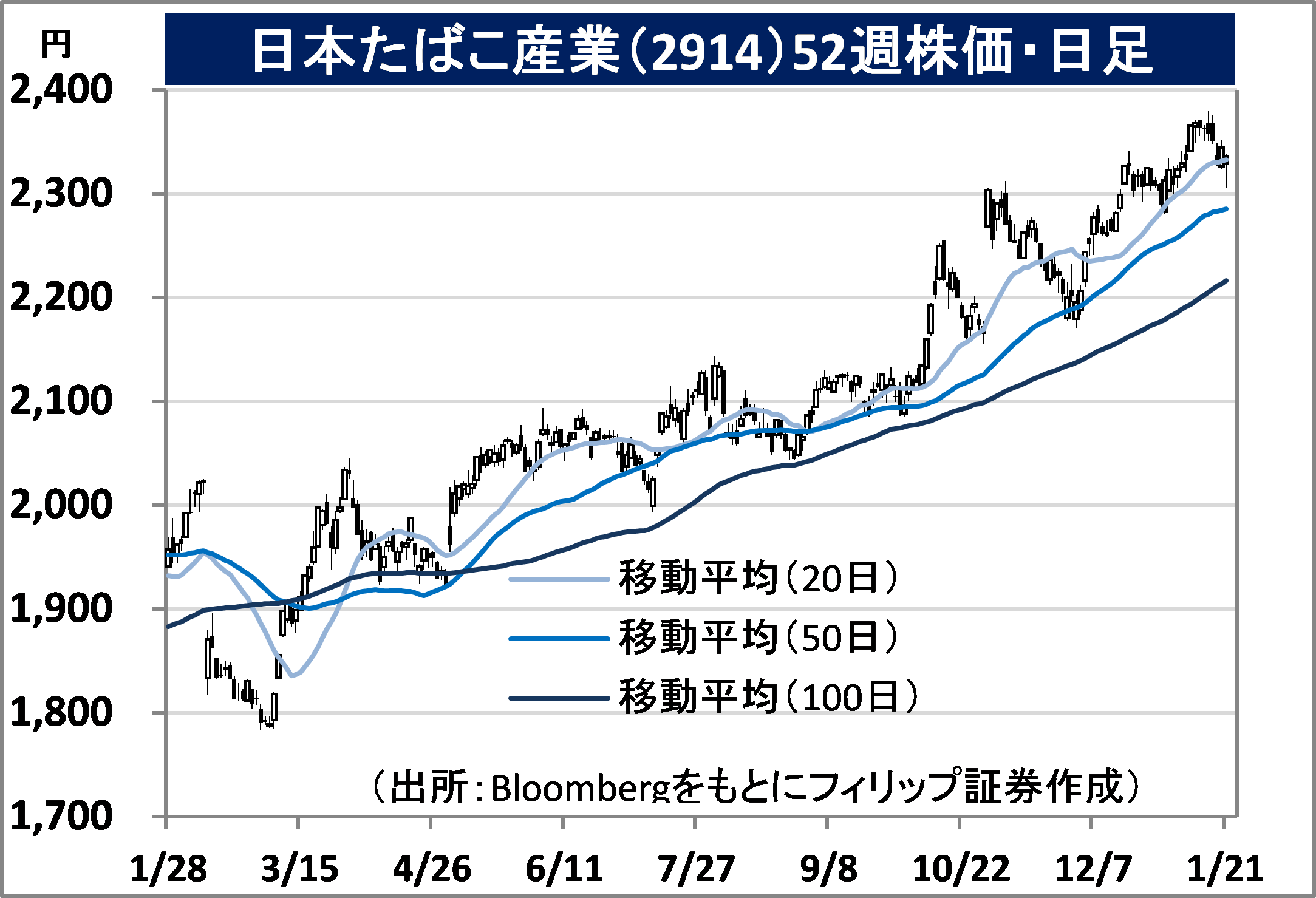

日本たばこ産業(2914)

2,335.5 円(1/21終値)

・1985年に設立。前身は日本専売公社。主力の国内たばこ・海外たばこ事業のほか、医薬事業・加工食品事業などへの多角化を積極展開。2008年に加ト吉(現テーブルマーク)をTOBにより取得。

・10/29発表の2021/12期9M(1-9月)は、売上収益が前年同期比10.9%増の1兆7,660億円、営業利益が同23.2%増の4,806.96億円。海外たばこ事業における価格引上げおよび販売数量増により増収。Ploom Xの発売でRRP(喫煙に伴う健康リスクを低減させる可能性のある製品)の販売も増加。

・通期会社計画を上方修正。海外たばこと医薬事業の堅調な推移を受け、売上収益を前期比9.0%増の2兆2,800億円(従来計画2兆2,000億円)、営業利益を同1.9%増の4,780億円(同4,020億円)、年間配当金は同14円減配の140円(同130円)とした。同社の完全子会社で加ト吉を前身とするテーブルマークは、家庭用冷凍食品で品目別首位のうどん、およびパックご飯に強みを有する。

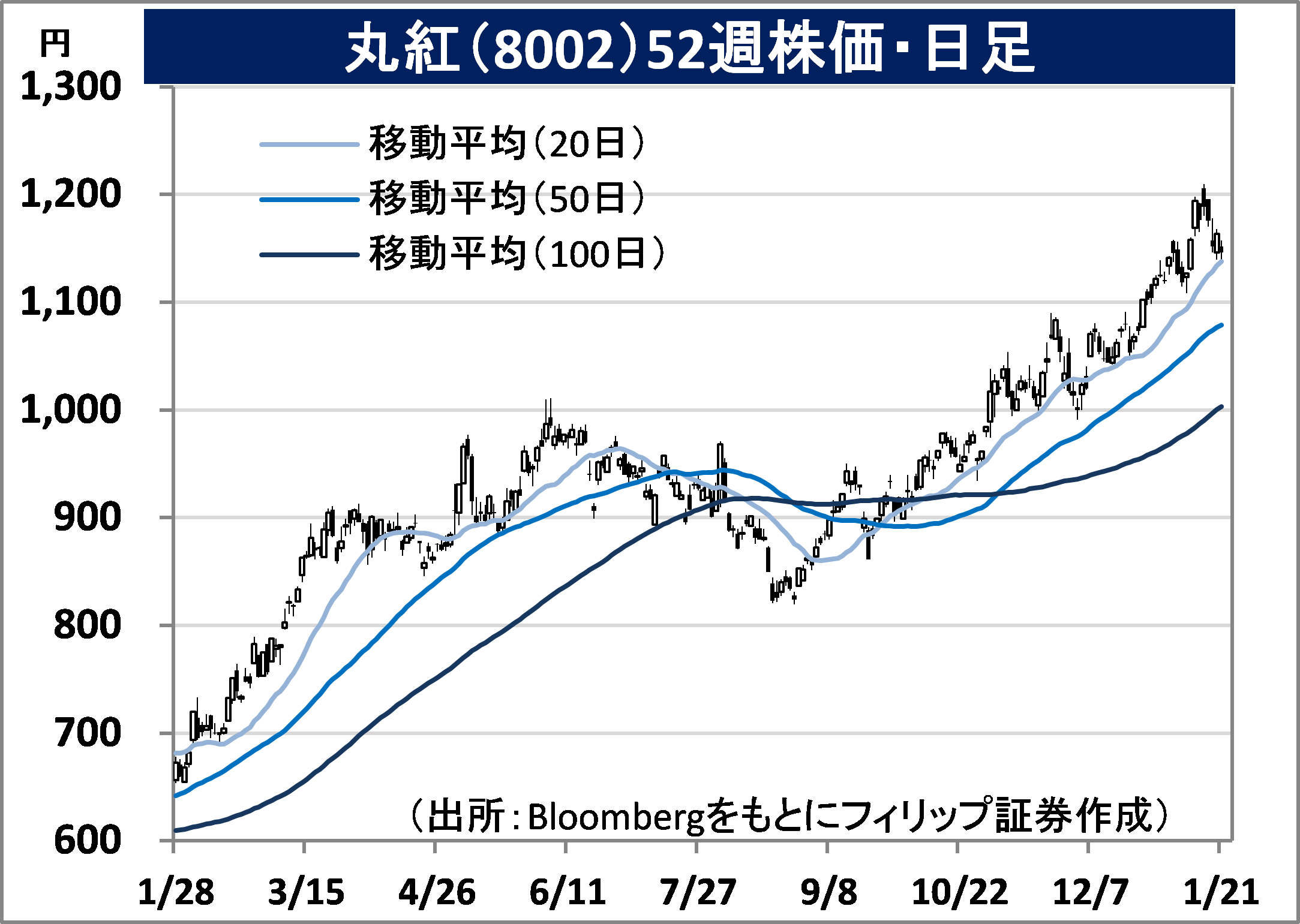

丸紅(8002)

1,146 円(1/21終値)

・1858年に初代伊藤忠兵衛が創業、1949年に設立。アグリ事業、食料、エネルギー、化学品、金属、建機・自動車・産機など広範な分野で輸出入・国内取引、内外事業投資などの事業を展開。

・11/2発表の2022/3期1H(4-9月)は、収益が前年同期比33.8%増の4兆757億円、営業利益が同60.6%増の1,188.78億円。アグリ事業で農業資材需要増・資材価格上昇を捉えた傘下の米ガビロン肥料事業及び米ヘレナ社が増収に貢献。また、豪州原料炭や豪・加アルミ事業が増益に寄与。

・通期会社計画を上方修正。足元の金属・エネルギー資源価格上昇、農業資材需要増などを踏まえ、当期利益を前期比3,500億円(従来計画2,300億円)、年間配当金を同18円増配の51円(同34円)とした。米農務省が大豆とトウモロコシの2021-22年度の世界在庫見通しを引き下げたほか、ウクライナ情勢に伴う小麦やトンガ沖火山噴火による冷夏懸念等で穀物相場の高騰期待が高まろう。

学研ホールディングス(9470)

1,048 円(1/21終値)

・1947年設立。教室・塾事業、出版コンテンツ事業、園・学校事業を含む「教育分野」、高齢者住宅事業、認知症グループホーム事業、子育て支援事業から構成される「医療福祉分野」を主に営む。

・11/12発表の2021/9通期は、売上高が前期比4.7%増の1,502.88億円、営業利益が同22.9%増の62.39億円。教室・塾事業における学研教室がデジタルサービスの浸透によりコロナ禍前の水準に回復したほか、高齢者住宅事業および認知症グループホーム事業が増収・営業増益に寄与した。

・2022/9通期会社計画は、売上高が前期比4.5%増の1,570億円、営業利益が同7.4%増の67億円。日本経済新聞によれば、同社は2030年9月までに国内の介護施設数を現在から倍増の1,000拠点とし、自社で年800人ペースで介護士を育成方針。サービス付き高齢者向け住宅やグループホームなどは、経営難や後継者不足に悩む社会福祉法人や中小企業からの事業譲渡が増加中。

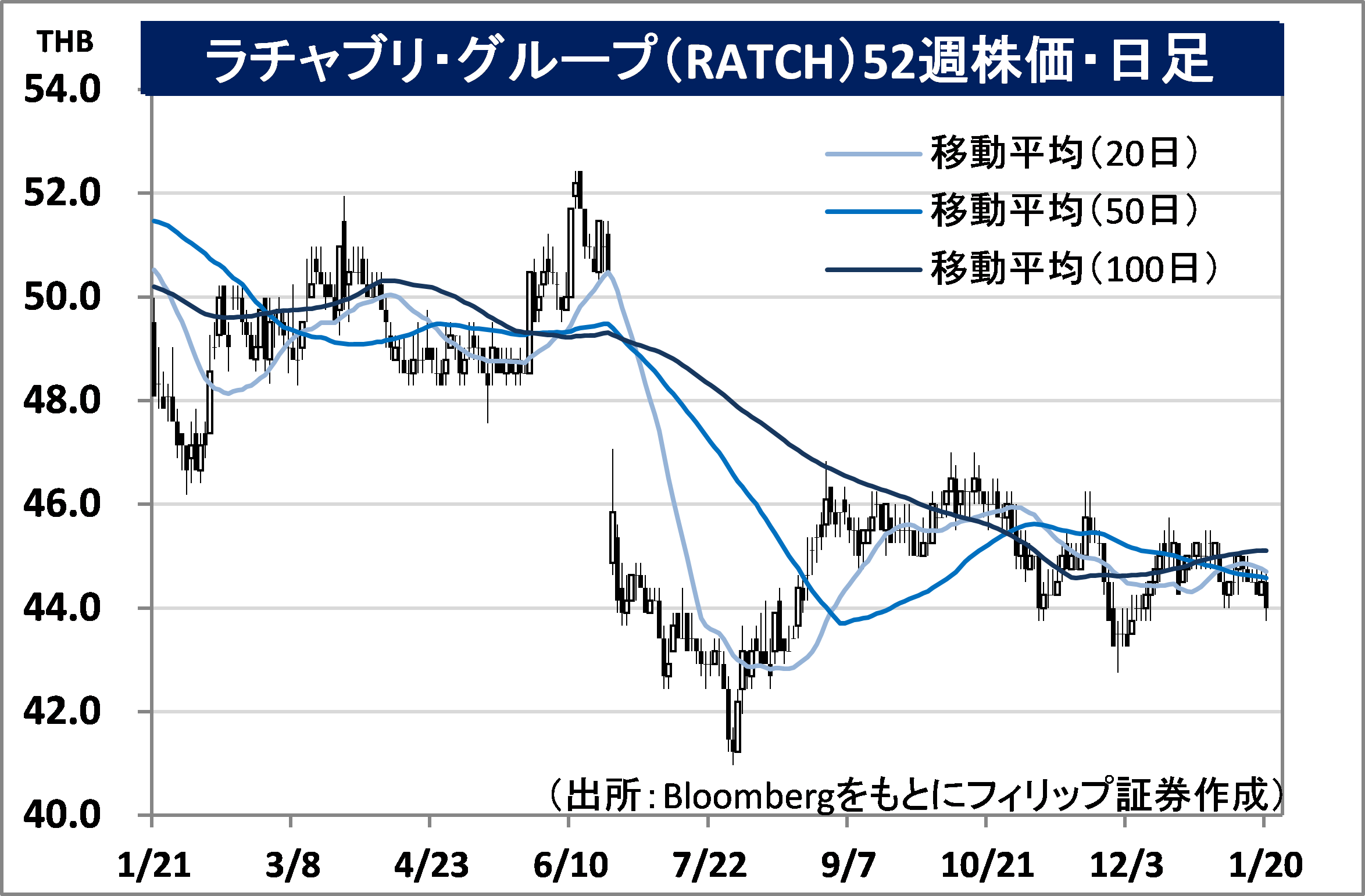

ラチャブリ・グループ(RATCH)

市場:タイ 44.0 THB (1/20終値)

・2000年設立のタイ大手電力会社。タイ王国発電公社が45%の筆頭株主。熱発電設備からなる発電所を運営する他、オーストラリアで風力・太陽光発電といった再生可能エネルギー事業を営む。

・11/15発表の2021/12期3Q(7-9月)は、総収益が前年同期比10.1%増の106.06億THB、為替換算差損益の影響を除く調整後純利益が同0.5%増の15.92億THBだった。フル稼働を開始したオーストラリア子会社の再生可能エネルギー発電および合弁事業からの持分法投資利益が業績に貢献。

・官民連携プロジェクトで同社10%出資のタイ地下鉄MRTのピンクライン(23年完成予定)が昨年12月に一部区間で試運転を開始。また、三菱重工業(7011)傘下の三菱パワーとの合弁事業(ラチャブリが51%出資で24-25年完成予定)のヒンコン発電プラントは、三菱パワーが天然ガス焚きガスタービン・コンバイド・サイクル(GTCC)発電設備を一括で請負い、25年間保守サービス契約を締結。

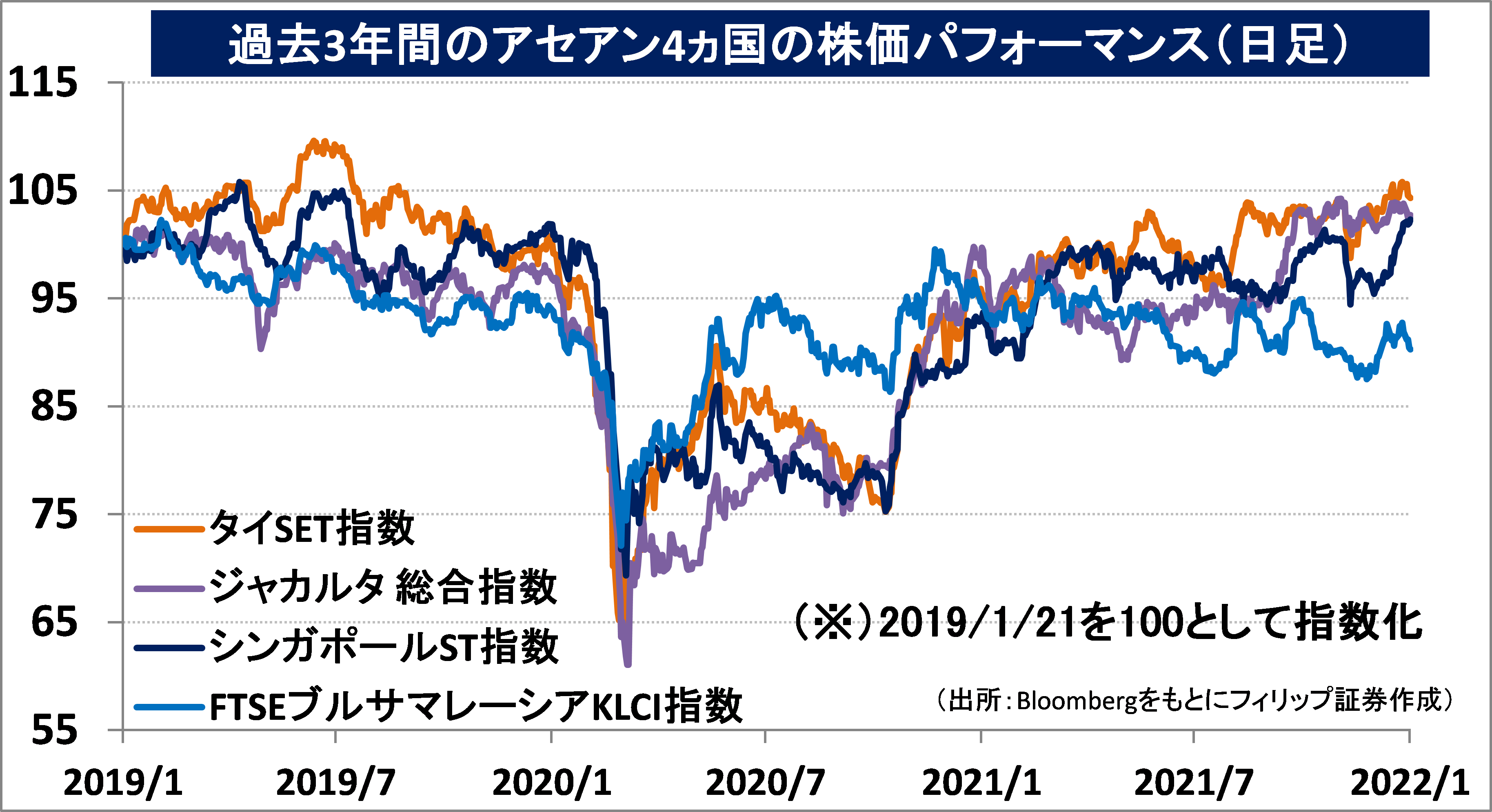

■アセアン株式ウィークリーストラテジー

(1/24号「中国とアセアン間の越境EC新時代へ」)

中国は習近平国家主席の「一帯一路」構想の下、その中核として中国の重慶市や成都市を中心にドイツとの間での鉄道貨物輸送を行う「中欧班列」を整備しているほか、アセアンとの間でも高速道路・鉄道を続々と完成している。ベトナムのハノイ経済圏とは広西チワン族自治区の南寧市が連携を強めている。雲南省の昆明市は昨年12月にラオスの首都ビエンチャンとの間で国際高速鉄道が開通し、将来的には中国からラオス経由でバンコクまで鉄道が接続することを目指している。

そのようななか、順豊エクスプレスや京東物流などの中国物流企業のネットワーク網を使えば中国とアセアン間でライブビデオ配信による越境Eコマースで販売されたモノが短期間・低コストで購入者に届く仕組みが出来上がっている。新年元旦のRCEP発効に伴う貿易自由化も後押ししよう。

- 上場有価証券等のお取引の手数料は、国内株式の場合は約定代金に対して上限1.265%(消費税込)(ただし、最低手数料2,200円(消費税込))、外国株式の場合は円換算後の現地約定代金(円換算後の現地約定代金とは、現地における約定代金を当社が定める適用為替レートにより円に換算した金額をいいます。)の最大1.650%(消費税込)(ただし、対面または電話でのお取引の場合、3,300円に満たない場合は3,300円)となります。

- 上場有価証券等は、株式市況、金利水準等の変動による市場リスク、発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合の信用リスク、外国証券である場合には為替変動リスク等により損失が生じるおそれがあります。また新株予約権等が付された金融商品については、これらの権利を行使できる期間の制限等があります。

- 国内の取引所金融商品市場もしくは店頭売買有価証券市場への上場が行われず、また国内において公募、売出しが行われていない外国株式等については、我が国の金融商品取引法に基づいた発行者による企業内容の開示は行われていません。

- 金融商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、お取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書又はお客様向け資料をよくお読みください。

【免責事項】

- この資料は、フィリップ証券株式会社(以下、「フィリップ証券」といいます。)が作成したものです。

- 実際の投資にあたっては、お客様ご自身の責任と判断において行うようお願いいたします。

- この資料に記載する情報は、フィリップ証券の内部で作成したか、フィリップ証券が正確且つ信頼しうると判断した情報源から入手しておりますが、その正確性又は完全性を保証したものではありません。当該情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。この資料に記載する内容は将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。

- この資料を入手された方は、フィリップ証券の事前の同意なく、全体または一部を複製したり、他に配布したりしないようお願いいたします。

アナリストのご紹介 フィリップ証券リサーチ部

笹木 和弘

笹木 和弘

フィリップ証券株式会社:リサーチ部長

証券会社にて、営業、トレーディング業務、海外市場に直結した先物取引や外国株取引のシステム開発・運営などに従事。その後は個人投資家や投資セミナー講師として活躍。2019年1月にフィリップ証券入社後は、米国・アセアン・日本市場にまたがり、ストラテジーからマクロ経済、個別銘柄、コモディティまで多岐にわたる分野でのレポート執筆などに精力的に従事。公益社団法人 日本証券アナリスト協会検定会員、国際公認投資アナリスト(CIIA®)。