【投資戦略ウィークリー 2021年10月11日号(2021年10月8日作成)】”日経平均「往って来い」、冬場のエネルギー需給懸念”

■”日経平均「往って来い」、冬場のエネルギー需給懸念”

- 日経平均株価は、8/20に26,954円の年初来安値を付けてから18営業日目の9/14に年初来高値となる30,795円を付け、9/14から15営業日後の10/6に27,293円まで下落と、ジェットコースターのような激しい上下動を伴う動きで、ほぼ「往って来い」と言われる相場展開を示した。

- 9月中旬までの上昇局面では、今年2月中旬以降の約半年間の緩やかな株価調整局面を経て、①「2050年までにCO2実質排出量ゼロ」の政府目標に関連して米アマゾン・ドット・コムと三菱商事(8058)の提携による国内450ヵ所以上の太陽光発電整備計画、②新型コロナワクチン接種の進展に伴う行動規制の緩和への動き、③トヨタ自動車(7203)が電気自動車(EV)に使用する車載用2次電池の開発に1兆5千億円の投資方針を打ち出したこと、などの強い買い材料が揃って日経平均株価を力強く押し上げたように見受けられる。

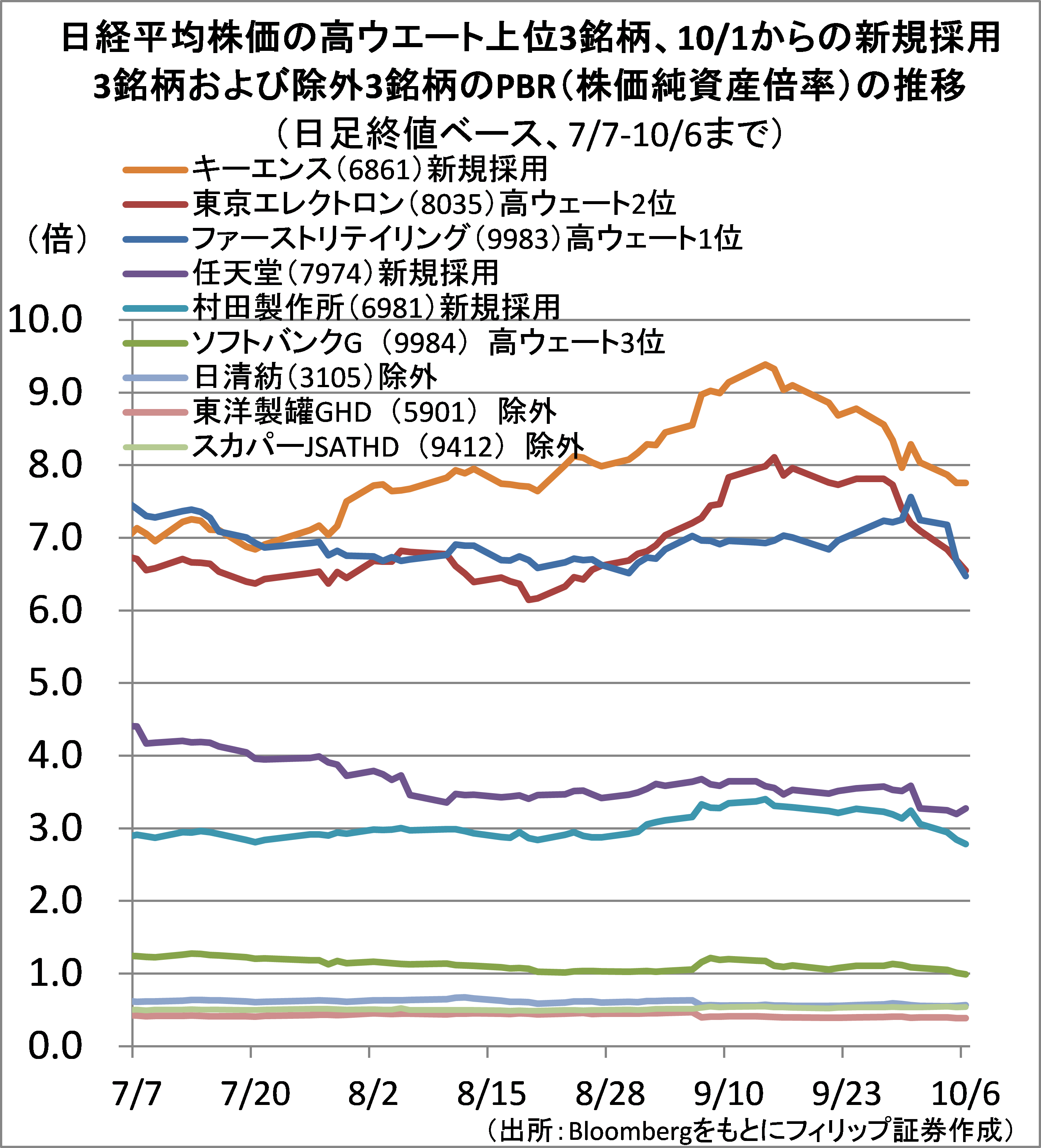

- これに対し、9月中旬以降の下落局面、特に自民党総裁選の投開票が行われた9/29以降は、①9月末実施の日経平均採用銘柄(3銘柄)の入れ替えに伴って、低PBRの割安銘柄が除外され、投資家人気の高い高PBR銘柄が新規に採用されたことで時価総額の加重平均BPS(1株当たり純資産)が減少したこと、②国慶節に伴う中国の長期休暇中で情報が入りにくいなかで中国不動産大手企業のドル建て社債の利払いや償還金支払いに対する懸念が広がりやすかったこと、③岸田新総裁・新首相が「新しい資本主義」を旗印に総所得1億円を境に所得税の負担率が下がる「1億円の壁」の打破を打ち出し、一律引上げや累進案も含めて金融所得課税の見直しを年末の2022年度税制改正で議論する方針としたこと、などが相場下落圧力の主な要因として挙げられる。

- 特に税制改正は年末まで残された時間が少ないこともあり、10/8の指数ミニ先物・指数オプション取引の最終決済に係るSQ(特別算出指数)算出日を前にして海外投資家を中心とした日本株の現物や先物の売りが大きく膨らんだ面もあるだろう。

- 冬場に向けた暖房用燃料の需要期を前に、中国の石炭生産抑制に伴う石炭価格高騰、およびドイツ総選挙後の連立協議に伴うロシアの欧州への天然ガス供給への懸念が原油価格を約7年ぶりの高値へと押し上げている。世界的な気候変動問題への対応による「脱炭素」への取組みは足元のエネルギー需給逼迫へと容易に転化しやすい状況にある。銘柄選択においても気候変動やエネルギー問題を正面から見据える企業が望まれよう。(笹木)

10/11号では、ウェザーニューズ(4825)、助川電気工業(7711)、平和不動産(8803)、SCSK(9719)、YTLコーポレーション(YTL)を取り上げた。

■主な企業決算の予定

- 10月11日(月): AVANTIA、アレンザHD、オンリー、コーナン商事、コスモス薬品、スタジオアリス、タキヒヨー、ローツェ、技研製作所、黒谷、進和

- 10月12日(火): J.フロントリテイリング、Olympicグループ、SHIFT、アイケイ、イートアンドHD、イズミ、インターアクション、ウイングアーク1st、エーアイテイー、エコス、コジマ、サインポスト、セントラル警備保障、タマホーム、ナルミヤ・インターナショナル、パルグループHD、フィル・カンパニー、プレナス、ホギメディカル、ポプラ、ライトオン、ラクト・ジャパン、ワッツ、柿安本店、近鉄百貨店、三光合成、東宝、(米)ファスナル

- 10月13日(水):E・JHD、Gunosy、MORESCO、アステナHD、エービーシー・マート、キャリアリンク、コシダカHD、コメダHD、サイゼリヤ、サカタのタネ、ダイト、トーセ、トレジャー・ファクトリー、ビックカメラ、ベルシステム24HD、メディアドゥ、リテールパートナーズ、吉野家HD、三機サービス、新光商事、前澤工業、津田駒工業、東名、東洋電機製造、(米)ブラックロック、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー

- 10月14日(木): IDOM、JNSHD、MrMaxHD、PR Times、S FOODS、SFPHD、TOKYO BASE、Usen-Next Hold、アークス、いちご、エスケイジャパン、キャンドゥ、クリエイト・レストランツ・HD、システムインテグレータ、ディップ、デザインワン・ジャパン、トランザクション、ハブ、ファーストリテイリング、ファーマライズHD、ブックオフグループHD、モリト、リンガーハット、井筒屋、久光製薬株式会社、古野電気、佐鳥電機、三栄建築設計、松屋、松竹、東京個別指導学院、東天紅、明光ネットワークジャパン、良品計画、髙島屋、(米)シティグループ、モルガン・スタンレー、USバンコープ、ユナイテッドヘルス・グループ、ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス、ウェルズ・ファーゴ、バンク・オブ・アメリカ

- 10月15日(金): and factory、DDHD、RPAHD、サーバーワークス、シー・ヴイ・エス・ベイエリア、セラク、タカキュー、テラスカイ、ドトール・日レスHD、パソナグループ、バロックジャパンリミテッド、ブロンコビリー、ベイカレント・コンサルティング、ベクトル、マネーフォワード、ヤマトインターナショナル、ヨシムラ・フード・HD、串カツ田中HD、住江織物、大庄、日置電機、日本国土開発、白洋舍、北の達人コーポレーション、(米)ゴールドマン・サックス・グループ

■主要イベントの予定

- 10月11日(月)

・工作機械受注(9月)、日銀「生活意識に関するアンケート調査」

・米シカゴ連銀総裁が授賞式で開会の挨拶、米債券市場がコロンブスデーの祝日のため休場、ノーベル経済学賞受賞者発表、IMF・世銀の年次総会(ワシントン、17日まで)、国際金融協会(IIF)年次会合(AMM)(オンライン、15日まで)

・中国経済全体のファイナンス規模、新規融資、マネーサプライ(9月、9-15日に発表)

- 10月12日(火)

・銀行貸出動向(9月)、国内企業物価指数(9月)

・IMF世界経済見通し、米アトランタ連銀総裁講演(オンライン)、G20貿易相会合(イタリア・ソレント)、EUウクライナ・サミット(キエフ)、韓国中銀が政策金利発表、米「グーグル・クラウド・ネクスト」会合(14日まで)、米ブルーオリジンのロケット打ち上げ

・米求人件数(8月)、独ZEW期待指数(10月)、英ILO失業率(6-8月)

- 10月13日(水)

・コア機械受注(8月)、マネーストックM2・M3(9月)

・米FOMC議事要旨(9月21、22日開催分)、クオールズ氏のFRB副議長(銀行監督担当)としての任期終了、G20財務相・中央銀行総裁会議(ワシントン)、OPEC月報

・米CPI(9月)、ユーロ圏鉱工業生産(8月)、独CPI(9月)、中国貿易収支(9月)

- 10月14日(木)

・臨時国会会期末で衆院解散(衆院選は19日公示、31日投開票)、PHCHDが東証1部に新規上場、 野口日銀審議委員鳥取県金融経済懇談会であいさつ・記者会見(オンライン)、全国銀行協会の高島会長(三井住友銀行頭取)が定例会見、鉱工業生産・設備稼働率(8月)

・米アトランタ連銀総裁・リッチモンド連銀総裁・フィラデルフィア連銀総裁の講演、米食品医薬品局(FDA)諮問委員会でモデルナ製とJ&J製ワクチンのブースター接種巡り会合(15日まで)、国際エネルギー機関(IEA)月報、香港休場(重陽節)

・米新規失業保険申請件数(9日終了週)、米PPI(9月)、中国CPI・PPI(9月)

- 10月15日(金)

・ブルームバーグ 日本経済調査(10月)

・米財務省の半年次為替報告書の議会への提出期限

・米ニューヨーク連銀製造業景況指数(10月)、米輸入物価指数(9月)、米小売売上高(9月)、米企業在庫(8月)、米ミシガン大学消費者マインド指数(10月)、欧州新車販売台数(9月)

- 10月16日(土)

・英中銀総裁と中国人民銀総裁らがパネル討論会

(Bloombergをもとにフィリップ証券作成)

※本レポートは当社が取り扱っていない銘柄を含んでいます。

■量的緩和の縮小(テーパリング)

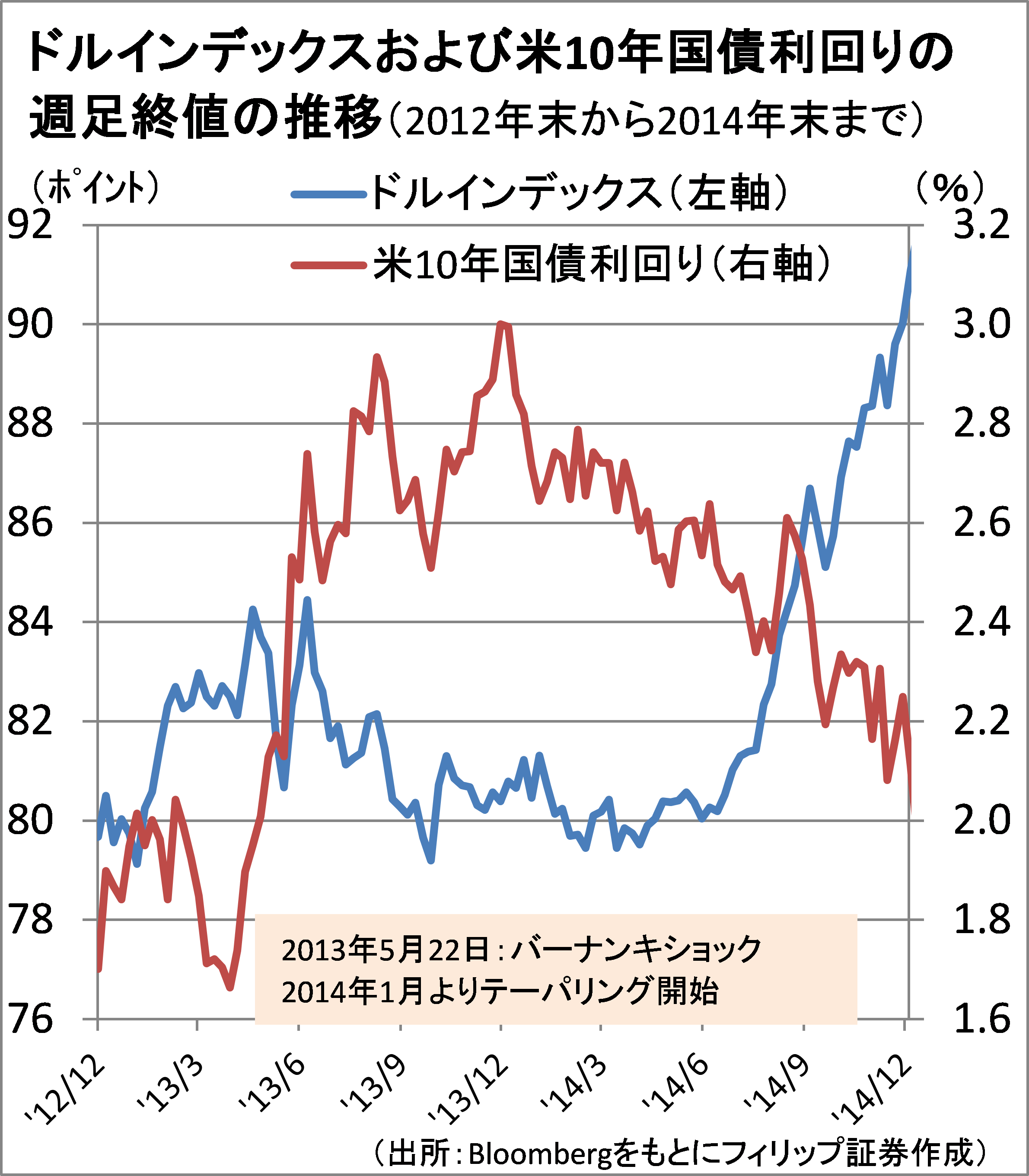

中央銀行が金融資産を買い入れる量的緩和に関し新規の買入れ額をを段階的に減らし終了に向かわせる「テーパリング」について、FRBは前回、2014年1月から10月まで実施していた。テーパリングは国債利回り上昇要因とされるなか、2013年5月に当時のバーナンキFRB議長が予期せぬタイミングでテーパリング実施を示唆したことから米国債利回りが急上昇。実際にテーパリングが実施されると、利回りは逆に緩やかな低下を辿り、ドルインデックスは上昇へ転換した。

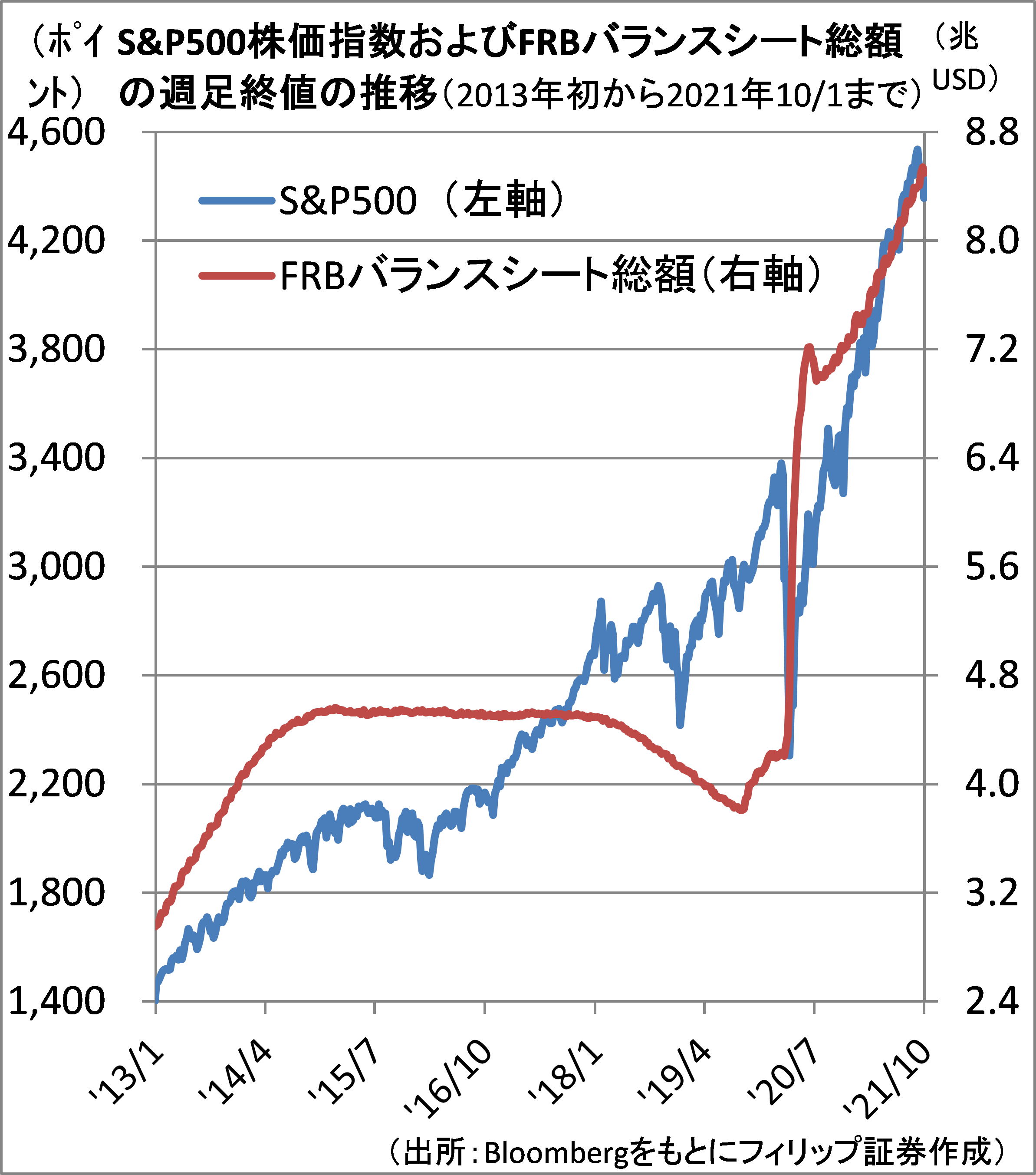

2017年10月から2019年9月まではテーパリングにとどまらずFRBのバランスシートが縮小する金融引締め局面だった。米国株相場は2018年1月から12月まで価格変動率が高まる不安定な時期もあったが、2019年は概ね堅調に推移した。

【量的緩和の縮小(テーパリング)~前回は2014年初よりテーパリング開始】

■欧州の天然ガス価格とロシア

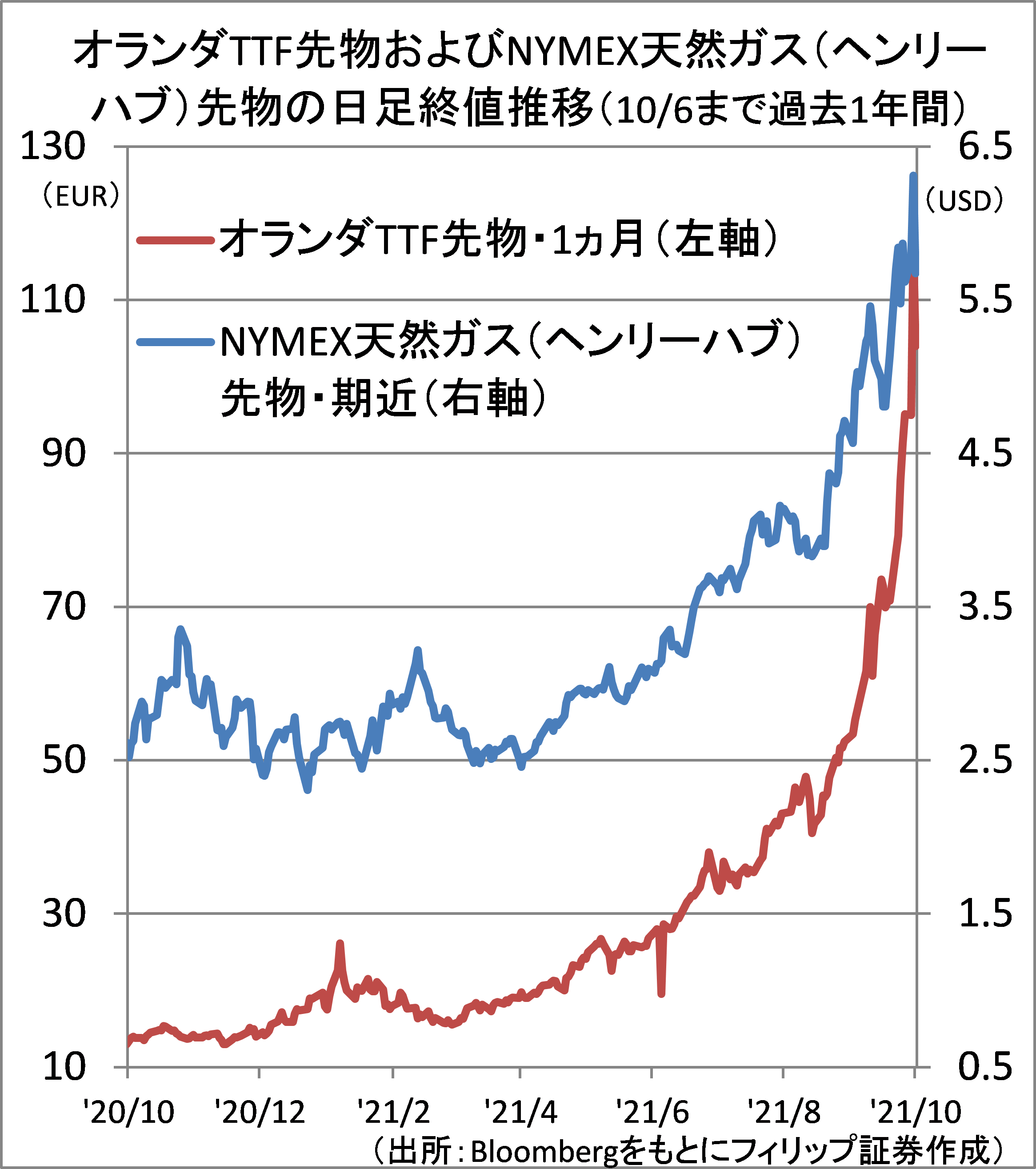

欧州の天然ガスの指標価格「オランダTTF」の11月限終値は10/5、前日比23%高の1メガワット時当たり117ユーロに達した。1年前と比べると約9倍の水準だ。米国の天然ガス指標価格のヘンリーハブと比較しても大きな値上がり率を示している。この背景には、ロシアからドイツに天然ガスを運ぶ新海底パイプライン「ノルドストリーム2」について9月に敷設工事を完了して操業準備を進めるロシアが早期稼働を急ぐ一方で、ドイツでは9/26の総選挙で議席を伸ばし、連立政権入りが有力な第3党の環境政党「緑の党」が同パイプラインに反対していることがある。

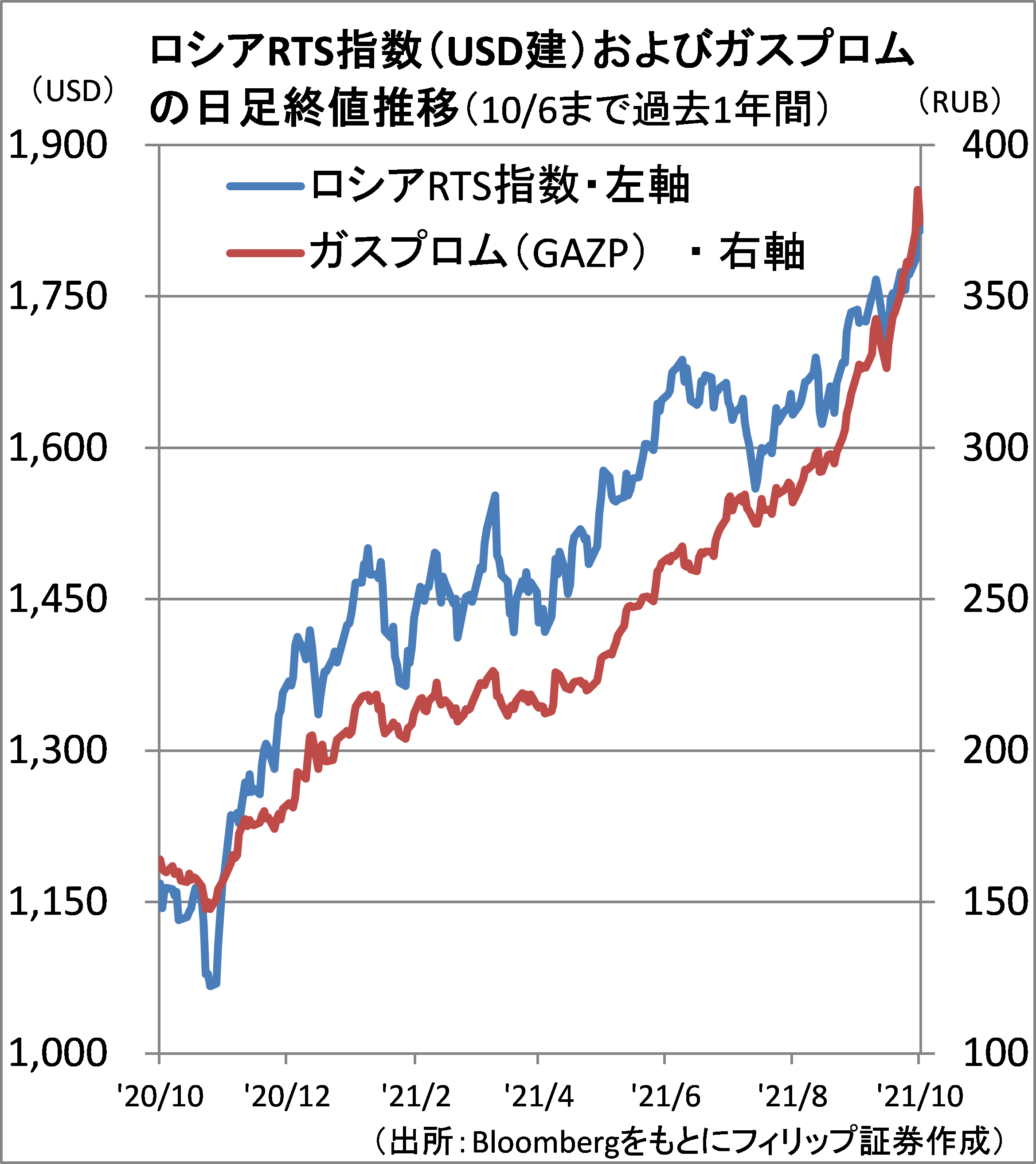

ロシアおよびその国営エネルギー企業のガスプロム(GAZP)は、欧州天然ガス価格が原油相場に強い影響を及ぼすことを通じて世界的にも更に注目されよう。

【欧州の天然ガス価格とロシア~緑の党が独露間のパイプラインに反対姿勢】

■日経平均株価銘柄入替えの影響

日経平均株価終値は10/6まで8営業日連続で下落。その期間の下落幅が2,720円に達した。その中でも、10/1から実施された日経平均採用銘柄における3銘柄の入れ替えは、新規採用の3銘柄の市場人気が特に高いこともあり期待が高かったものの、採用銘柄のBPS(1株当たり純資産)を時価総額で加重平均したベースの日経平均株価BPSは10/1に前日比1,231円安の22,406円と減少した。

これは、除外された3銘柄のBPSが時価を下回るPBR(株純資産倍率)1.0倍未満の割安銘柄だったのに対し、新規採用の3銘柄のPBRが相対的に高かったことも関係してるとみられる。そこで発生した歪みを解消する動きとして、日経平均株価への寄与度が高い高ウェートの値嵩株が売られ易くなったと推察される。

【日経平均株価銘柄入替えの影響~加重平均BPS切下げと高ウェート銘柄】

■銘柄ピックアップ

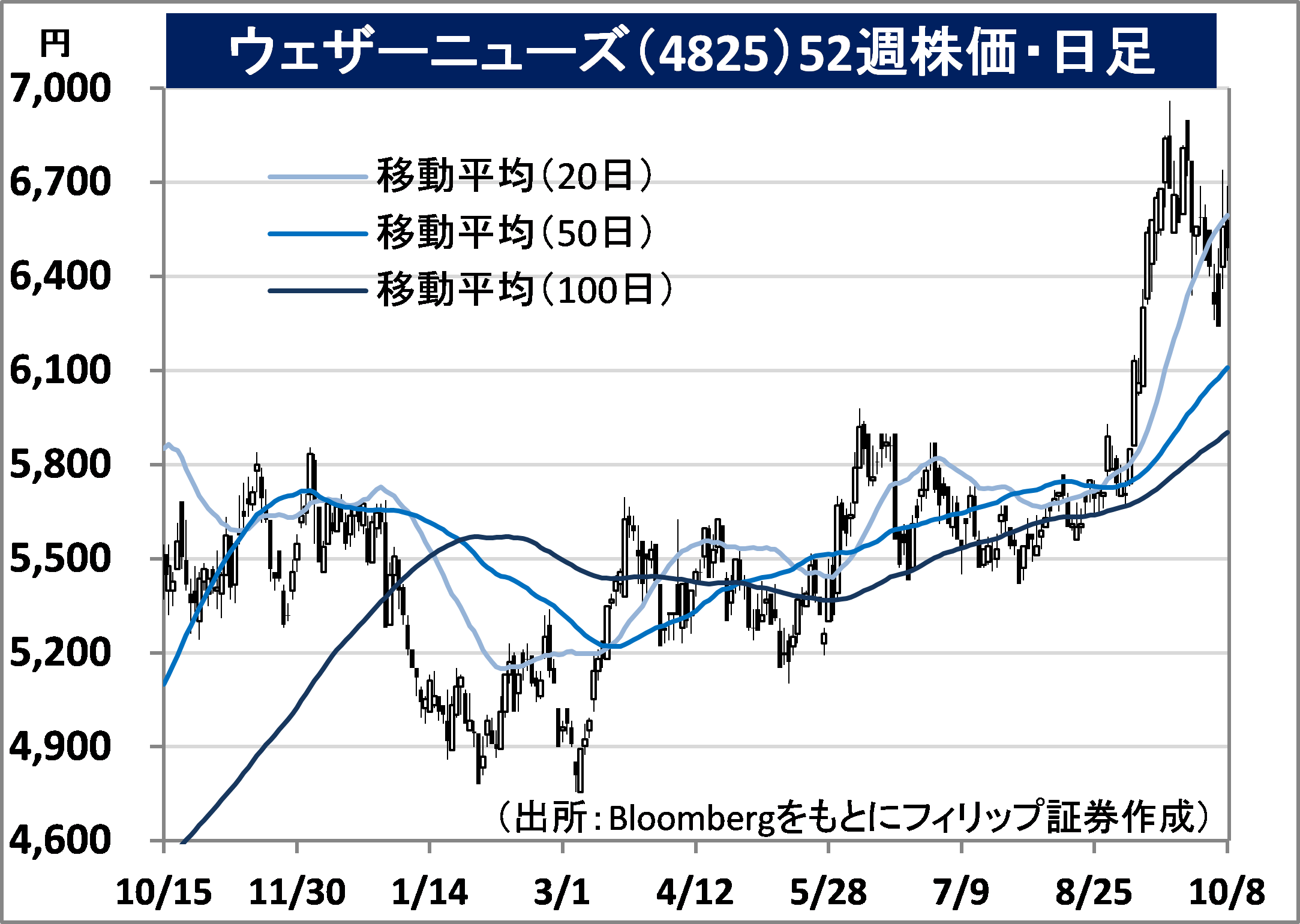

ウェザーニューズ(4825)

6,490 円(10/8終値)

・1986年設立。気象を含む自然現象データを顧客と共に収集・加工しコンテンツとして提供。BtoB(法人向け)の気象予測に基づく業務支援、およびBtoS(社会向け)の情報コンテンツ提供を行う。

・10/6発表の2022/5期1Q(6-8月)は、売上高が前年同期比12.4%増の49.87億円、営業利益が同2.0倍の5.26億円。BtoB事業は航空気象の海外向けが落ち込んだが、船舶稼働率上昇に伴う航海気象の貢献により同8%増収。BtoS事業はスマホ向けサービスと広告事業が伸びて同17%増収。

・通期会社計画を上方修正。売上高を195億円(前期188.43億円、従来計画195億円)とした。営業利益はシステム開発投資促進を見込んで26億円(前期24.44億円)で据え置き。地球温暖化を予測する気候モデル開発に対して今年のノーベル物理学賞が授与されたほか、企業に気候変動リスク開示を義務化する動きが世界で進むなど、気候変動に係る情報の価値が高まるものと期待される。

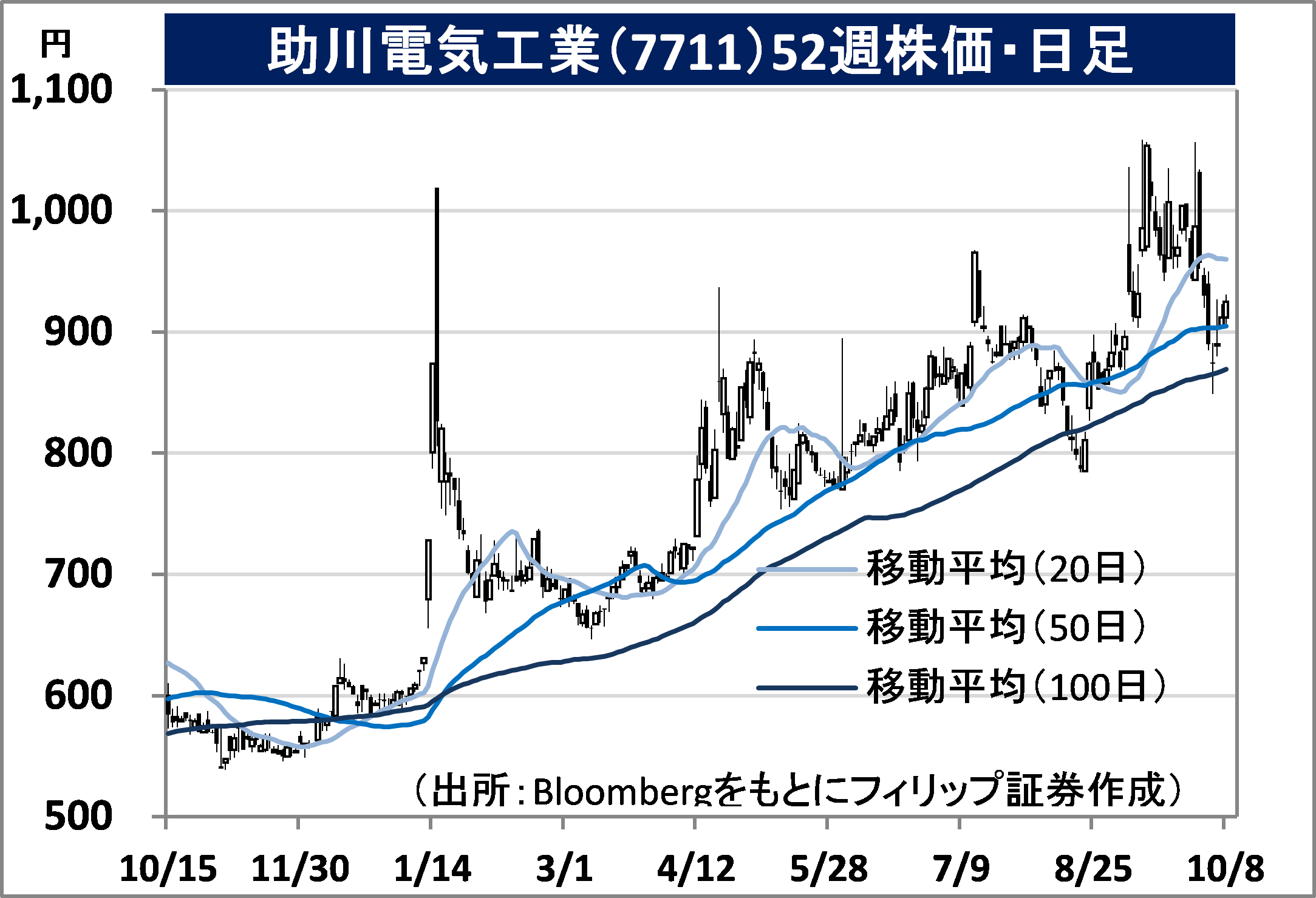

助川電気工業(7711)

925 円(10/8終値)

・1949年設立。機械器具の製造販売に関し、原子力・火力発電所の温度制御や安全性試験装置のエネルギー関連、鉄鋼・自動車・半導体等製造装置の熱と計測の産業システム関連に携わる。

・8/5発表の2021/9期3Q(4-6月)は、売上高が前年同期比13.8%増の27.18億円、営業利益が前年同期の▲43百万円から2.10億円へ黒字転換。再稼働の計画遅れによりエネルギー関連事業の原発関連製品が減少したが、産業システム関連事業の半導体製造装置の関連製品が堅調に伸長。

・通期会社計画は、売上高が前期比16.0%増の36.22億円、営業利益が前期の▲15百万円から2.19億円へ黒字転換。岸田新政権の下で新たに就任した萩生田経産大臣が脱炭素社会実現に向けて安全性が確認された原発再稼働に取り組む考えを示したほか、10/7の日米財界人会議では米国が先行する次世代原発の「小型モジュール炉(SMR)」の開発への日本の協力が示された。

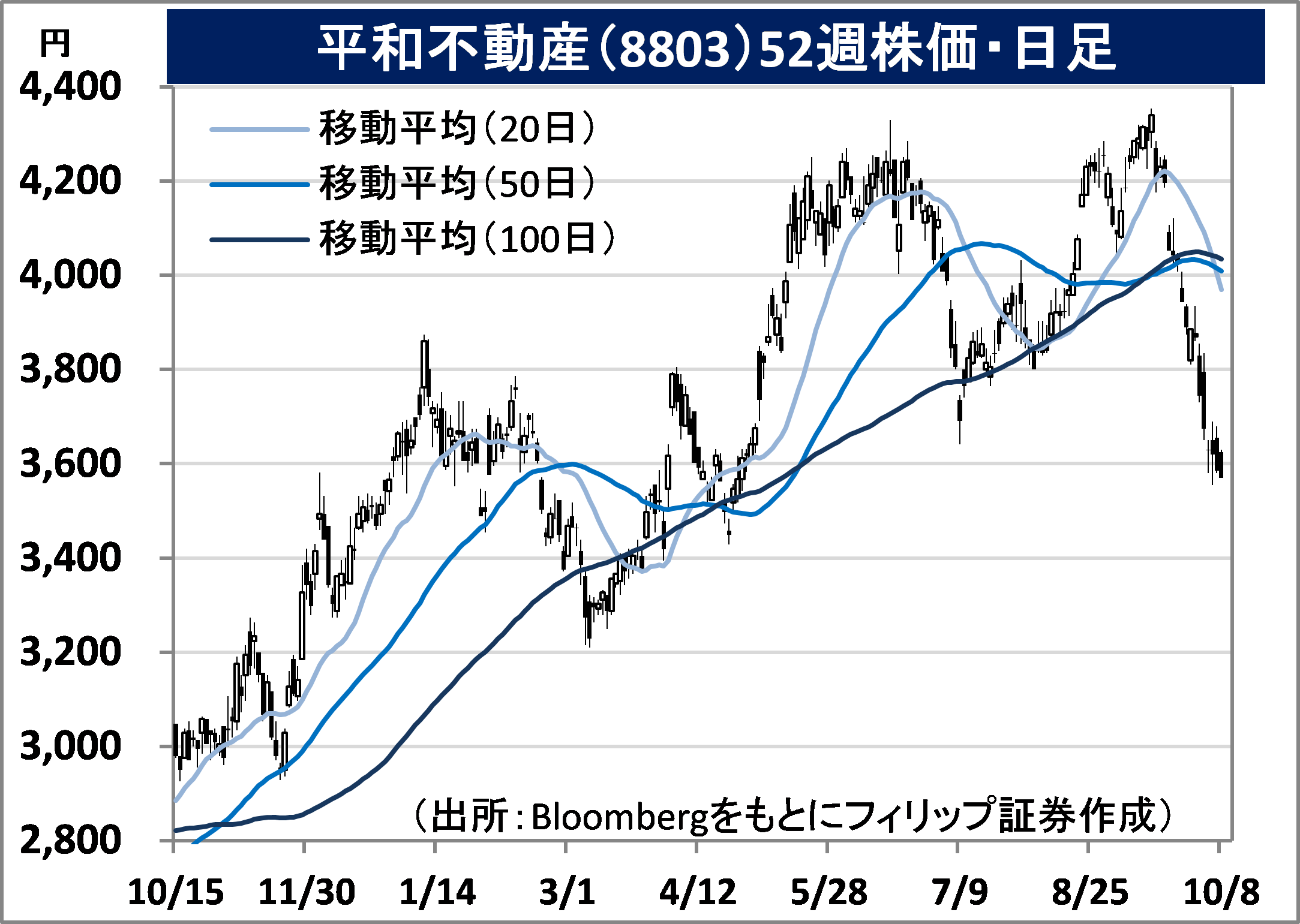

平和不動産(8803)

3,570 円(10/8終値)

・1947年に東京、大阪、名古屋その他の証券市場の係る建物などを証券取引所および証券業者等に賃貸する目的で設立。主に、ビルディング事業、およびアセットマネジメント事業を展開する。

・7/30発表の2022/3期1Q(4-6月)は、売上高が前年同期比5.3倍の338.40億円、営業利益が同2.5倍の48.59億円。セグメント別売上高は、ビルディング事業が販売不動産売却の大幅増により同5.6倍の333.42億円、アセットマネジメント事業が仲介手数料の貢献により同18.6%増の4.98億円。

・通期会社計画は、売上高が前期比62.1%増の568億円、営業利益が同2.4%増の115億円。中期経営計画に沿ってポートフォリオ入替えに伴う物件売却益獲得を積極化。収益力強化に繋がろう。また、日本橋兜町・茅場町プロジェクトは、「国際金融都市・東京」構想の一翼を担う大規模複合ビル「KABUTO ONE」が8/24に開業のほか、2030年迄に「プロジェクトX」など大型案件が相次ぐ予定。

SCSK(9719)

2,279 円(10/8終値)

・1969年に住商コンピューターサービスとして設立後、2011年にCSKと合併。住友商事(8053)が過半数株式を保有。コンサルティングやシステム開発、ITインフラ構築など様々なITサービスを提供。

・7/30発表の2022/3期1Q(4-6月)は、売上高が前年同期比5.1%増の992.10億円、営業利益が同5.9%増の108.87億円。銀行業を中心とした金融業のIT投資需要や通信業向け開発需要およびネットワーク機器販売増を背景に、システム開発、保守運用・サービス、システム販売の全てが増収。

・通期会社計画は、売上高が前期比5.8%増の4,200億円、営業利益が同4.6%増の480億円。企業や政府・自治体のDX(デジタル変革)加速を背景に同社は7/14に日本電気(6701)とデータセンター事業の協業開始。クラウド向け大規模データーセンターを巡る競争で米データセンター保有・運営大手エクイニクスなど外資系が国内で勢いを増すなか、国内勢が提携強化で迎え撃つ構えだ。

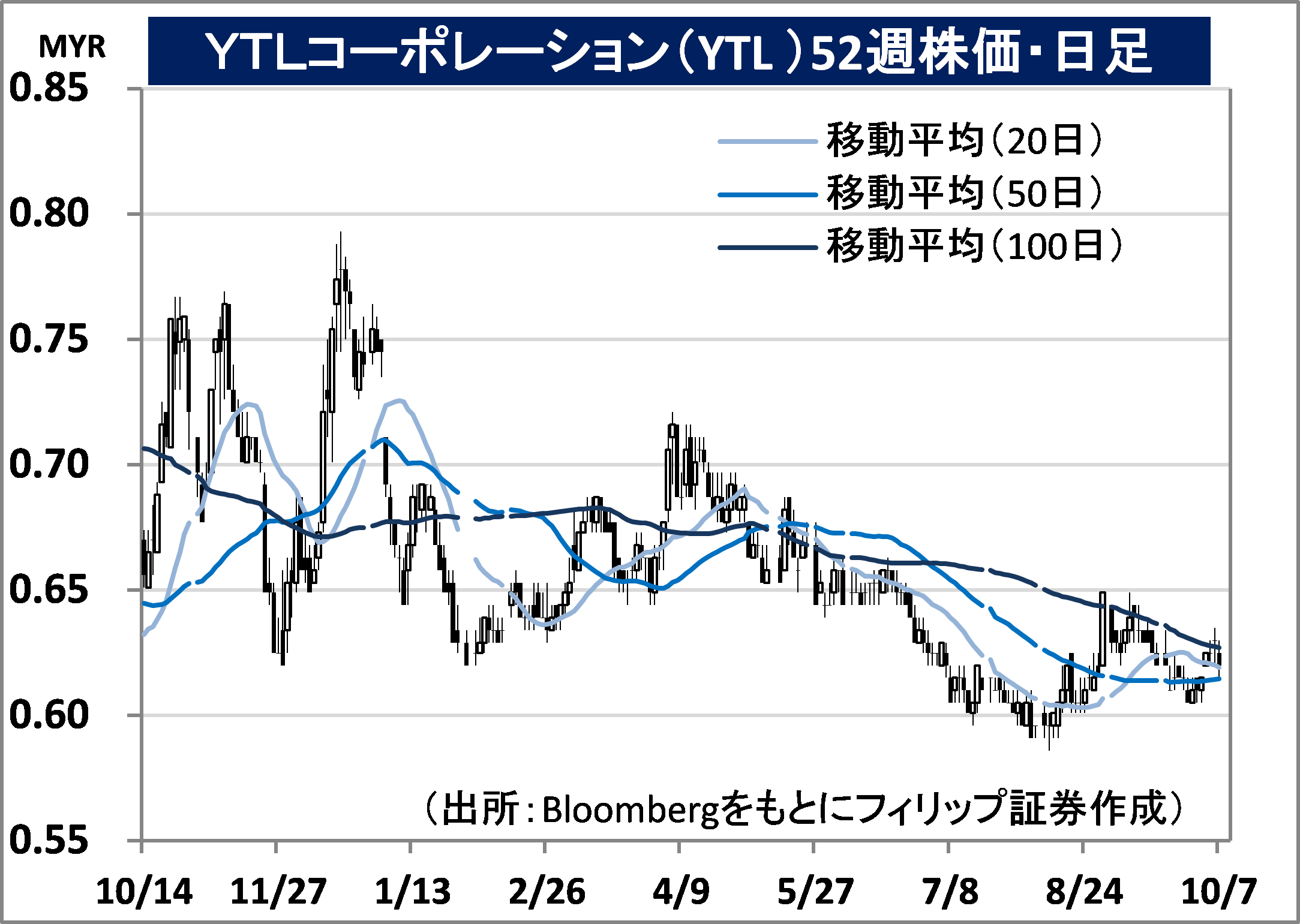

YTLコーポレーション(YTL)

市場:マレーシア 0.620 MYR(10/7終値)

・1955年創業の総合インフラ開発企業でマレーシア大手コングロマリットの1つ。1996年にアジア系で初めて東証に上場したほか、2010年に北海道のニセコビレッジを買収してリゾート開発に注力。

・9/8発表の2021/6期4Q(4-6月)は、売上高が前年同期比23.5%増の43.65億MYR、営業利益が同19.8%増の4.00億MYR、税引前利益が前年同期の▲1.35億MYRから1.10億MYRへ黒字転換。純利益は赤字幅拡大も、23年4月以降適用の税率引上げに伴う繰延税金費用の一時的要因による。

・マレーシアでは7月以降、MCO(活動制限令)がNRP(国家回復計画)に改められ、最も厳しい完全ロックダウン(FMCO)の第1段階から経済・社会活動の全面再開の第4段階までの移行計画が定められた。クアラルンプール首都圏は9/10よりNRP第2段階へ移行した。ホテル事業では、日本のニセコビレッジやオーストラリアに加えて、今後は出遅れていたマレーシアの業績貢献が期待されよう。

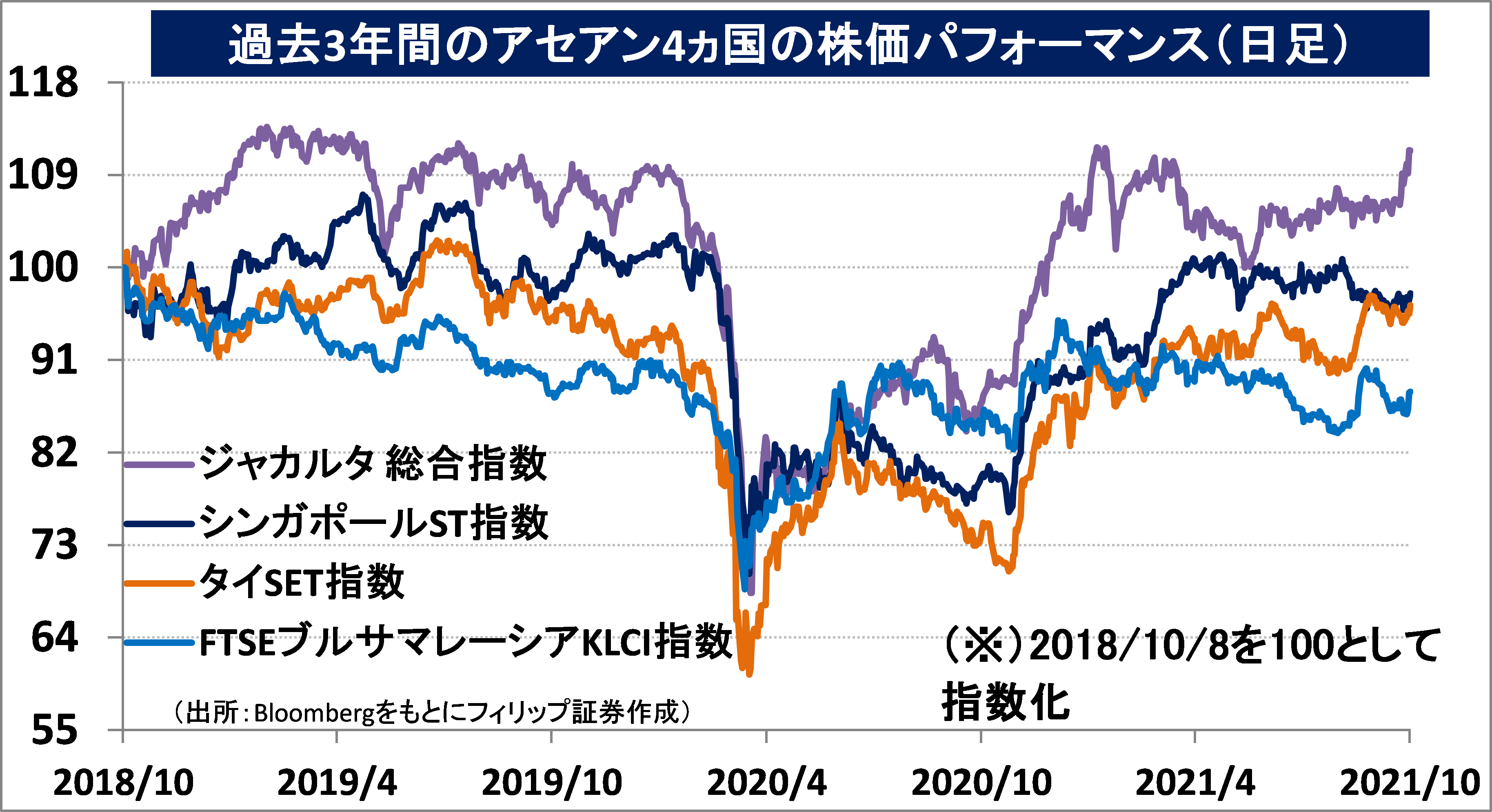

■アセアン株式ウィークリーストラテジー

(10/11号「タイ企業は海外M&Aに活路を見出す」)

タイは工業化で経済発展したものの、1人当たりGDPが7,500ドル程度と伸び悩んでいる。約6,650万人の人口も2028年をピークに減少が見込まれ、市場の大幅拡大は望みにくいなか、豊富な資金を持つ財閥系企業を中心に外国企業の買収を通じて成長機会を求める動きが活発化。特に東南アジア最大の約2億7千万人の人口を抱えるインドネシアの企業を買収する動きが目立つ。タイ素材最大手サイアム・セメント・グループ傘下の梱包素材メーカーSCGパッケージングは今年8月にインドネシア同業大手インタングループ株式75%を取得したほか、タイ銀行大手バンコク銀行も昨年5月にインドネシア中堅プルマタ銀行を約3,000億円規模で買収。タイの経常収支が黒字基調であることに伴い対新興国で通貨高であることも、タイ企業による海外企業の買収を後押ししている。

- 上場有価証券等のお取引の手数料は、国内株式の場合は約定代金に対して上限1.265%(消費税込)(ただし、最低手数料2,200円(消費税込))、外国株式の場合は円換算後の現地約定代金(円換算後の現地約定代金とは、現地における約定代金を当社が定める適用為替レートにより円に換算した金額をいいます。)の最大1.650%(消費税込)(ただし、対面または電話でのお取引の場合、3,300円に満たない場合は3,300円)となります。

- 上場有価証券等は、株式市況、金利水準等の変動による市場リスク、発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合の信用リスク、外国証券である場合には為替変動リスク等により損失が生じるおそれがあります。また新株予約権等が付された金融商品については、これらの権利を行使できる期間の制限等があります。

- 国内の取引所金融商品市場もしくは店頭売買有価証券市場への上場が行われず、また国内において公募、売出しが行われていない外国株式等については、我が国の金融商品取引法に基づいた発行者による企業内容の開示は行われていません。

- 金融商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、お取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書又はお客様向け資料をよくお読みください。

【免責事項】

- この資料は、フィリップ証券株式会社(以下、「フィリップ証券」といいます。)が作成したものです。

- 実際の投資にあたっては、お客様ご自身の責任と判断において行うようお願いいたします。

- この資料に記載する情報は、フィリップ証券の内部で作成したか、フィリップ証券が正確且つ信頼しうると判断した情報源から入手しておりますが、その正確性又は完全性を保証したものではありません。当該情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。この資料に記載する内容は将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。

- この資料を入手された方は、フィリップ証券の事前の同意なく、全体または一部を複製したり、他に配布したりしないようお願いいたします。

アナリストのご紹介 フィリップ証券リサーチ部

笹木 和弘

笹木 和弘

フィリップ証券株式会社:リサーチ部長

証券会社にて、営業、トレーディング業務、海外市場に直結した先物取引や外国株取引のシステム開発・運営などに従事。その後は個人投資家や投資セミナー講師として活躍。2019年1月にフィリップ証券入社後は、米国・アセアン・日本市場にまたがり、ストラテジーからマクロ経済、個別銘柄、コモディティまで多岐にわたる分野でのレポート執筆などに精力的に従事。公益社団法人 日本証券アナリスト協会検定会員、国際公認投資アナリスト(CIIA®)。