【投資戦略ウィークリー 2021年2月8日号(2021年2月5日作成)】”コロナ禍の次はコンテナ問題?~自動車業界が焦点”

■”コロナ禍の次はコンテナ問題?~自動車業界が焦点”

- 2/1、米国では新型コロナワクチン接種者数が2,650万人となり、累計検査陽性者数を上回った。2/4現在では、全世界の同ワクチン接種者数も1億815万人に達し、累計検査陽性者数(1億483万人)を上回っている。ワクチン接種の普及状況を受け、世界の株式市場も経済正常化への期待に伴う景気敏感株への物色を強めている。世の中の先を見て動く株式相場の世界では、コロナ禍がもう過ぎ去っていると言っても過言ではないのかもしれない。

- その一方、現実世界では経済活動制限が続いている。住宅販売活況を受けて昨年夏から北米向けに家具や家電の輸送需要が強まり、秋からは自動車部品や半導体の輸送も復調するなか、コンテナ不足の顕在化により海上コンテナ輸送の運賃が高騰。中国発では米国向けで前年同期の2倍、欧州向けで同4倍と最高値圏で推移している。大量のコンテナが現地に滞留するうえ、米国の港では荷物の急増やコロナ感染対策で荷揚げ作業が滞っているためにコンテナ不足に拍車がかかっている。コンテナ船の混雑により海上貨物の一部が航空輸送へシフトしたほか、自動車部品や半導体、電子機器を中心に荷動きが回復したことから航空輸送スペースの需給が引き締まり、欧米向け航空貨物運賃も高騰。「コロナ禍の次は、コンテナ問題」とも言うべき様相を呈している。

- 特に自動車産業では、部品不足深刻化に伴い、独フォルクスワーゲンが同国の世界最大規模の工場での減産を迫られ、ホンダも半導体の調達難により米・カナダで減産を実施すると伝えられた。企業活動への影響は、生産削減のほか、商品在庫増によるキャッシュフロー悪化、混乱解消までの新規受注のストップなど広範囲にわたる可能性があり、業界全体に波及することも懸念される。

- また、米アップル(AAPL)が電気自動車(EV)を巡り、日本を含む複数自動車メーカーに生産を打診していると伝えられるなど、自動車業界に新たな大波が押し寄せつつあることも注目される。日本の自動車メーカーにとっては、設計・開発をアップルが行い、生産のみ受託する水平分業モデルは容易に受け入れられないとみられるなか、アップルの日本の研究開発拠点が横浜にあること、および傘下の三菱自動車工業(7211)がEV生産を3月末に生産終了するため生産ラインが空きそうなことから、日産自動車(7201)が引き受けるのではないかとの観測・憶測もみられる。グーグルを擁するアルファベット(GOOG)などが追随する可能性もあり、日本の自動車メーカーへの海外投資家からの注目度が高まろう。

- 2/8号では、マツオカコーポレーション(3611)、マクセルホールディングス(6810)、キヤノン電子(7739)、日本郵船(9101)、ケッペル(KEP)を取り上げた。

■GAFA株価の割高感は解消か?

1/27にアップル(AAPL)とフェイスブック(FB)、2/2にグーグルを擁するアルファベット(GOOG)、およびアマゾン・ドット・コム(AMZN)の10-12月期決算が発表された。いずれも巣ごもり消費によるネット利用拡大を受けて好業績だったが、市場の期待が高かったことから、発表翌日の株価終値は、アップルが前日比3.5%下落、フェイスブックが同2.6%下落、アマゾン・ドット・コムが同2.0%下落となった。

今回初めてクラウド事業のセグメント情報を開示したアルファベットは、先行投資段階にある同事業は赤字だったものの広告事業に次ぐ収益の柱としての期待の高まりから同7.4%上昇。また、株価の200日移動平均からの乖離率は、フェイスブックやアマゾン・ドットコムがゼロ近辺へと低下しつつあることが注目される。

【GAFA株価の割高感は解消か?~200日移動平均からのかい離率に注目】

■円高・日本株高の時代は続くか?

昨年3月以降の米FRBによる大規模金融緩和を受けた米ドル安を契機として円高と日本株高の両立が定着しつつある。日本株は米国の経済成長を受けたドル高・円安時に上昇し易い傾向にあったなか、米ドル安に伴う新興国などへの資金シフトがグローバル経済を押し上げる構造へと環境が変化しているとみられる。

1985年以降、円高と日本株高が両立した時期としては、①プラザ合意後から87年4月までの円高バブル時、②98年秋の大手銀への公的資金導入から2000年3月までのITバブル時、および、③小泉政権時の構造改革を受けた03年4月から04年4月までがあり、昨年3月以降は4回目となる。今回はコロナ禍を受けたモノの供給不足がインフレ懸念に繋がっている点で、過去と異なる面があるとみられる。

【円高・日本株高の時代は続くか?~1985年以降で4回目。持続力に注目】

■ソニーと任天堂、富士通とNEC

ソニー(6758)と任天堂(7974)は長年ゲーム市場で覇権を争い、株価騰落も2007年まで上昇後に12年まで下落し、その後で上昇に転じるなど類似した動きを示した。ソニーはコングロマリットとして相対的に低いPERで評価され易いなか、12年を起点とする株価上昇率で任天堂を上回ってきた。任天堂はIP(知的財産)からの収益源多様化が課題と言えよう。

共に旧電電ファミリーの中核企業だった富士通(6702)とNEC(6701)は、00年3月末の株価を100とした相対指数では、業績の違いなどを反映し、05年半ば以降、富士通がNECを上回ってきた。NECはNTT(9432)との資本業務提携を通じた海外市場拡大の目標の下、中国ファーウェイ排除の動きや今年1月発効の日英EPAを追い風にできるかが問われよう。

【ソニーと任天堂、富士通とNEC~出遅れ側のキャッチアップに期待か?】

■銘柄ピックアップ

マツオカコーポレーション(3611)

2,074 円(2/5終値)

・1956年に松岡呉服店として創業。企画・製造および物流を含め、アパレルメーカー、商社および量販店からの発注を受けて委託者のブランドで衣料品を製造する「アパレルOEM事業」を営む。

・11/13発表の2021/3期2Q(4-9月)は、売上高が前年同期比7.3%増の288.93億円、営業利益が同89.2%増の29.18億円。コロナ禍に伴うアパレル製品需要の急減により既存製品の受注が低迷したが、布製マスクの生産や顧客ニーズに柔軟に対応するための生産体制整備が奏功し、増収増益。

・通期会社計画は、売上高が前期比12.5%減の500億円、営業利益が同22.9%増の32億円。2/1にミャンマーで発生した軍事クーデーに関し、同国で運営する2工場の業務に支障はないと発表。コロナ禍に伴うマスク着用のマナーが定着するなか、季節の移り変わりとともに必要とされる機能への対応、快適な着け心地や素材、デザイン性に富んだマスクなど需要多様化が業績に貢献しよう。

マクセルホールディングス(6810)

1,452 円(2/5終値)

・1966年に設立。2010年の日立製作所(6501)による完全子会社化後、2014年に再上場し日立グループから独立。主にエネルギー、産業用部材料および電器・消費者製品の製造・販売を行う。

・1/29発表の2021/3期9M(4-12月)は、売上高が前年同期比7.2%減の1,033.36億円、営業利益が同2.0倍の28.49億円。自動車向け光学製品が減収に響いたが、民生用リチウムイオン電池、半導体関連組込みシステムの増収、健康・理美容製品の収益改善、原価低減策が営業増益に寄与。

・通期会社計画を上方修正。売上高を前期比5.5%減の1,370億円(従来計画1,330億円)、営業利益を前期▲1.37億円から35億円(同15億円)へ黒字転換とした。巣ごもり需要、自動車や半導体関連の回復、健康・理美容製品の収益改善の継続を見込む。同社が開発しマイナス50-125度の超低温で使用可能な硫化物系「コイン型全固体電池」は、新型コロナワクチン輸送需要が期待される。

キヤノン電子(7739)

1,736 円(2/5終値)

・1954年設立のキヤノン(7751)の製造子会社。シャッター・絞りユニットなどを扱う「コンポーネント」、スキャナーやハンディターミナルなどを扱う「電子情報機器」、および「その他」の事業を営む。

・1/27発表の2020/12通期は、売上高が前期比16.3%減の746.12億円、営業利益が同30.7%減の56.04億円。コンポーネント事業において、テレワークなど生活スタイル変化による個人向け受注やベトナム子会社のプリンター部品新製品が好調だったものの、全体ではコロナ禍が響き減収減益。

・2021/12通期会社計画は、売上高が前期比19.5%増の891.60億円、営業利益が同42.3%増の79.75億円。1/17、地表や宇宙を撮影する小型人工衛星の販売開始を発表。宇宙開発企業の米ヴァージン・オービットが航空機からのロケット発射実験で地球周回軌道へのロケット投入に成功したなか、新規事業として取り組んでいる宇宙関連分野の市場立ち上がりおよび成長が期待される。

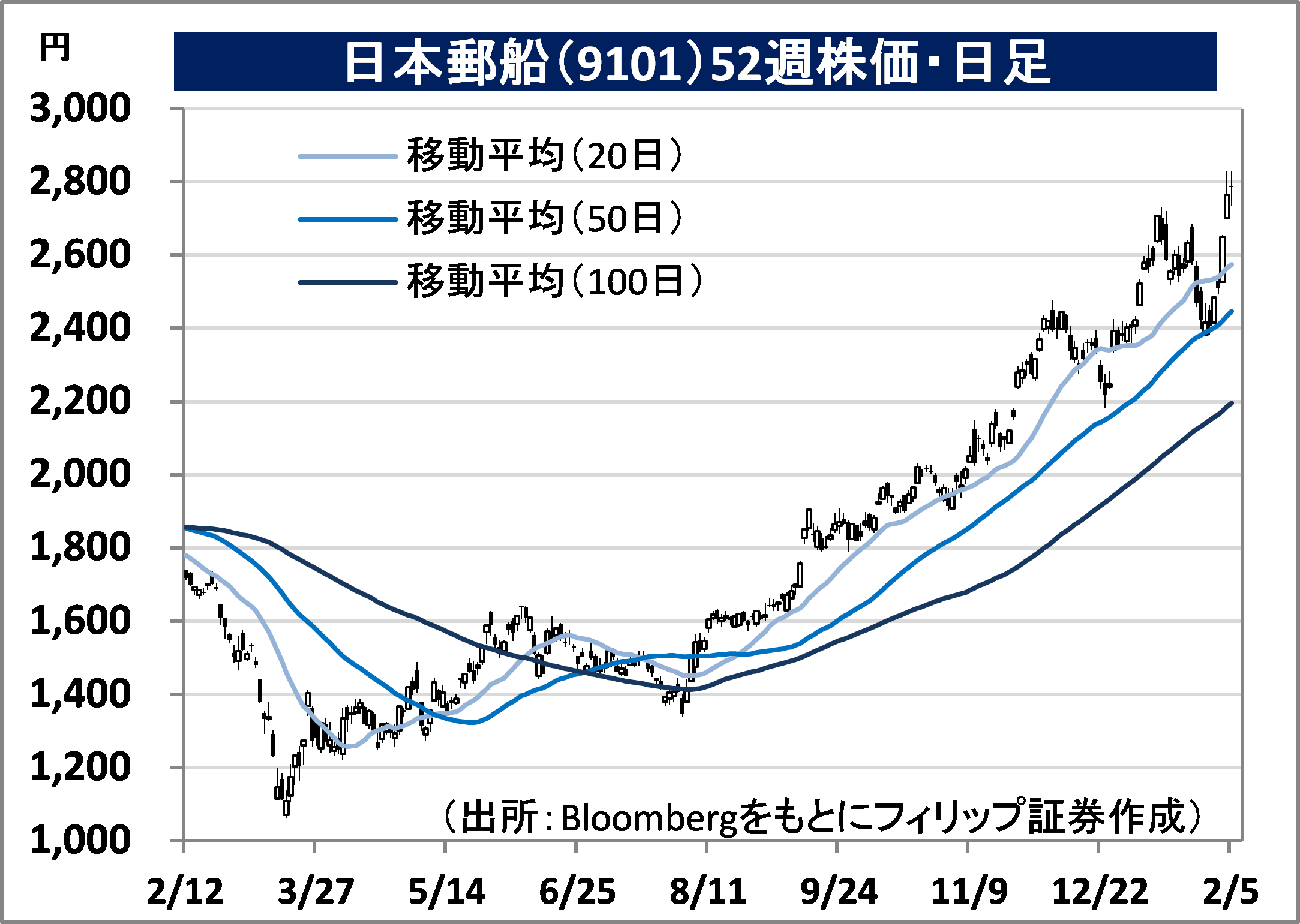

日本郵船(9101)

2,786 円(2/5終値)

・1885年に郵便汽船三菱会社と共同運輸会社の合併により設立。一般貨物輸送事業(定期船事業、航空運送事業、物流事業)、不定期専用船事業、その他事業(不動産業など)を展開する。

・2/3発表の2021/3期9M(4-12月)は、売上高が前年同期比8.6%減の1兆1,459億円、営業利益が同47.7%増の479.53億円。定期船事業における船腹スペースや空きコンテナ不足、航空輸送スペースの需給引き締まり、および物流事業におけるEコマース関連の荷量増などが業績に寄与した。

・通期会社計画を上方修正。売上高を前期比7.7%減の1兆5,400億円(従来計画1兆4,600億円)、営業利益を同47.3%増の570億円(同300億円)、年間配当を前期比90円増の130円とした。昨年夏からの北米向け輸送急増を受けて海上コンテナ輸送の運賃が高騰するなか、コロナ感染対策で荷揚げ作業が滞り、船が渋滞。コンテナ不足に拍車がかかり、運賃高騰に歯止めがかからない。

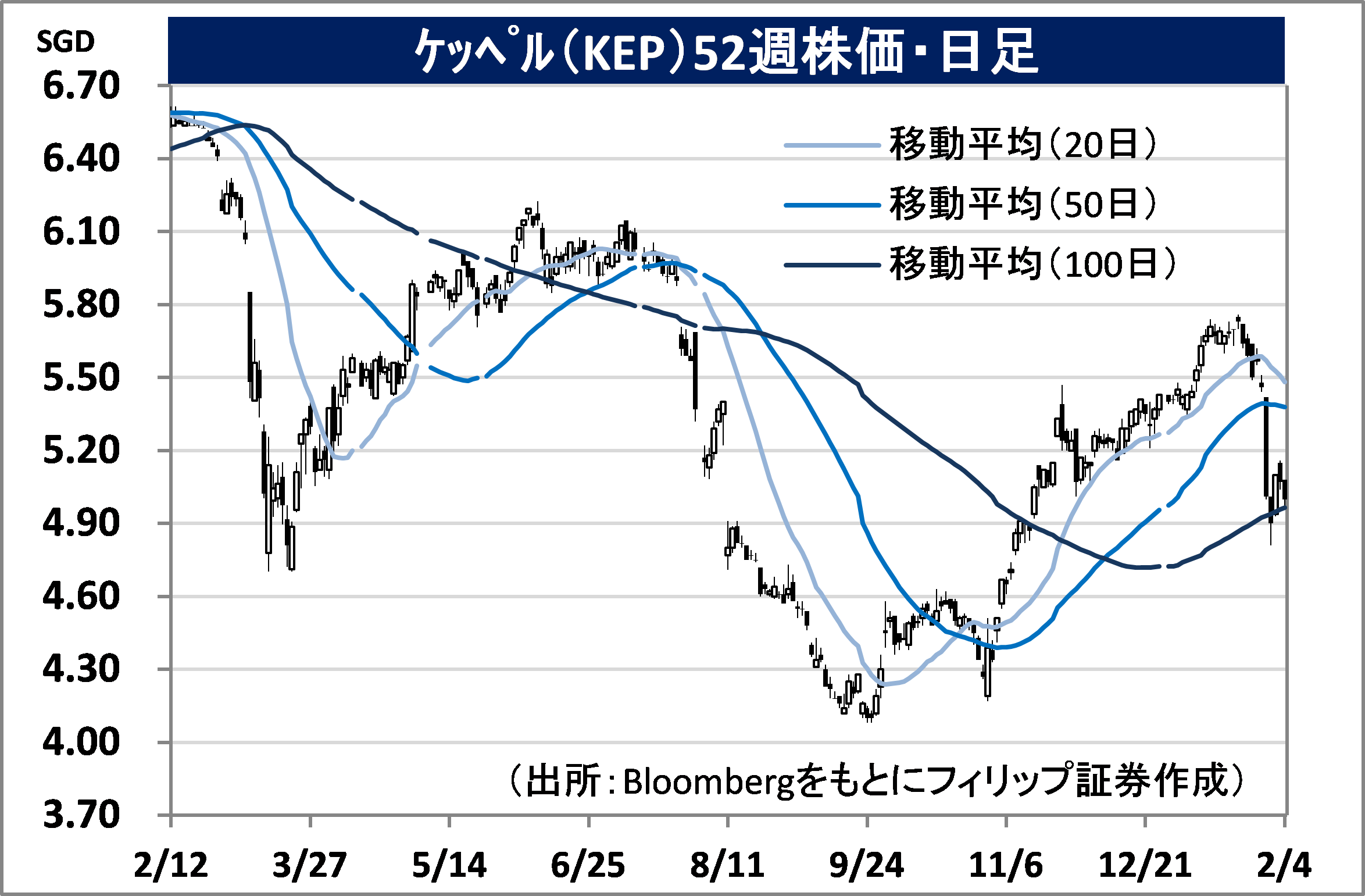

ケッペル(KEP)

市場:シンガポール 5.00 SGD(2/4終値)

・20ヵ国以上で事業展開するコングロマリットで、政府所有投資会社のテマセクHDSが筆頭株主。エネルギー・海洋、都市開発、コネクティビティ(接続)、資産管理の4事業セグメントから構成される。

・1/28発表の2020/12通期は、売上高が前期比13.3%減の65.74億SGD、当期利益が前期の7.07億SGDから▲5.06億SGDへ赤字転落。石油掘削リグ事業を営む子会社株式に係る減損損失(9.52億SGD)を除く調整後当期利益は同46.1%減の4.46億SGD。2H(7-12月)の前半期比は6.6%増収。

・近年まで主力だった石油掘削リグ事業から撤退すると発表。今後は洋上風力発電や液化天然ガス(LNG)生産のプラットフォーム、洋上データセンターなどを強化する方針。また、経営再建に向け倉庫、トラックなど物流事業も売却し、資金をを環境事業など重点分野への投資に回すなど、事業の選択と集中によりROEを2019年の6.3%から2030年までに15%に引き上げるとの目標を示した。

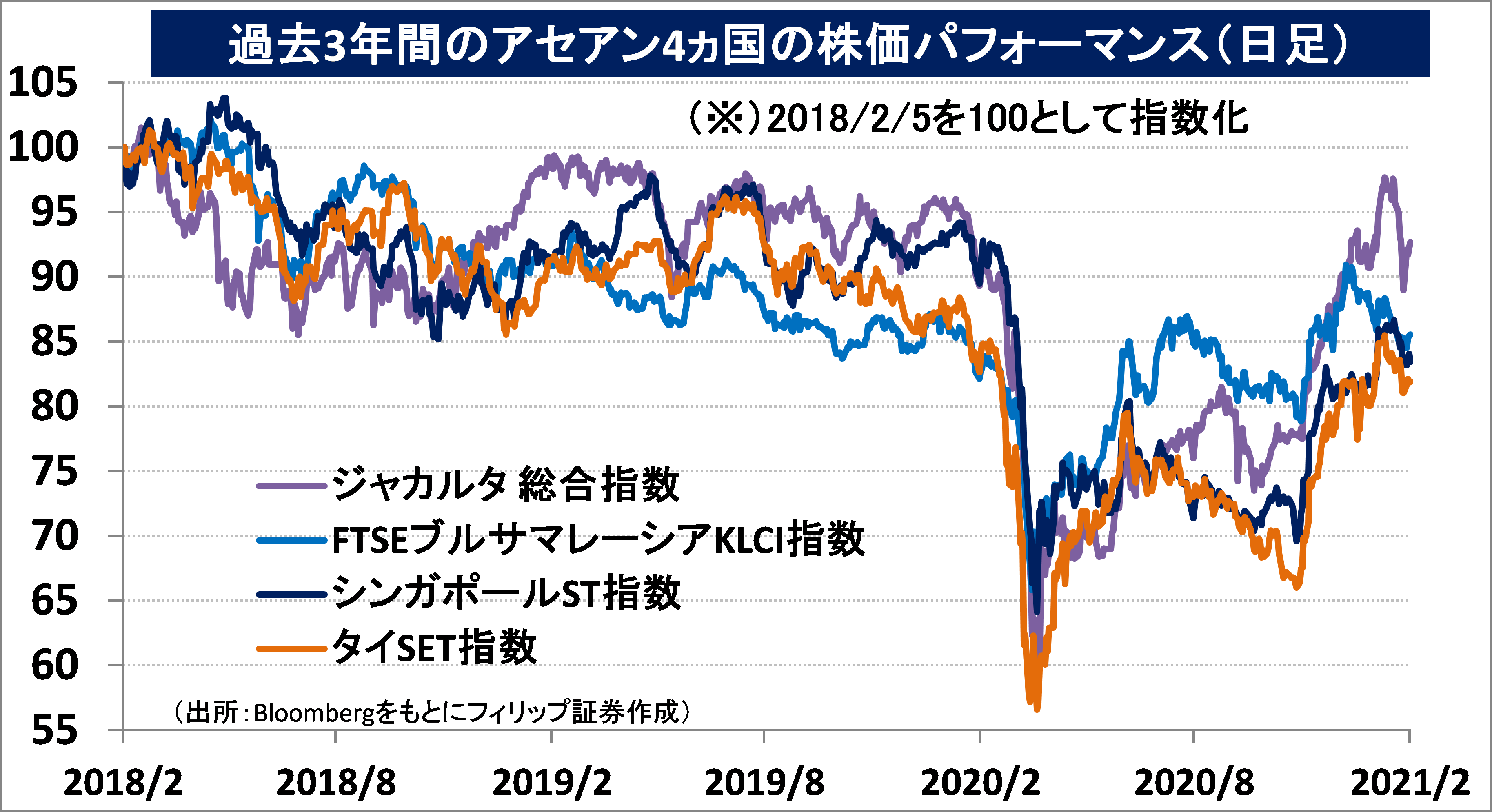

■アセアン株式ウィークリー・ストラテジー

(2/8号「ミャンマーの軍事クーデターの影響」)

2/1にミャンマーで発生した国軍によるクーデターに対し、アセアン各国の反応は、懸念を表明する国も、内政問題としてコメントしないという反応を示す国など二分化された。シンガポール外務省が「重大な懸念」を表明したほか、マレーシア外務省が「深刻な懸念」を表明。インドネシア外務省も「懸念」を表明した。その一方、タイは「ミャンマーの内政問題だ」として更なる言及を避けた。

2019年10月から20年9月の外国投資額の国別構成比では、首位がシンガポール(全体の34%)であり、香港(26%)、日本(14%)、中国(10%)が続く。欧米などの経済制裁が復活すれば日本企業にとっても貴重な投資機会が失われるだけでなく、同地域が中国への経済依存を強めるのではないかと警戒する向きもある。ミャンマー進出日本企業は多方面にわたることから要注意だろう。

- 上場有価証券等のお取引の手数料は、国内株式の場合は約定代金に対して上限1.265%(消費税込)(ただし、最低手数料2,200円(消費税込))、外国株式の場合は円換算後の現地約定代金(円換算後の現地約定代金とは、現地における約定代金を当社が定める適用為替レートにより円に換算した金額をいいます。)の最大1.650%(消費税込)(ただし、対面または電話でのお取引の場合、3,300円に満たない場合は3,300円)となります。

- 上場有価証券等は、株式市況、金利水準等の変動による市場リスク、発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合の信用リスク、外国証券である場合には為替変動リスク等により損失が生じるおそれがあります。また新株予約権等が付された金融商品については、これらの権利を行使できる期間の制限等があります。

- 国内の取引所金融商品市場もしくは店頭売買有価証券市場への上場が行われず、また国内において公募、売出しが行われていない外国株式等については、我が国の金融商品取引法に基づいた発行者による企業内容の開示は行われていません。

- 金融商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、お取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書又はお客様向け資料をよくお読みください。

【免責事項】

- この資料は、フィリップ証券株式会社(以下、「フィリップ証券」といいます。)が作成したものです。

- 実際の投資にあたっては、お客様ご自身の責任と判断において行うようお願いいたします。

- この資料に記載する情報は、フィリップ証券の内部で作成したか、フィリップ証券が正確且つ信頼しうると判断した情報源から入手しておりますが、その正確性又は完全性を保証したものではありません。当該情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。この資料に記載する内容は将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。

- この資料を入手された方は、フィリップ証券の事前の同意なく、全体または一部を複製したり、他に配布したりしないようお願いいたします。

アナリストのご紹介 フィリップ証券リサーチ部

笹木 和弘

笹木 和弘

フィリップ証券株式会社:リサーチ部長

証券会社にて、営業、トレーディング業務、海外市場に直結した先物取引や外国株取引のシステム開発・運営などに従事。その後は個人投資家や投資セミナー講師として活躍。2019年1月にフィリップ証券入社後は、米国・アセアン・日本市場にまたがり、ストラテジーからマクロ経済、個別銘柄、コモディティまで多岐にわたる分野でのレポート執筆などに精力的に従事。公益社団法人 日本証券アナリスト協会検定会員、国際公認投資アナリスト(CIIA®)。