【投資戦略ウィークリー 2020年6月15日号(2020年6月12日作成)】”第2波リスクを契機に地方の時代へ”

■第2波リスクを契機に地方の時代へ

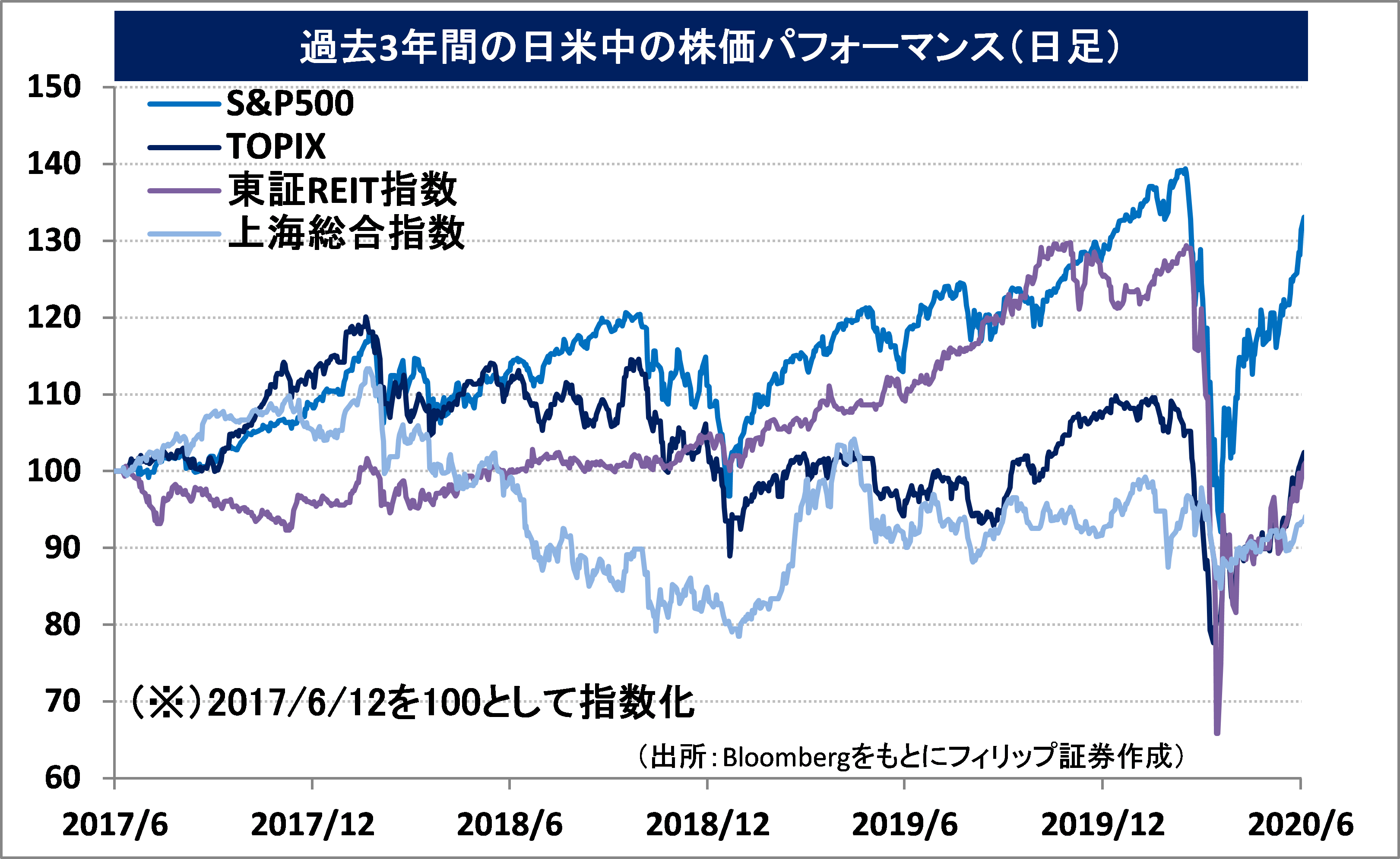

- 日本株式市場は、6/5発表の5月の米国雇用統計が市場予想に反して非農業部門雇用者数や失業率が大幅に改善した流れを受け、日経平均株価が6/8に23,178円まで上昇。世界的な経済活動再開に伴い景気敏感株を中心に物色される展開となったが、日経平均は6/11に22,500円割れで引けると、6/12には前日に米NYダウ平均株価が1,861ドル安の急落となった流れを引き継ぎ、寄付き後に21,786円まで下落するなど波乱含みの推移となった。

- 米国では早い段階で経済再開に踏み切った州を中心に新型コロナウイルス感染者数が増え、第2波への警戒が強まったことが米国株式売りの主な理由とされた。その一方、日本では東京都が6/11に「東京アラート」の解除を決定し、休業緩和に向けたロードマップを「ステップ3」へ移行することを発表。国の方針と業界団体によるガイドラインの策定を踏まえ、6/19以降に休業要請を全面解除するとした。日本では新型コロナウイルス感染に伴う死亡者数の相対的な少なさに加え、5/26に緊急事態宣言が全国で解除されて以降も目立った感染者数の増加が見られていない。第2波のリスクから米国株ほか海外の株式が売られるなら、日本株がその避難先として選ばれる可能性も考えられよう。

- ただし、主要先進国に第2波リスクが残る以上、コロナ禍以前のようにグローバル経済におけるヒト・モノ・カネの自由で活発な流れは望めず、当面は滞らざるを得ないだろう。株式市場の資金の流れも「グローバルからローカルへ」と変化し、低PBR(株価純資産倍率)の内需銘柄が物色される傾向が強まることが考えられよう。また、国内においても「3密」を避けるための様々な変化が現われ、「新しい生活様式」が時間をかけて定着していく方向に向かうのではないだろうか。それは、単にマスクやフェイスシールドの着用、飲食店での仕切り板の設置などにとどまらず、人口密度が高く住居費が嵩む都心での生活よりも地方での生活が好まれるようになることも含まれるのかも知れない。特に、緊急事態宣言解除後もテレワークを継続している企業が見られ、職住近接のメリットが疑問視されるなか、ローカル志向が大きな流れとなる可能性があろう。

- 地方に目を向ければ、地方銀行による地域商社事業の立ち上げが活発化しているほか、2020/4に実施された電力システム改革により電力会社は送配電事業の分離が要請され、地産地消の再生可能エネルギーの公平な買取りが求められるようになった。後は、政治の世界で地方主権の動きが進むことが求められよう。

- 6/15号では、飯田グループホールディングス(3291)、レンゴー(3941)、電通国際情報サービス(4812)、SBIホールディングス(8473) 、セントラル・リテール(CRC)を取り上げた。

■主な企業決算の予定

- 6月15日(月): クロス・マーケティンググループ、パーク24、伊藤園

- 6月16日(火): フコク、CAC Holdings、H&Rブロック、オラクル、レナー

- 6月17日(水): 巴工業、NTN、芦森工業、アーレスティ

- 6月18日(木):東洋エンジニアリング、クローガー

- 6月19日(金):クミアイ化学工業、西松屋チェーン、フリービット、凸版印刷、カーニバル、カーマックス

■主要イベントの予定

- 6月15日(月)

・第3次産業活動指数(4月)

・米ダラス連銀総裁がオンライン討論会に参加

・米ニューヨーク連銀製造業景気指数(6月)、対米証券投資(4月)

・中国新築住宅価格(5月)、中国工業生産・小売売上高・固定資産投資 (5月)

- 6月16日(火)

・日銀金融政策決定会合、終了後に結果を発表。黒田総裁が会見

・米パウエルFRB議長が半年に1度の議会証言(上院銀行委員会)

・米小売売上高 (5月)、米鉱工業生産(5月)、米企業在庫 (4月)、米NAHB住宅市場指数 (6月)

・独CPI (5月)、独ZEW期待指数 (6月)、英 ILO失業率 (2-4月)

・国際エネルギー機関(IEA) 月報

- 6月17日(水)

・通常国会会期末

・貿易収支 (5 月)、訪日外客数(5月)

・米パウエルFRB議 長が半年に1度の議会証言(下院金融委員会)、米クリーブランド連銀総裁が講演(オンライン)

・米住宅着工件数 (5月)

・欧州新車販売台数 (5月)、ユーロ圏CPI (5月)、英CPI (5月)、

・露 GDP (1Q)、ブラジル中銀が政策金利発表、OPEC月報

- 6月18日(木)

・東京都知事選告示、対外・対内証券投資 (6月7-13日)、東京販売用マンション (5月)、月例経済報告(6月)

・米クリーブランド連銀総裁が講演(オンライン)

・ECB経済報告、英中銀が政策金利発表

・OPECプラスが共同閣僚監視委員会(JMMC) 開催

・インドネシア中銀が政策金利発表、豪雇用統計 (5月)、ニュージーランドGDP(1Q)

- 6月19日(金)

・日銀金融政策決定会合議事要旨(4月27日、5月22日分)

・全国CPI (5月)

・米ボス トン連銀総裁がオンラインセミナーに参加・質疑に応答、米パウエルFRB議長とクリーブランド連銀総裁がビデオ会議に参加、米大統領の選 挙集会再開(オクラホマ州タルサ皮切り)

・EU首脳会議(テレビ会議)、ロシア中銀が政策金利発表

・米経 常収支(1Q)

- 6月20日(土)

・若田部日銀副総裁と遠藤金融庁長官がオンラインシンポ ジウムで対談

(Bloombergをもとにフィリップ証券作成)

※本レポートは当社が取り扱っていない銘柄を含んでいます。

■米国の雇用は回復しているのか?

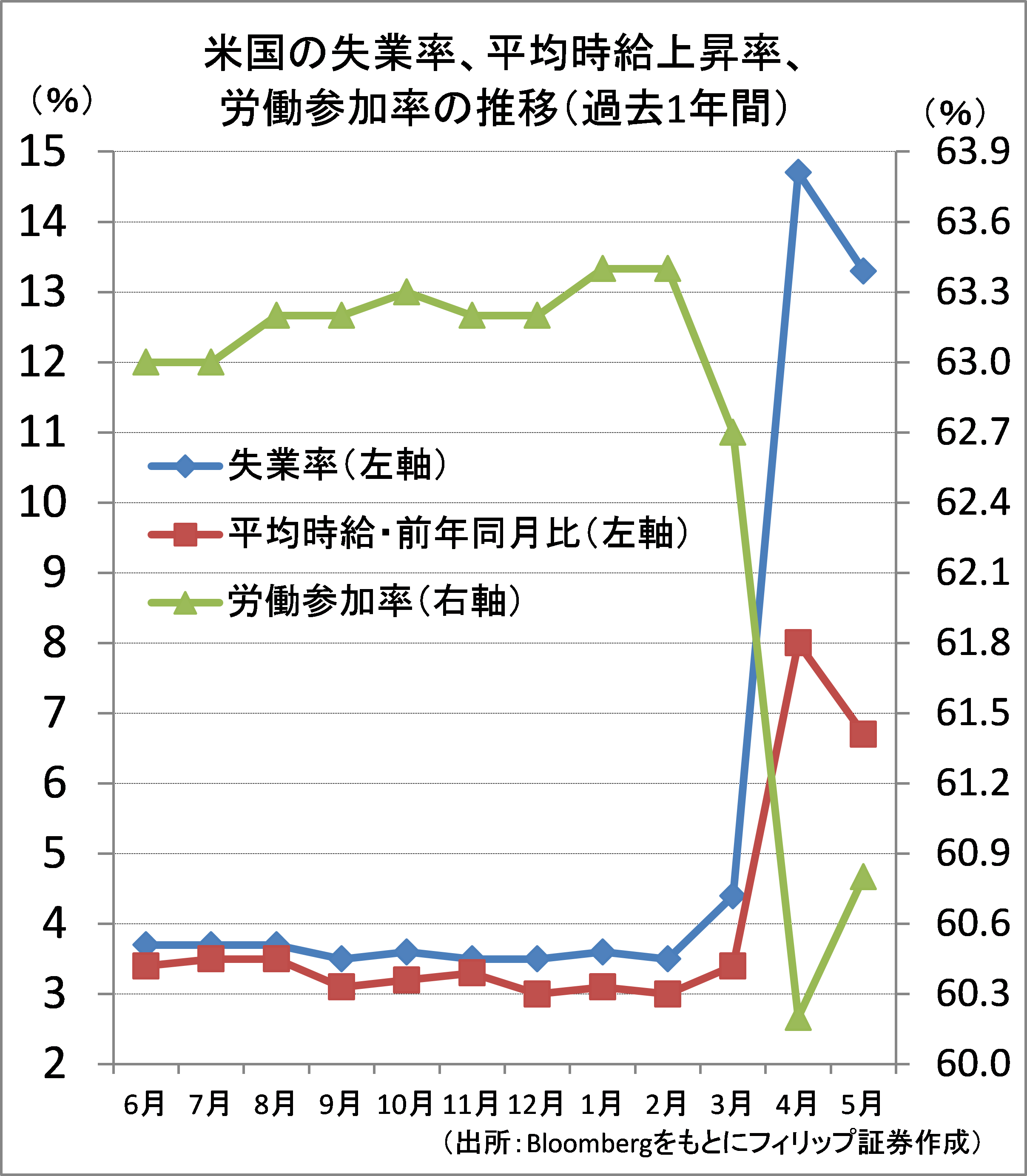

5月の米国雇用統計は失業率が市場の上昇予想に反して低下し、非農業部門雇用者数も予想外に増加。想定より早く景気が回復しつつあることが示唆されたが、再雇用を条件に企業が政府から資金を受け取れることから低賃金労働者を中心に早期復帰を前提とした一時解雇が多かった面もあろう。労働参加率は60.8%と低水準であり、再就職をあきらめている人が多いと見られる。

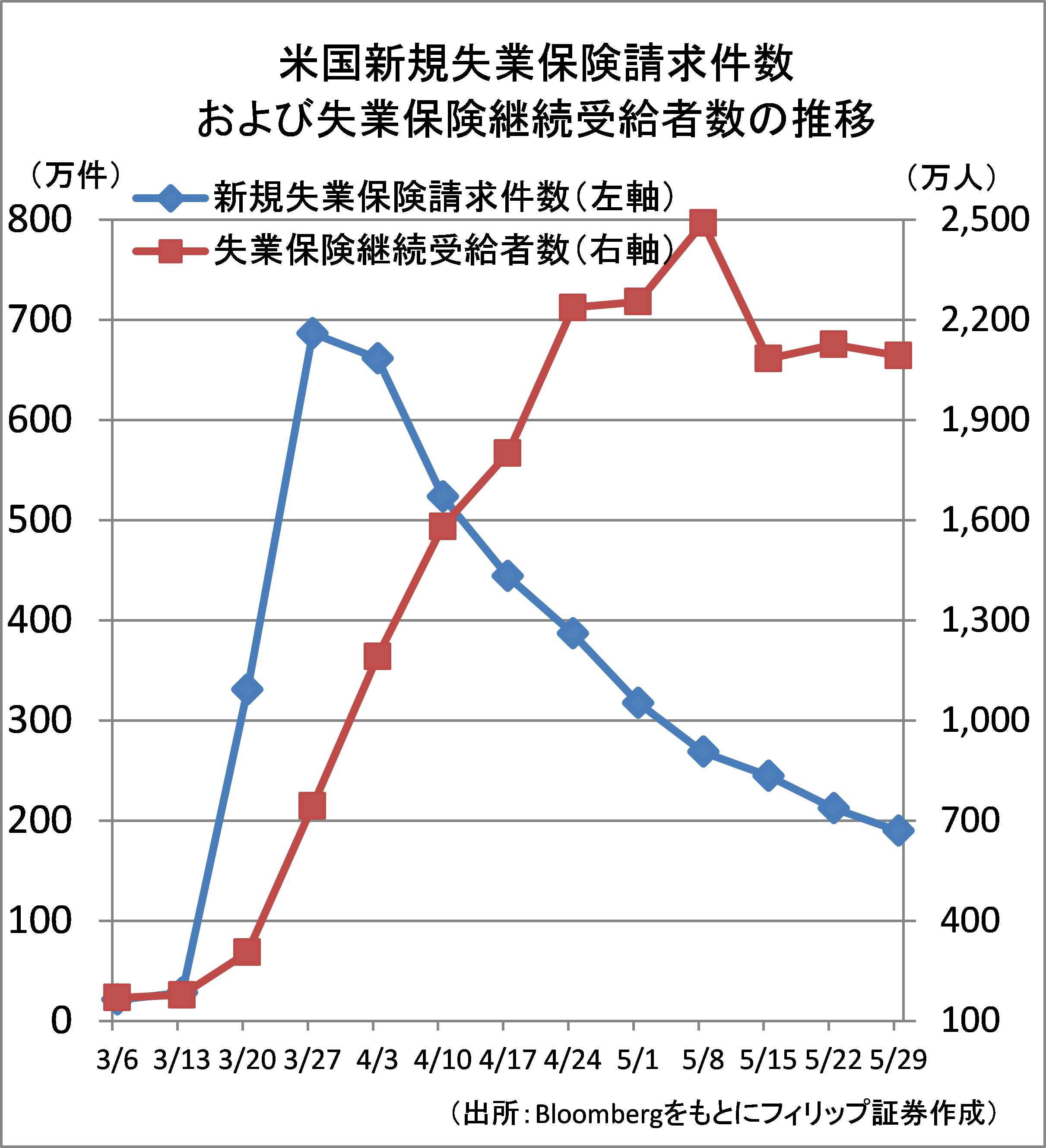

新規失業保険請求件数は3月下旬より順調に減少する一方、失業保険継続受給者数が高水準で推移している。失業給付を加算する特例措置の発動により、失業者が労働市場に早期に復帰する動機を持ちにくい面があり、景気回復の足枷となり得る。失業保険継続受給者数の減少による雇用回復が望まれる。

【米国の雇用は回復しているのか?~失業保険継続受給者数は高止まりのまま】

■中国・香港を巡るマネー動向

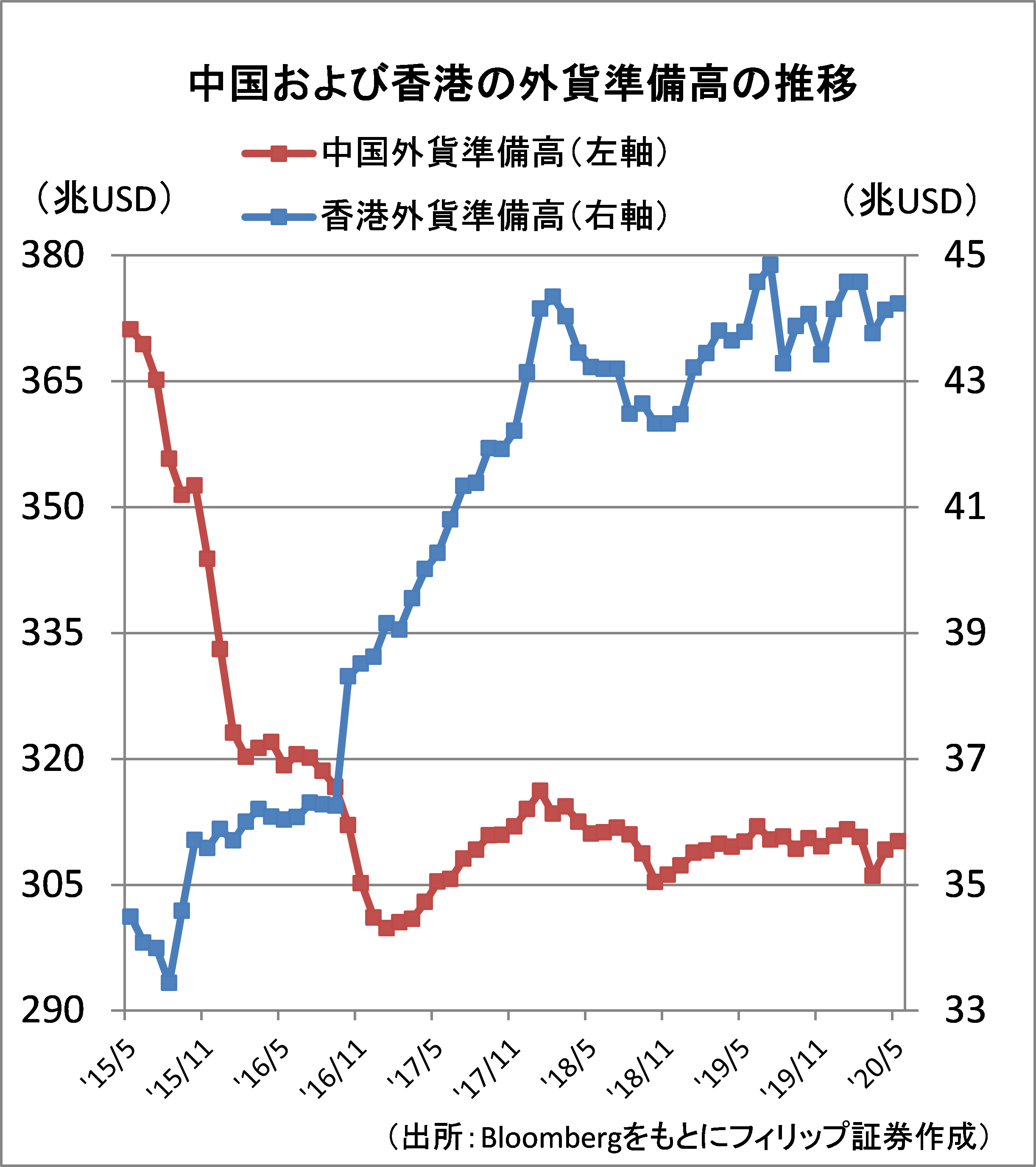

中国が香港国家安全法の導入を進めるなか、6/5発表の5月末の香港外貨準備高は前月比1,000億USDの増加、6/7発表の中国外貨準備高が同1.05兆USD増加と資金が国外へ流出する様子は見られなかった。逆に、米ナスダック上場企業の京東集団(JD)が6/18に香港証券取引所へ上場予定といった海外資金を呼び込みやすい案件が相次いでいる。

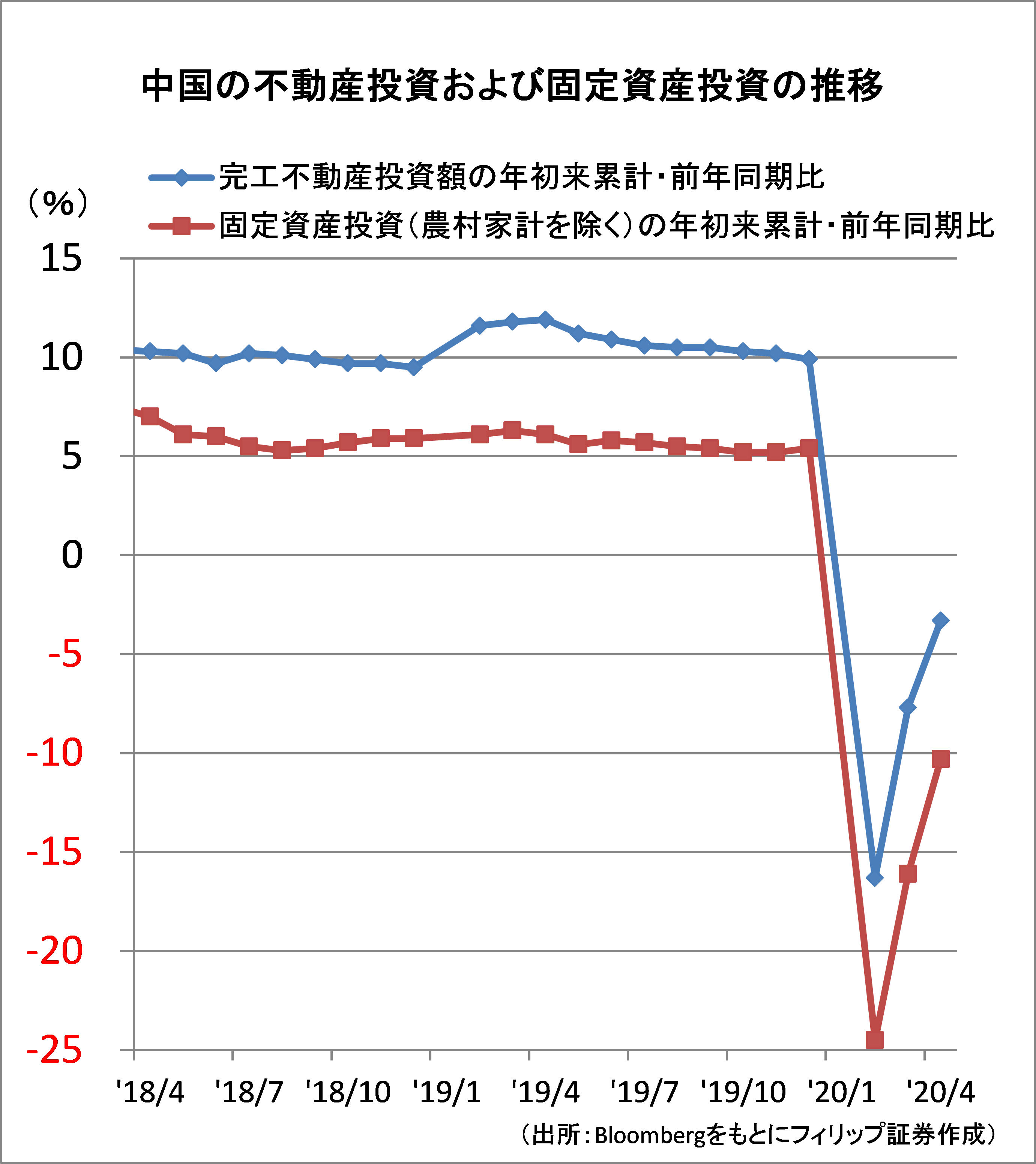

なお、中国の不動産投資および固定資産投資は、1-4月の前年同期比のマイナス幅が1-3月から縮小するなど改善傾向が見られる。当局は地方政府特別債の割当拡大などインフラ投資の資金調達を促しており、「新基建(新型インフラ建設)」と呼ばれる投資プロジェクトが5G関連を筆頭に動き始めている。6/15に発表予定の1-5月分の動向が注目される。

【中国・香港を巡るマネー動向~国外への流出よりも国内投資に向かう余地】

■地銀100%出資の地域商社事業

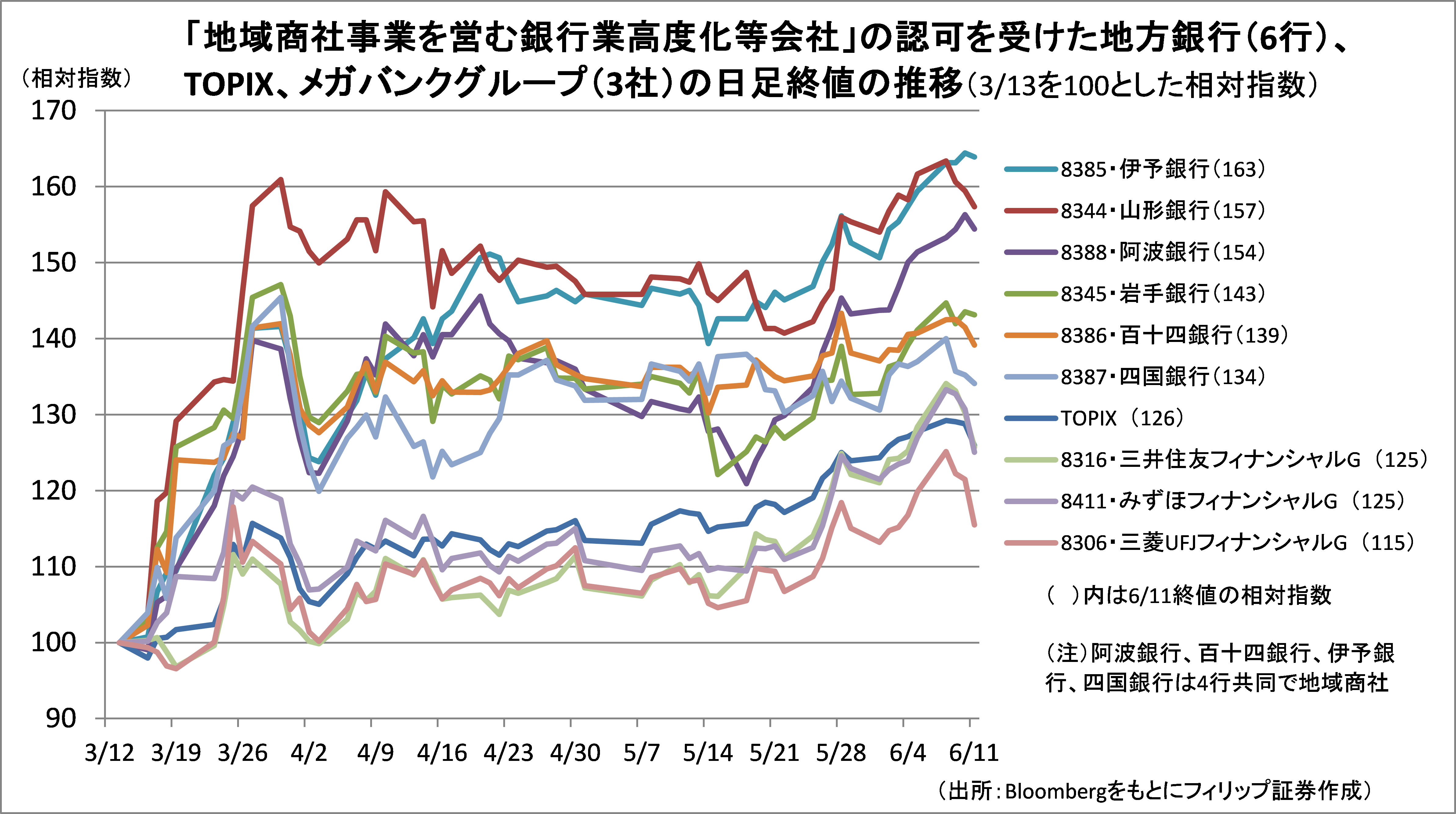

2019/10に事業再生や地域活性化事業および事業承継への銀行の議決権保有制限(5%ルール)などを見直す「銀行法施行規則」が改正され、地域銀行は投資専門子会社を通じて「地域商社」に認可不要で40%未満までの出資が可能となったほか、「銀行業高度化等会社」の認可を得れば100%まで直接出資が可能となった。現時点で銀行業高度化等会社は、山形銀行、岩手銀行が単独で認可されたほか、阿波銀行、百十四銀行、伊予銀行、四国銀行が4行共同の地域商社設立において認可されている。

3月中旬以降の株価パフォーマンスを見ると、これらの地方銀行が東証1部の市場全体(TOPIX)やメガバンクを上回っている。低PBR銘柄として放置されていた地方銀行の変革が注目されよう。

【地銀100%出資の地域商社事業~3月中旬以降の戻り相場の上昇率に注目】

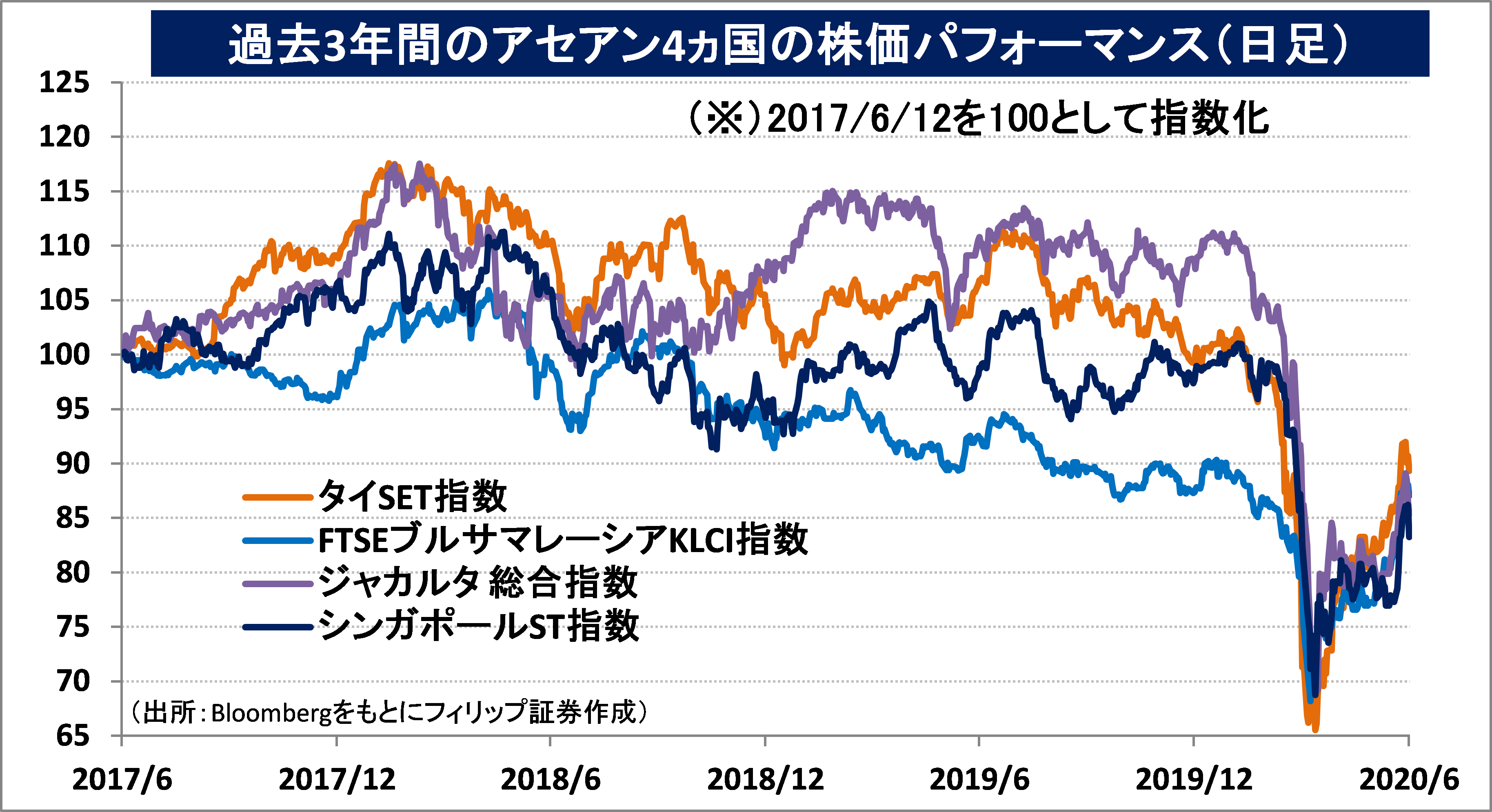

■アセアン株式ウィークリー・ストラテジー

(6/15号「シンガポールとタイの動向」)

・6/8、シンガポールのセムコープ・インダストリーズ(SCI)は石油掘削装置(リグ)を建造する子会社のセムコープ・マリン(セムマリン)を切り離すと発表。今後は風力や太陽光発電など再生可能エネルギーなど新事業に注力する方針であり、保有するすべてのセムマリン株を筆頭株主の政府系投資会社テマセクHDSに売却する方針。テマセク系列のケッペル(KEP)の子会社(ケッペル・オフショア・アンド・マリン)も同様に深海油田の掘削リグの世界大手であり、業界再編が期待されよう。

・タイのスワンナプーム空港近くでは2019/8にセントラルグループが高級アウトレット「セントラル・ビレッジ」を先行して開業していたが、6/19にタイ小売大手サイアム・ピワットと米サイモン・プロパティーグループがアウトレットモールを開業する予定など外国人の渡航解禁を睨んだ動きが見られる。

- 上場有価証券等のお取引の手数料は、国内株式の場合は約定代金に対して上限1.265%(消費税込)(ただし、最低手数料2,200円(消費税込))、外国株式の場合は円換算後の現地約定代金(円換算後の現地約定代金とは、現地における約定代金を当社が定める適用為替レートにより円に換算した金額をいいます。)の最大1.650%(消費税込)(ただし、対面または電話でのお取引の場合、3,300円に満たない場合は3,300円)となります。

- 上場有価証券等は、株式市況、金利水準等の変動による市場リスク、発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合の信用リスク、外国証券である場合には為替変動リスク等により損失が生じるおそれがあります。また新株予約権等が付された金融商品については、これらの権利を行使できる期間の制限等があります。

- 国内の取引所金融商品市場もしくは店頭売買有価証券市場への上場が行われず、また国内において公募、売出しが行われていない外国株式等については、我が国の金融商品取引法に基づいた発行者による企業内容の開示は行われていません。

- 金融商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、お取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書又はお客様向け資料をよくお読みください。

【免責事項】

- この資料は、フィリップ証券株式会社(以下、「フィリップ証券」といいます。)が作成したものです。

- 実際の投資にあたっては、お客様ご自身の責任と判断において行うようお願いいたします。

- この資料に記載する情報は、フィリップ証券の内部で作成したか、フィリップ証券が正確且つ信頼しうると判断した情報源から入手しておりますが、その正確性又は完全性を保証したものではありません。当該情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。この資料に記載する内容は将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。

- この資料を入手された方は、フィリップ証券の事前の同意なく、全体または一部を複製したり、他に配布したりしないようお願いいたします。

アナリストのご紹介 フィリップ証券リサーチ部

笹木 和弘

笹木 和弘

フィリップ証券株式会社:リサーチ部長

証券会社にて、営業、トレーディング業務、海外市場に直結した先物取引や外国株取引のシステム開発・運営などに従事。その後は個人投資家や投資セミナー講師として活躍。2019年1月にフィリップ証券入社後は、米国・アセアン・日本市場にまたがり、ストラテジーからマクロ経済、個別銘柄、コモディティまで多岐にわたる分野でのレポート執筆などに精力的に従事。公益社団法人 日本証券アナリスト協会検定会員、国際公認投資アナリスト(CIIA®)。