【投資戦略ウィークリー 2020年6月8日号(2020年6月5日作成)】”21,000円超えで日経平均株価が上昇加速”

■21,000円超えで日経平均株価が上昇加速

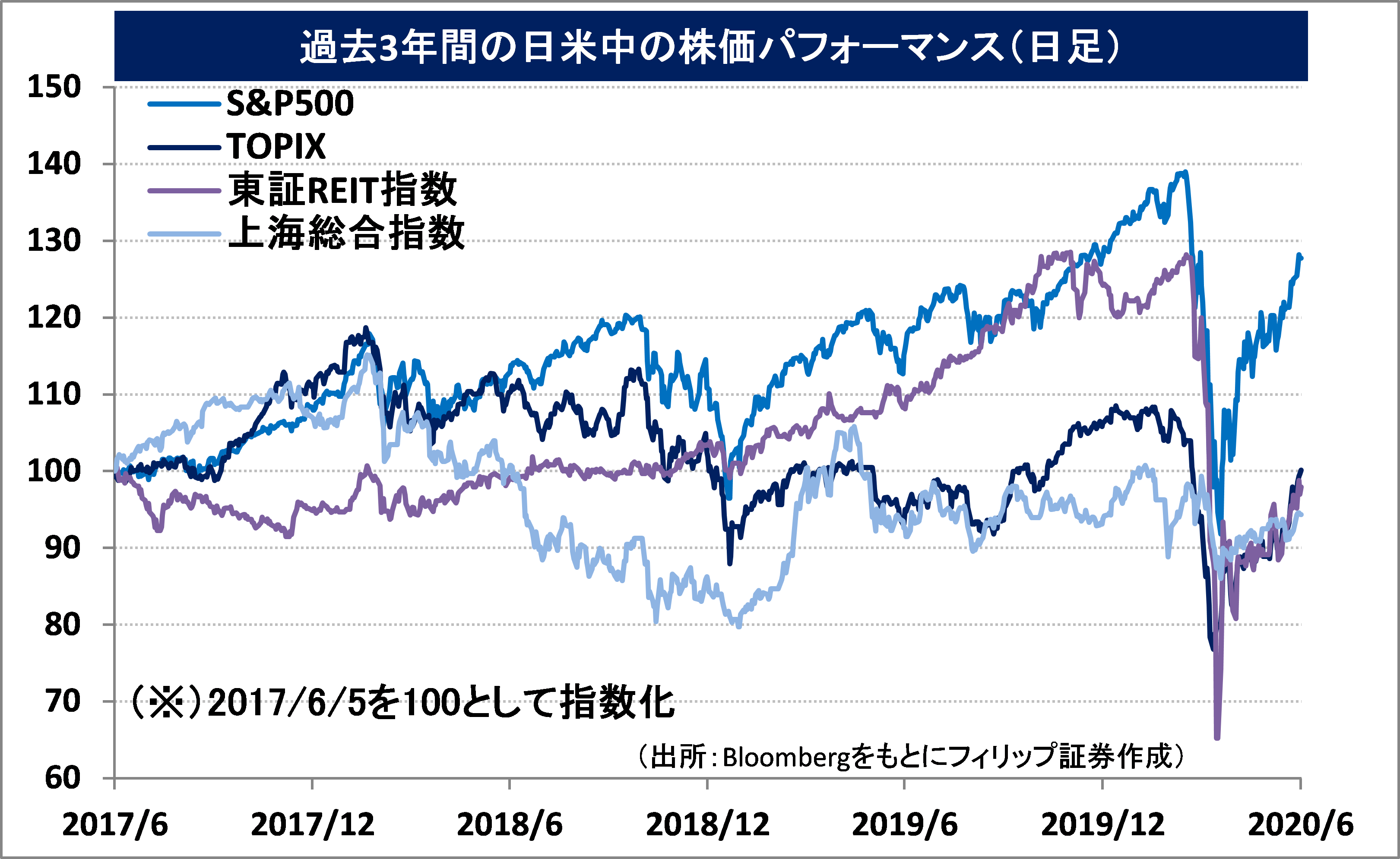

- 日本株式市場は日経平均株価が6/1に22,000円を超えた後も堅調に推移し、6/4の高値22,907円まで上昇した。3/19安値16,358円からの上昇過程で4/30に初めて20,000円を超えて以降、15営業日後の5/26に21,000円を超え、更にその4営業日後の6/1に22,000円を超えるなど、21,000円を超えて相場上昇が加速した

- 日経平均の21,000円水準は、中期的にも相場の重要な節目として位置づけられる。2015年の高値が6月の20,952円であり同年の8月にも20,946円の戻り天井を付けた。2018年には、1月下旬から3月までの下落相場の途中で2/14に20,950円まで下落後に2/27に22,502円まで上昇し、10月上旬から12月下旬までの下落相場においても10/26の20,971円まで下落後に12/3に22,698円まで戻した。その意味では、市場において21,000円水準が相場の強気と弱気を分ける重要な水準として意識されている面があろう。仮に、重要な価格水準が相場のレンジの中心または平均的な水準に相当する場合が多いとすれば、弱気相場の陰の極が3/19の安値水準(21,000円に対してマイナス4,642円)と見れば、強気相場の陽の極も21,000円に対して同様のプラスの値幅の水準と見ることができるのかも知れない

- また、日経平均23,000円の水準は、2017年の9/8安値19,239円から11/9の高値23,382円まで上昇した動きが参考になろう。11/9に23,000円を超えて高値を付けた後で一挙に売り物に押され、同日の安値は22,522円となった。この日の相場乱高下の影響もあり、2018年は5-9月までは何度も23,000円水準まで戻るものの、その都度、売りに上値を押される展開が続いた。その意味では、日経平均の23,000円水準は上値が重くなりやすい価格帯という見方も可能だろう。ただし、反面としてその価格帯を上抜けすれば上昇が加速する可能性もあるのかも知れない。6/12に控えたメジャーSQ日(3ヶ月に1回の先物・オプション取引に係る最終決済日)がその分岐点となりやすい点に要注意だろう。

- 足元の金融市場は、主要国における経済活動再開への期待と景気指標の改善から米長期金利が上昇し、円を売って米ドルを買う資金調達を行う円キャリートレードが復活し始めている。更に、米FRBの金融緩和を受けてグローバル投資資金が米ドルからユーロや資源国通貨、および新興国通貨へとシフトする動きも見られる。特にECBによる新型コロナウイルス対策の緊急債券購入策の拡充がリスクオンに拍車をかけている面もあろう。リスクオンの継続を占う意味では、6/5発表の米雇用統計が重要となるだろう。

- 6/8号では、UACJ(5741)、三菱重工業(7011)、日本航空(9201)、日本電信電話(9432)、ウイルマー・インターナショナル(WIL)を取り上げた。

■主な企業決算の予定

- 6月8日(月): ユニプレス、ダイヤモンドエレクトリックHDS

- 6月9日(火): フォーバル、ブラウン・フォーマン、ティファニー

- 6月10日(水): トーホー、アネスト岩田、トビラシステムズ

- 6月11日(木):トルク、東京ドーム、チムニー、アドビ、PVH

- 6月12日(金): エニグモ、NJS、高砂熱学工業、やまや、IMAGICA GROUP、プレステージ・インターナショナル、巴川製紙所、サイボウズ、プロレド・パートナーズ、

■主要イベントの予定

- 6月8日(月)

・GDP(1Q)、経常収支・貿易収支(4月)、銀行貸出動向(5月)、倒産件数(5月)、景気ウォッチャー調査現状判断・先行き判断(5月)

・米ニューヨーク市が経済活動再開、

・世界銀行の世界経済見通しに関する報告書、ECB総裁が欧州議会公聴会に出席

・独鉱工業生産 (4月)

- 6月9日(火)

・日銀が新型コロナ感染症対応の金融支援特別オペ、毎月勤労統計-現金給与総額・実質賃金総額(4月)、マネーストックM2・M3(5月)、マンパワー雇用調査(3Q)、工作機械受注(5月)

・米FOMC(10日まで)

・OPEC総会(テレビ会議)、EU財務相理事会(テレビ会議)

・米求人件数 (4月)、米卸売在庫 (4月)

・ユーロ圏GDP(1Q)、独貿易収支 (4月)

- 6月10日(水)

・国内企業物価指数(5月)、コア機械受注(4月)

・米FOMC声明発表、議長記者会見と経済予測

・OECD経済見通し、OPECプラス会合(テレビ会議)、IOC理事会

・米CPI (5月)、米財政収支 (5月)

・中国CPI・PPI (5月)、中国経済全体のファイナンス規模、新規融資、マネーサプライ(5月、15日までに発表)

- 6月11日(木)

・対外・対内証券投資 (5月31日-6月5日)、景況判断BSI大企業全産業(2Q)、景況判断BSI大企業製造業(2Q)

・ユーロ圏財務相会合(ユーログループ)

・米新規失業保険申請件数 (6日終了週)、米PPI (5月)

- 6月12日(金)

・鉱工業生産(4月)、設備稼働率(4月)

・米輸入物価指数(5月)、米ミシガン大学消費者マインド指数 (6月)

・ユーロ圏鉱工業生産 (4月)、英鉱工業生産 (4月)

- 6月13日(土)

・東京オフィス空室率 (5月)

(Bloombergをもとにフィリップ証券作成)

■ナスダック・バイオテクノロジー指数

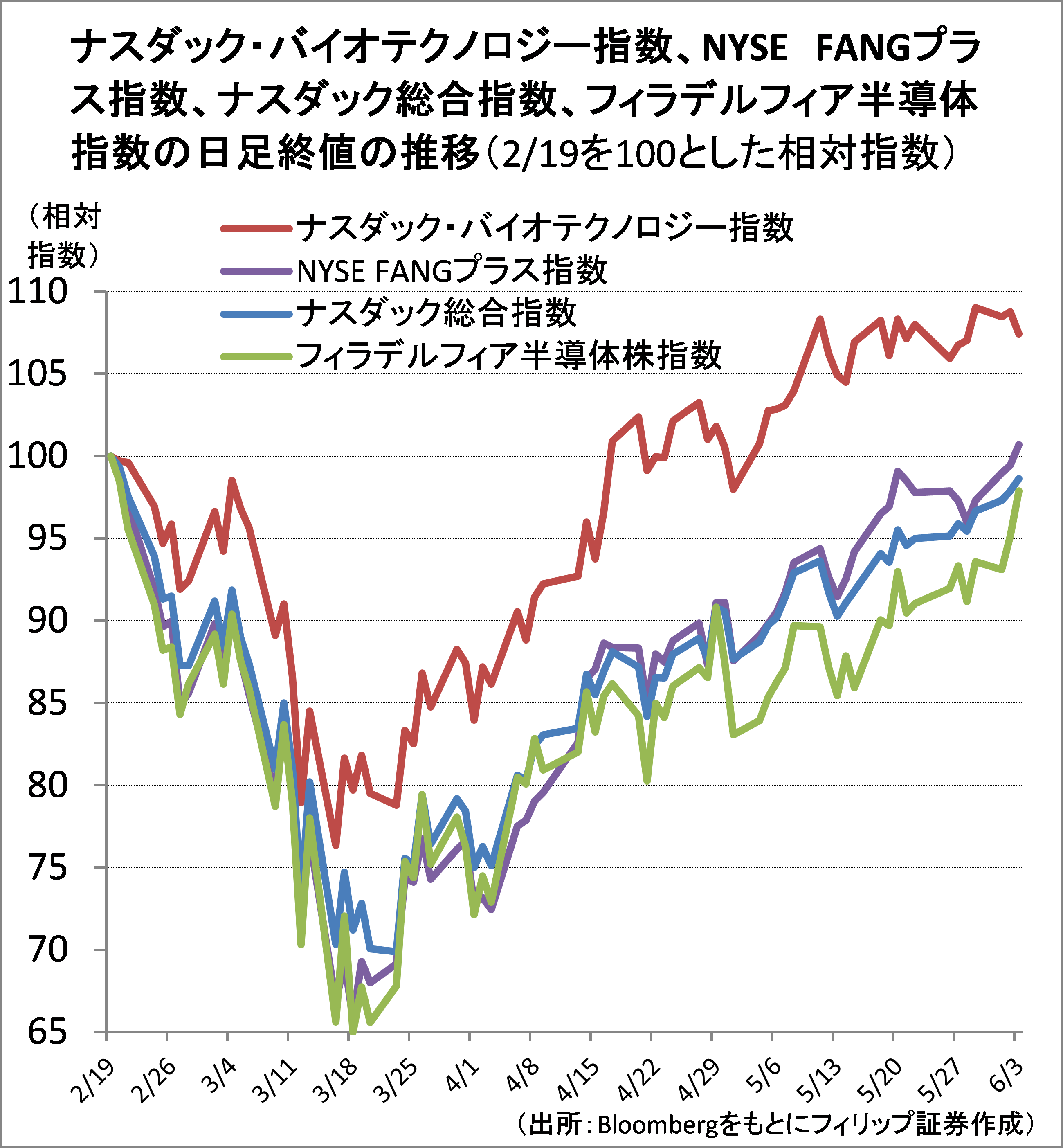

米ナスダック総合指数の終値は、過去最高値を付けた2/19に対し6/3に後1.4%未満に迫る9682ポイントとなった。これに対し、ナスダック・バイオテクノロジー指数、および主としてFAANG銘柄といったナスダック上場の大手IT企業で構成されるNYSE FANGプラス指数の終値は6/3に各々の指数の2/19終値を超えた。

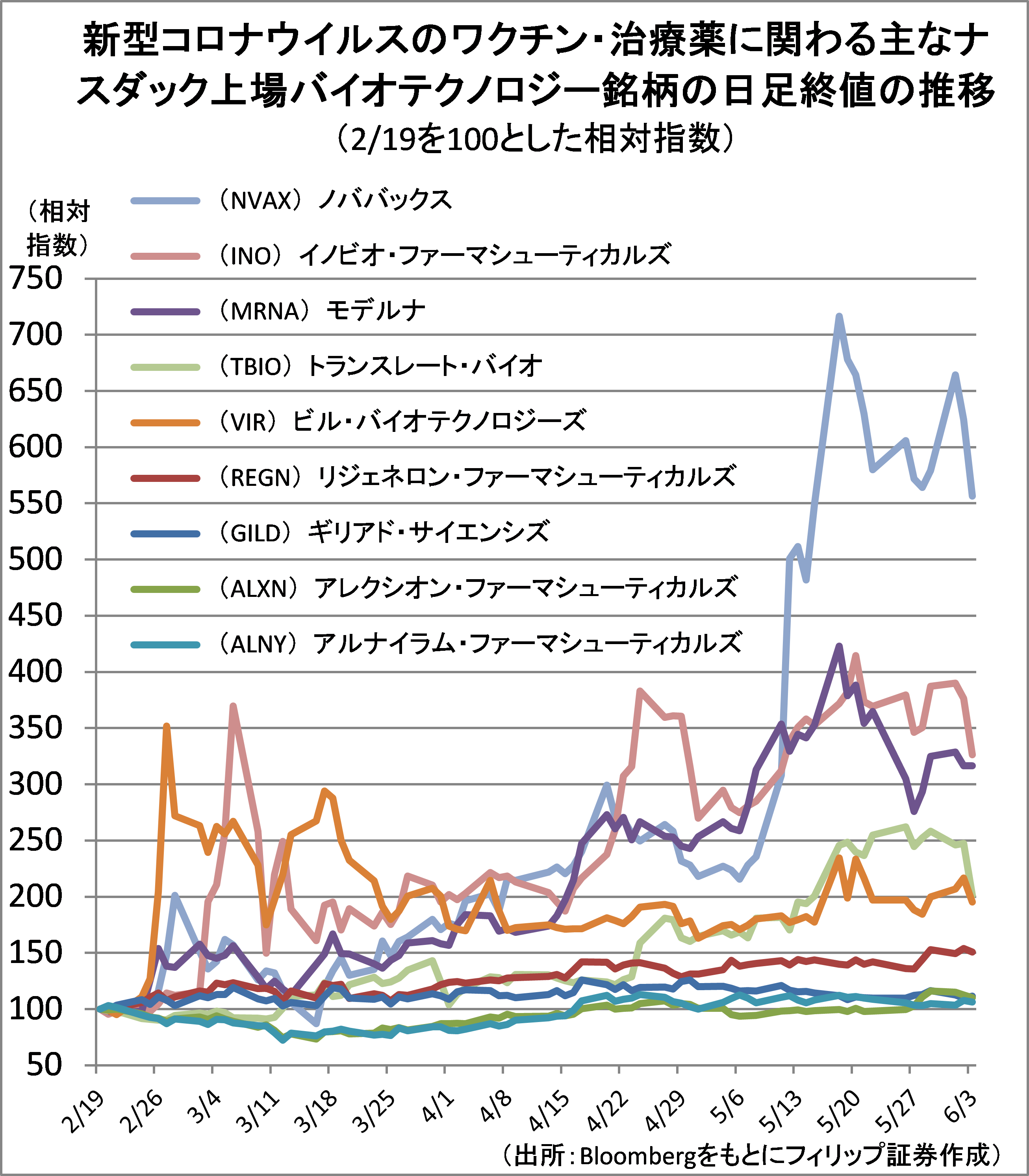

ナスダック上場のバイオテクノロジー銘柄は、新型コロナウイルスの治療薬・ワクチンの開発への期待から株価が上昇傾向にあるなか、抗ウイルス薬や感染に伴う重症化治療薬の開発企業よりも、ノババックス(NVAX)、イノビオ・ファーマシューティカルズ(INO)、モデルナ(MRNA)、トランスレート・バイオ(TBIO)といったワクチン開発企業の株価上昇率が大きい。治験の進捗が期待されよう。

【ナスダック・バイオテクノロジー指数~ワクチン開発関連がパフォーマン上位へ】

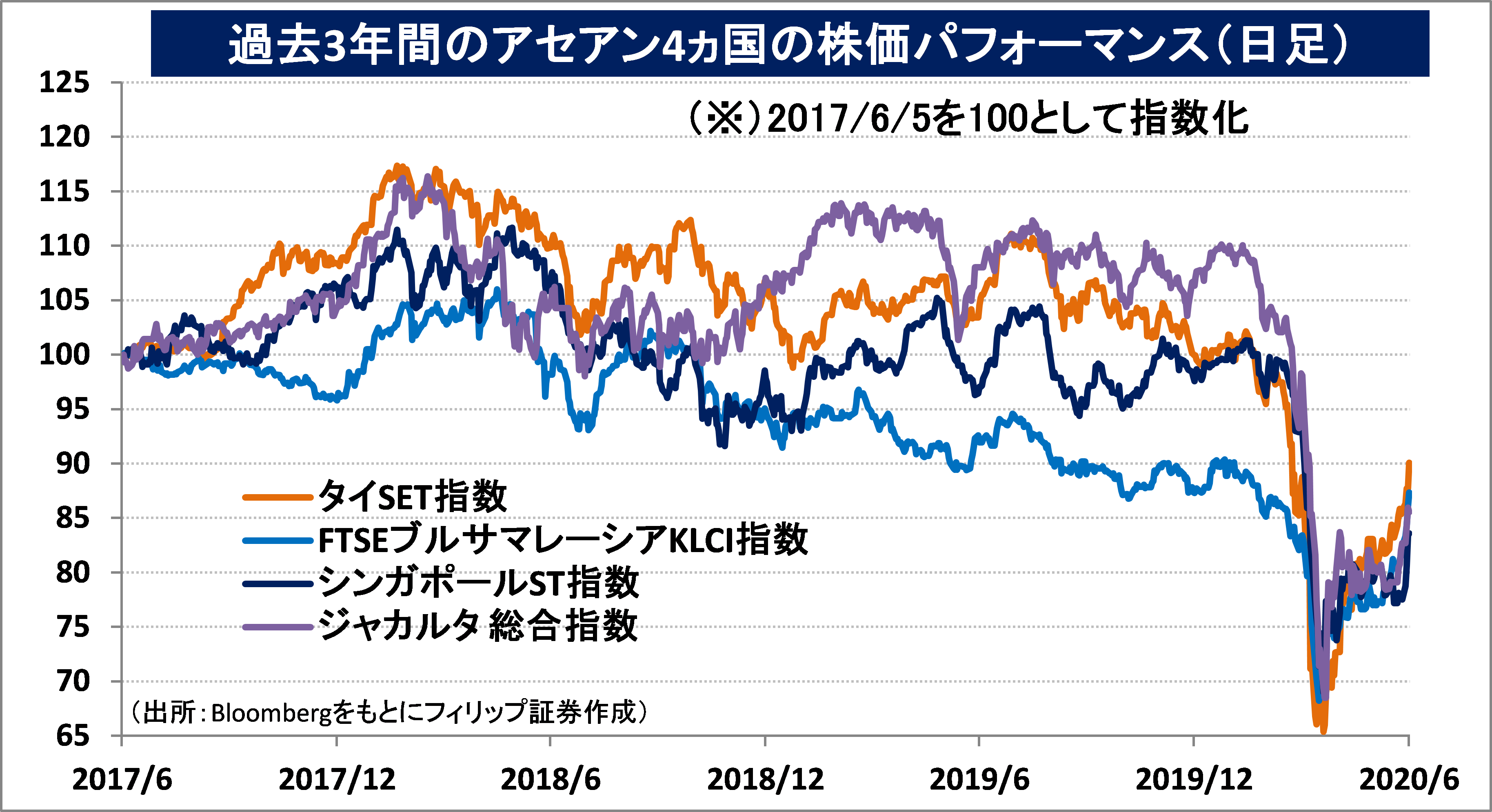

■植物油と中国豚肉価格の相場

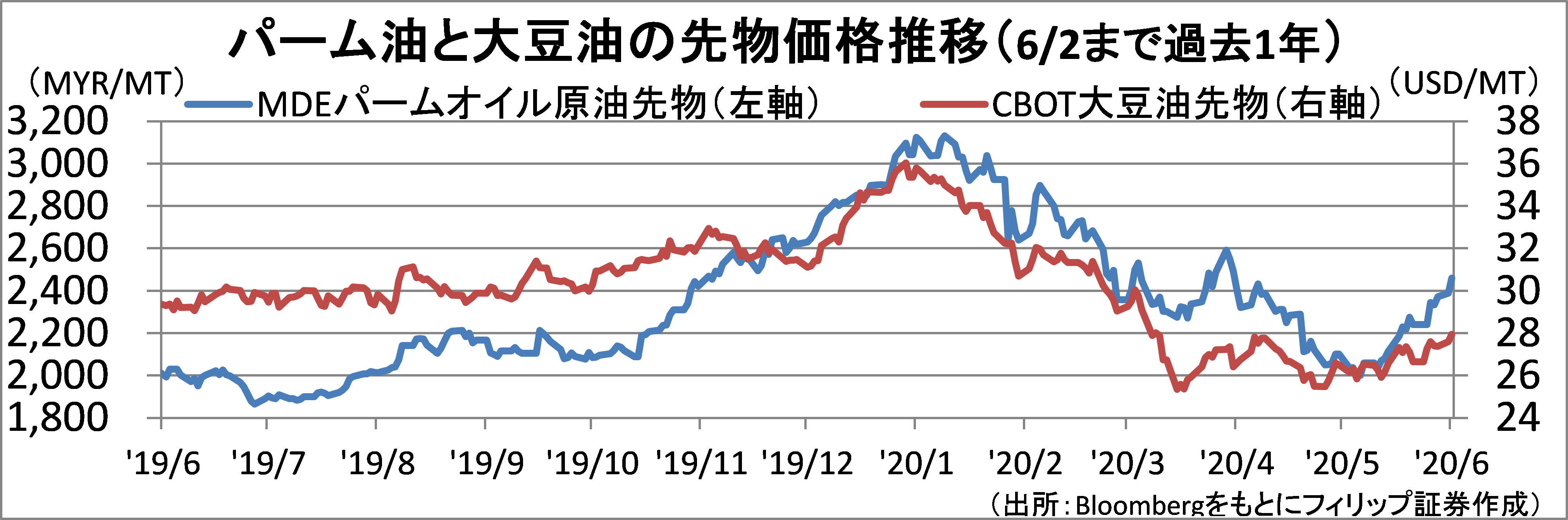

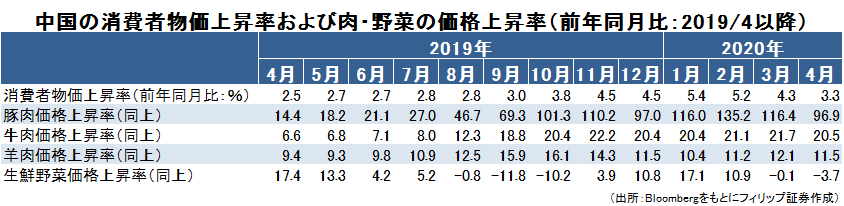

シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシアの農業関連銘柄はパーム油や大豆油などの植物油の相場動向に業績が大きく影響される。植物油の先物価格相場は2019年10-12月期に上昇。中国におけるアフリカ豚熱(ASF)の影響でブタの飼料となる大豆の中国からの輸入が減り、大豆の加工により生産される大豆油が減少したことから、大豆油とパーム油の中国からの輸入が増加したことが寄与した。その一方で、2020年1-3月期は新型コロナウイルスの影響による中国での需要減退が響き下落傾向に転じた。

4-6月に入り植物油相場に底入れの兆しが見られる。中国ではASFの影響がまだ残っており豚肉価格上昇率が高水準を保っていることから、植物油への潜在的な需要は依然として大きいと言えよう。

【植物油と中国豚肉価格の相場~アセアンの農業関連銘柄に大きな影響】

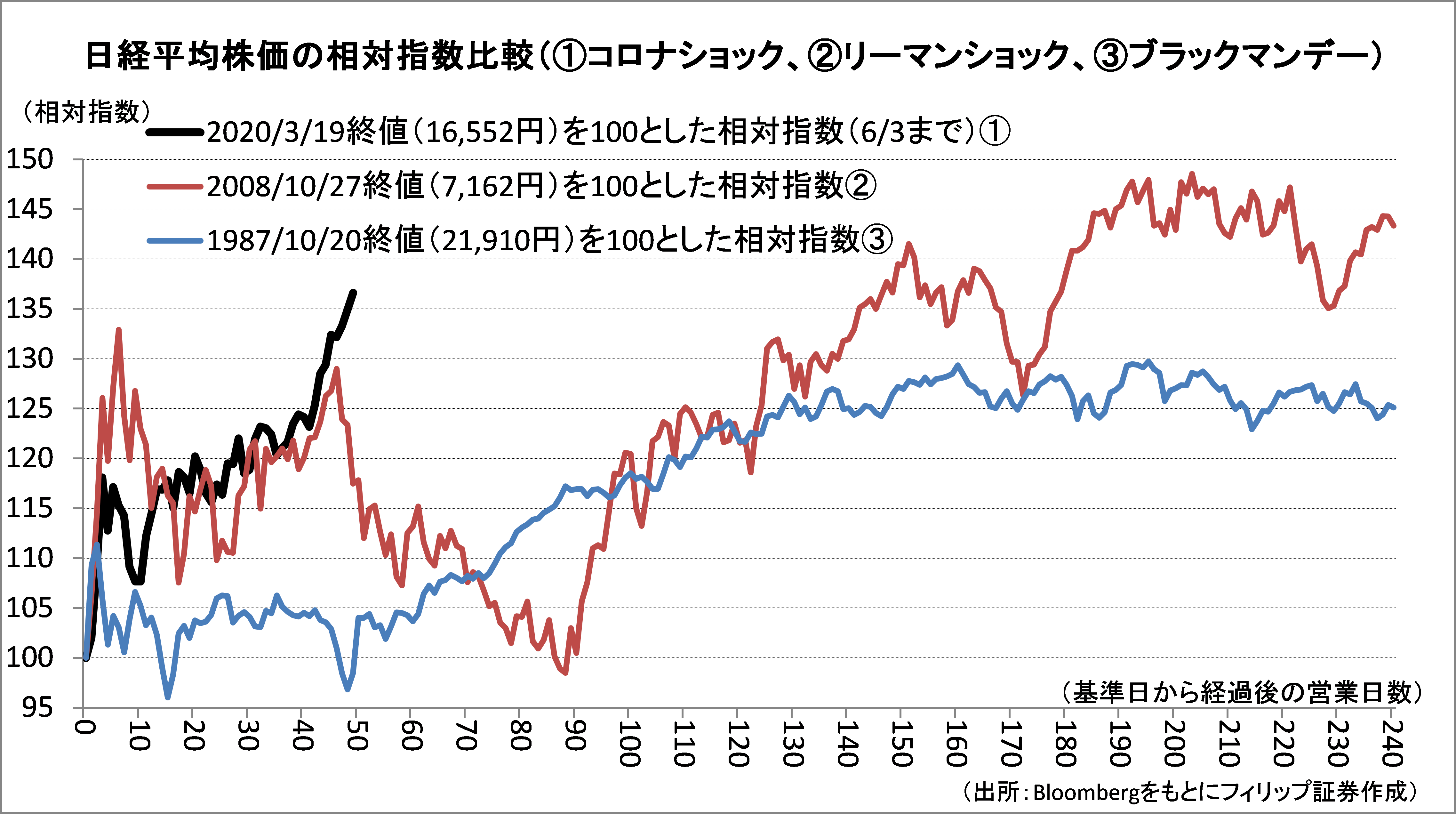

■ブラックマンデーとリーマンショック

日経平均株価終値は新型コロナウイルスの影響(①)を受けて3/19に16,552円まで下落し、その49営業日後の6/3に22,613円まで上昇。1987/10のブラックマンデー直後および2008/10のリーマンショック直後から各々同じ営業日数を経過した際の上昇率を超えた。ブラックマンデー後(③)は48営業日後から上昇基調に転じた。その一方、リーマンショック後(②)は46営業日後から下落基調に転じ、88営業日後から反転上昇した。

直近の日経平均株価は6/2の騰落レシオが150超となるなど短期的に過熱感が見られることからリーマンショック後と同様に短期的に下落しやすい面はあろう。その一方、金融システムの健全性や経済活動再開による早期の需要回復を見込める点は当時との大きな違いだろう。

【ブラックマンデーとリーマンショック~コロナショック後の日経平均が辿る道は?】

■アセアン株式ウィークリー・ストラテジー

(6/8号「シンガポールの非居住者預金」)

シンガポール通貨庁(MAS)発表の銀行統計によれば、非居住者(海外で働くシンガポール人を含む)や外国企業による4月の預金額が前年同月比44%増の621.40億SGDに上り、過去最高となった。新型コロナウイルスによる不況を背景に「安全な逃避先」として資金がシンガポールに流入していると見られる。特に外貨預金額が同4倍に上った。DBSホールディングス(DBS)の2020/1Q(1-3月)の決算でもウエルスマネジメント手数料収入が前年同期比28%増となった。5/28に中国の全人代で香港国家安全法を制定する方針が採択され、トランプ米大統領は米国が香港に与えている優遇措置を見直す対抗措置を発表。本土の当局が資産を差し押さえることが可能になるとの懸念から中国人富裕層が資産運用を香港からシンガポールに移転する動きが増えるのかが注目される。

- 上場有価証券等のお取引の手数料は、国内株式の場合は約定代金に対して上限1.265%(消費税込)(ただし、最低手数料2,200円(消費税込))、外国株式の場合は円換算後の現地約定代金(円換算後の現地約定代金とは、現地における約定代金を当社が定める適用為替レートにより円に換算した金額をいいます。)の最大1.650%(消費税込)(ただし、対面または電話でのお取引の場合、3,300円に満たない場合は3,300円)となります。

- 上場有価証券等は、株式市況、金利水準等の変動による市場リスク、発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合の信用リスク、外国証券である場合には為替変動リスク等により損失が生じるおそれがあります。また新株予約権等が付された金融商品については、これらの権利を行使できる期間の制限等があります。

- 国内の取引所金融商品市場もしくは店頭売買有価証券市場への上場が行われず、また国内において公募、売出しが行われていない外国株式等については、我が国の金融商品取引法に基づいた発行者による企業内容の開示は行われていません。

- 金融商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、お取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書又はお客様向け資料をよくお読みください。

【免責事項】

- この資料は、フィリップ証券株式会社(以下、「フィリップ証券」といいます。)が作成したものです。

- 実際の投資にあたっては、お客様ご自身の責任と判断において行うようお願いいたします。

- この資料に記載する情報は、フィリップ証券の内部で作成したか、フィリップ証券が正確且つ信頼しうると判断した情報源から入手しておりますが、その正確性又は完全性を保証したものではありません。当該情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。この資料に記載する内容は将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。

- この資料を入手された方は、フィリップ証券の事前の同意なく、全体または一部を複製したり、他に配布したりしないようお願いいたします。

アナリストのご紹介 フィリップ証券リサーチ部

笹木 和弘

笹木 和弘

フィリップ証券株式会社:リサーチ部長

証券会社にて、営業、トレーディング業務、海外市場に直結した先物取引や外国株取引のシステム開発・運営などに従事。その後は個人投資家や投資セミナー講師として活躍。2019年1月にフィリップ証券入社後は、米国・アセアン・日本市場にまたがり、ストラテジーからマクロ経済、個別銘柄、コモディティまで多岐にわたる分野でのレポート執筆などに精力的に従事。公益社団法人 日本証券アナリスト協会検定会員、国際公認投資アナリスト(CIIA®)。