【投資戦略ウィークリー 2020年5月7日号(2020年5月1日作成)】”日本株投資の新しい常識が芽生えつつある?”

■日本株投資の新しい常識が芽生えつつある?

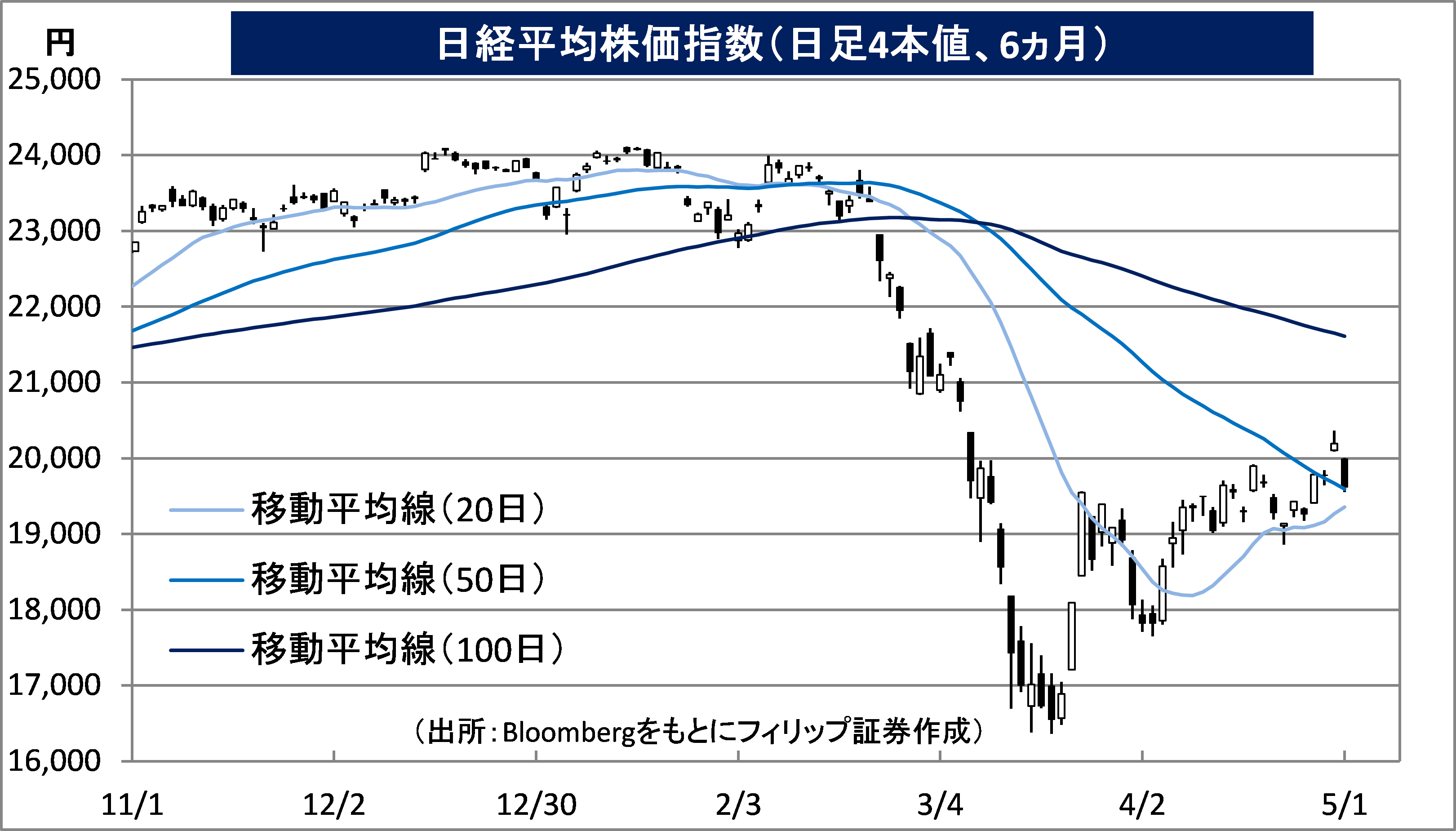

- 東京都における新型コロナウイルスの新規感染者数が4/29に47人、4/30に46人と減少傾向を示すなか、5/6に期限を迎える緊急事態宣言が5月末まで延長の方向で政府が調整に乗り出している。思い起こせば1年前、平成から令和への改元に伴う10連休に際し、連休前に信用売りポジションが買い戻されたことから日経平均株価が4月中旬に22,300円台まで上昇後、連休明け後から下げ基調を強め6月上旬に20,200円台まで下落するなど、4月に相場が堅調となり、5月に相場が軟調となりやすい面が見られる。今年も現在は米国株において4/28から4/30にかけてアルファベット(GOOGL)、マイクロソフト(MSFT)、フェイスブック(FB)、アップル(AAPL)、アマゾン・ドット・コム(AMZN)の1-3月期決算が発表され、材料出尽くし感が意識されやすい局面である。折しも、日経平均株価が4/30に20,365円まで上昇し、1/17の昨年来高値24,115円から3/19の昨年来安値16,358円までの下落幅に対する半値戻しを達成した。上昇一服となりやすい局面と言えよう。

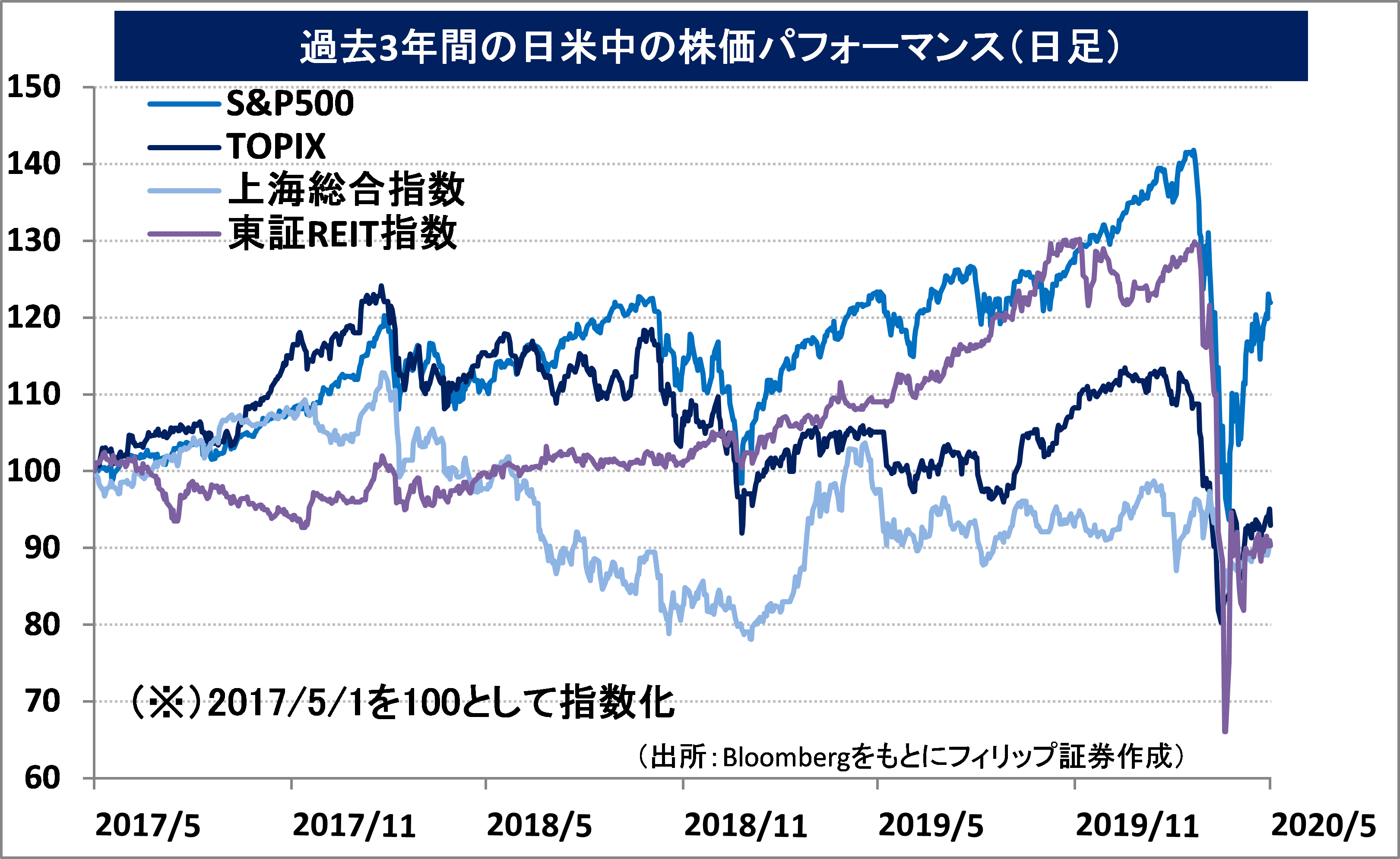

- 今後の日本株相場の見通しについては、ドル円相場に対する株価の反応が大きな鍵を握ると考える。新型コロナウイルスの影響による世界的な株式市場の急落後、基軸通貨であるドル資金の需要が急速に高まって以降、「リスクオフのドル高、リスクオンのドル安」が定着しつつある。今までの日本株投資における常識だった「円高ドル安は日本株の売り材料」とは必ずしも言えなくなってきている。この背景には米連邦準備理事会(FRB)による強力な金融緩和政策がドル安を引き起こすと同時にリスク資産への資金シフトをもたらしている。今後、円高の進行を伴って日本株が上昇し、市場参加者が戸惑う場面が増えて来ることもあり得よう。

- これに加え、原油安のコスト面での恩恵も日本経済にとっては大きいだろう。更に、新型コロナウイルスが世界各国で猛威を振るうなか、英BBC放送は「住むのに最も健康的な国家」という特集を展開し、その筆頭に日本を挙げた。「健康を意識する文化がコロナ危機の衝撃を最小限にとどめている」と生活文化の高さを称賛している。今後、国境を跨ぐ人の移動への規制が緩和されたとき、外国人が日本をより一層魅力的な国として見るようになる可能性があり、インバウンド関連銘柄は逆張り投資の良いチャンスと言えよう。新型コロナウイルスのパンデミックの経験を経て、健康や衛生面がグローバルマネーの投資先選定の基準として重視されるようになるのだろうか。いずれにせよ、投資の世界において今までとは異なる新しい常識が必要になってくるのかも知れない。

- 5/7号では、タケエイ(2151)、住友化学(4005)、メルカリ(4385)、都築電気(8157)、シンガポール取引所(SGX)を取り上げた。

■主な企業決算の予定

- 5月4日(月): スカイワークス・ソリューションズ、アメリカン・インターナショナル・グループ(AIG)、タイソン・フーズ

- 5月5日(火): ザ・ウォルト・ディズニー・カンパニー、オキシデンタル・ペトロリアム、デュポン・ド・ヌムール

- 5月6日(水): メットライフ、ゼネラル・モーターズ(GM)、オールステート、ペイパル・ホールディングス、CVSヘルス

- 5月7日(木):アルプスアルパイン、富士電機、任天堂、長瀬産業、ミスミグループ本社、ファンケル、ディー・エヌ・エー、ヤマダ電機、丸紅、アラガン、レイセオン・テクノロジーズ、ブリストル・マイヤーズスクイブ、ダナハー

- 5月8日(金):野村ホールディングス、日本電信電話、日本製鉄、日本触媒、東亞合成、東洋水産、東京建物、帝人、大和証券グループ本社、大東建託、全国保証、神戸製鋼所、住友商事、住友金属鉱山、参天製薬、三菱商事、京阪ホールディングス、沖電気工業、伊藤忠商事、リンナイ、リンテック、リコー、ライオン、ミネベアミツミ、バンダイナムコホールディングス、パン・パシフィック・インターナショナル、パイロットコーポレーション、セブン銀行、セガサミーホールディングス、サントリー食品インターナショナル、サッポロホールディングス、カプコン、SUMCO、HOYA、ブッキング・ホールディングス、エクセロン

■主要イベントの予定

- 5月4日(月)

・米製造業受注(3月)

・ユーロ圏製造業PMI(4月)

- 5月5日(火)

・米シカゴ 連銀総裁のメディアへの会見

・豪中銀が政策金利発表、マレーシア中銀が政策金利発表、インドネシアGDP(1Q)

・米貿易収支(3月)、米ISM非製造業総合景況指数(4月)

・ユーロ圏PPI(3月)

- 5月6日(水)

・米ADP雇用統計(4月)

・ユーロ圏総合・サービス業PMI(4月)、ユーロ圏小売売上高(3月)、独製造業受注(3月)

・中国財新サービス業・コンポジットPMI(4月)

- 5月7日(木)

・日銀金融政策決定会合議事要旨(3月16日分)、マネタリーベース月末残高(4月)、東京オフィス空室率

・米フィラデルフィア連銀総裁がバーチャル討論に参加

・英中銀が政策金利発表、金融政策報告、総裁記者会見

・米新規失業保険申請件数(5月2日終了週)、米消費者信用残高(3月)

・独鉱工業生産(3月)

・中国外貨準備高(4月)、中国貿易収支(4月)

- 5月8日(金)

・毎月勤労統計–現金給与総額・実質賃金総額・家計支出(3月)

・ムーディーズ、イタリアのソブリン格付け

・米雇用統計(4月)、米卸売在庫(3月)

・独貿易収支(3月)

(Bloombergをもとにフィリップ証券作成)

※本レポートは当社が取り扱っていない銘柄を含んでいます。

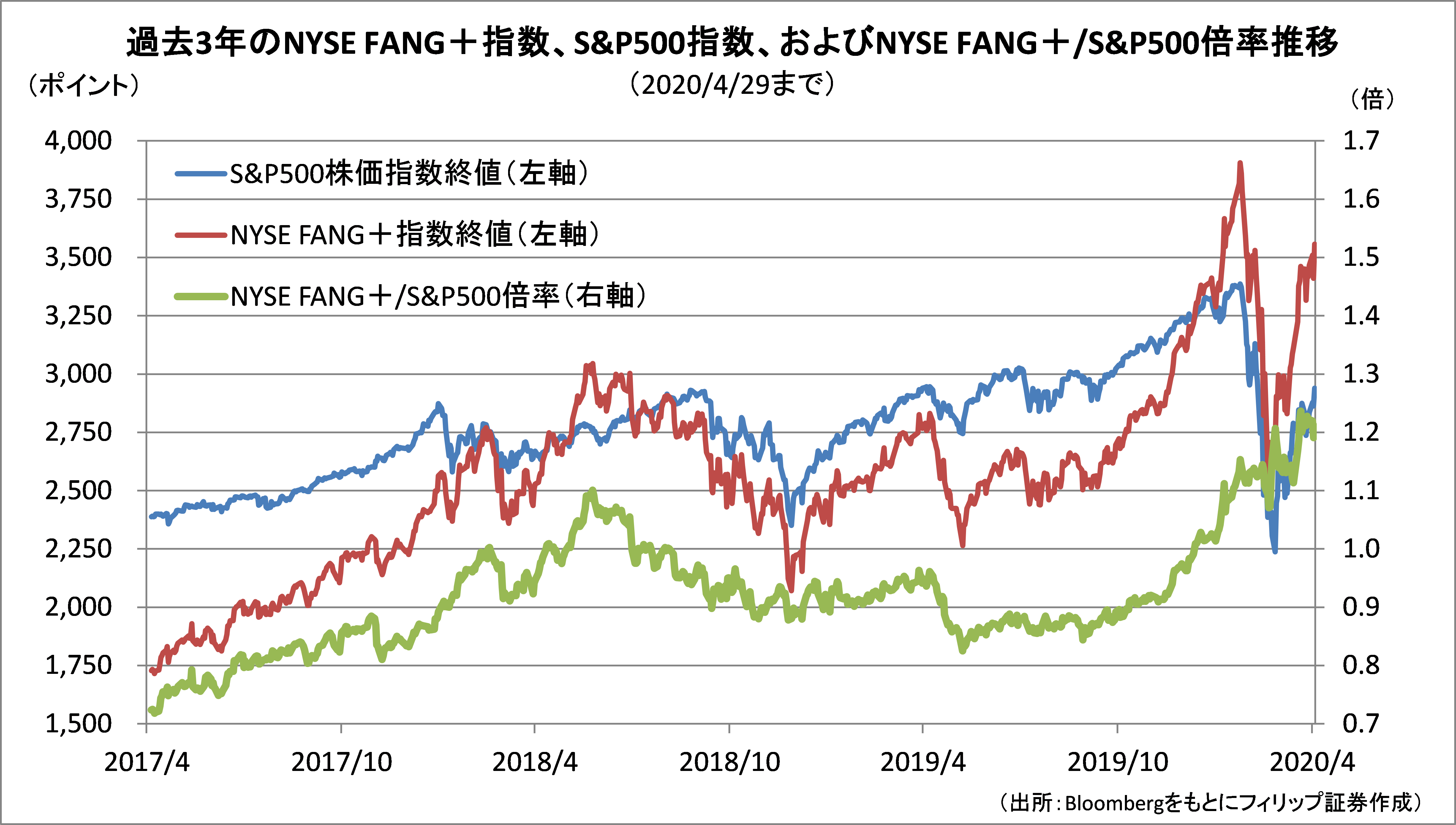

■NYSEのFANG+指数

フェイスブック(FB)、アップル(AAPL)、アマゾン・ドット・コム(AMZN)、ネットフリックス(NFLX)、アルファベット(GOOGL)などのFAANG銘柄を中心とした売買高の多いテクノロジー企業から構成されるNYSE FANG+指数、およびS&P500株価指数の過去3年の推移は、NYSE FANG+のパフォーマンスがS&P500を大きく上回る。NYSE FANG+をS&P500(共に日足終値)で割った倍率は4/24に1.222倍の過去最高倍率となった。米国株の物色が少数企業へ集中する傾向が見られる。

FAANG銘柄の中で直近の株価パフォーマンスが好調だったアマゾン・ドット・コムの2020年1-3月期決算および4-6月期見通し(4/30発表)は市場予想を下回った。NYSE FANG+指数の割高感が意識され、上記倍率が低下する余地もあろう。

【NYSEのFANG+指数~巨大ITプラットフォーマーへの物色集中が続くか?】

■米国の原油関連統計

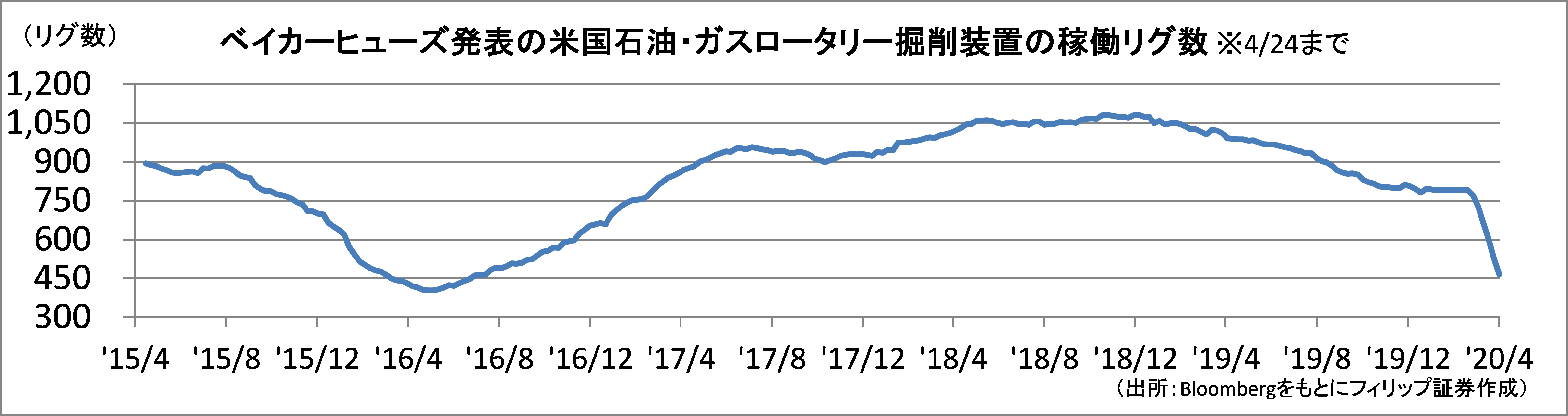

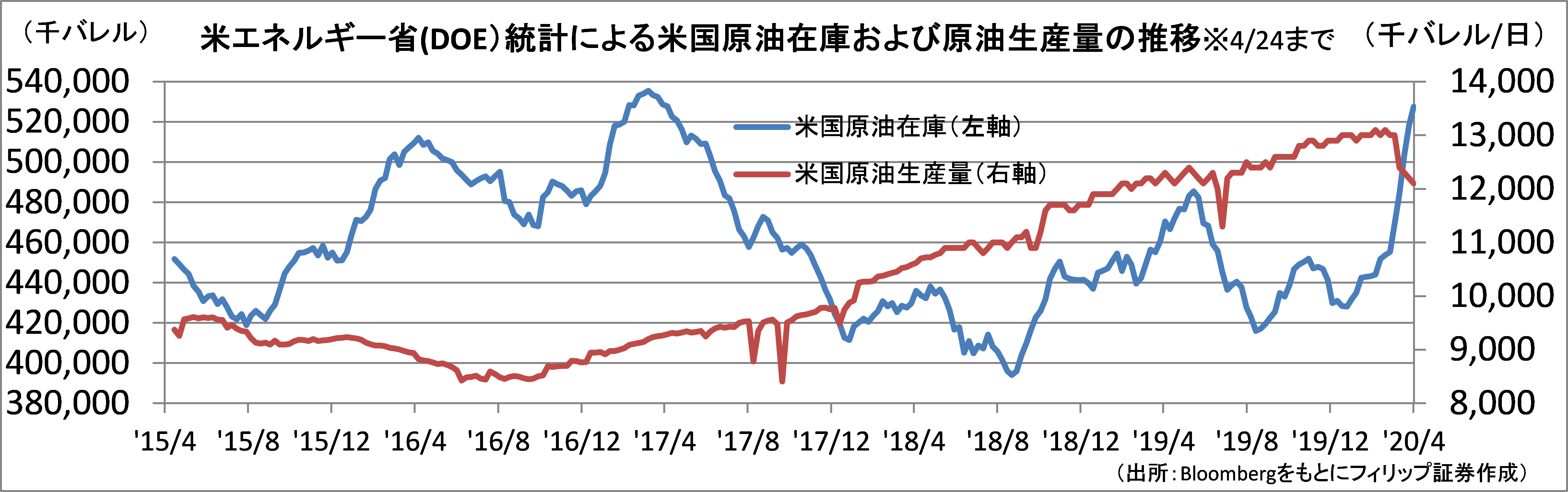

直近の米国原油関連統計を見ると、掘削装置稼働リグ数が2018年末の1,083基から57%減(465基)となったが、原油生産量(日量)は2020/3の1,310万バレルから7.6%減(1,210万バレル)にとどまり、原油在庫が15週連続増加中である。

これは、シェールオイルは一度生産を始めて途中で止めると生産効率が著しく下がる上、先物価格が高いうちにヘッジした価格で販売している比率が高いことから原油価格が下落しても生産し続けたほうが利益になることから原油生産量が減少しにくい事情が反映されている。更に、タンク保有者は先物価格が期近安・期先高であるため原油価格が将来の値上がり後に売却したほうが得だと判断し、在庫を放出しようとしない事情もある。早期の在庫減少は難しい面があろう。

【米国の原油関連統計~稼働リグ数、原油生産量の減少と在庫の増加】

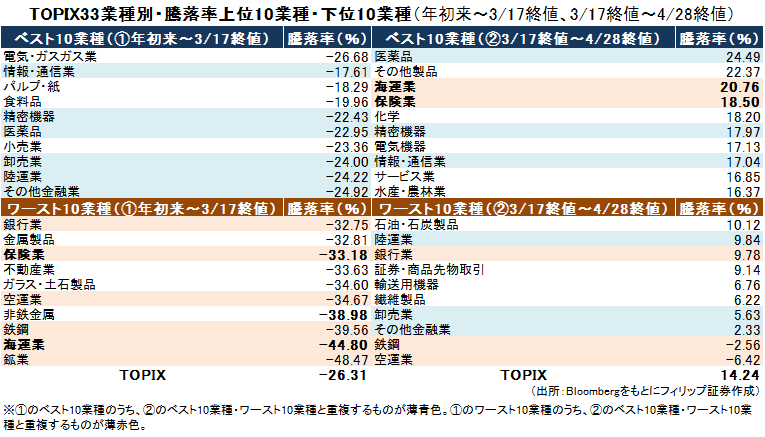

■TOPIX 33業種別騰落率比較

日本株市場は、TOPIX(東証株価指数)で3/17に1,199ポイントまで下落後に反転上昇した。そこでTOPIXの33業種について①年初来3/17終値まで、および②3/17終値から4/28終値までの2期間における騰落率を算出すると、①の期間でワースト10内にランクされていた海運業と保険業が②の期間ではベスト10内にランクされていることが注目に値する。

海運業は、原油価格の急速な下落による燃料費減少、原油貯蔵需要による大型タンカーの傭船料上昇、および経済活動再開による海運輸送需要の高まりへの期待といった好材料が見込まれる。保険業は、新型コロナウイルスの影響が深刻化する中、支払要件を緩和し補償範囲を拡大するといった商品改定を実施したことが好感されている模様である。

【TOPIX 33業種別騰落率比較~年初来と3/17以降のベスト・ワースト10】

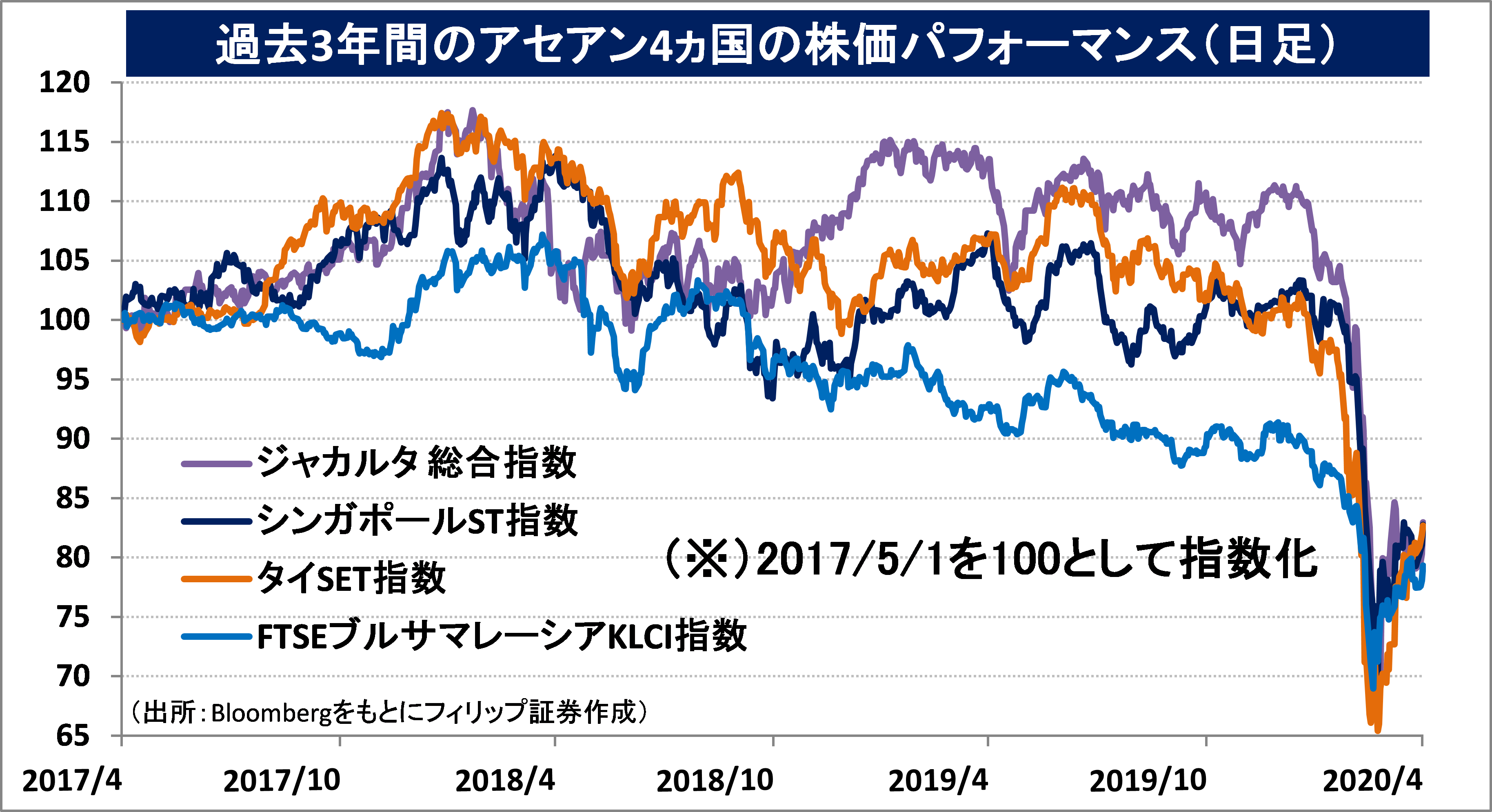

■アセアン株式ウィークリー・ストラテジー

(5/7号「経済活動再開に向けて」)

アセアンで外出制限を延長する動きが相次いでいる。タイ政府は4/28、夜間の外出禁止や移動制限、国際線のタイへの飛行禁止を定めた非常事態宣言の5/31までの延長を決めた。シンガポールは企業や学校の閉鎖を5/4から6/1まで延長。マレーシアは外出や民間企業の活動を制限する活動制限令を3度延長した。その一方、タイやマレーシアのエアアジア・グループ(AAGB)などの格安航空会社が4月末より国内線の運航を相次いで再開した。また、大規模な新型コロナウイルス対策のため異例の財政措置が打ち出されており、インドネシアはアジア通貨危機後に設けた財政ルール(財政赤字をGDP比3%以内に抑える)を3年間限定で緩和することとした。アジア通貨危機時以来の安値圏で推移しているインドネシア・ルピアは、市場の信認確保が重要な課題となろう。

- 上場有価証券等のお取引の手数料は、国内株式の場合は約定代金に対して上限1.265%(消費税込)(ただし、最低手数料2,200円(消費税込))、外国株式の場合は円換算後の現地約定代金(円換算後の現地約定代金とは、現地における約定代金を当社が定める適用為替レートにより円に換算した金額をいいます。)の最大1.650%(消費税込)(ただし、対面または電話でのお取引の場合、3,300円に満たない場合は3,300円)となります。

- 上場有価証券等は、株式市況、金利水準等の変動による市場リスク、発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合の信用リスク、外国証券である場合には為替変動リスク等により損失が生じるおそれがあります。また新株予約権等が付された金融商品については、これらの権利を行使できる期間の制限等があります。

- 国内の取引所金融商品市場もしくは店頭売買有価証券市場への上場が行われず、また国内において公募、売出しが行われていない外国株式等については、我が国の金融商品取引法に基づいた発行者による企業内容の開示は行われていません。

- 金融商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、お取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書又はお客様向け資料をよくお読みください。

【免責事項】

- この資料は、フィリップ証券株式会社(以下、「フィリップ証券」といいます。)が作成したものです。

- 実際の投資にあたっては、お客様ご自身の責任と判断において行うようお願いいたします。

- この資料に記載する情報は、フィリップ証券の内部で作成したか、フィリップ証券が正確且つ信頼しうると判断した情報源から入手しておりますが、その正確性又は完全性を保証したものではありません。当該情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。この資料に記載する内容は将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。

- この資料を入手された方は、フィリップ証券の事前の同意なく、全体または一部を複製したり、他に配布したりしないようお願いいたします。

アナリストのご紹介 フィリップ証券リサーチ部

笹木 和弘

笹木 和弘

フィリップ証券株式会社:リサーチ部長

証券会社にて、営業、トレーディング業務、海外市場に直結した先物取引や外国株取引のシステム開発・運営などに従事。その後は個人投資家や投資セミナー講師として活躍。2019年1月にフィリップ証券入社後は、米国・アセアン・日本市場にまたがり、ストラテジーからマクロ経済、個別銘柄、コモディティまで多岐にわたる分野でのレポート執筆などに精力的に従事。公益社団法人 日本証券アナリスト協会検定会員、国際公認投資アナリスト(CIIA®)。