【投資戦略ウィークリー 2019年12月30日号(2019年12月27日作成)】“2019年の日本株相場と2020年以降への展望”

■2019年の日本株相場と2020年以降への展望

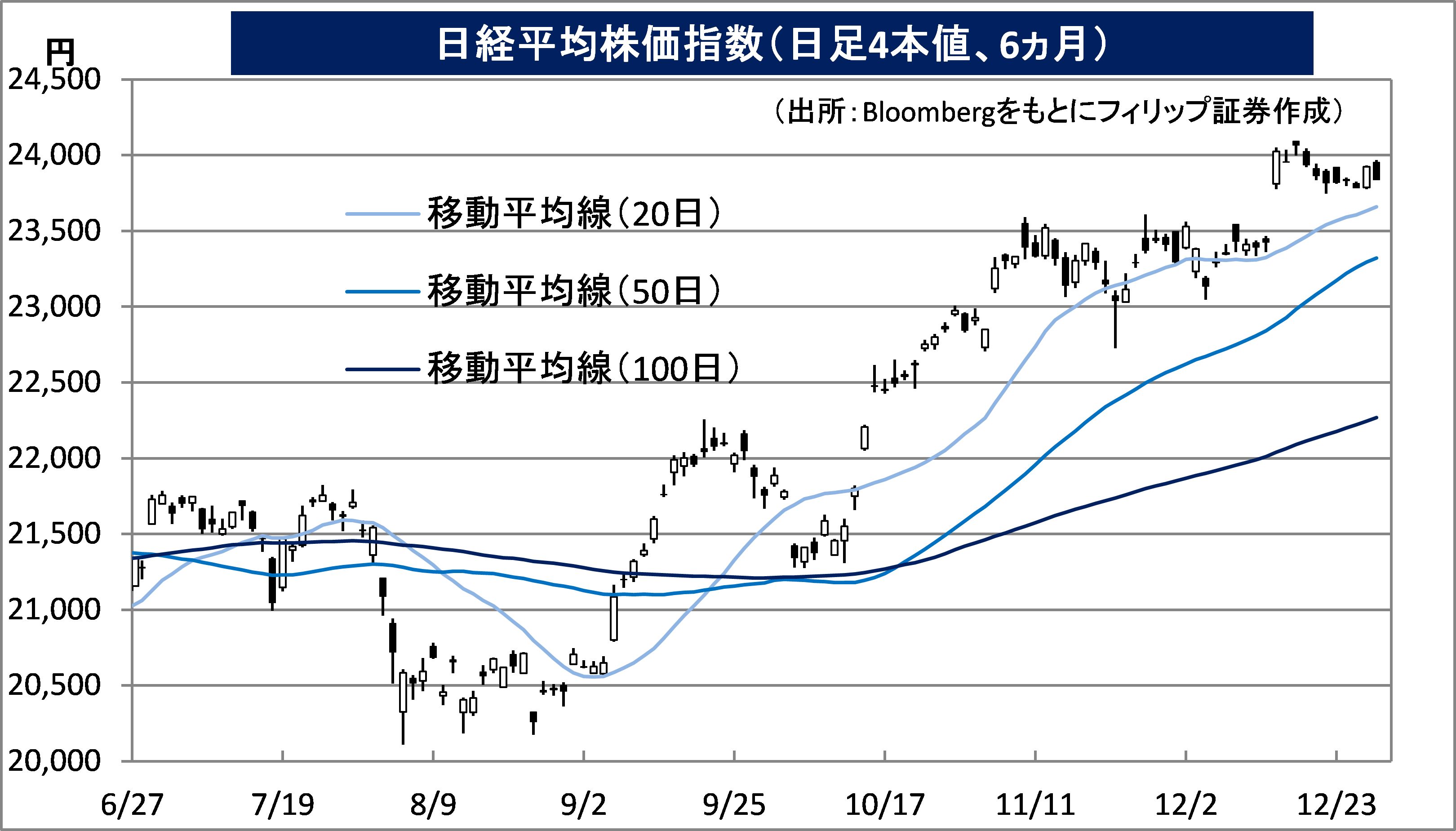

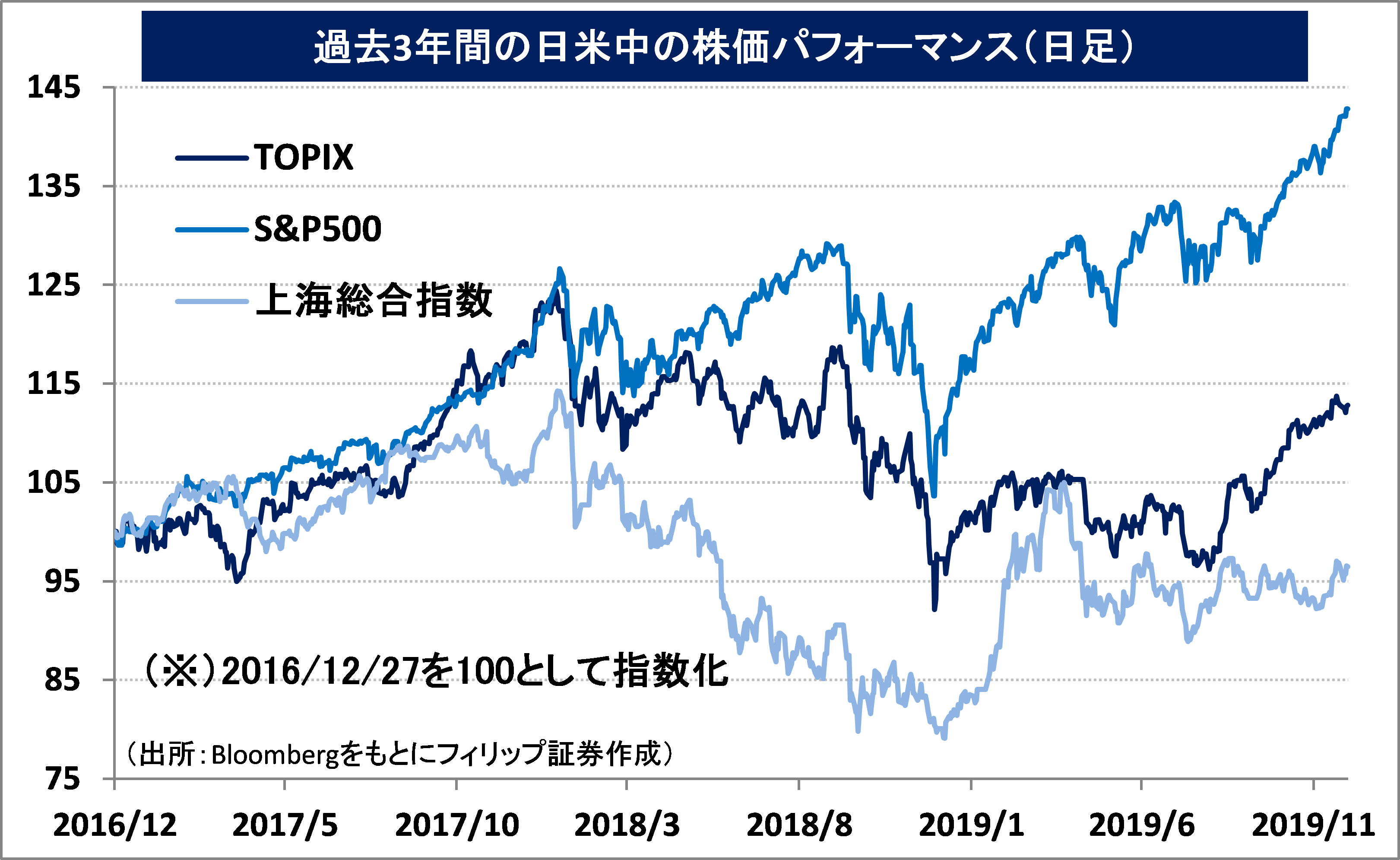

- 2019年も残すところ大納会の1日となった。日本株相場は日経平均株価が年初来の騰落率で20%近くに達するなど、今年を振り返れば好調に推移した年として記憶に留められそうである。しかし、途中のプロセスは決して順風満帆と言えるものではなかった。先ず、年初より米中貿易摩擦のリスクを懸念して売りを先行させる動きが目立ち、信用取引の売り残が買い残を上回って信用倍率が0倍を下回る「売り長銘柄」が続出した。ただ、3月決算の権利日や改元を伴う長い連休の前に買戻す動きも見られ、相場を下支えする場面も見られた。売り先行は日経平均株価にも波及し、2019/6以降は指数の現物と先物の裁定取引に係る「裁定売り残」が「裁定買い残」を大きく上回り、9月上旬には買い残が売り残の2割を下回る局面もあった。

- このように売りが先行する中、日経平均株価は8/6に20,110円の今年の最安値を付けたが、その時の日経平均採用225銘柄の加重平均ベースのPBR(株価純資産倍率)は01倍となり、企業の解散価値を意味するBPS(1株当り純資産)の水準を割ることはなかった。それは、ファンダメンタルズ上の合理的な理由を見出せない水準まで売られ過ぎたことを見直す契機となり、資産価値から見た日本株の相対的な割安さを際立たせることになった面があったのではないだろうか。そして秋以降は、日経平均株価指数に係る裁定売り残の解消に伴う現物買戻しが相場上昇の原動力となり、2019/12におよそ半年ぶりに買い残が売り残を上回った時には日経平均株価は24,000円近辺まで上昇することとなった。

- では、2020年以降に向けて日本経済と日本企業が向かうべき主要なテーマは何だろうか。先ず、LINE(3938)とZHDS(4689)の統合に見られるように日本のマーケットにとどまらずに世界の巨大プラットフォーマーと戦えるだけの「スーパーアプリ」を目指す動きへの期待値が株式市場で高まることが考えられる。次に、12/24に総務省で免許申請の受付が開始された「ローカル5G」への期待である。工場などの製造業の現場であらゆる機器が自動化されてインターネットにつながり、5Gの通信環境においてリアルタイムでデータが収集されるようになれば、製造業の生産性は大きく改善されよう。日本経済の再生にとっても大きな可能性を秘めるものとして注目したい。(笹木)

- 12/30号では、Zホールディングス(4689)、川澄化学工業(7703)、任天堂(7974)、日本電信電話(9432)、シンガポール・テレコム(ST SP)を取り上げた。

■主な企業決算の予定

- 1月6日(月):ダイセキ、スタジオアリス、マルマエ、ダイセキ環境ソリューション、カネコ種苗

- 1月7日(火): ワキタ、サンエー、ハニーズHDS、ネクステージ、ヨンドシーHDS、ベルク、サムティ、薬王堂HDS、ユナイテッドスーパーマーケットHDS

- 1月8日(水):ヤマシタヘルスケアHDS、日本BS放送、サイゼリヤ、ベルシステム24HDS、ヤマザワ、リソー教育、エービーシー・マート、フジ、ウエルシアHDS、GameWith、ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス、コンステレーション・ブランズ、レナー

- 1月9日(木):ファーストリテイリング、三協立山、SHIFT、セブン&アイHDS、トーセイ、安川電機、わらべや日洋HDS、大黒天物産、フェリシモ、キユーピー、日本フイルコン、クリーク・アンド・リバー、三光合成、東京個別指導学院、井筒屋、ポプラ、オオバ、キユーソー流通システム、乃村工藝社、イズミ、サカタのタネ、ライク、オンリー、イオンモール、島忠、前澤工業、毎日コムネット、松屋、大阪有機化学工業、コジマ

- 1月10日(金):E&JHDS、MrMaxHD、PR Times、S FOODS、TSIHDS、Usen-NextHDS、アークス、アレンザHDS、イオン、イオンディライト、イオンファンタジー、イオン北海道、いちご、イワキ、インターアクション、エーアイテイー、エコートレーディング、エコス、エストラスト、オーエスジー、オンワードHDS、キリン堂HDS、クラウディアHDS、コーナン商事、コシダカHDS、コスモス薬品、コメダHDS、サンヨーハウジング名古屋、シー・ヴイ・エス・ベイエリア、ジーフット、システムインテグレータ、ジャステック、ジンズHDS、スター・マイカHDS、セントラル警備保障、チヨダ、ディップ、テラスカイ、トランザクション、トレジャー・ファクトリー、ネオス、パソナグループ、ビックカメラ、ファーストコーポレーション、ファーストブラザーズ、ファミリーマート、ベクトル、マニー、ヤマトインターナショナル、ライフコーポレーション、ローソン、ローツェ、ワッツ、技研製作所、吉野家HDS、久光製薬、佐鳥電機、進和、竹内製作所、日本エンタープライズ、良品計画

■主要イベントの予定

- 12月30日(月)

・米中古住宅販売成約指数(11月)

- 12月31日(火)

・中国の習近平国家主席、メルケル独首相、マクロン仏大統領が新年に向けた演説

・米主要20都市住宅価格指数(10月)・FHFA住宅価格指 数(10月)、米消費者信頼感指数(12月)

・中国製造業PMI(12月)、中国非製造業PMI(12月)

- 1月1日(水)

・日米貿易協定、日米デジタル貿易協定が発効

・中国、豚肉や一部ハイテク部品などの輸入関税引き下げ開始

・北朝鮮・金正恩朝鮮労働党委員長新年の辞、台湾の蔡総統新年の談話

- 1月2日(木)

・米新規失業保険申請件数(12月28日終了週)、マークイット米製造業PMI(12月)

・中国財新製造業PMI (12月)、ユーロ圏製造業PMI (12月)

- 1月3日(金)

・米リッチ モンド連銀総裁講演、米ブレイナードFRB理事、サンフランシスコ連銀総裁、シカゴ連銀総裁がパネル討論会に参加、米ダラス連銀総裁パネル討論会に参加

・米FOMC議事要旨(12月10、11日開催分)

・米ISM製造業景況指数(12月)、米自動車販売(12月)、米建設支出(11月)

・ユーロ圏マネーサプライ(11月)、独失業率(12月)、独CPI(12 月)

- 1月6日(月)

・じぶん銀行日本PMI製 造業(12月)、自動車販売台数(12月)

・ユーロ圏総合PMI(12月)、ユーロ圏サービス業PMI (12月)、ユーロ圏PPI (11月)

・中国財新サービス業PMI (12月)、中国財新コンポジットPMI (12月)

- 1月7日(火)

・マネタリーベース月末残高(12月)、じぶん銀行 日本PMIサービス業 (12 月)

・家電見本市「CES」(ラスベガス、10日まで)

・米ISM非製造業総合景況指数(12月)、貿易収支(11月)、製造業受注・耐久財受注(11月)

・ユーロ圏小売売上高 (11月)、ユーロ圏CPI (12月)

・中国外貨準備高 (12月)

- 1月8日(水)

・毎月勤労統計–現金給与総額(11月)、消費者態度指数(12月)

・米ADP雇用統計(12月)、米消費者信用残高(11月)

・ユーロ圏景況感指数(12月)、ユーロ圏消費者信頼感指数(12月)、独製造業受注(11月)

- 1月9日(木)

・半導体製造装置の需要予測(19-21年度)、東京オフィス空室率(12月)

・米クラリダFRB副議長講演、米セントルイス連銀総裁講演、ニューヨーク連銀総裁講演

・シンガポール・モーター・ショー(12日まで)

・米新規失業保険申請件数(1月4日終了週)

・ユーロ圏失業率(11 月)、独貿易収支(11月)、独鉱工業生産 (11月)

・中国CPI・PPI(12月)

- 1月10日(金)

・家計支出(11月)、景気先行CI指数(11 月)、景気一致指数 (11月)

・ブリュッセル・モーター・ショー(19日まで)

・米雇用統計 (12月)、米卸売在庫 (11月)

(Bloombergをもとにフィリップ証券作成)

※本レポートは当社が取り扱っていない銘柄を含んでいます。

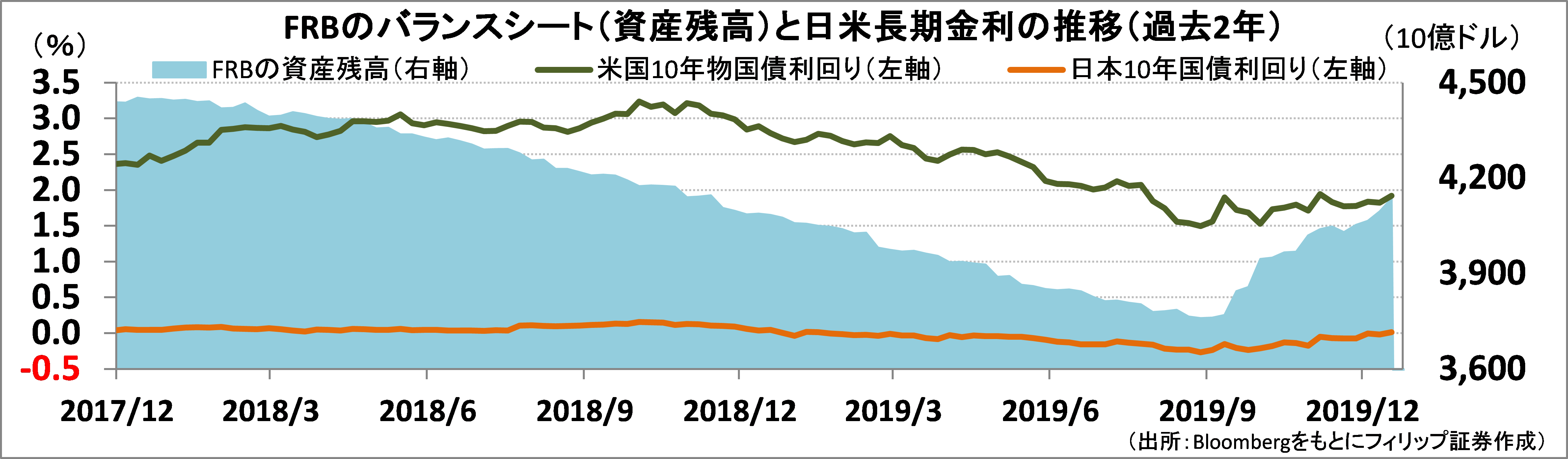

■FRBのバランスシート拡大で反転

米FRBは2017年末から量的緩和の縮小を行っていたが、2019/9以降には短期金融市場で銀行間金利が一時10%前後にまで急上昇するといった異変に見舞われた。これを受けてFRBは2019/10以降、短期金融市場の資金不足を解消するために短期国債を月600億ドルのペースで買い入れるバランスシート拡大策を採用するに至った。

長期国債の購入ではないので量的緩和(QE)ではないとFRBは論じているが、株式市場はFRBの動きを好感。日本株相場も日経平均株価がFRBのバランスシート残高増加に歩調を合わせる動きを示し、堅調に上昇した。日本株相場に対しては、日銀だけでなくFRBのバランスシートの動向も大きな影響を与えていると言えそうである。(笹木)

【FRBのバランスシート拡大が分岐点~日米長期金利も日経平均株価も転換】

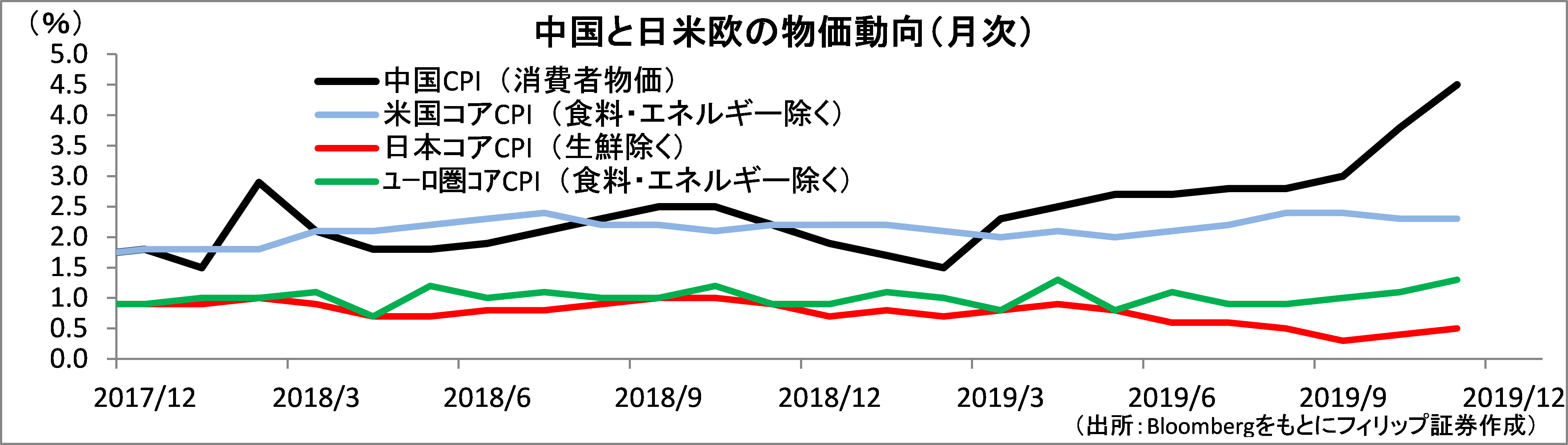

■中国の物価上昇と農産物相場

2019/11の中国の消費者物価指数はASFの影響で豚肉の価格が高騰したことから前年同月比4.5%上昇。7年10ヵ月ぶりの高水準となった。中国政府は同指数の上昇率目標を3%前後としているが、豚肉価格を抑制できる見通しは立っておらず、家計や消費に影響が拡がることが懸念されている。

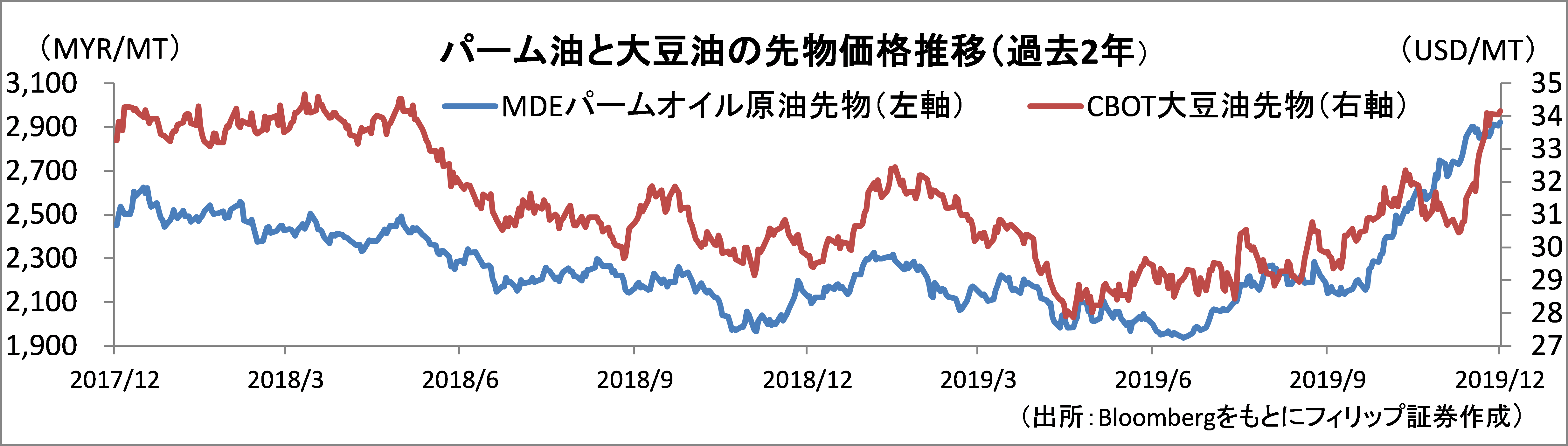

中国では豚の飼料になる大豆の輸入が減り、大豆を加工する大豆油の生産量の減少を輸入で補わざるを得ないことから大豆油の国際相場が上昇。更に、不足する大豆油を補うためにパーム油輸入も急増させ、国際相場を押し上げている。パーム油は即席麺の揚げ油のほかマーガリンやチョコレートなど需要が多岐にわたる。日本の製油企業も値上げを迫られそうである。(笹木)

【中国の物価上昇と食用油相場~ASF(アフリカ豚コレラ)が大きな影響】

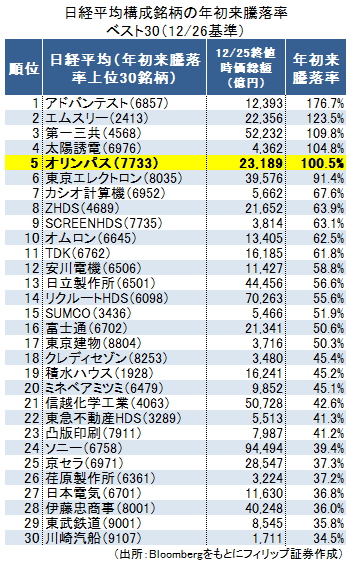

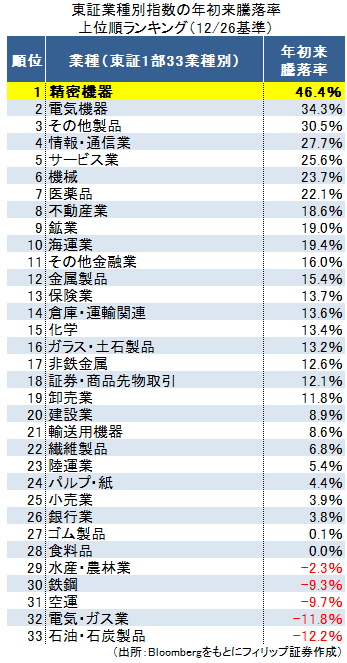

■2019年株式相場の年初来騰落率

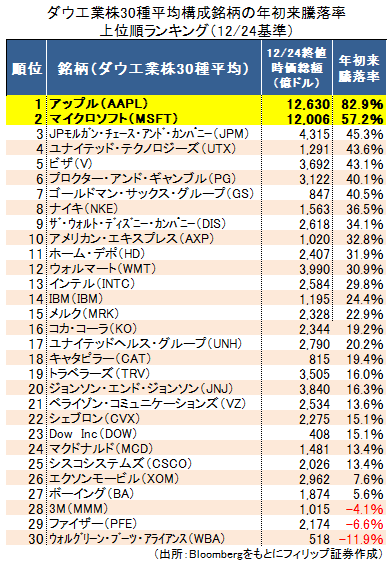

2019年の株式市場を振り返ると、東証業種別株価指数(33業種)の年初来騰落率(12/26終値基準)では精密機器が1位となり、日経平均採用銘柄でもオリンパス(7733)が5位に入った。精密機器の中でも特に官民を上げて医療機器の国際化が推進されており、医療機器の売上成長率が高い海外市場に積極的に進出する企業は要注目だろう。

米国ダウ工業株30種平均では時価総額が1.2兆ドルを超える巨大IT企業が年初来騰落率で1位と2位を占めた。IT・デジタル化の波に乗った世界的企業は、ある程度の規模を上回ると成長が加速する傾向がある。日本企業からもIT・デジタル化を成功させて時価総額を拡大しつつ成長を加速する企業が現われても不思議ではないだろう。(笹木)

【2019年株式相場の年初来騰落率~精密機器と巨大IT企業に今後も注目】

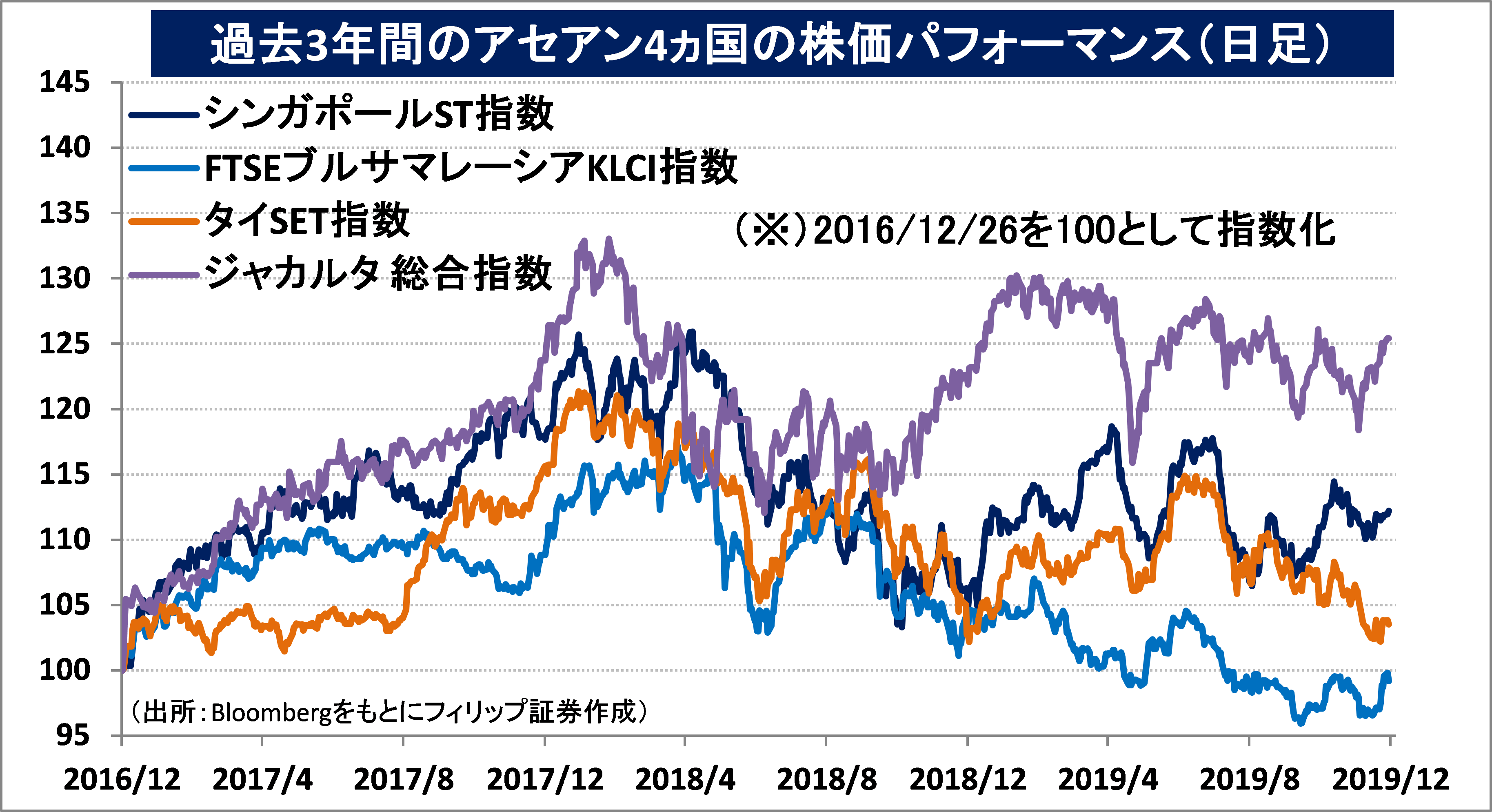

■アセアン株式ウィークリー・ストラテジー

パーム油や大豆油といった植物油の国際価格上昇は中国のASFだけが要因ではない。インドネシア政府が2020年からバイオディーゼルに含まれるパーム油の比率を20%(B20)から30%(B30)に引き上げることを義務付けたほか、タイ政府が軽油の標準品をB7からB10に変更。マレーシア政府も2020年よりB20を段階的に導入する方針を発表した。

パーム油や大豆油の国際相場低迷による販売価格下落が業績を圧迫していた企業には追い風が吹くことが考えられるが、バイオセキュリティの観点から投資支出が必要となろう。世界第2位のパーム油プランテーション企業であるシンガポールのゴールデン・アグリリソーシズ(GGR)、大豆油を取り扱うタイのタイ・ベジタブル・オイル(TVO)などが注目される。(笹木)

- 上場有価証券等のお取引の手数料は、国内株式の場合は約定代金に対して上限1.265%(消費税込)(ただし、最低手数料2,200円(消費税込))、外国株式の場合は円換算後の現地約定代金(円換算後の現地約定代金とは、現地における約定代金を当社が定める適用為替レートにより円に換算した金額をいいます。)の最大1.650%(消費税込)(ただし、対面または電話でのお取引の場合、3,300円に満たない場合は3,300円)となります。

- 上場有価証券等は、株式市況、金利水準等の変動による市場リスク、発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合の信用リスク、外国証券である場合には為替変動リスク等により損失が生じるおそれがあります。また新株予約権等が付された金融商品については、これらの権利を行使できる期間の制限等があります。

- 国内の取引所金融商品市場もしくは店頭売買有価証券市場への上場が行われず、また国内において公募、売出しが行われていない外国株式等については、我が国の金融商品取引法に基づいた発行者による企業内容の開示は行われていません。

- 金融商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、お取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書又はお客様向け資料をよくお読みください。

【免責事項】

- この資料は、フィリップ証券株式会社(以下、「フィリップ証券」といいます。)が作成したものです。

- 実際の投資にあたっては、お客様ご自身の責任と判断において行うようお願いいたします。

- この資料に記載する情報は、フィリップ証券の内部で作成したか、フィリップ証券が正確且つ信頼しうると判断した情報源から入手しておりますが、その正確性又は完全性を保証したものではありません。当該情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。この資料に記載する内容は将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。

- この資料を入手された方は、フィリップ証券の事前の同意なく、全体または一部を複製したり、他に配布したりしないようお願いいたします。

アナリストのご紹介 フィリップ証券リサーチ部

笹木 和弘

笹木 和弘

フィリップ証券株式会社:リサーチ部長

証券会社にて、営業、トレーディング業務、海外市場に直結した先物取引や外国株取引のシステム開発・運営などに従事。その後は個人投資家や投資セミナー講師として活躍。2019年1月にフィリップ証券入社後は、米国・アセアン・日本市場にまたがり、ストラテジーからマクロ経済、個別銘柄、コモディティまで多岐にわたる分野でのレポート執筆などに精力的に従事。公益社団法人 日本証券アナリスト協会検定会員、国際公認投資アナリスト(CIIA®)。