【投資戦略ウィークリー 2019年11月11日号(2019年11月8日作成)】“裁定売り残の需給と低PBRマジック”

■裁定売り残の需給と低PBRマジック

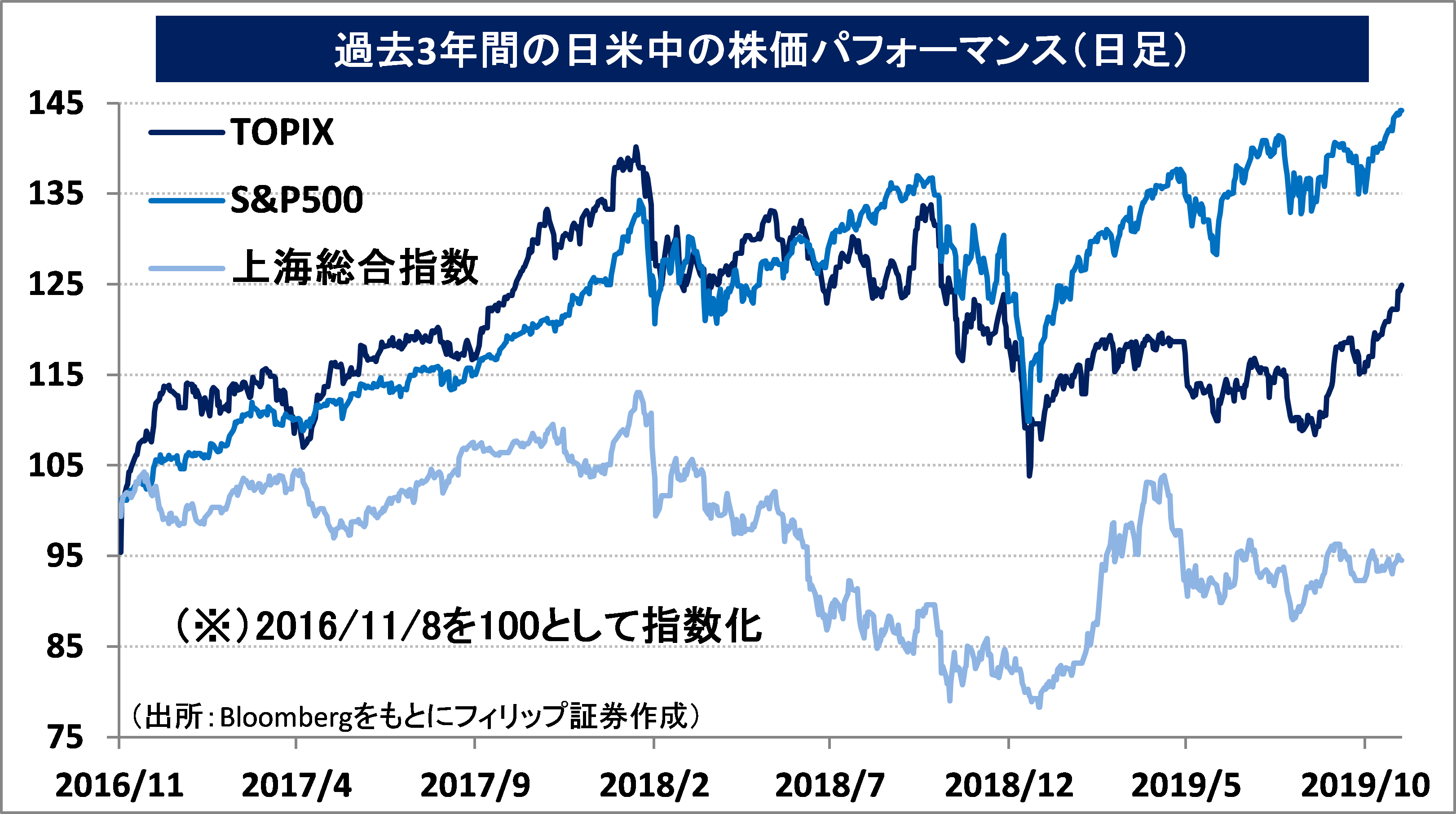

- 米中貿易摩擦に関する部分合意、および既に発動済みの追加制裁関税の段階的撤廃への期待や思惑といった米中協議への進展期待を背景に、11/5に日経平均株価が23,000円を突破し、11/8には23,500円も超えた。日経平均23,000円は、2年前の11-12月、および昨年の5-8月に上値を強く押さえられた抵抗価格帯として意識されていた。日本株相場が「節目」を抜けて上昇したことで今後の上昇期待も高まると考えられる。

- この原動力となっているのが先物取引に係る需給である。11/1時点の「先物買い・現物売り」のポジションに係る「裁定売り残」は1兆2,491億円と9/6時点の2兆666億円から減少した。ポジション解消に伴い現物買い戻しが行われ、相場の上昇を主導したものと推察される。その一方、「先物売り・現物買い」ポジションに係る「裁定買い残」は5,550億円にとどまり、買い残を差し引いたネットでの裁定売り残は依然として高水準である。当面は需給面の追い風が相場を下支えしやすいだろう。

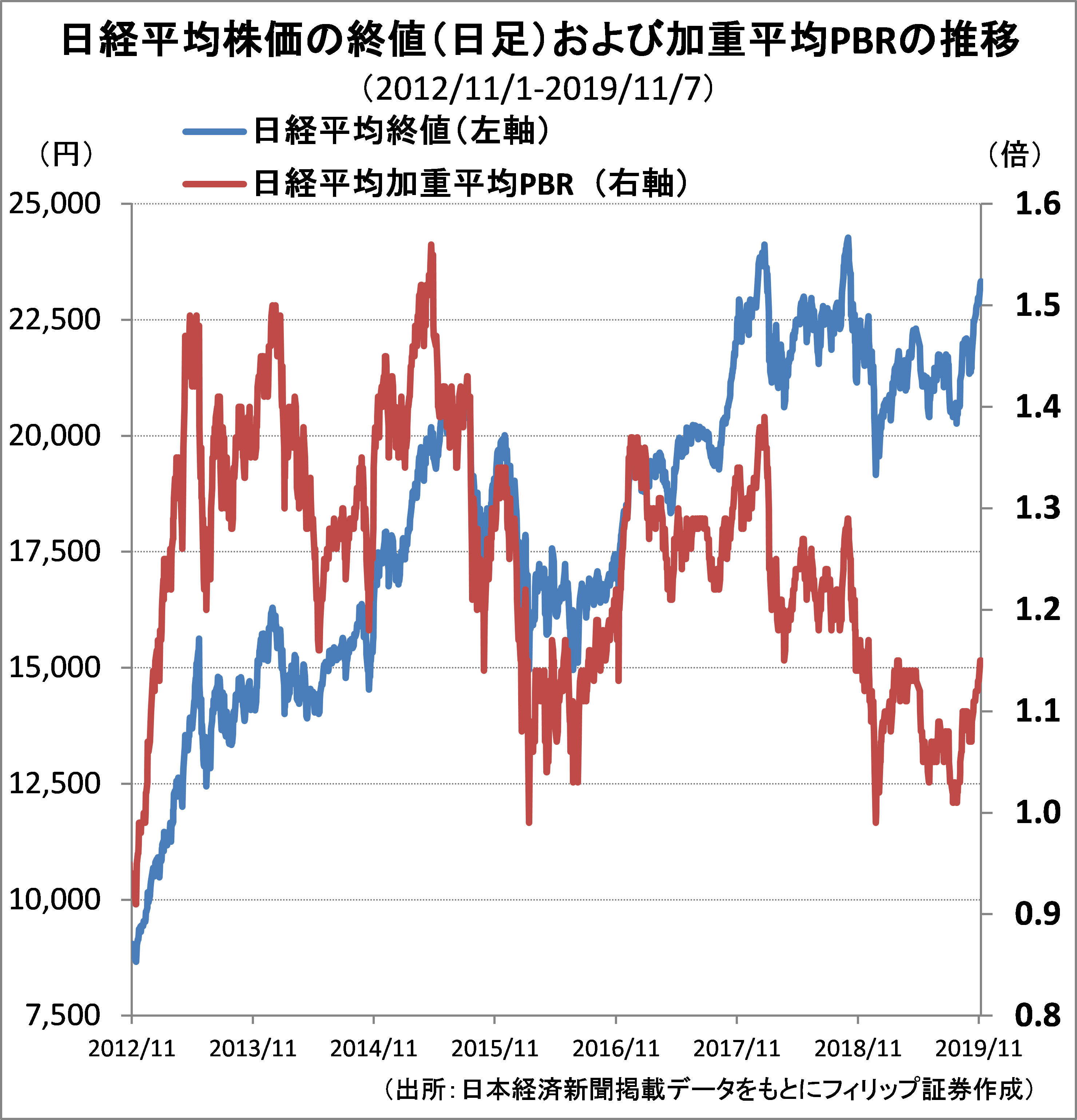

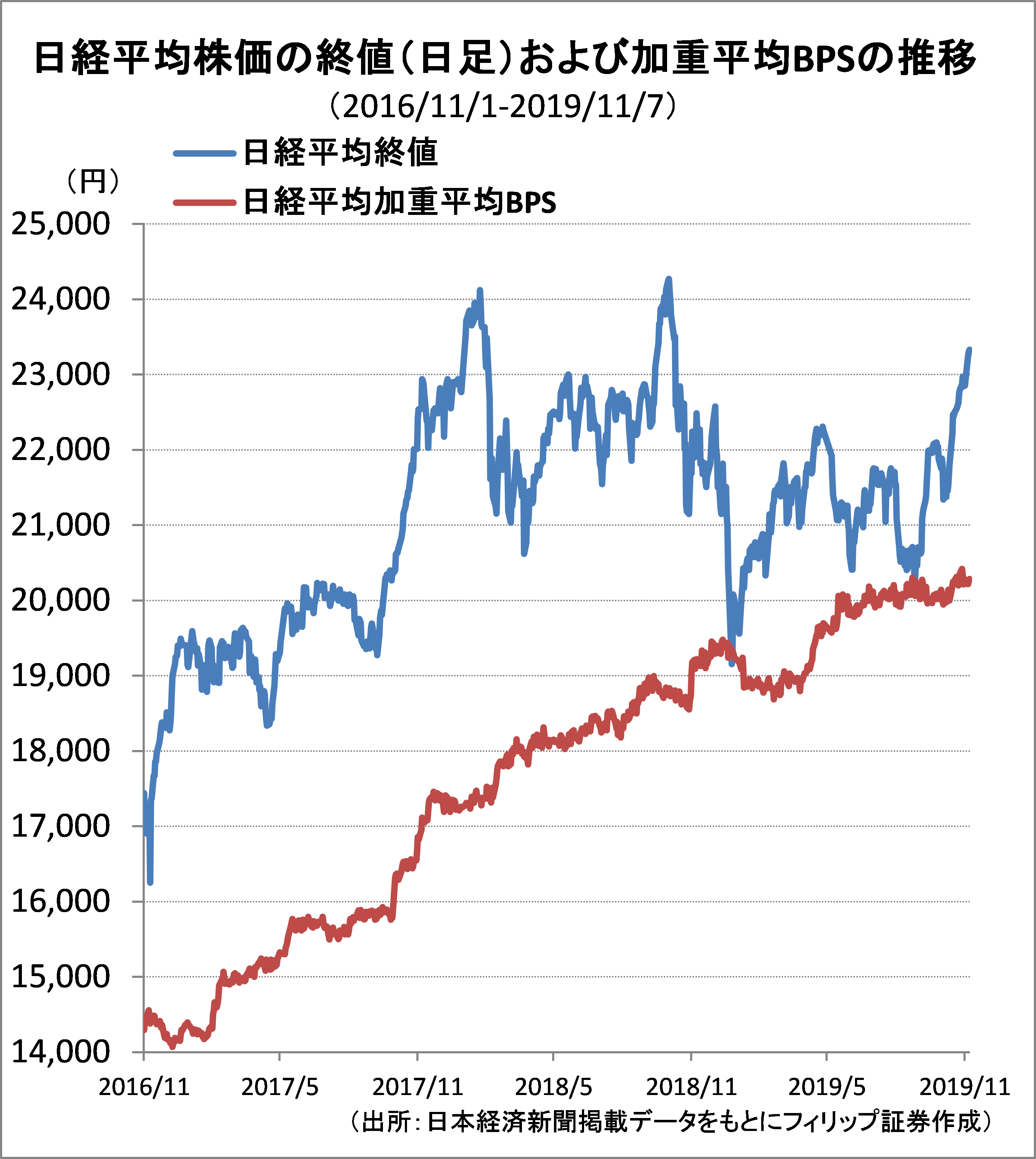

- また、直近の決算では減益であっても株価が下がりにくい銘柄も見られる。信用売りの買戻しという需給面の要因もあるが、それ以上に日本株をめぐる「低PBRマジック」も無視できない要因であろう。日経平均株価は加重平均ベースのPBR(株価純資産倍率)が0倍近辺で反発する傾向が見られるもの、個別銘柄を見るとPBRが1.0倍を大きく下回ったまま放置されている銘柄が多い状況は変わっていない。前年同期比で減益であっても、利益自体が高水準であれば減益よりもBPS(1株当り純資産)の成長に市場の焦点が当たり、BPSと株価とのかい離が拡大すれば株価が上昇しても不思議ではないと思われる。このように、特に低PBR銘柄についてはファンダメンタルズの面から見ても減益でも買われる「マジック」が潜んでいるように見える。

- 株式投資をグローバルな視点から見た場合、再生可能エネルギーでは、海に囲まれている日本の地の利を生かした洋上風力発電が注目される。既に「再エネ海域利用法」が施行され、海洋土木に強みを有する建設・土木関連が注目される。米国では動画配信やクラウドゲームなどのスマホアプリをめぐる競争激化の動きが見られることから、人気キャラクターやアニメなどの強いIP(知的財産)を持つ企業に期待。また、中国からベトナムへの企業の生産拠点シフトの動きを追い風とする企業にも要注目だろう。(笹木)

- 11/11号では、東映アニメーション(4816)、トヨタ自動車(7203)、ユナイテッドアローズ(7606)、住友商事(8053)、伊藤忠商事(8001)、パン・パシフィック・インターナショナルHD(7532)を取り上げた。

■主な企業決算の予定

- 11月11日(月):東急、三井金属鉱業、博報堂DYホールディングス、堀場製作所、浜松ホトニクス、日本製鋼所、みらかホールディングス、栗田工業、凸版印刷、千葉銀行、太陽誘電、広島銀行、めぶきフィナンシャルグループ、コンコルディア・フィナンシャルグループ、ふくおかフィナンシャルグループ、ユー・エス・エス、日揮ホールディングス、鹿島建設、清水建設、横浜ゴム、クラレ、大塚ホールディングス、DXCテクノロジー

- 11月12日(火):クレディセゾン、ヤクルト本社、ペプチドリーム、ジェイエフイーホールディングス、NOK、ソニーフィナンシャルホールディングス、SMC、太平洋セメント、DOWAホールディングス、住友不動産、富士フイルムホールディングス、パーソルホールディングス、大日本印刷、協和エクシオ、九州フィナンシャルグループ、イオンフィナンシャルサービス、GMOペイメントゲートウェイ、カネカ、宝ホールディングス、日産自動車、光通信、前田建設工業、ADEKA、CBS、タイソン・フーズ、DRホートン、ロックウェル・オートメーション、アドバンス・オート・パーツ、スカイワークス・ソリューションズ

- 11月13日(水):近鉄グループホールディングス、アルバック、京浜急行電鉄、THK、マツモトキヨシホールディングス、東京応化工業、リクルートホールディングス、荏原製作所、前田道路、ロート製薬、三井住友建設、ヤマハ発動機、新生銀行、三菱UFJフィナンシャルグループ、三井住友フィナンシャルグループ、DIC、シスコシステムズ、ネットアップ

- 11月14日(木):京都銀行、日本郵政、滋賀銀行、ゆうちょ銀行、T&Dホールディングス、出光興産、スルガ銀行、ガンホー・オンライン・エンターテイメント、朝日インテック、電通、かんぽ生命保険、すかいらーくホールディングス、オープンハウス、みずほフィナンシャルグループ、日本ペイントホールディングス、第一生命ホールディングス、奥村組、あおぞら銀行、バイアコム、ウォルマート、エヌビディア、アプライド・マテリアルズ

- 11月15日(金):ヘルマリック・アンド・ペイン

■主要イベントの予定

- 11月11日(月)

・金融政策決定会合における主な意見(10月30・31日分)

・貸出動向(10月)、国際収支(9月)、機械受注(9月)、景気ウォッチャー調査(10月)

・米債券市場、ベテランズデーの祝日で休場

・米ボストン連銀総裁の講演(オスロ)

・中国アリババが「独身の日」セール

・英鉱工業生産(9月)、英GDP(3Q)、中国経済全体のファイナンス規模、新規融資、マネーサプライ(10月分、15日までに発表)

- 11月12日(火)

・マネーストック(10月)、営業毎旬報告(11月10日現在)、工作機械受注(10月)

・米フィラデルフィア連銀総裁の講演、米ミネアポリス連銀総裁の講演

・独ZEW期待指数(11月)、英IL・失業率(7-9月)

- 11月13日(水)

・貸出先別貸出金(9月)、国内企業物価指数(10月)

・パウエル米FRB議長が上下両院合同経済委員会で証言、米ミネアポリス連銀総裁が質疑応答、NZ中銀が政策金利発表

・米大統領がトルコ大統領と会談(ワシントン)、米下院情報特別委員会がウクライナ疑惑を巡る公聴会を開始

・米CPI(10月)、米財政収支(10月)、ユーロ圏鉱工業生産(9月)、独CPI(10月)、英CPI(10月)、ロシアGDP(3Q)

- 11月14日(木)

・東芝が事業部門別説明会のIRデイを開催、全銀協の高島会長(三井住友銀頭取)の定例会見

・GDP(3Q)、対外・対内証券投資(11月3-9日)、第3次産業活動指数(9月)

・クラリダ米FRB副議長の講演、米シカゴ連銀総裁の講演、米サンフランシスコ連銀総裁がアジア経済政策会議で冒頭の挨拶、米ニューヨーク連銀総裁の講演、米セントルイス連銀総裁の講演、フィリピン中銀が政策金利発表

・OPEC月報

・米PPI(10月)、米新規失業保険申請件数(9日終了週)、ユーロ圏GDP(3Q)、独GDP(3Q)、中国固定資産投資・工業生産・小売売上高(10月)、豪雇用統計(10月)

- 11月15日(金)

・鉱工業生産(9月)、設備稼働率(9月)、倒産件数(10月)

・EU財務相理事会

・国際エネルギー機関(IEA)月報

・米ニューヨーク連銀製造業景況指数(11月)、米輸入物価指数(10月)、米小売売上高(10月)、米鉱工業生産(10月)、米企業在庫(9月)、ユーロ圏CPI(10月)、中国新築住宅価格(10月)、マレーシアGDP(3Q)、香港GDP(3Q)

(Bloombergをもとにフィリップ証券作成)

■市場予想を上回った米雇用統計

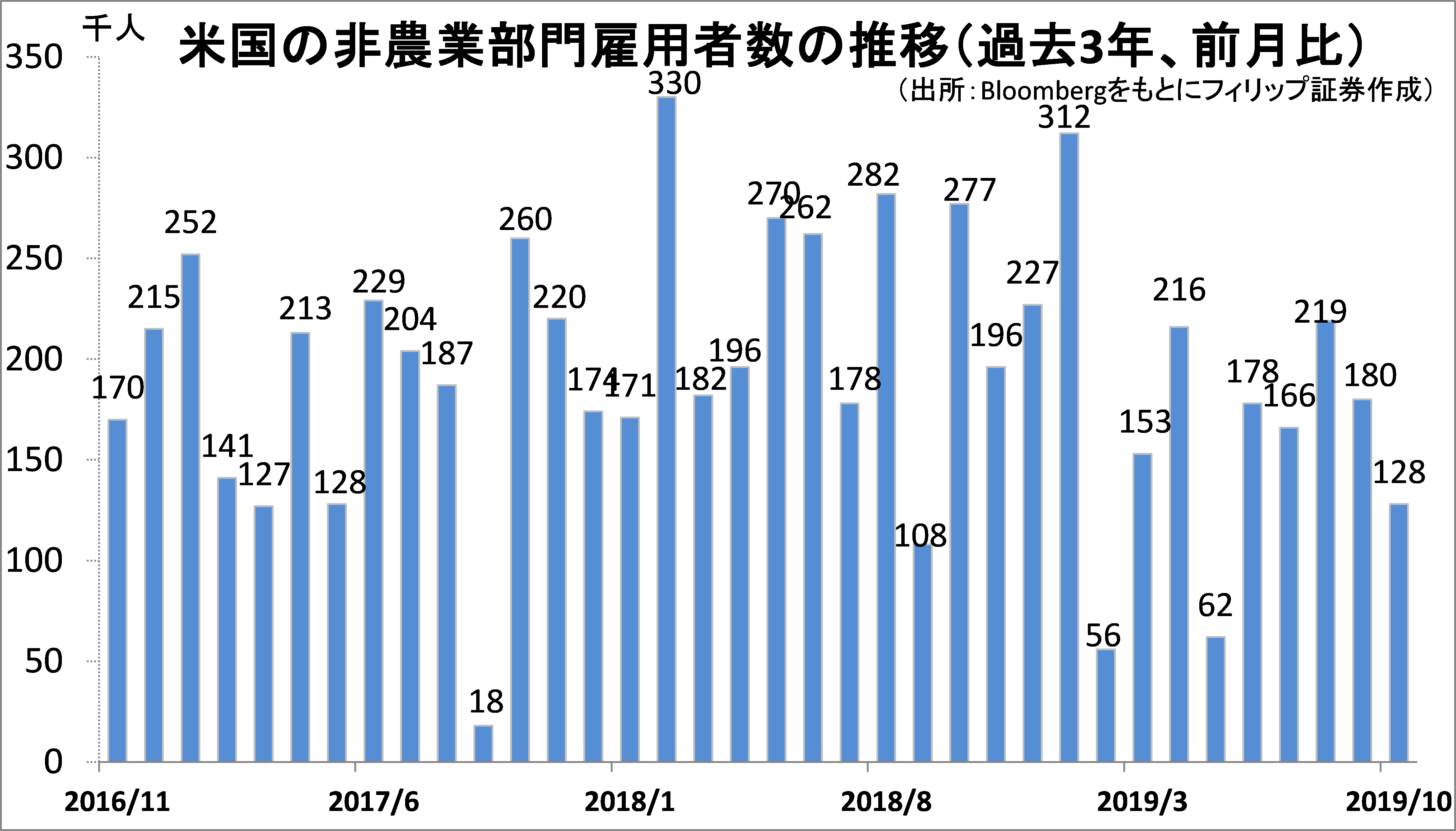

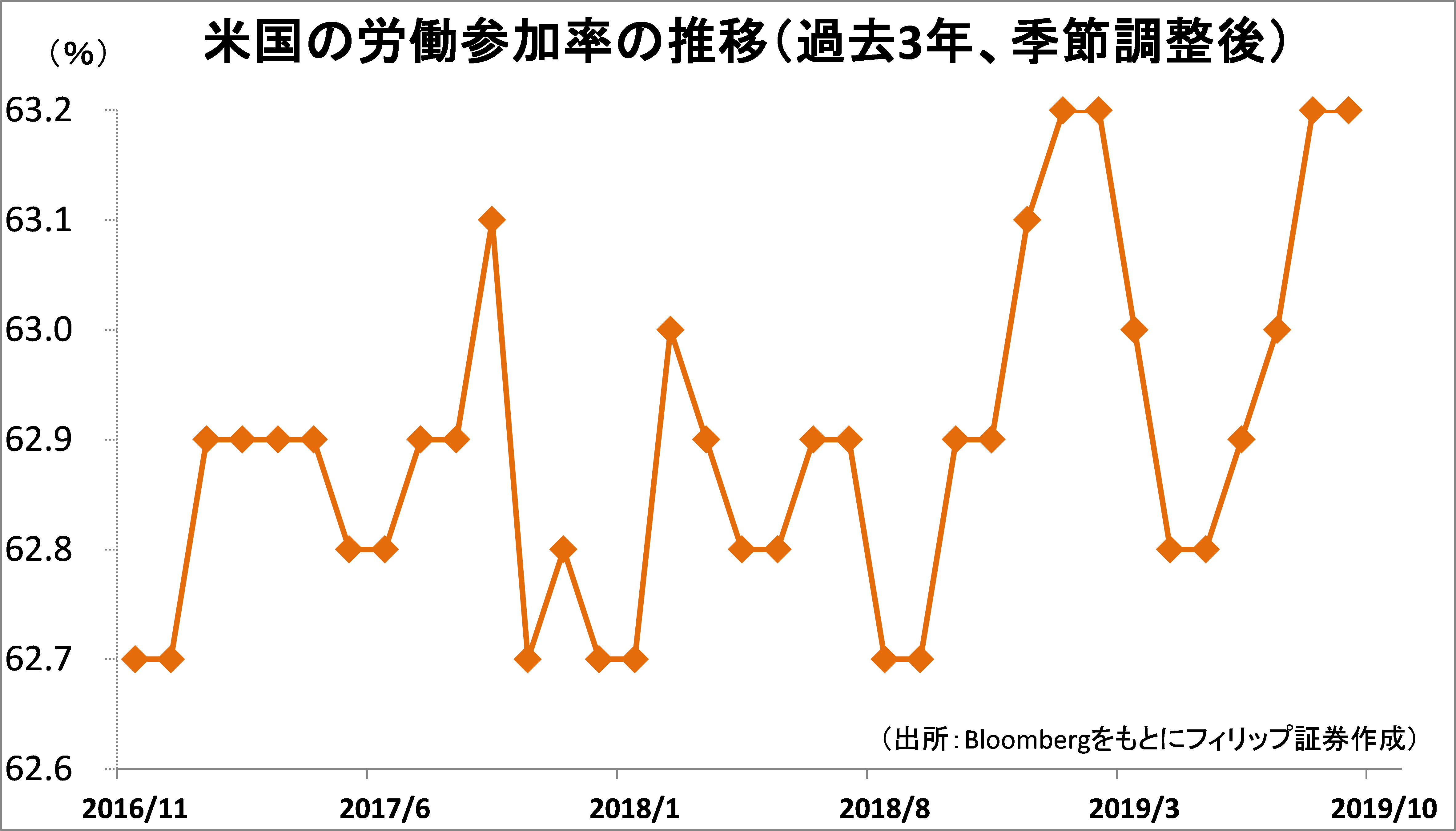

労働省が11/1発表した10月の雇用統計では、景気動向を敏感に映す非農業部門雇用者数が前月比12.8万人増と市場予想の同8.5万人を上回った。10月はゼネラル・モーターズ(GM)のストライキの影響や国勢調査に関連した臨時職員の雇用終了に伴う2.0万人の雇用減を含む。9月は速報値の同13.6万人から同18.0万人に上方修正。

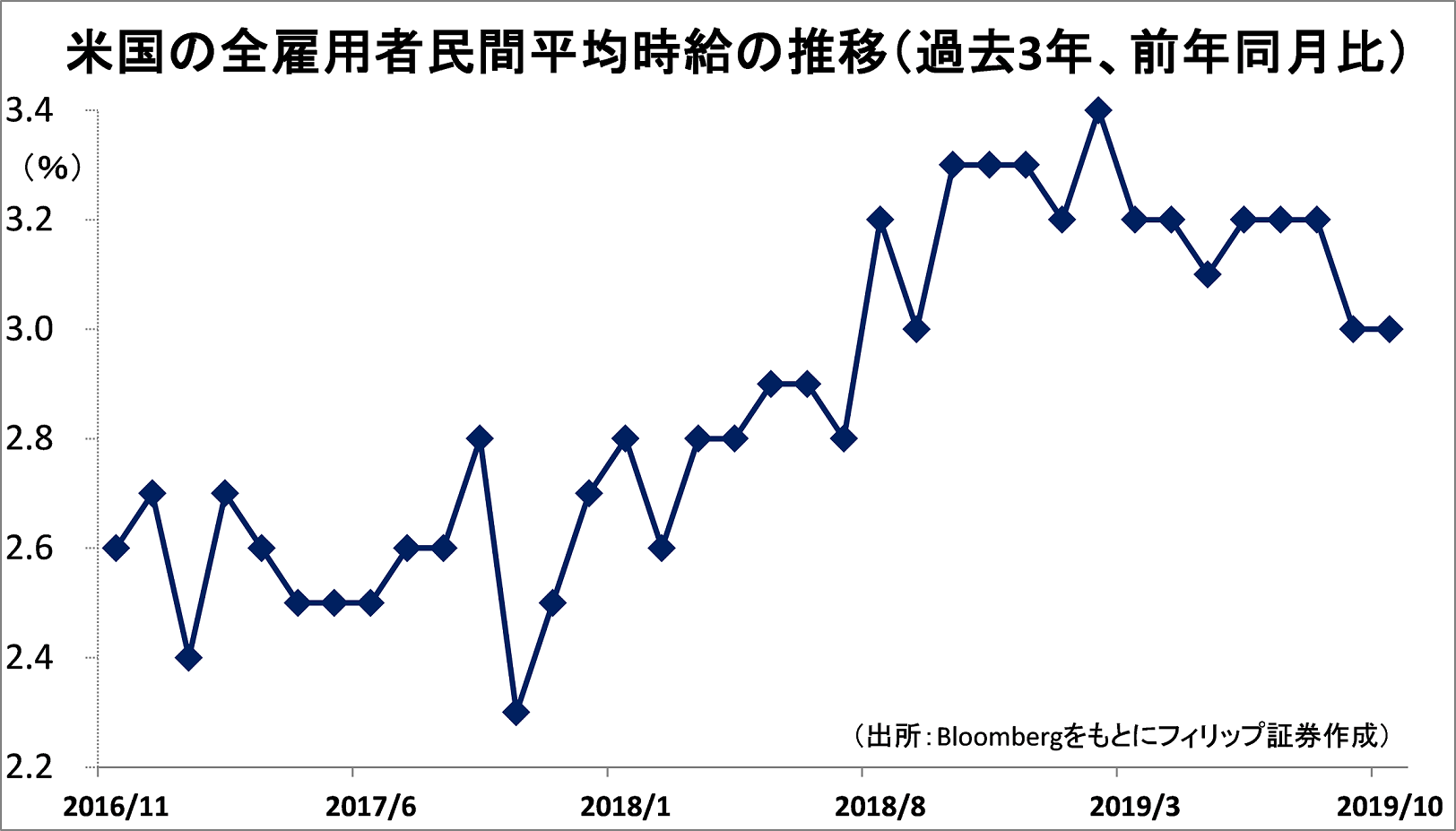

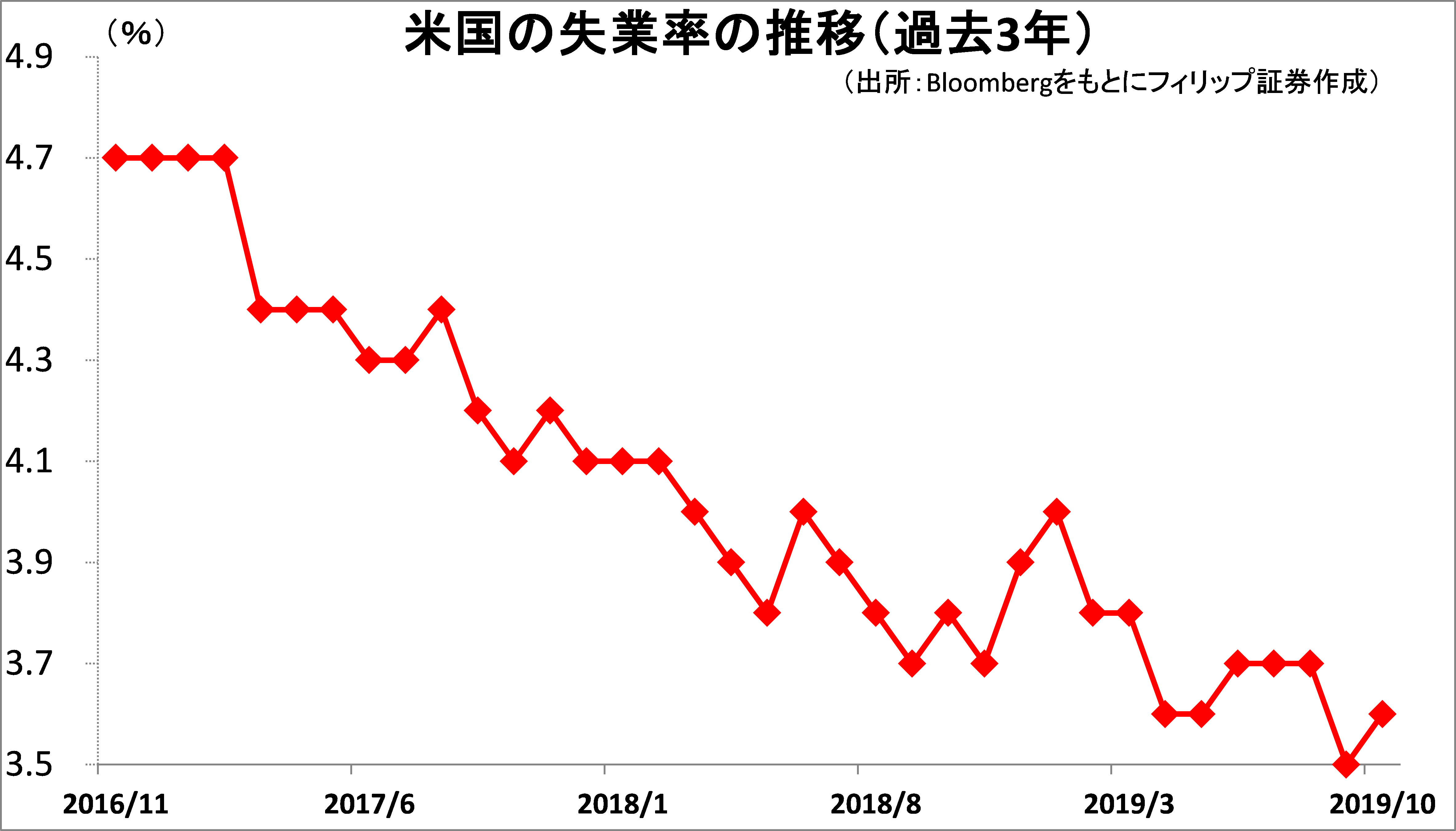

10月の失業率(U-3)は前月から0.1%pt上昇し3.6%となったが、歴史的な低水準で推移。労働参加率は63.3%に上昇し、2013年以来の高水準。平均時給は前年同月比3.0%増の28.18ドル。前月が速報値の28.09ドルから28.12ドルに上方修正されたため伸び率は15ヵ月連続の3%台となった。米労働市場は堅調を維持しているようだ。(増渕)

【堅調が続く米労働市場~平均時給は15ヵ月連続の3%台の伸び率】

■日経平均加重平均PBRおよびBPS

日経平均株価において構成銘柄毎の時価総額や自己資本の大きさの違いを加味した加重平均ベースのPBR(株価純資産倍率)およびBPS(1株当り純資産)を見ると、第二次安倍政権開始後は、2016年と2018年、および2019年にPBR1.0倍に接近した後で日経平均が反発していることが分かる。更に、過去3年間の加重平均ベースの日経平均BPSを見ると、14,000円近辺から20,000円超まで40%以上上昇している。

PBR1.0倍割れは株価が解散価値を下回る割安な水準と言われる。通常は純利益が黒字であれば、決算が減益であっても株主価値の増加によりBPSが増加すると考えられる。その増加ペース分は今後の中長期的な日経平均株価の底値の切り上がりも期待できよう。(笹木)

【日経平均加重平均PBRおよびBPS~PBR1.0倍の底堅さが意味するもの】

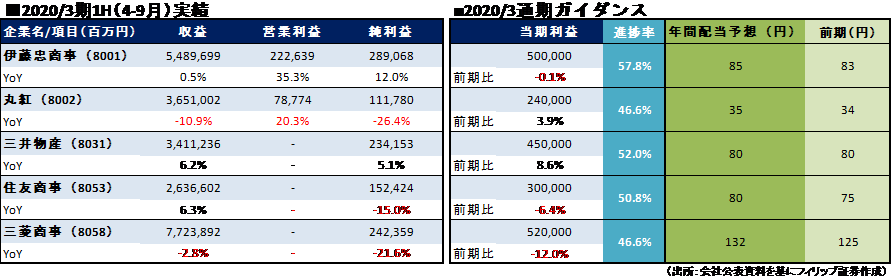

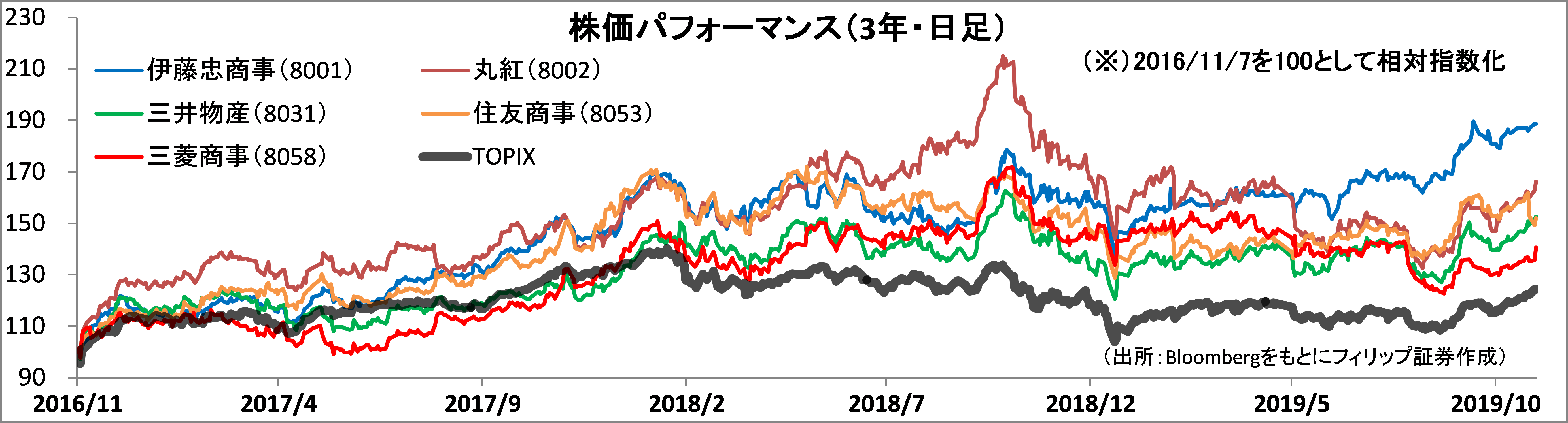

■総合商社の4-9月期決算まとめ

大手総合商社5社の2020/3期1H(4-9月)が出揃った。各社業績は得意分野によって明暗が分かれる展開となった。豪州原料炭事業での生産コストの上昇や石炭価格下落、原油デリバティブ取引関連の損失の響いた三菱商事(8058)や、ボリビア銀・亜鉛・鉛事業や自動車関連事業が減速した住友商事(8053)などは最終減益となった。

一方、伊藤忠商事(8001)はファミリーマート(8028)の連結子会社化や鉄鉱石価格上昇、伊藤忠テクノソリューション(4739)の堅調な推移により営業増益を確保。三井物産(8031)も鉄鉱石価格上昇や好調な重油・LNGトレーディングを背景に利益を伸ばした。商社株は総じて高いパフォーマンスとなっているが、各社の特色を見極めたい。(増渕)

【総合商社の4-9月期決算まとめ~得意分野により明暗分かれる展開】

- 上場有価証券等のお取引の手数料は、国内株式の場合は約定代金に対して上限1.265%(消費税込)(ただし、最低手数料2,200円(消費税込))、外国株式の場合は円換算後の現地約定代金(円換算後の現地約定代金とは、現地における約定代金を当社が定める適用為替レートにより円に換算した金額をいいます。)の最大1.650%(消費税込)(ただし、対面または電話でのお取引の場合、3,300円に満たない場合は3,300円)となります。

- 上場有価証券等は、株式市況、金利水準等の変動による市場リスク、発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合の信用リスク、外国証券である場合には為替変動リスク等により損失が生じるおそれがあります。また新株予約権等が付された金融商品については、これらの権利を行使できる期間の制限等があります。

- 国内の取引所金融商品市場もしくは店頭売買有価証券市場への上場が行われず、また国内において公募、売出しが行われていない外国株式等については、我が国の金融商品取引法に基づいた発行者による企業内容の開示は行われていません。

- 金融商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、お取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書又はお客様向け資料をよくお読みください。

【免責事項】

- この資料は、フィリップ証券株式会社(以下、「フィリップ証券」といいます。)が作成したものです。

- 実際の投資にあたっては、お客様ご自身の責任と判断において行うようお願いいたします。

- この資料に記載する情報は、フィリップ証券の内部で作成したか、フィリップ証券が正確且つ信頼しうると判断した情報源から入手しておりますが、その正確性又は完全性を保証したものではありません。当該情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。この資料に記載する内容は将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。

- この資料を入手された方は、フィリップ証券の事前の同意なく、全体または一部を複製したり、他に配布したりしないようお願いいたします。

アナリストのご紹介 フィリップ証券リサーチ部

笹木 和弘

笹木 和弘

フィリップ証券株式会社:リサーチ部長

証券会社にて、営業、トレーディング業務、海外市場に直結した先物取引や外国株取引のシステム開発・運営などに従事。その後は個人投資家や投資セミナー講師として活躍。2019年1月にフィリップ証券入社後は、米国・アセアン・日本市場にまたがり、ストラテジーからマクロ経済、個別銘柄、コモディティまで多岐にわたる分野でのレポート執筆などに精力的に従事。公益社団法人 日本証券アナリスト協会検定会員、国際公認投資アナリスト(CIIA®)。